| Titel: | Verbesserungen an Kämmmaschinen, von J. M. Hetherington in Manchester. |

| Fundstelle: | Band 174, Jahrgang 1864, Nr. LIV., S. 184 |

| Download: | XML |

LIV.

Verbesserungen an Kämmmaschinen, von J. M. Hetherington in

Manchester.

Aus dem London Journal of arts, März 1864, S.

141.

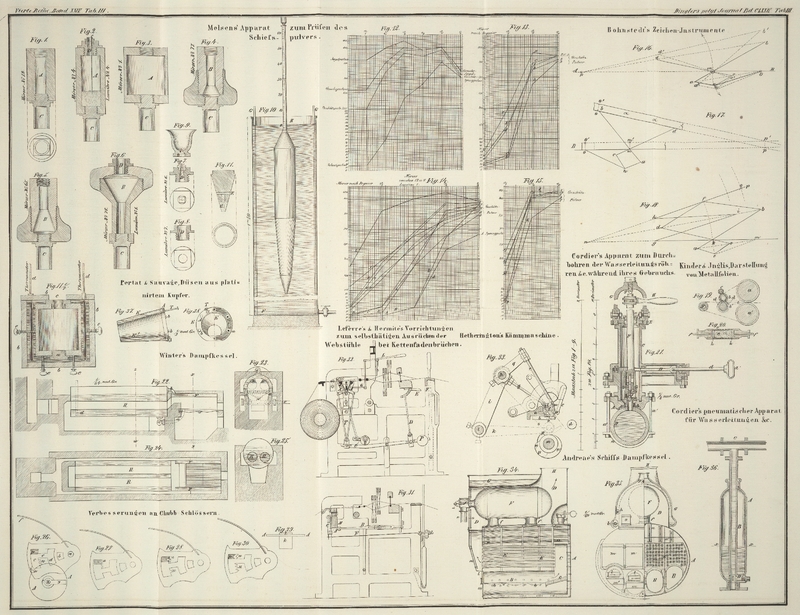

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Hetherington's Kämmmaschinen.

Diese Erfindung (patentirt in England am 21. März

1863) bezieht sich auf die Heilmann'sche

Kämmmaschine und besteht in einer Vorrichtung zum Zuführen des Materials zu den

Zangen. Der Patentträger läßt die Speisewalzen weg und ersetzt sie durch einen

Apparat mit hin- und hergehender Bewegung, welcher das Material nicht über

kreisrunde, sondern über geradlinige Flächen zuführt. Diese Anordnung gestattet, den

eigentlichen Arbeitspunkt näher an die Zangen zu bringen und ermöglicht somit die

Bearbeitung von Materialien mit verhältnißmäßig kurzem Stapel.

Fig. 33 zeigt

die neue Anordnung im Verticaldurchschnitt. An dem Theil a ist der untere Zangenbacken b befestigt, c ist der obere Zangenbacken, d ein Abreißcylinder. Der Theil a, welcher bei

den Maschinen für langstapelige Wollen ausgerundet ist, um die Speisewalzen

aufzunehmen, endigt hier in eine ebene Fläche, auf welcher ein Stab e so liegt, daß er auf derselben eine auf und nieder

gehende Bewegung annehmen kann. Bei dieser Bewegung wird er durch Schrauben f oder einen anderen geeigneten Mechanismus geführt. Mit

dem oberen Ende des Stabes ist gelenkig eine Stange g

verbunden, welche mit ihrem entgegengesetzten Ende auf einer Welle h sitzt. Letztere ist in einem Winkelhebel i, k aufgelagert, der aus zwei einzelnen auf der Welle

l befestigten Theilen besteht. Der Theil k des Winkelhebels liegt über der gewöhnlichen

Cylinderwelle m, auf der ein Daumen n befestigt ist. Auf der Welle h ist ein Hebel o befestigt, dessen unteres

Ende sich gegen einen Daumen p, p* anlegt, der zwei

Abstufungen hat. Ferner sitzt auf der Welle h ein Hebel

q, welcher durch eine Stange r mit einem Arm s gelenkig verbunden ist.

Letzterer dreht sich um eine an dem Stab e befestigte

Achse. Ein Hebel u auf dem Arm s ist an seinem äußeren Ende mit einem flachen Kamm versehen, welcher in eine

Kerbe in dem Stab e eingreifen kann. Alle Theile sind in

der Stellung dargestellt, in welcher die Zuführung beginnt.

Die Wirkungsweise ist folgende: Bei der Drehung der Welle m kommt die Stufe p des Daumens mit der

Laufrolle des Hebels o in Berührung, dreht den Hebel 0

um seine Achse und versetzt dadurch auch den Hebel q in

Drehung. Die Stange r wird vorwärts gezogen, der Arm s um seine Achse t gedreht

und der flache Kamm v aus der Kerbe des Stabes e heraus gehoben, so daß zwischen ihm und dem Stäbe

hinreichender Raum für das einzuführende Material bleibt. Jetzt kommt der Daumen n mit dem Hebel k in

Berührung, versetzt dadurch die Welle l mit ihrem

Hebelarm i in Drehung und bewirkt somit, daß die Welle

h mit allen den Theilen, die mit ihr in Verbindung

stehen, zurück gezogen wird. Es werden daher auch der Stab e und der flache Kamm v zurück gezogen und es

kommt nun der letztere, sowie die Kerbe im Stab e

demjenigen Theil des Materials gegenüber zu liegen, welcher vorwärts gezogen werden

soll. Damit aber der flache Kamm v nicht früher in die

Kerbe des Stabes e einfallen kann, als bis die

rückgängige Bewegung völlig zu Ende geführt ist, folgt der Stufe p noch eine zweite Stufe p*,

welche, kurz nachdem der Stab e die rückgängige Bewegung

begonnen hat, den Arm s wieder um seine Achse t dreht. Nun befinden sich die Theile in der Stellung,

von welcher aus die Zuführung beginnt. Bei weiter fortgesetzter Drehung läßt die

Stufe p* den Hebel 0 niederfallen; dabei legt sich der

flache Kamm v in die Kerbe des Stabes 6 ein und das

Material wird zwischen beiden festgehalten. Da aber auch der Radius des Daumens n immer kleiner wird, folgt hieraus eine allmähliche

Senkung des Hebels k, welche die Vorwärtsbewegung des

Stabes e mit dem Kamm v

bedingt. Hierdurch wird die erforderliche Materiallänge den Zangen zugeführt und die

Speisung vollendet.

Tafeln