| Titel: | Cole's Methode segmentförmige Dampfcylinder zu gießen und zu bohren. |

| Fundstelle: | Band 174, Jahrgang 1864, Nr. LXIII., S. 253 |

| Download: | XML |

LXIII.

Cole's Methode segmentförmige Dampfcylinder zu gießen und zu

bohren.

Aus dem Mechanics' Magazine August 1864, S.

109.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Cole's Methode segmentförmige Dampfcylinder zu gießen und zu

bohren.

W. H. Cole in London

wurde am 9. December 1863 ein Patent

ertheilt auf das Gießen von Dampfcylindern von der Form eines cylindrischen

Ringstückes, sowie auf eine Maschine, um diese segmentförmigen Minder genau

cylindrisch zu bohren, das heißt als Mittellinie der Bohrung genau einen Kreisbogen

einzuhalten.

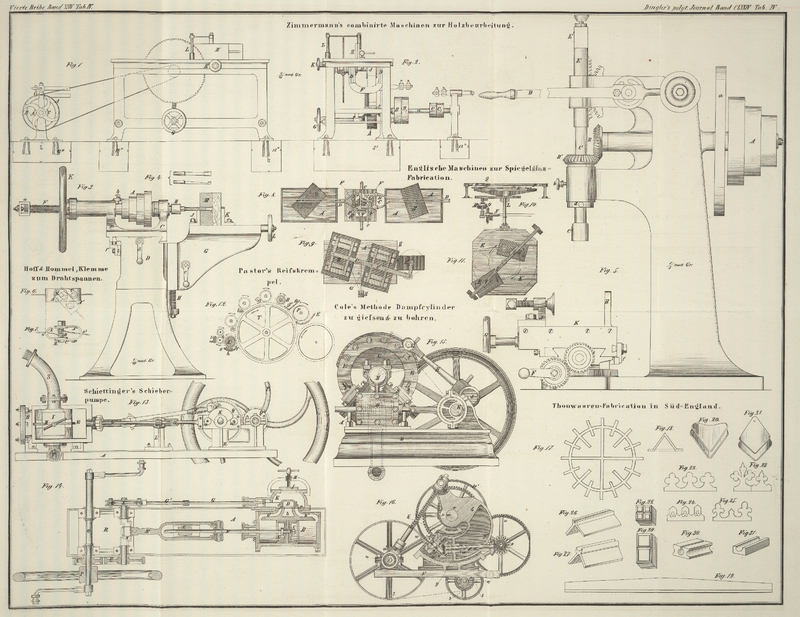

Fig. 15 zeigt

eine Seitenansicht von einer Dampfmaschine mit einem

segmentförmigen Cylinder. A ist der durch

Manischen an die Bodenplatte oder das Gestell B

befestigte Dampfcylinder. Mit letzterem werden zwei Welllager C, C aus einem Stücke gegossen, deren Mittelpunkte beim Bohren genau mit

dem Mittelpunkte des Kreisbogens zusammenfallen, welcher die Mittellinie des

Cylinders bildet; ebenso ist der Schieberkasten D ein

Theil desselben Gußstückes, aus dem der Cylinder besteht. Der Dampfkolben ist in der

gewöhnlichen Form mit Liederungsringen, Federn etc. hergestellt; an jedem der beiden

Kolbenböden ist eine Kolbenstange E befestigt, welche

durch eine in den Cylinderdeckeln F, F' angebrachte

Stopfbüchse hindurchgeht, außerhalb dieser letzteren mit der anderen ein Stück

(einen vollen Kreis) bildet und an ein kreisabschnittförmiges Stück G dauerhaft befestigt ist. Das gabelförmige Ende der

Kurbelstange H ist durch einen Zapfen mit einem Auge an

dem Stück G und das andere oder einfache Ende mit der

Kurbel I an der Kurbelwelle K verbunden. Die Sehne des von dem Kurbelstangenzapfen in dem Stück G beschriebenen Bogens ist genau gleich dem Durchmesser

des von dem Kurbelzapfen I beschriebenen Kreises und

wenn der Kolben die Hälfte seines Hubes in dem Cylinder erreicht hat, so wird die

gerade Linie, welche durch die Mittelpunkte des Stückes G

und des

Kurbelstangenbolzens hindurchgeht, mit der Linie, die durch die Welle und den

Kurbelzapfen geht, fast parallel seyn und die Enden der Kurbelstange werden beinahe

einen rechten Winkel mit jeder von beiden bilden. Wenn dagegen die Kurbel I den todten Punkt erreicht, so bildet die Kurbelstange

noch einen Winkel mit der durch den Mittelpunkt der Welllager C, C und den Zapfen in dem Stück G

hindurchgehenden Linie; und da die Richtung der Kraft den Umfang eines Kreises

verfolgt, der durch den Scheitel dieses Winkels hindurch geht, oder mit anderen

Worten, da die Kraft am Ende eines Hebels wirkt, welcher einen Winkel mit dem Ende

L der Kurbelstange H

bildet und seinen Stützpunkt in M hat, so wird die

Kurbel den todten Punkt mit derselben Leichtigkeit wie irgend einen anderen Punkt

des Kurbelkreises durchschreiten.

Bei gewöhnlichen Maschinen mit horizontal liegenden Cylindern findet die Richtung der

Kraft, wenn sich die Kurbel auf dem todten Punkte befindet, in einer horizontalen

Linie statt, die mit der geraden Linie, welche die Kolbenstange, die Kurbelstange

und der Kurbelzapfen bilden, zusammenfällt, eine Stellung, welche bei einer Maschine

mit segmentförmigem Cylinder niemals eintreten kann. Dagegen hat der Cylinder, da

die Bewegung des Kolbens genau dem Umfange eines Kreisbogens folgt und da der

Cylinder mittelst der Lager an die Welle aufgehängt ist, um deren Mittelpunkt er

schwingt, das Gewicht des Kolbens nicht zu tragen und es findet auf allen Seiten

eine gleichmäßige Abnutzung statt, während in großen horizontal liegenden geraden

Cylindern das bedeutende Gewicht des Kolbens von der unteren Hälfte des Cylinders

getragen wird, wodurch eine unregelmäßige Abnutzung eintritt und ein Nachbohren oder

Auswechseln des Cylinders nothwendig wird, damit er zu den anderen beweglichen

Theilen paßt. Bei einer Maschine mit segmentförmigem Cylinder, wie er im

Vorhergehenden beschrieben ist, kann die Kurbelwelle fast an jeden: Punkte außerhalb

des Cylinders, das heißt über oder unter oder an einem Ende desselben angebracht

werden, ohne diesen auf irgend eine Weise in seiner Bewegung zu stören oder ohne daß

einer von den ihm eigenthümlichen Vortheilen verloren geht, weßhalb sich eine solche

Maschine fast für jede Localität eignet. Für Dampfschiffe und ganz besonders für

Schraubenschiffe empfiehlt sich eine Maschine mit derartigen Cylindern sehr, da bei

letzteren der ganze Bewegungsmechanismus unter die Wasserlinie gelegt werden kann,

und der Nutzen, den diese Einrichtung gewährt, ist bei dieser Art von Schiffen hoch

anzuschlagen. Hierbei läßt sich ein Paar von diesen Cylindern nebeneinander auf

dieselbe Seite des Kiels legen und direct mit Kurbeln verbinden, die unter rechten

Winkeln zu einander auf der Welle angebracht werden und zwar ohne hierzu einer

Parallelführung, Seitenstangen oder Kreuzköpfe zu bedürfen, die aber bei der

gewöhnlichen Form der Schraubenschiffs-Maschinen nothwendig sind; oder es

kann auch auf jeder Seite des Kiels ein einziger segmentförmiger Cylinder angebracht

und direct mit einem und demselben Kurbelzapfen verbunden werden, wodurch dieselbe

Verbindung hervorgebracht wird, die bei der bevorzugten Classe von Schiffsmaschinen

mit Doppelkurbeln stattfindet, wo der todte Punkt mit demselben Erfolge unschädlich

gemacht wird, als wenn zwei Kurbeln angewendet werden und Parallelführung,

Seitenstangen und Kreuzköpfe ebenso wie in dem anderen Falle zu entbehren sind.

Fig. 16 zeigt

eine Seitenansicht der Maschine zum Bohren der Cylinder.

Sie besteht aus dem Rahmen oder der Platte F, dem mit

dem Schneidwerkzeug k versehenen segmentförmigen

Bohrerträger a und der Einrichtung um letzterem eine

kreisförmige Bewegung mitzutheilen.

Der im Durchschnitt und in Thätigkeit gezeichnete Bohrerträger a ist hohl und ein Segment von demselben Kreise, dem auch die Mittellinie

des Cylinders angehört, aber er hat einen kleineren Durchmesser als jener der

Bohrung des Cylinders werden soll, damit die Bohrspäne zwischen den beiden Umfängen

niederfallen können. Das eine Ende b des Bohrerträgers

ist verlängert und bildet einen massiven gekrümmten Arm mit der Nabe c, mittelst welcher er in den Welllagern C, C liegt, die wie erwähnt mit dem Cylinder aus einem

Stücke gegossen sind. An dieses Ende des Bohrerträgers ist ein gabelförmiger Arm d angegossen und nahe an dem anderen Ende desselben ist

eine Oeffnung O gelassen, um ein Paar conische Räder e, é durch dieselbe einführen zu können. Die

Lager g, g' für die Welle f

von dem einen dieser Räder (e') sind an den Bohrerträger

angegossen; das andere Rad (e) ist auf die Welle h befestigt, deren Ende i

als Träger des Schneidwerkzeugs k dient, das durch den

Schraubenbolzen w in seiner Lage erhalten wird. Auf der

Welle m, an welcher der Bohrerträger befestigt ist,

dreht sich ein Stirnrad n' mit einer langen Nabe lose

um. Auf diese Nabe sind zwei Treibscheiben, eine kleine p (in der Skizze nicht sichtbar) und eine große p' aufgekeilt. Das Stirnrad n' treibt ein

anderes n von derselben Größe an der Welle r, die ihre

Lager an dem Bohrerträger hat und an welcher sich ein conisches Rad s befindet, das wieder ein anderes s' an dem Ende der Welle f

treibt, durch deren Umdrehung auch das Bohrwerkzeug k

mittelst der conischen Räder e, e' in rotirende Bewegung

versetzt wird.

Die Bewegung der Maschine findet nun auf folgende Weise statt: Die kleine Scheibe p an der Welle m treibt die

Welle x, welche in einem Hängelager unter dem. Rahmen

F läuft und diese wieder die Welle t mittelst der Scheiben 3, 1. Auf die Welle t ist ein conisches Rad u

aufgekeilt, welches ein anderes u' in Bewegung setzt,

dessen Welle ihr Lager in dem Achsband V hat. Der größte

Theil von der Länge dieser Welle ist mit einem flachen Gewinde versehen und das

obere Ende desselben geht durch eine Mutter N, welche

mittelst zweier Zapfen an das Ende des gabelförmigen Armes d angehängt ist; hierdurch wird die gewünschte langsame Bewegung um den

Mittelpunkt m hervorgebracht. Segmente von cylindrischen

Ringen oder Dampfcylindern, von der angegebenen Form, können auch vollkommen richtig

durch die umgekehrte Operation von der im Vorhergehenden beschriebenen gebohrt

werden, das heißt der Träger des Bohrwerkzeugs kann durch den Cylinder seiner Länge

nach bewegt werden und dabei einen Span schneiden, wird dann wieder an seinen

Anfangspunkt zurückgezogen, für den nächsten Schnitt richtig gestellt und so fort

bis das Bohren vollendet ist. Diese Wirkungsweise ist, wie man sieht, mit der einer

gewöhnlichen durch Maschinenkraft betriebenen Hobelmaschine identisch, nur mit dem

Unterschiede, daß das Werkzeug auf einer krummen anstatt einer horinzontalen Fläche

schneidet.

Tafeln