| Titel: | Die Thonwaarenfabrik zu Bishop's Waltham in Süd-England; von Dr. Lunge. |

| Fundstelle: | Band 174, Jahrgang 1864, Nr. LXX., S. 287 |

| Download: | XML |

LXX.

Die Thonwaarenfabrik zu Bishop's Waltham in

Süd-England; von Dr. Lunge.

Aus dem Breslauer Gewerbeblatt, 1864, Nr.

20.

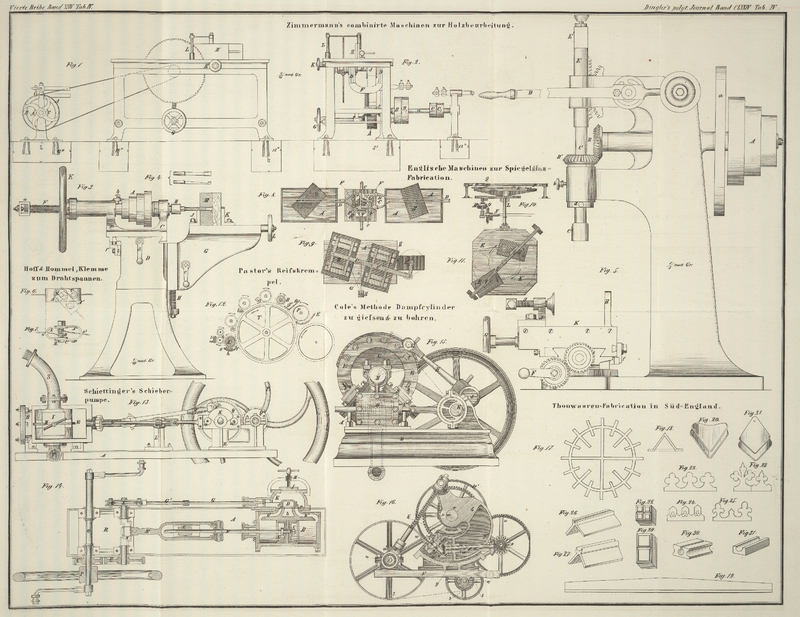

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Lange, über die Thonwaarenfabrik zu Bishop's Waltham in

Süd-England.

Die Werke der Bishop's Waltham Clay Company sind zu

Bishop's Waltham in der Grafschaft Hantshire, zwischen Southampton und Portsmouth

gelegen. Diese Werke sollen die größten ihrer Art in ganz England werden, und bieten

schon jetzt eine so große Menge interessanter Einzelheiten dar, daß eine

Beschreibung derselben vielleicht am Orte ist.

Sie stehen unter der Direction von Dr. Versmann, welcher anderweitig besonders durch seine

Untersuchungen über das Unentzündlichmachen von Geweben bekannt ist.

Er hat die Werke auch architektonisch bis ins Einzelne hinein construirt, und damit

zum erstenmale den berühmten Fabriken in Staffordshire Concurrenz gemacht. Vor zwei

Jahren war Alles in der Gegend noch grünes Kleefeld, und eigentlich kräftig in

Angriff genommen wurden die Werke erst seit der Berufung des Dr. Versmann, vor etwa einem Jahre; jetzt aber

sieht man dort Reihen von großen Gebäuden, in welchen bereits eine großartige

Production sowohl von gewöhnlichen-Mauerziegeln, als auch namentlich von

feineren, ornamentalen Gegenständen stattfindet.

Die Gesellschaft besitzt 200 Acres (etwa 300 preußische Morgen) Land welches durchweg

ein Lager von Thon von der Erd-Oberfläche bis zu 150 Fuß Tiefe enthält, wo

dann der Thon auf weißer schreibender Kreide aufruht. Die Qualität des Thones ist

eine ganz ausgezeichnete, und namentlich ist er so frei von Steinen, daß ein

Schlämmen desselben selbst zu den feinsten Ornamenten nicht nöthig ist, weßhalb auch

gar keine. Schlämmvorrichtungen vorhanden sind. Nach dem Brennen zeigen sich die

Waaren auf das Schönste scharfkantig und hell klingend, dabei von sehr großer Härte;

eine sechszöllige Drainröhre z.B., welche doch zu den rohesten Fabricaten gehört und

sehr dünn im Thon ist, konnte ich durch das heftigste Aufwerfen auf Steinboden nicht

zerbrechen; sie gab erst dann nach, als ich mehrmals kräftig darauf trat, wodurch

sie der Länge nach in zwei regelmäßige, halbrunde Stücke zersprang. Bei dieser

vorzüglichen Eigenschaft des Thones, welcher außerdem höchst plastisch ist, läßt er sich natürlich

leicht zu den feinsten Ornamenten, großen Blumenvasen, Balustraden u. dergl.

verwenden, dagegen eignet er sich zu feuerfesten Steinen nicht, weil er zu viel

Eisen und Kalk enthält. Zwar könnte man dem durch Behandeln mit Salzsäure abhelfen;

es ist aber rentabler, ihn für sich zu ornamentalen Zwecken zu verarbeiten, und man

hat daher von dem ersteren Verfahren abgesehen.

Noch eine interessante Eigenschaft des Thones will ich anführen, bevor ich zur

Beschreibung seiner Verarbeitung übergehe; dieß ist die regelmäßige Farbenänderung,

welche er beim Brennen erfährt. Man hat es durch Regulirung der Hitzegrade

vollkommen in der Gewalt, die Farbe der Waare je nach Wunsch des Abnehmers ganz

weiß, Hellroth, dunkelroth oder dunkelblau (namentlich letzteres eine sehr schöne

Nüance) zu erhalten, und zwar erscheinen die Farben mit Steigerung der Hitze in der

angegebenen Reihenfolge. Dabei schwindet, wie mit angegeben wurde, der Thon, wenn er

weiß gebrannt wird, um ein Zehntel, wenn roth, um ein Achtel, und wenn blau, um ein

Sechstel; man muß also für Gegenstände verschiedener Farbe, wenn sie gleich groß

werden sollen, ganz verschiedene Formen haben. Sehr schön macht sich die

Abwechselung zwischen diesen Farben, besonders bei gemusterten Fußböden, welche aus

vier-, sechs-, acht – oder zwölfeckigen Fliesen von weißer,

rother und dunkelblauer Farbe zusammengesetzt werden.

Aus dem Lager, welches wie erwähnt, unmittelbar zu Tage ausgeht, wird der Thon auf

einer schiefen, mit Schienen versehenen Ebene mittelst Dampfkraft nach dem

Maschinengebäude gefördert, und aus den Förderwagen sofort durch einen Trichter in

die erste Vorbereitungsmaschine gestürzt. Das System der Bearbeitungsmaschinen, wie

es hier eingerichtet ist, soll das beste bestehende seyn. Zunächst passirt also der

Thon nacheinander drei horizontale Walzenpaare von Gußeisen, welche senkrecht

übereinander liegen und durch eine Maschine von 45 Pferdestärken ziemlich langsam,

aber mit großer Kraft umgedreht werden. Die Walzen haben circa 4 Fuß Länge und 3 Fuß Durchmesser, und scheinen nahezu massiv zu

seyn. Bei dem ersten (obersten) Walzenpaare hat die eine Walze eine zur Achse

parallele Leiste angegossen, von etwa 1 oder 1 1/2 Zoll Querschnitt der Hervorragung

über die Oberfläche, während die andere Walze eine entsprechende Vertiefung hat;

dieß hat den Zweck, etwa doch vorkommende Steinchen gewaltsam zu zerschlagen. Im

Uebrigen ist die Oberfläche aller Walzen glatt. Der Thon geht dazwischen ganz

trocken, wie er aus der Grube kommt, unter bedeutendem Drucke durch und fällt dann

in einen etwa 8 Fuß im Durchmesser haltenden Trog, welchem eine ringförmige,

durchlöcherte Röhre Wasser zuführt. Hier wird er mit Wasser angemacht, aber nicht mehr, als

eben hinreicht, um ihn gut plastisch zu machen, und zwar wird er durch etwas schräg

stehende Messer durchgearbeitet, welche an horizontalen Armen sitzen, die an einer

in der Mitte des Troges vertical stehenden und sich drehenden Welle befestigt sind.

Von da kommt der Thon in einen Thonschneider von gewöhnlicher Form mit 3 Messern, in

Form einer archimedischen Schraube gestellt, und erscheint unten in völlig

plastischer, zum Formen geeigneter Beschaffenheit. Er wird also von dem Augenblicke

an, wo er in die Förderwagen geladen ist, bis zu dem wo er in die Hand des Formers

gelangt, von Menschenhänden gar nicht berührt und passirt immer selbstthätig von

einer Maschine in die andere.

Bei dem Formen und Trocknen der gewöhnlichen Mauersteine (von denen bei meiner

Anwesenheit Abschlüsse für 10 Millionen vorlagen) und Drainröhren wollen wir uns

nicht aufhalten, da hier nichts Besonderes zu erwähnen ist und wollen gleich zur

Erzeugung der feineren Sachen übergehen. Dieselbe geschieht in einem geräumigen

Locale, welches durch das unten in Canälen durchziehende, überschüssige

Dampfkesselfeuer erwärmt wird. Hier werden alle diese Gegenstände durch mit der Hand

bewegte Pressen geformt und dann platt auf den Boden nebeneinander hingelegt. Da,

wie erwähnt, Sorge getragen wird, nicht zu viel Wasser zum Anmachen des Thones zu

nehmen, so haben die Gegenstände schon 24 Stunden nach dem Formen hinreichende

Consistenz gewonnen, um in größere Stöße übereinander gelegt werden zu können, wobei

sie, wenn nöthig, unterstützt werden. Ein bemerkenswerther Kunstgriff ist dabei, daß

größere Platten absichtlich gebogen werden, da sie sich beim Brennen unvermeidlich

ziehen; freilich gehört wohl große Geschicklichkeit dazu, um das Biegen gerade so zu

treffen, daß sich die Platten nachher ganz gerade ziehen. In diesen Stößen bleiben

die Gegenstände drei Wochen lang liegen, werden dann einzeln vorgenommen, mit Lineal

und Schabmesser noch einmal bearbeitet und von Unreinigkeiten gesäubert; ohne dieses

würden sie nicht so genau und schön ausfallen. Die hierauf verwendete, freilich sehr

zeitraubende Arbeit wird von den Abnehmern gern bezahlt. Darauf bleiben die

Gegenstände nochmals drei Wochen liegen und kommen dann in den Brennofen.

Von Brennöfen sind augenblicklich noch einige kleinere, theils kreisrund mit

Kuppelgewölbe, theils oblong mit Tonnengewölbe vorhanden. Alles Interesse

concentrirt sich aber auf den großen Ring-Ofen nach Hoffmann-Licht'scher Construction, den ersten welcher in England

erbaut worden ist. Er ist, wenn auch schon im Betriebe, noch nicht fertig, und soll

nach seinem Ausbau bei einem Durchmesser von 150 Fuß, sieben concentrische Ringe von

Brennöfen enthalten, deren 96 Züge sämmtlich in den Mittelschornstein gehen. Von

diesen 7 Ringen sind erst zwei fertig und im Betriebe, und könnte ich über sie

nichts weiter anführen, als was allgemein bekannt ist; nach seiner Vollendung wird

der Ofen eine tägliche Production von einer

Viertelmillion Steine haben. Höchst merkwürdig ist dagegen der Schornstein, welcher,

bei einer Weite von 24 Fuß am Fuße, eine Höhe von 180 Fuß erreichen soll, aber kaum

halb fertig ist, und immer nur weitergebaut werden soll, so wie es die neu

anzulegenden Ringe erfordern. Derselbe hat vom Fuße bis zur Spitze gleichmäßig die

Stärke von einem halben Ziegel (4 1/2 Zoll engl. Maaß).

Seine Festigkeit erlangt dieses kartenhausähnliche Bauwerk außer durch die

ausgezeichnete Qualität der Steine, durch die Zungen, welche ihn in 16 Theile

zerlegen, und zwar so, daß vier ganz durchgehen und sich in der Mitte treffen, vier

einen halben, und acht einen Viertel-Radius bilden (Fig. 17). Sie haben

ebenfalls nur 4 1/2 Zoll Stärke und springen nach außen als Pfeiler vor, welche am

Fuße wohl 3 Fuß vorragen, aber nach oben hin immer schmäler werden und sich

schließlich ganz verlaufen. Verankerungen und sonstiges Eisenwerk kommen an dem

Schornsteine gar nicht vor.

Bei dieser Gelegenheit will ich darauf hinweisen, wie schwach man gewöhnlich in

England auch Wohnhäuser construirt. Die Hauptwände sind bei sehr vielen, wohl den

allermeisten auf Speculation gebauten Wohnhäusern nur einen Ziegel – 9 Zoll

engl. stark, selbst im ersten Geschoß, die Scheidewände nur einen halben Ziegel = 4

1/2 Zoll engl. Allerdings sind die Häuser selten mehr als 3 Stock hoch incl.

Erdgeschoß. Breite Thüren, Schaufenster u. dgl. werden bei solchen Bauten meist

nicht überwölbt, sondern nur mit einem Balken bedeckt, auf welchem dann, selbst ohne

Entlastungsbögen, fortgemauert wird. Gewöhnliche Fenster werden meist mit einem

Steinbalken bedeckt. In dem Lande des Eisens ist es gewiß selbst für

Speculationsbauten auffällig, daß man so wenig Eisen beim Bau von Privathäusern

angewendet sieht; denn auch eiserne Balkenanker sind in diesen nicht häufig.

Allerdings muß ich darauf zurückkommen, daß die Qualität der Ziegel ausgezeichnet

ist, während ihr Preis weit unter dem unserigen steht, z.B. 18–21 Shilling

für das Tausend, welche von derselben Qualität das Doppelte bei uns kosten würden;

die besten Stourbridge feuerfesten Ziegel kosten 45 Shilling.

Es sey mit noch gestattet, einige andere constructive Einzelheiten hervorzuheben. Das

zeltförmige Dach des Ringofens ruht ausschließlich auf 3 concentrischen Ringen von

gebogenen Eisenbahnschienen als Unterzügen, zwischen denen sich vom einen zum

anderen, statt der Sparren, fächerförmig angeordnete 1 1/2zöllige Breter, auf der

hohen Kante stehend, erstrecken; auf diesen Bretern ruhen dann quer aufliegend die

Schalbreter auf. Der Abstand der einzelnen Breter von einander mag durchschnittlich

zwei Fuß betragen. Das Dach bedeckt nur die zwei vorhandenen Ringe, und soll sich

beim Erbauen der folgenden ein neues im Winkel daran anstoßendes anschließen. Ein

anderes, langes Gebäude wird bei verhältnißmäßig schwachen Seitenmauern in allen

drei Stockwerken mit gewölbten Decken versehen, in der Art, daß von 12 zu 12 Fuß

quer auf die Längswände gußeiserne, hohle Balken von dreieckigem Querschnitt als

Widerlager gelegt sind, zwischen denen sich Tonnengewölbe ausspannen. Diese Balken

nehmen nach der Mitte hin an Stärke zu und sind die beiden Schenkel des Dreiecks hin

und wieder durch Querstege abgesteift (Fig. 18 und 19). Das

Eisengewicht ist ein verhältnißmäßig sehr geringes.

Endlich will ich noch eine Art Gewölbe-Anker erwähnen, welche mit bei den

kleineren, länglich-viereckigen, mit Tonnengewölben bedeckten Brennöfen

auffielen. Die Anker nämlich, welche sich an den beiden schmalen Enden befanden und

bei den an der Stirnseite der Gewölbe altgebrachten Arbeitsöffnungen vorbeigiengen,

waren mit Haken und Schrauben verbunden, ganz nach Art der Kuppelung von

Eisenbahnwaggons; sie können also nicht nur während des Brennens angezogen werden,

sondern man kann auch beim Ausräumen das Mittelstück ganz entfernen, wodurch die

Arbeitsthüren ganz frei werden.

Was die in Bishop's Waltham erzeugten Fabricate betrifft, so habe ich schon über die

Vorzüglichkeit ihrer Qualität gesprochen; einige Arten derselben habe ich bei uns

noch nicht gesehen und würde ihre Einführung gewiß auch für uns von Nutzen seyn.

Dahin gehören die Dachziegel Fig. 20 und 21, im

Englischen hips und valleys

genannt, welche angewendet werden, um eine Regenrinne zu bilden, da, wo zwei Dächer

aneinanderstoßen. Die Biegung konnte in der Zeichnung nur angedeutet werden. Ferner

Firstornamente in allen möglichen Formen, von denen ich in Fig. 22 bis 25 Beispiele

gebe; dazu gehören die Nuthenziegel Fig. 26 oder 27, in

welche sie mit Cement eingesetzt werden. Diese Firstbekrönungen machen einen sehr

schönen Effect. Sehr praktisch scheinen die Fliesen Fig. 28 und 29 zu seyn,

welche zur Pflasterung von Pferdeställen bestimmt sind und durch die Furchen das

Ausgleiten der Pferde verhindern sollen; sie werden stets in der härtesten (blauen)

Sorte ausgeführt.

Man bemerke endlich noch die Fig. 30, Pflaster mit

Drainage verbunden, und Fig. 31, Regen-

und andere Abfallrinnen darstellend.

Tafeln