| Titel: | Ueber eine neue Einrichtung an den feinen Waagen für chemische Zwecke, von Hempel; Bericht von Silbermann. |

| Fundstelle: | Band 174, Jahrgang 1864, Nr. XCI., S. 374 |

| Download: | XML |

XCI.

Ueber eine neue Einrichtung an den feinen Waagen

für chemische Zwecke, von Hempel; Bericht von Silbermann.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Februar 1864, S. 87.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

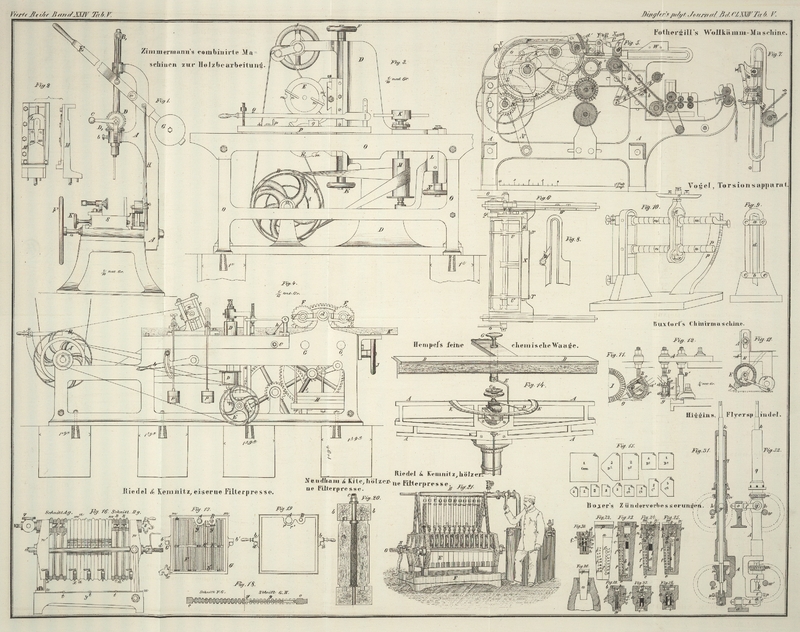

Hempel's feine Waage für chemische Zwecke.

Wer mit genauen Wägungen zu thun hat, weiß sehr wohl, daß es eben so langwierig als

schwierig ist, ein so weit als möglich mathematisch genaues Gleichgewicht der

Waagschalen herzustellen. Die Operation erfordert große Sorgfalt, namentlich bei dem

Gebrauche der kleinsten Unterabtheilungen des Gramms; denn öfters läßt man diese

kleinen Gewichtsstückchen fallen, oder sie gehen in Folge ihrer Kleinheit verloren,

oder man theilt der Waage beim Auflegen der winzigen Gewichte oder beim Herabnehmen

derselben von der Schale unwillkürlich eine leichte Erschütterung mit, durch welche

das beinahe erreichte Gleichgewicht wieder gestört wird, u. dgl. m.

Alle diese kleinen Unannehmlichkeiten, welche besonders wegen des durch sie

herbeigeführten Zeitverlustes nicht ohne Bedeutung sind, haben Anlaß zur Erfindung

und Anwendung verschiedener zu ihrer Beseitigung bestimmten Vorrichtungen gegeben.

Unter diesen zeichnet sich die von Hempel, Fabrikant

mathematischer und physikalischer Instrumente in Paris (quai

des Grands-Augustins No. 55) ersonnene Verbesserung sehr

vortheilhaft aus. Wir geben im Nachstehenden eine Beschreibung derselben.

Bekanntlich haben die feineren analytischen Waagen in der Mitte des Balkens, nach

oben gehend, ein kleines senkrechtes Stahlstäbchen, das mit feinen Schraubengängen

versehen ist; auf diesem Stäbchen lassen sich mittelst der Schraubengänge kleine

horizontale Gewichtsscheiben nach Bedürfniß verschieben, um den Schwerpunkt des

Waagebalkens zu reguliren, d.h. denselben höher oder tiefer zu legen, und somit die

Schwingungen der belasteten Waage zu beschleunigen oder zu verlangsamen.

An dem unteren, nicht mit Schraubengängen versehenen Theile des gedachten Stäbchens

bringt Hempel einen horizontalen Zeiger an, welcher sich

frei um das ihm als Drehungsachse dienende Stäbchen drehen kann. Dieser Zeiger wirkt

dann auf der einen oder der anderen – der rechten oder der linken –

Seite des Waagebalkens als Gewicht, welches zur Herstellung des völligen

Gleichgewichtes dient und je nach der Stellung, welche ihm mittelst der weiter

unten zu beschreibenden Vorrichtung gegeben wird, also nach dem Winkel, den er,

zwischen 0° und 90°, mit der Richtung des Balkens macht, von

verschiedenem Werthe ist, d.h. mit verschiedener Schwere wirkt, somit verschieden

großen Bruchtheilen des Gramms entspricht. Sobald die größeren Gewichte auf die für

dieselben bestimmte – bekanntlich meistens die dem Wägenden zur Rechten

liegende – Schale gelegt worden sind, und es sich nur noch um vollständige

Ausgleichung geringer Differenzen durch aufzulegende resp. wegzunehmende kleinere

Gewichtsstücke handelt, braucht man nur, anstatt wie bisher üblich war, die noch zu

ergänzenden Bruchtheile des Gramms durch Probiren zu finden und hinzuzufügen, den

Zeiger nach rechts oder links zu stellen, und dadurch die Schwere des einen der

beiden Balkenarme, je nachdem die Waage auf die Seite des zu wägenden Gegenstandes,

oder nach der Seite der mit den Gewichten belasteten Schale einen Ausschlag gibt, zu

vermehren. Auf diese Weise ist man im Stande, binnen kurzer Zeit durch Addition,

bezüglich Subtraction, eine vollkommen genaue Wägung auszuführen.

Da die Waage zum Schutze gegen Staub etc. stets in einem Glasgehäuse eingeschlossen

seyn muß, und da es von Wichtigkeit ist, diesen Kasten möglichst wenig zu öffnen, so

hat Hempel seinen neuen Waagen eine Einrichtung gegeben,

mittelst deren der Zeiger von außen regiert und gestellt werden kann. Zu diesem

Zwecke ist in der Decke des Gehäuses, senkrecht über der Drehungsachse des Zeigers,

ein Loch angebracht, durch welches ein im Innern des Gehäuses bajonnetförmig

gebogenes Metallstäbchen hinabgeht. Das untere, bis zum Zeiger hinabreichende Ende

desselben kann an denselben gedrückt und dann nach rechts oder links gedreht werden;

dadurch läßt sich der Zeiger von seiner anfänglichen Stellung aus um jeden

beliebigen Winkel verschieben. Mit seinem oberen Theile ist dieses Stellstäbchen in

einer, mit einer Spiralfeder versehenen Metallhülse verschiebbar; an seinem oberen,

außerhalb des Gehäuses befindlichen Ende hat es einen gerändelten Knopf, mittelst

dessen es sich beliebig regieren läßt. Zu diesem Behufe drückt man das Stäbchen

mittelst des Knopfes ein wenig unter den Zeiger, auf dessen rechter oder linker

Seite hinab, dreht bei fortdauerndem Drucke den Knopf und verschiebt dadurch den

Zeiger nach rechts oder nach links, wie es die Umstände erheischen. Läßt man mit dem

Drucke auf den Knopf nach, so wird das Stäbchen durch die Feder wieder in die Höhe

gehoben, und dadurch der Zeiger in der ihm gegebenen Stellung arretirt.

Um für die Verschiebungen des Zeigers einen Anhaltspunkt zu haben und ihren Werth

genau bestimmen zu können, befestigte Hempe

am Waagbalken, unter

dem Zeiger, einen aus dünnem Metallblech angefertigten, horizontalen Halbkreis,

dessen Mittelpunkt auf der Drehungsachse des Zeigers, also an einem Punkte in der

Mitte des Balkens liegt. Ist nun z.B. der Zeiger auf diesem Halbkreise so (nach

links) gestellt worden, daß er mit dem Waagbalken einen spitzen Winkel bildet, und

ist er dann durch Probiren in einer solchen Stellung arretirt, daß sein

hinzukommendes Gewicht einem auf die Schale der entgegengesetzten (hier also

rechten) Seite der Waage gelegten Zehnmilligramm-Stücke das Gleichgewicht

hält: so legt man auf die Schale nur 9 Gramme, und markirt die dieser Belastung

entsprechende Stellung des Zeigers auf dem Halbkreise. In dieser Weise fährt man

fort, indem man nach und nach jedesmal 1 Gramm von der Schale wegnimmt, bis zu 0,

d.h. bis der Zeiger in die Richtung des auf den Waagbalken senkrechten Radius

zurückgebracht ist. Jeder Theil dieser Graduirung kann alsdann in zwei, in vier,

oder selbst in zehn Theile getheilt werden, welche einer Belastung der

entgegengesetzten Schale mit 1/2, 1/4 oder 1/10 Milligramm entsprechen. – Auf

gleiche Weise verfährt man mit der anderen Seite des Halbkreises, so daß sowohl der

rechts, als der links liegende Quadrant, einem Mehrgewicht von 10 Milligrammen

entsprechend, in Theile getheilt ist, welche dem Sinus der Abweichungswinkel des

Zeigers proportional sind.

Verbesserte Form der Gewichtsstücke für

die Unterabtheilungen des Gramms, von Silbermann.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mit, auf eine von mit eingeführte Abänderung in

der Form der Gewichtsstücke für die Unterabtheilungen des Gramms aufmerksam zu

machen, welche Hempel praktisch auszuführen schon

mehrfach Anlaß hatte.

Bekanntlich ändern die kleinen, die Bruchtheile des Gramms darstellenden

Metallplättchen durch das erforderliche Angreifen mit der Pincette häufig ihre

ursprüngliche Form, so daß die zur Bezeichnung ihres Werthes aufgeprägten Ziffern

bald unlesbar werden.

Wie die Abbildung Fig. 15 zeigt, besteht das Grammgewicht, wie gewöhnlich, aus einem

quadratischen Blechstücke; das Halbgramm-Gewicht ist die Hälfte dieses

Quadratstücks, im Sinne der Diagonale genommen.

Das Zweidecigramm-Stück ist ziemlich doppelt so groß als das quadratische

Eindecigramm-Gewicht; das Halbdecigramm- oder

Fünfcentigramm-Stück wird, entsprechend dem Fünfdecigramm-Stück, durch

den Diagonalschnitt des Decigramm-Stücks gebildet, und so fort für die

anderen Unterabtheilungen.

Erklärung der Abbildung der

Waage.

Fig. 14 ist

die perspectivische Ansicht eines Theiles der Hempel'schen Waage, mit Andeutung ihres Glasgehäuses.

A, A Waagebalken.

B, B Glasgehäuse der Waage.

C das mit Schraubengängen versehene, in der Mitte des

Waagebalkens über der Mittelschneide befestigte Stahlstäbchen, woran sich zur

Regulirung des Schwerpunktes des Waagebalkens zwei horizontale Scheibchen oder

Knöpfe mittelst der Schraubengänge verschieben lassen.

D beweglicher horizontaler Zeiger, welcher seinen

Drehungsmittelpunkt am Fuße des Stäbchens C hat.

E graduirter Halbkreis, auf welchem sich der Zeiger D bewegt. Der Nullpunkt der Theilung befindet sich (wie

in dem Berichte erwähnt) am Ende des auf den Balken senkrechten Radius.

F bajonnetförmig gebogenes Stäbchen zum Verstellen des

Zeigers auf dem Halbkreise.

G Knopf, mittelst dessen das Stellstäbchen F außerhalb des Gehäuses regiert werden kann.

Tafeln