| Titel: | Beschreibung der continuirlich wirkenden Voß'schen Rotationspumpe; von Dr. Robert Schmidt, Civilingenieur in Berlin. |

| Autor: | Robert Schmidt |

| Fundstelle: | Band 174, Jahrgang 1864, Nr. C., S. 409 |

| Download: | XML |

C.

Beschreibung der continuirlich wirkenden

Voß'schen

Rotationspumpe; von Dr. Robert

Schmidt, Civilingenieur in Berlin.

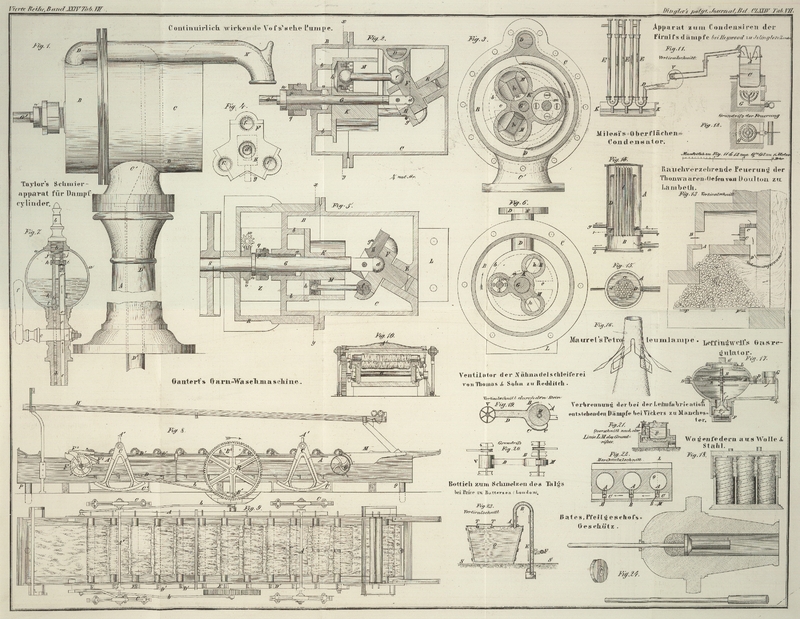

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Voß'sche Rotationspumpe.

Unlängst haben wir in diesem Journal (Bd. CLXXII S. 241) die von dem Ingenieur Voß construirte und in allen Staaten patentirte

Rotations-Dampfmaschine besprochen, deren Mechanismen und Wirkungsweise sehr

wesentlich von den bisherigen Dampfmaschinen abweichen; hier wollen wir nun eine von

demselben construirte Pumpe beschreiben, deren Construction ganz ähnlich derjenigen

jener Dampfmaschine und als eine Anwendung derselben auf Pumpen zu betrachten

ist.

Als Merkmale ihrer Eigenthümlichkeit im Vergleich zu den bisherigen Saug- und

Druckpumpen lassen sich von derselben zunächst folgende angeben:

1) wird dieselbe durch eine rotirende Welle in Thätigkeit erhalten, wodurch zu ihrer

Bewegung weniger Kraft erforderlich wird;

2) wirkt dieselbe ohne Anwendung eines Windkessels continuirlich, also ähnlich wie

eine doppeltwirkende Pumpe;

3) arbeitet die Pumpe ganz ohne Ventile, deßhalb mit größerer Sicherheit als die

gewöhnlichen Pumpen;

4) läßt sich eine solche Pumpe auch als Flüssigkeitsmesser, sowie als hydraulischer

Motor benutzen.

Diese Pumpe eignet sich sowohl für Hand- als Maschinenbetrieb, und liefert im

ersteren Falle bequeme Hof- und Schiffspumpen, im anderen Falle Pumpen für alle technischen Anwendungen, zumal sie auch für dickflüssige

Körper ihre Dienste thut.

In Fig.

1–3 haben wir zunächst eine Hof- oder Schiffspumpe dargestellt, und zwar gibt:

Fig. 1 eine

Ansicht der Pumpe,

Fig. 2 einen

horizontalen Durchschnitt derselben, und

Fig. 3 einen

Querschnitt derselben nach der Linie xy der Fig. 2, mit der

Ansicht nach Links und Rechts.

Hiernach ist die Pumpe in folgender Weise zusammengesetzt:

A ist eine hohle, gußeiserne Säule, welche über dem

Wasserreservoir, aus dem gesogen werden soll, aufgestellt und befestigt wird, und

welche die eigentliche Pumpe trägt, die äußerlich aus zwei, durch Manischen

verbundenen hohlen Cylindern B und C gebildet ist.

An dem Boden des Cylinders B ist einerseits die

Stopfbüchse a, anderseits der Ring b angegossen; beide sind durch einen horizontalen Steg

c mit einander verbunden, so daß dadurch zwei halbe

ringförmige Räume gebildet werden, die von dem Erfinder die Steuerung der Pumpe genannt werden. Der obere ringförmige Raum, der Saugraum, geht in das Saugrohr D über, welches zuerst senkrecht sich erhebt, dann ein Stück außerhalb des

Cylinders in horizontaler Richtung, und weiter auf den inneren Mantel des Cylinders

C fortgeht, von wo ab es in den Verbindungstheil C' des Cylinders C mit der

Säule A, übergeht und mündet. Von hier ab wird das

Saugrohr weiter durch ein Bleirohr D' gebildet, welches

in dem Wasserreservoir mündet. Der untere ringförmige Raum der Steuerung communicirt

dagegen, durch einen in dem Ring b angebrachten Schlitz,

mit dem hohlen Raum der Pumpe.

An dem Boden des Cylinders C ist ein Putzen E angegossen, der in horizontaler Richtung, die aber

schief zur Achse des Cylinders steht, durchbohrt ist. In diese Bohrung, als

Zapfenlager, ist die Scheibe F drehbar gemacht, die in

der Ansicht von vorn noch in Fig. 4 besonders

gezeichnet ist. Die Scheibe F enthält in der Mitte d eine halbkugelförmige Vertiefung, außerdem in drei

Punkten f, f, f, die gleichweit von der Drehachse

entfernt sind, Kugellager, welche, wie wir später sehen werden, die Endpunkte von

drei Kolben aufnehmen.

Die Arbeitswelle G geht durch die bei a gebildete Stopfbüchse und endigt im Inneren der Pumpe

in der Kugelaushöhlung d, wo sie selbst kugelförmig

gestaltet, sowie ein Stück derselben von zwei Seiten geebnet ist. Damit bei Drehung

der Welle G auch die Scheibe F mit herumgenommen wird, ist mit G der

Mitnehmer H verbunden, welcher bei der Bewegung der

Welle sich gegen einen an F befestigten Bügel g legt, von welchem eine zweite Ansicht auch in Fig. 4

angegeben ist.

Zwischen den bereits beschriebenen Theilen b, a und F ist nun auf der Welle G

ein Gußstück K befestigt, dessen Form man am besten aus

dem Querschnitt Fig.

3 erkennt. Dasselbe besteht nämlich aus drei richtig ausgebohrten

Cylindern M, M, M, deren Achsen parallel der Drehachse

G sind. Die einen Enden der Cylinder sind offen, die

anderen dagegen mit rechteckigen Oeffnungen h versehen,

welche beim Arbeiten der

Pumpe in Communication mit den bei b, a gebildeten

Kammern treten. Jeder Cylinder hat außerdem einen Kolben m, der aus zwei Theilen gebildet ist. Die Kolbenstangen dieser Kolben sind

mit letzteren durch Kugelscharniere verbunden, wie auch die zweiten Enden der

Kolbenstangen in derselben Weise mit der Scheibe F

verbunden sind.

Noch ist erwähnenswerch, daß das Gußstück K an seinem

linksgelegenen Ende scheibenförmig gestaltet ist, und daß die äußere Fläche dieser

Scheibe genau gegen die Ränder von b und a geschliffen ist. Damit hier immer ein dichter

Verschluß erzielt werden kann, ist noch die Welle G bei

n mit einem Stellring versehen; gegen diesen

arbeitet die Hülse p, auf welcher sich ein zweiter

Stellring q befindet, der gegen die Brille r der Stopfbüchse arbeitet. Am Ende G' der Arbeitswelle wird die Kurbel auf die Welle

gesteckt.

Das Ausgußrohr N beginnt am oberen, rechtsgelegenen Ende

des Cylinders C, geht ein Stück horizontal fort, und

biegt sich dann abwärts, um das Wasser in einen Eimer oder eine Rinne zu leiten.

Die Wirkungsweise der Pumpe wird sich jetzt, wenn man die Kurbel in der Richtung des

Pfeils (Fig.

3) bewegt denkt, leicht übersehen: Beim Vorbeipassiren der Cylinderöffnungen

h vor dem Saugraum werden die Kolben in denselben

herausgezogen, der Saugraum also vergrößert, wodurch das Saugen des Wassers bewirkt

wird; beim Vorbeipassiren der Cylinderöffnungen h vor

dem unteren Theil des ringförmigen Raumes b, a werden

dagegen die Kolben in die Cylinder hineingeschoben, wodurch zunächst Luft und später

Wasser in den Pumpenraum gefördert wird. Sobald aber der Pumpenraum ganz mit Wasser

gefüllt ist, wird auch alsbald der Ausfluß erfolgen, der sich beim weiteren Drehen

der Kurbel continuirlich fortsetzen wird. Wenn übrigens das untere Ende des

Saugrohres mit einer Klappe versehen wird, wird der Pumpenraum auch bei

Außerbetriebsetzung der Pumpe mit Wasser gefüllt bleiben und beim ferneren Drehen

der Kurbel wieder sofort Wasser geben.

Die Einrichtung einer Voß'schen Pumpe für Maschinenbetrieb

wird sich aus den Fig. 5 und 6 ergeben, von welchen

Fig. 5,

wie oben Fig.

2, einen horizontalen, Fig. 6 einen verticalen

Querschnitt nach der Linie xy darstellt, zumal da

hier dieselben Theile mit denselben Buchstaben wie oben bezeichnet sind.

Das Saugrohr D, wie auch das Steigrohr N geht hier nur senkrecht aufwärts und endigt in einem

Flantsch. Zur Befestigung der Pumpe am Boden sind hier an den Enden derselben zwei

Manischen L angegossen, welche sich in den Ansichten

zeigen. Zur besseren Unterstützung der Betriebswelle G

ist an den Theil B der Pumpe noch ein Bügel R. geschraubt und außerhalb desselben die Betriebsriemscheibe

8 auf der Welle befestigt. Uebrigens ist auf der Welle G, um die Pumpe als Flüssigkeitsmesser benutzen zu

können, noch eine Schraube ohne Ende v befestigt, welche

das Schneckenrad w in Umdrehung setzt, von dem aus ein

Zählapparat in Thätigkeit gesetzt wird, der sich in dem Gehäuse Z befindet.

Es ist einleuchtend, daß wenn in das Saugrohr D Wasser

von einer gewissen Höhe fällt, dasselbe die Welle G,

ganz wie bei der früher beschriebenen Dampfmaschine, in Umdrehung setzen wird, die

Pumpe also als hydraulischer Motor wirken wird. Daß übrigens in diesem Falle, wie in

demjenigen wo die Pumpe Wasser aus einem tiefer gelegenen Reservoir saugt, dieselbe

als Flüssigkeitsmesser benutzt werden kann, ergibt sich ohne Weiteres.

Schließlich bemerken wir noch, daß auch diese Pumpe in fast allen Staaten patentirt

worden, und daß der Erfinder, Herr Ingenieur W. H. Chr. Voß in Berlin, sowohl die Ausführung dieser Pumpe zu jeglichem Zwecke

übernimmt, als auch Patente für einzelne Staaten abzulassen gewillt ist.

Tafeln