| Titel: | C. Venier's Porzellanofen zum Betrieb mit Gasfeuerung; Bericht von A. Hack. |

| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. XIX., S. 42 |

| Download: | XML |

XIX.

C. Venier's

Porzellanofen zum Betrieb mit Gasfeuerung; Bericht von A. Hack.

Aus den Verhandlungen und Mittheilungen des

nieder-österreichischen Gewerbevereins, 1864 S. 196.

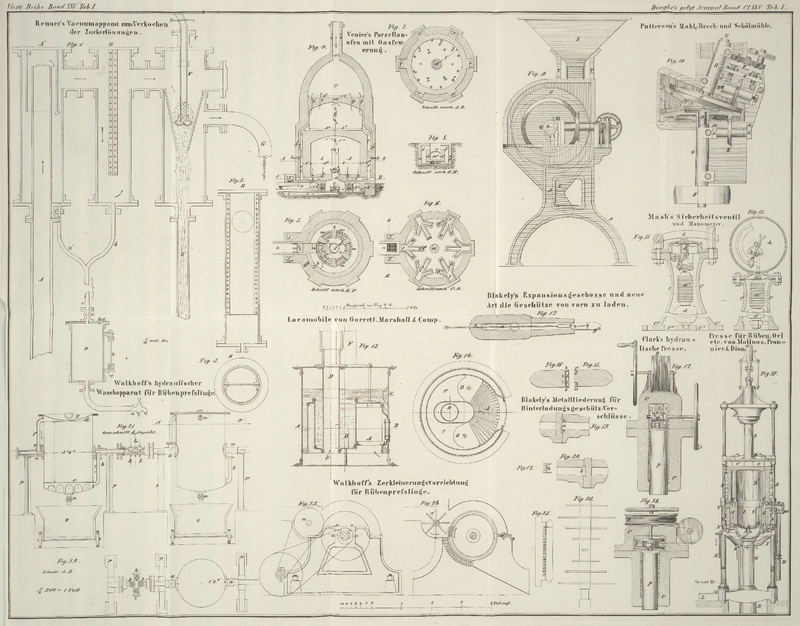

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Venier's Porzellanofen mit Gasfeuerung.

Alle in Frankreich und anderwärts angestellten Versuche, die Gasfeuerung zum Behufe

des Porzellanbrennens zu verwenden, haben aus Mangel an zweckmäßig construirten

Brennöfen bisher zu keinem erheblichen Resultat geführt.

C. Venier, Director der gräflich Thun'schen Porzellanfabrik zu Klösterle in Böhmen, hat nun einen Ofen zum

Porzellanbrennen mittelst Gasfeuerung construirt, welcher allen Anforderungen der

Theorie entspricht und in

der Praxis bereits seit zwei Jahren mit einigen seither angebrachten Verbesserungen

vollkommen entsprechend befunden worden ist, nach welchem Muster auch bereits die

königl. sächsische Porzellanfabrik zu Meißen und die HHrn. Hardtmuth, Besitzer der Porzellan- und Steingutfabrik zu Budweis,

Brennöfen gebaut und in Thätigkeit gesetzt haben.

Die äußerst sinnreiche Einrichtung des Venier'schen

Brennofens ist aus den beigegebenen Abbildungen desselben nach dem Querschnitte und

den Horizontal-Durchschnitten von drei Abtheilungen desselben ersichtlich.

Der Plan des Ofens ist dazu bestimmt, die Construction des Systems zu

veranschaulichen, ohne Beschränkung auf die Anzahl gewisser einzelner Theile. So

können z.B. anstatt der drei Etagen A, B, C deren mehr

oder weniger seyn. Dasselbe ist der Fall bei den Feuercanälen e und deren Zuführungsschläuchen f, deren hier

im Grundrisse sechs gezeichnet sind. Eben so gut können nach Bedürfniß mehr oder

weniger angebracht werden, je nachdem ihr Durchschnitt im Lichten enger oder breiter

gemacht wird. Gleiche Theile sind mit gleichen Buchstaben bezeichnet.

Fig. 4 zeigt

den Vertical-Durchschnitt des Ofens;

Fig. 5 den

Grundriß des untersten Ofenraumes nach der Linie EF;

Fig. 6 den

horizontalen Durchschnitt in der Höhe der Feuerableitungscanäle nach der Linie CD;

Fig. 7 den

Grundriß der Ofensohle nach der Linie AB;

Fig. 8 den

senkrechten Durchschnitt der Gas- und Luftzuleitungscanäle nach der Linie GH der Fig. 6.

Durch den Canal a werden die Gase aus dem Generator zum

Ofen zugeleitet. Knapp vor letzterem befindet sich oben auf dem Canale ein

gußeiserner Rost, ersichtlich in Fig. 6 und 8.

Bei diesem Roste kommen die durch a gehenden Gase mit der

atmosphärischen Luft in Berührung und werden hier entzündet. Das entzündete Gasfeuer

geht sodann in den unteren Ofenraum b (Fig. 5), von da zwischen

aufgekastelten Ziegelschichten in den inneren Ofenraum c, hier mit jener erwärmten Luft zusammentreffend, welche durch die beiden

Seitenöffnungen β kalt einströmte und von da

abwärts unter den Gascanal a streichend in dem Luftcanal

δ erwärmt wird, wo sie dann vor Austritt

gegen eine auf sechs Füßchen ruhende runde Platte γ trifft und gezwungen wird, nach allen Seiten hin gegen das

hereinströmende Gas zu stoßen, dadurch die sichere Vereinigung der Gas- und

erwärmten Luftmassen, so

wie die vollständige Zersetzung und Verbrennung beider bewirkend.

Das hierdurch sehr intensiv gewordene Feuer geht durch die Oeffnung d in den Ofenraum A (Fig. 4), wo es

durch den in den Kapselstößen gelassenen Raum bis an das Deckengewölbe anprallt und

von da nach abwärts durch die in der Sohle des Ofens angebrachten Oeffnungen e (Fig. 7) den zur zweiten

Etage B führenden Canälen f

zugeleitet wird, wo es durch die im oberen Gewölbe angebrachten Canäle g in die dritte Etage C

gelangt und von da aufwärts durch den Kamin in's Freie abgeht.

In den Schläuchen f befindet sich bei h (Fig. 4) ein Schuber, der

zum beliebigen Reguliren des abgehenden Feuers bestimmt ist und dadurch einen

beständigen Ausgleich des Temperaturgrades im Ofenraume A ermöglicht.

Die Vortheile, die sich aus der neuen Brennmethode gegen die früher übliche, aus der

neuen Ofen-Construction gegen die ältere ergeben, sind ihrer Wesenheit nach

doppelter Natur, nämlich 1) technische und 2) ökonomische.

1) Technische Vortheile.

a) Was die technischen Vortheile anbelangt, so ist es

wohl unzweifelhaft, daß die Wärmequelle, d. i. der Generator, den Wärmestoff (Gase)

gleichförmig, mit Sicherheit und gereinigt von effecthemmenden Bestandtheilen, als

Theer, Wasserdämpfe, Flugasche etc. an den Brennofen abzugeben im Stande ist.

Derselbe wird jedoch noch vor seinem Eintritte in den eigentlichen Brennraum mit

atmosphärischer Luft unter Absorbirung von Sauerstoff gemischt und gelangt als ganz

homogene Heizmasse, welche der größtmöglichsten Intensität fähig ist, dahin.

b) Durch das gerade Aufsteigen der Feuersäule in Mitte

des Ofenraumes, so wie durch Refraction von der Deckenwölbung nach abwärts, um nach

den Ausgangsöffnungen zu gelangen, sind wesentlichen Gebrechen in der Einrichtung

der älteren Brennöfen abgeholfen. Nach der bisherigen Art der Pultfeuerung entstehen

an fünf und mehr Seitenöffnungen eben so viele löthrohrartige Angriffspunkte auf die

an den Feueröffnungen stehenden Kapselstöße. Werden aber die untersten Kapseln,

welche die ganze Schwere der auf ihnen ruhenden Last zu tragen haben, durch die

Concentrirung der Flamme am Eingangspunkte, d. i. an der untersten Sohle des Ofens

fortwährend getroffen und zum Schmelzen gebracht, so sinken nicht nur diese Stöße,

sondern nicht selten ganze Reihen ein. Deßwegen pflegt man auch die dem

Feuer-Eingange zunächst stehenden zwei Kapselsäulen mit Sand auszufüllen, um an solchen

gefahrvollen Punkten keine werthvollen Geschirre zu opfern, womit aber andererseits

für die Besetzung des Ofens ein Raum von zehn Kapselsäulen verloren geht.

Durch die neue Einrichtung beim Venier'schen Ofen ist

durch die gerade Aufsteigung der Feuersäule in der Mitte des Ofens nach dem Gewölbe

hin und durch die Retorsion derselben nach unten, diesem Uebelstande vollständig

entgegengetreten. Die Vertheilung der Feuermasse im Ofen ist eine gleichförmige; nur

die obersten Kapseln, welche ganz unbeschwert sind, werden weit weniger gefährlich

und nur anfänglich von der Streichflamme getroffen, es ist demnach eine größere

Schonung und ein öfterer Gebrauch der Kapseln ganz natürlich.

c) Durch die gleichmäßigere Vertheilung der Hitze,

welche durch die an fünf Stellen eintretenden Flammen der Pultfeuerung nie

vollkommen erreicht worden ist und stets ein Nachgehen des einen oder des anderen

Feuerkastens nothwendig machte, wird auch ein gleichmäßigerer Brand erzielt, d.h. es

werden an allen Stellen des Ofens die Geschirre gehörig ausgebrannt, die Glasur

gleichmäßig ausgeschmolzen seyn und das lästige Wiedereinsetzen matt gebliebener

Stücke nicht leicht eintreten können.

Eine der ersten Autoritäten im Fache der Poterie, der geh. Bergrath und Director der

königl. sächsischen Porzellanfabrik in Meißen, Kühne,

sagt in seinem Berichte nach Einführung der Venier'schen

Brennmethode über die hiemit erzielten Resultate Folgendes:

„Die Brände gelingen nun tadellos, man kann sehr scharf ausbrennen, die

Glasur ist spiegelnd, das Geschirr ohne Spur von Gelbem oder Räucherigem, das

Verglühen erfolgt gleichzeitig sehr vollkommen und gleichförmig; zugleich ist

der große Vortheil damit verbunden, daß man die Leitung des Feuers so

vollständig in der Hand hat, daß es nicht möglich ist, fehl zu

gehen.“

2. Oekonomische Vortheile.

Bekanntlich werden Porzellan-, Steingut- und Glasfabriken wegen ihres großen

Verbrauches von gutem Brennholze nur in holzreichen Gegenden angelegt, aber auch da

sind einer übermäßigen Consumtion endlich Grenzen gesteckt. Deßwegen ist man den

Förderern der Gasfeuerung zum größten Danke verpflichtet. Venier's zur Gaserzeugung verwendetes Material besteht aus bisher gering

verwertheten Tannenzapfen; denselben Nutzeffect würde er aber auch erreichen, wenn

er schlechte Braunkohle, Kohlenklein, Torf, Holzabfälle verwenden wollte.

Er bewirkt durch seine Feuerungsmethode nicht nur eine höchst wünschenswerthe Schonung der

besseren Holzgattungen, sondern erzielt auch durch den Verbrauch minder werthvoller

oder solcher Brennstoffe, die bisher an Ort und Stelle gar keine Verwerthung

gefunden, eine Ersparung von mindestens 20 Procent.

Die k. k. Aerar-Porzellanfabrik hat im Jahre 1862 zu den Starkbränden 1523 1/2

Klafter guten weichen Brennholzes verbraucht, welche mit Anschaffungs- und

Bearbeitungskosten eine Summe von 21,588 fl. 56 kr. in Anspruch genommen haben. Die

20procentige Ersparung würde sonach beim Holzverbrauche allein schon eine Summe von

mehr als 4000 fl. betragen haben, nicht zu gedenken der großen Ersparung an

Cassetten, welche speciell für diese Anstalt nicht in Rechnung gebracht werden darf,

weil die einmal gebrauchten gebrannten Cassetten als Chamotte zur Erzeugung

feuerfester Ziegeln verarbeitet werden und hier gute Verwendung finden; aber ein

anderer Umstand darf nicht vergessen werden, der bei der Beurtheilung der beiden

Methoden zu Gunsten der Venier'schen in's Gewicht fällt;

es ist dieß die Guterhaltung aller jener Geschirre, die durch Eingehen oder Reißen

der Kapsel nach der bisherigen Brennmethode verloren gehen. Man kann die Höhe ihres

Werthes ungescheut mindestens auf 5 Procent der ganzen Erzeugung anschlagen.

Angesichts dieser augenfälligen Vortheile der Venier'schen

Brennmethode mußte die Direction der ärarischen Porzellanfabrik sehr bedauern, daß

ihr das Offert Venier's wegen Einführung seiner

Gasfeuerung zu einer Zeit gemacht wurde, wo die theilweise Einstellung der

Fabrication an dieser Anstalt bereits angeordnet und man hiervon Gebrauch zu machen

nicht in der Lage war; sie nimmt jedoch keinen Anstand dieselbe als sehr

nutzbringend zu erklären.

Das von Seite der Section des Gewerbevereins für Chemie und Physik abverlangte

Gutachten des Hrn. Hardtmuth zu Budweis, lautete für Venier's Ofen außerordentlich günstig und zwar

folgendermaßen:

„Nachdem die Anwendung der Gasheizung nicht nur für Steingutfabrication,

sondern für die ganze Töpferei vom größten Interesse ist, so dürften Ihnen die

Mittheilungen meiner Erfahrungen in dieser Richtung nicht unangenehm seyn und

ich erlaube mir dieselben hier in Kürze bekannt zu geben:

„Bei der Anwendung der indirecten Holzgasfeuerung nach der Methode des

Hrn. Venier werden in meiner Fabrik in Budweis im

Vergleiche mit der directen Holzfeuerung an 20 Procent Brennstoff erspart. Die

günstigsten Resultate erzielte ich bei Anwendung von Torfgas, auf welchen

Brennstoff ich in jüngster Zeit übergegangen bin.“

„Die erwähnte Brennstoff-Ersparung ist aber bei weitem nicht der größte Vortheil, der

durch die indirecte Heizung erzielt wird und besteht derselbe vielmehr darin,

daß durch diese Brennmethode die Regulirung des Feuers ganz in der Hand des

Fabrikanten liegt und dadurch nicht nur fast eine vollkommene Gleichförmigkeit

des Hitzegrades im ganzen Ofen erzielt, sondern auch alle durch den Rauch

herbeigeführten Uebelstände leicht vermieden werden können.“

„Ich bin fest überzeugt, daß die von Hrn. Venier in Anwendung gebrachte indirecte Feuerung für die ganze

Porzellan- und Steingutfabrication von der größten Wichtigkeit ist und daß sich

dieser Mann durch dieselbe ein bleibendes Verdienst um diesen Industriezweig

erworben hat.

Wien, 5. April 1864.

A. Hardtmuth.“

Tafeln