| Titel: | Beschreibung einer von dem Maschinenbauer A. Roller in Berlin construirten Flaschenkork-Maschine; von Dr. Robert Schmidt, Civilingenieur in Berlin. |

| Autor: | Robert Schmidt |

| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. XXIV., S. 89 |

| Download: | XML |

XXIV.

Beschreibung einer von dem Maschinenbauer A. Roller in Berlin construirten Flaschenkork-Maschine; von Dr.

Robert Schmidt, Civilingenieur in Berlin.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

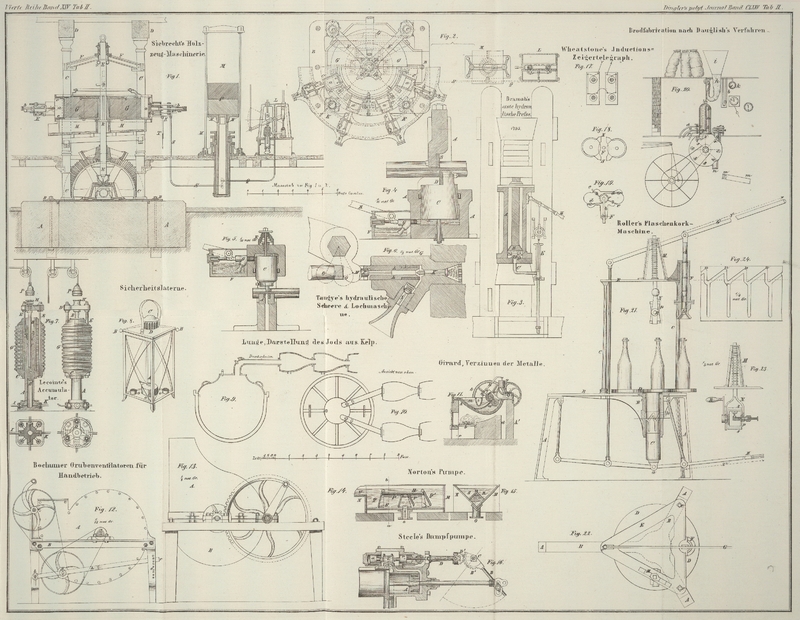

Roller's Flaschenkork-Maschine.

Diese Maschine hat den Zweck, Flaschen, Krüge u.s.w., in welchen Flüssigkeiten

aufbewahrt werden sollen, in möglichst schneller und sicherer Weise korken zu

können. Gleichzeitig kann damit auch, wenn es verlangt wird, jeder Kork mit einem

Stempel versehen werden. Von den beigegebenen Abbildungen der ganzen Maschine zeigt

Fig. 23

einen verticalen Durchschnitt nebst Ansicht der betreffenden Theile, und Fig. 24 einen

Grundriß.

Die Füße A, A, A tragen eine Platte B, welche mit Rippen versehen ist, die an einem hohlen

Cylinder B' zusammenlaufen. In B' ist der Cylinder C eingepaßt, welcher an

seinem oberen Ende eine Scheibe D trägt, an seinem

unteren Ende aber mit einem gabelförmigen Stück a

versehen ist, das durch eine Schraube in dem Cylinder drehbar gemacht ist. Durch die

erwähnte Anordnung kann sich der Cylinder C sowohl um

seine Achse drehen, als auch in der Richtung derselben fortbewegt werden.

Drei Säulen c, c, c, welche an ihrem unteren Ende mit der

Platte B verbunden sind, tragen das gußeiserne Dreieck

E, welches mit dem hohlen Körper F verbunden ist. In diesen wird der Kork b durch einen seitlich angebrachten Schlitz eingesetzt,

und der in demselben bewegbare Stempel d ist dazu

bestimmt, den Kork abwärts zu drücken. Dieß geschieht nämlich durch den Hebel G, der aber gleichzeitig bei seiner Abwärtsbewegung,

durch die angeordnete Hebelverbindung, den Cylinder C

hebt. Die Abwärtsbewegung des Stempels d und die damit

verbundene Aufwärtsbewegung des Cylinders C kann

übrigens durch den Fußtritt H unterstützt werden,

wogegen der Hebel G mit der Hand in Thätigkeit gesetzt

wird.

Auf der Scheibe D finden, in gleicher Entfernung von der

Achse derselben, vier Flaschen Platz, welche von dem Füller in Hülsen gesetzt werden, die aus Federn

gebildet sind. Um diese Flaschen mittelst der Maschine korken, resp. stempeln zu

können, muß noch durch das Arbeiten an G und H der Cylinder eine entsprechende Rotation erhalten;

diese wird durch folgende Construction bewirkt:

Auf dem Cylindermantel C ist eine Nuth gebildet, deren

Lauf sich deutlicher in Fig. 24 zeigt; in B' dagegen ist eine Schraube h fixirt, von welcher der in den Cylinder eintretende Theil in die Nuth

greift, so daß beim Aufwärtsbewegen des Cylinders dieselbe sich ebenfalls drehen

muß. Die Punkte n der Nuth entsprechen der tiefsten

Stellung des Cylinders C, die er durch sein Eigengewicht

einnehmen wird. Bei der Aufwärtsbewegung desselben nimmt sein Mantel für irgend eine

Lage den kürzesten Weg nach r, und wird nun weiter

geradlinig aufwärts bewegt, wobei zugleich der Kork in eine Flasche gedrückt wird.

Beim Loslassen des Hebels G fällt dagegen der Cylinder

drehend die schiefe Ebene r, n hinab, um neuerdings in

seine tiefste Stellung zu gelangen.

Aus dem Mitgetheilten folgt, daß wenn einerseits der Füller immer neue Flaschen auf

die Maschine setzt und die gekorkten Flaschen von derselben entfernt, und anderseits

der Korker vor jedem Stoß einen neuen Kork in die Maschine setzt, das Korken

continuirlich erfolgen kann. – Um nun noch, wenn es gewünscht wird, die Korke

bei der Operation des Korkens stempeln zu können, ist folgende Anordnung mit der

Maschine zu verbinden: Auf dem Dreieck E wird ein

kleiner Bock M befestigt und zwischen denselben und E ein gabelförmiger Körper N

gebracht (siehe auch die dritte Ansicht, Fig. 23, hierzu), welcher

oben prismatisch geformt ist und durch eine Spiralfeder beständig nach unten

gedrückt wird. Zwischen dem gabelförmigen Theil von N

befindet sich nun ein rahmförmiger Körper P, der oben

und unten die Stempel s trägt, welche durch eine

Gasflamme erwärmt werden können. Sobald ein Stempel erkaltet ist, wird P durch die Kurbel R um

180° gedreht und durch ein Stiftchen, welches in dieselbe eingreift, fixirt.

Wie aus dem Grundriß ersichtlich, steht die Achse von N

zu der von F unter rechtem Winkel.

Der Maschinenfabrikant Roller hat bereits mehrere

derartige Maschinen ausgeführt, die sich in der Praxis durchaus bewährt haben.

Tafeln