| Titel: | Ueber die Herstellung von Papierzeug aus Holz im Königreiche Hannover; von Prof. Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. XXVIII., S. 102 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Ueber die Herstellung von Papierzeug aus Holz im

Königreiche Hannover; von Prof. Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen

Gewerbevereins, 1864 S. 226.

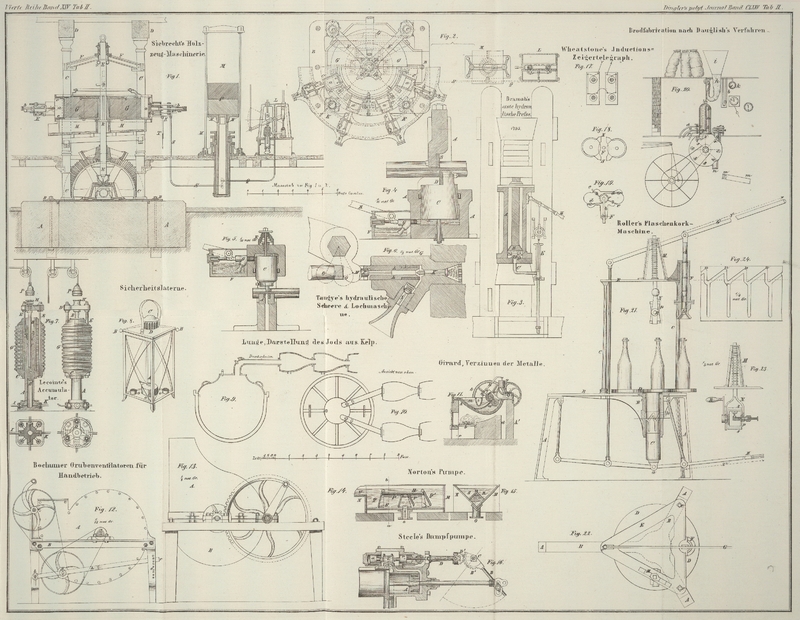

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Rühlmann, über die Herstellung von Papierzug aus Holz im

Königreiche Hannover.

Bekanntlich ist es zuerst den Papierfabrikanten Heinrich Völter's Sohne zu Heidenheim im Königreiche Württemberg gelungen,

(vorzugsweise) aus dem Holze der Fichte und Zitterpappel, Fasern (nicht Holzmehl) zu

gewinnen, welche ein Surrogat für den Haderfaserstoff liefern, wovon man nunmehr

nach 10jähriger ErfahrungZur allgemeinen deutschen Industrie-Ausstellung in München (1854) hatten Völter's Söhne bereits ihre neuen Fabricate

eingesandt. behaupten kann, daß es das vorzüglichste Aushülfsmittel ist, welches in

Verbindung mit Haderstoff zu Papier verarbeitet werden kann, indem es in seiner

Eigenschaft der letzteren Substanz sehr nahe kommt, und sich durch leichte

massenhafte und wohlfeile Beschaffung vor anderen Surrogaten, wie Stroh und

Maisfaser, Jute etc. etc. vortheilhaft auszeichnet.

Das Völter'sche, auch im Königreiche Hannover patentirte

Verfahren zur Erzeugung dieses Holzstoffes, wurde bereits im Jahrgange 1857 der

Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins (daraus im polytechn. Journal Bd.

CXLIV S. 362) ausführlich beschrieben, kam jedoch erst später in unserem Lande zur

Ausführung, und wird jetzt mit den von Scriba-Hartmann

angebrachten Verbesserungen zur Bereitung der Papier-Holzfaser mehrfach

benutzt.In England sind die Völter'schen Apparate auf den

Namen Newton patentirt (m. s. die

Patentbeschreibung im Jahrgang 1861 des polytechn. Journals Bd. CLXIV S.

270). Ueber die Scriba-Hartmann'sche Verbesserung

soll in einem der nächsten Hefte Auskunft ertheilt werden.

In jüngster Zeit haben sich aber auch andere Männer mit Vervollkommnung der zur

Fabrication erforderlichen Apparate und namentlich der zum Abschleifen der Holzfaser

nothwendigen Maschinen beschäftigt, worunter zunächst der Civilingenieur G. A. Siebrecht in Cassel (Hessen-Cassel) genannt zu werden

verdient.

Siebrecht's Holzschleif-Apparat unterscheidet sich

bekanntlich von dem der oben genannten Herren dadurch, daß er zum Anpressen der

Holzklötze gegen den sich drehenden Sandstein (Mühlstein) weder Schrauben noch Gewichte,

sondern lediglich Wasserdruck benutzt und dabei von den

Armstrong'schen Accumulatoren nützliche Anwendung

macht. Für diese Constructionsweise hat sich Siebrecht

Patente im Königreiche Hannover und anderen Staaten erworben, und sind die

betreffenden Maschinen bereits im Jahrgange 1863 des Kunst- und Gewerbe-Blattes für

Bayern, S. 699 beschrieben und abgebildet.

In diesen Patentbeschreibungen wird besonders die Völter'sche Steinaufstellung, d.h. die verticale, wobei die Drehachse

horizontal liegt, in's Auge gefaßt, der horizontalen Aufstellung, mit verticaler

Drehachse, aber nur beiläufig gedacht, während sich jetzt zeigt, daß die letztere

vor der ersteren mancherlei Vorzüge hat. Außerdem bezieht sich Siebrecht's Patent besonders auf Maschinen, wobei der abzuschleifende

Holzkörper mit dem Stein zugleich (und zwar in entgegengesetzter Richtung zu

letzterem) rotirt, eine Anordnung, die gewiß manche Vortheile, aber gewiß auch den Nachtheil bietet,

daß die ganze Construction sehr complicirt wird.

Neuerdings liefert Hr. Siebrecht wieder Maschinen mit

nicht rotirenden Holzklötzen, wobei zugleich der ganze Bau ein völlig anderes und

vortheilhafteres Ansehen erhalten hat. Mit Vergnügen benutzen wir daher eine uns von

Hrn. Siebrecht selbst zugestellte Photographie als

Original Zur Abbildung seiner neuesten Maschine. Dabei stellt Fig. 1 die Schleifmaschine

nebst Accumulator und Injections-Pumpwerk im Verticaldurchschnitte dar und Fig. 2 den

Grundriß, letzterer so genommen, wie es das Verständniß wünschenswerth macht.

Gleiche Theile sind in beiden Figuren mit denselben Buchstaben bezeichnet.

Auf einem entsprechend hergerichteten Quaderfundamente A

liegt eine schwere gußeiserne Platte B, auf welcher man

vier vertical stehende Säulen C befestigt hat, die oben

mit dem Gebäudebalken D gehörig verbunden sind.

Zur Aufnahme des oberen Lagers für die stehende Welle E

sind die vier Säulen C, C durch eine Traverse F mit einander vereinigt, während die Welle E selbst mit dem Steine G

durch große eiserne Scheiben und durchgehende Schraubenbolzen fest und überhaupt so

verbunden ist, wie es Fig. 1 ohne Weiteres

erkennen läßt. Durch die vier quadratischen Oeffnungen a, a,

a, a in der unteren Hälfte des Grundrisses sind im inneren Ringe vier der

Holzklötze angedeutet, wovon überhaupt 8 ohne zu rotiren um den Stein rings herum

symmetrisch vertheilt sind. Da man beim Arbeiten mit der Maschine immer gleichzeitig

zwei diametral gegenüberliegende Holzklötze in radialer Richtung anpreßt, wird jeder

nachtheilige Seitendruck auf die Drehachse E des Steines

vermieden. Außer den Vortheilen vor den verticalen, um eine horizontale Achse

laufenden Steinen wird hierbei noch erreicht, daß der vom ersten Klotze abgerissene

Stoff immer einige Zeit gewinnt, durch sein Gewicht (vermöge der Schwerkraftwirkung)

und durch aus kleinen Schlitzen eingesprengtes Wasser in den Kasten H zu fallen, während bei vertical laufenden Steinen der

abgeschliffene Stoff von einem Klotze zum anderen mit fortgerissen, weiter zerkleint

und dadurch so verfeinert wird, daß er oft ganz mit dem Waschwasser fortgehen

soll.

Die Kolben b, b, welche im eisernen Ringe k, k angebracht sind, drücken die in den Kästen c, c befindlichen Holzklötze a gegen den sich umdrehenden horizontalen Stein G. Erzeugt wird der erforderliche Druck dadurch, daß eine wie bei

hydraulischen Pressen übliche Injectionspumpe L Wasser

durch ein Rohr Q in einen Accumulator M treibt (d.h. in eine hydraulische Presse drückt, deren

Kopfplatte N mit besonders aufgebrachten Gewichten P belastet ist), von welchem aus mittelst eines zweiten

Rohres S die Cylinder b der

acht Arbeitskolben gespeist werden können.

Jeder einzelne Kolben b ist durch einen Hahn vom

Accumulator abzusperren, welcher Hahn gleichzeitig so angeordnet ist, daß der Vor-

und Rückgang der Kolben b veranlaßt werden kann.

Die beim Schleifen entstehenden Vibrationen haben keine andere Abnutzung zur Folge,

als daß von Zeit zu Zeit die Kolbenliederungen erneuert werden müssen; außerdem ist

es möglich, den Druck bis auf einige Loth per

Quadratzoll zu reduciren oder beliebig zu erhöhen.

Zur Zeit wurden dem Referenten im Königreiche Hannover bereits zwölf Etablissements zur Herstellung von Holzstoff zur Papierfabrication

genannt,Noch eine andere Holzstoff-Fabrik soll sich in oder bei Alfeld im Entstehen

begriffen finden. die theils vollendet, theils im Baue begriffen sind. Davon befindet sich

eine in Speele bei Münden, Hrn. C. A. Köther gehörig, die

übrigen am Harze und zwar an nachbenannten Orten, denen wir, ohne jedoch völlige

Richtigkeit zu verbürgen, Namen der Firma und sonstige uns mitgetheilte Angaben

beifügen:

1) Marienthal bei

Oker, 2) Louisenthal bei

Bodenhausen,

Hrn. v. Scriba gehörig, Betrieb durch

Wasserkraft, 70–80Pferdestärken mächtig. Verbessertes System Völker.

3) Osterode. Firma: Thiele und

Comp. (Hostmann und Uhde). Turbine von 140 Pferdekräften. System Hartmann.

4) Herzberg. Firma: Levin.

Turbine (?) von 50 Pferdestärken. System Hartmann.

5) Oker. Firma: Kiel, System

Seiffert (in Ilsenburg), modificirtes Völter'sches System.

6) Goslar. Firma: Schuber.

Dampfmaschine (?) von 10 Pferdestärken. System Mehner

(Voigtländer in Schladen). Hier sollen Holzklotz und

Stein zugleich rotiren.

7) Eisenhütte bei Goslar. Firma: Ammelburg und Alberti. Betriebskraft

10–20 Pferdestärken. System unbekannt.

8) Okerthal. Firma: Steinmann.

Betriebskraft 60–100 Pferdestärken. System Hartmann.

9) Okerthal. Firma: Budenberg.

Betriebskraft 40 Pferdestärken. System unbekannt.

10) Selkethal. Firma: Keferstein. System Völter.

11) Andreasberg. Firma: G. Bokelberg und Comp. Partialturbine mit innerer Beaufschlagung (nach Nagel

jun.) von circa 100

Pferdestärken. System Siebrecht, Holzklötze ohne

rotirende Bewegung, radial durch Wasserdruck gegen den horizontalliegenden Stein

gepreßt.

Tafeln