| Titel: | Wheatstone's Inductions-Zeigertelegraph. |

| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. XXXI., S. 117 |

| Download: | XML |

XXXI.

Wheatstone's

Inductions-Zeigertelegraph.

Nach der Zeitschrift des deutsch-österreichischen

Telegraphenvereins, Jahrg. XI S. 64; aus dem polytechnischen Centralblatt, 1864 S. 1562.

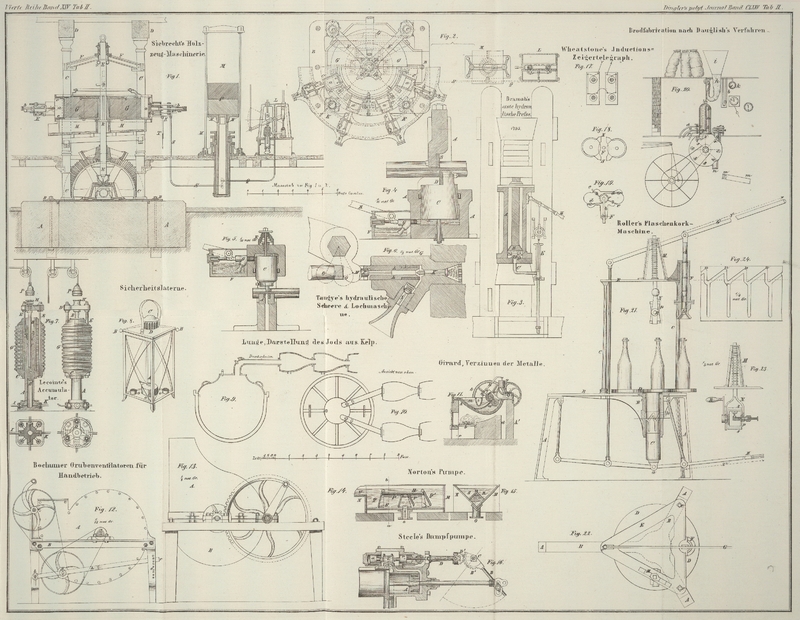

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Wheatstone's Inductions-Zeigertelegraph.

Wheatstone hat dem von ihm construirten, mit

magneto-elektrischen Inductionsströmen arbeitenden Zeigertelegraph, welcher bei dem

Londoner Stadttelegraph (Universal Private

Telegraph-Company) im Gebrauche steht, eine äußerst sinnreiche und

compendiöse Einrichtung gegeben.

Die Inductionsströme werden durch Rotation eines Ankers

A aus weichem Eisen von den auf die Pole eines

kräftigen hufeisenförmigen Stahlmagnetes M aufgesetzten

Kernen der Inductorrollen bewegt. Dieser aus sieben Lamellen bestehende Stahlmagnet

ist mit Polschuhen aus weichem Eisen armirt, deren jeder zwei cylindrische

Eisenkerne trägt. Auf diese Kerne, welche die Endpunkte eines Quadrates bilden, sind

die vier Inductorrollen aufgeschoben und so wie Fig. 17 zeigt, mit

einander verbunden; die aus den Rollen hervortretenden Enden der Kerne sind durch

Schrauben in einer aufgeschobenen starken Messingplatte befestigt, vor welcher der

Eisenanker A rotirt, dessen Achse durch eine in der

Mitte der Platte befindliche Durchbohrung frei hindurch geht und zwischen

Kernspitzen spielt, welche von zwei an der Platte angebrachten Bügeln getragen

werden. Auf der Achse des Ankers ist am vorderen Ende ein Rad mit 45 schräg

geschnittenen Zähnen aufgekeilt, in welches ein größeres mit 180 ebenso

geschnittenen Zähnen eingreift, dessen Achse der Ankerachse parallel liegt und durch

eine Kurbel mit der Hand in Umdrehung versetzt werden kann. So oft nun der Anker A bei seiner Rotation sich zwei diagonal gegenüber

stehenden Kernenden nähert, entsteht in den aufgeschobenen Drahtrollen ein

Inductionsstrom, und wenn der Anker bei fortgesetzter Rotation sich von eben diesen

Kernen wieder entfernt, entsteht ein Inductionsstrom von entgegengesetzter Richtung.

Beim Fortgange des Ankers über ein solches diagonales Kernpaar tritt also jedes Mal

ein Wechsel in der Richtung der Inductionsstöße ein; dieß wiederholt sich bei jeder

Umdrehung des Ankers vier Mal, es entstehen also bei jeder Umdrehung vier Wechsel in

der Stromrichtung, denn von den dabei auftretenden acht Inductionsstößen sind je

zwei auf einander folgende, nämlich je ein Abreißungs- und der darauf folgende

Annäherungsstrom, von gleicher Richtung. Der Empfangsapparat ist so eingerichtet,

daß der Zeiger desselben bei jedem Wechsel in der Stromrichtung um eins der 30

Felder des Alphabetkreises fortrückt; derselbe wird also bei jeder ganzen Umdrehung

des Ankers um 4, bei jeder ganzen Umdrehung der Kurbel aber um 16 Felder fortrücken,

so lange beim Zeichengeber nicht die Verbindung zwischen dem Inductor und der

Leitung unterbrochen wird.

Der eigentliche Zeichengeber besteht, wie gewöhnlich bei

derartigen Telegraphen, aus einer Buchstabenscheibe von gleicher Einrichtung und

Eintheilung wie beim Empfangsapparate; über der Buchstabenscheibe rotirt beim

Telegraphiren ein Zeiger, der mit dem des Empfangsapparates stets gleichen Schritt

hält; eine Claviatur von 30 im Kreise um die Buchstabenscheibe stehenden Tasten

dient dazu, den Zeiger festzustellen und gleichzeitig den Stromweg zu unterbrechen,

sobald ersterer bei seinem Umgange das Buchstabenfeld erreicht hat, dessen Taste

niedergedrückt worden.

Die Bewegung des Zeigers des Zeichengebers wird nicht durch die Telegraphirströme,

sondern auf mechanischem Wege durch Räderübertragung bewirkt. Auf der Achse der

bereits erwähnten Kurbel sitzt nämlich noch ein conisches Rad mit 48 Zähnen und

greift in ein horizontal liegendes conisches Rad mit 90 Zähnen ein; auf dem

letzteren ist eine am Umfange mit vorstehenden Nasen versehene Scheibe N befestigt und in einer cylindrischen Vertiefung dieses

Rades und in dieser Nasenscheibe hat die verticale Achse des Zeigers lose Führung,

ist aber mit diesen Theilen nur durch einen auslösbaren Mitnehmer verbunden, nimmt

also an der Bewegung des Rades und der Nasenscheibe nur dann Theil, wenn der

Mitnehmer in Eingriff ist. Ist dieß der Fall, so wird der Zeiger bei jeder ganzen

Umdrehung der Kurbel über (48 . 30)/90 = 16 Felder der Buchstabenscheibe

fortschreiten, also über eben so viel Felder, als Richtungswechsel der

Inductionsströme stattfinden. Dieser Theil des Apparates ist durch einen aus dünnem

Messingblech gedrückten, nur die Tasten und die mit einer Spiegelglasplatte

überdeckte Buchstabenscheibe frei lassenden Mantel gegen Staub und Beschädigung

geschützt, während die darunter liegenden Theile nebst Inductor von einem eleganten

Holzkästchen umschlossen sind, welches mittelst eines Aufsatzes den in einer drehbar

befestigten Holzbüchse enthaltenen Zeichenempfänger trägt. Von den 30 Feldern der

Buchstabenscheibe sind 26 mit Buchstaben in alphabetischer Folge, 3 mit den

üblichsten Interpunctionszeichen (, ; .) und das 30. mit einem + bezeichnet; ein

innerer Kreis enthält die zehn Ziffern zwei Mal.

Die Tasten sind Winkelhebel, welche an ihrem horizontalen

Arme einen Kropf tragen, mit dem verticalen aber in radiale Einschnitte einer

horizontalen Scheibe S hinein ragen; sie werden durch

eine Winkelfeder, welche mit dem einen Ende in ein Loch des verticalen Arms, mit dem

anderen in eine Vertiefung der Scheibe S eingesteckt

ist, in ihrer Stellung erhalten, indem die Feder den verticalen Arm nach außen

drückt; wird aber eine Taste niedergedrückt, so kommt die Feder in eine solche Lage,

daß sie den verticalen Arm jetzt nach innen drückt, also wiederum die Taste in ihrer

jetzigen niedergedrückten Lage erhält. Sobald aber eine andere Taste niedergedrückt

wird, springt die vorher niedergedrückt gewesene von selbst in die Höhe; unter der

Scheibe S liegt nämlich in einer kreisförmigen Nuth eine

um 30 zwischen den Tasten liegende Rollen gelegte Kette ohne Ende und wird, wenn

eine Taste niedergedrückt wird, straff angespannt, indem dabei das untere Ende des

verticalen Armes die Kette erfaßt und zwischen den beiden benachbarten Rollen in

einem Bogen nach innen

abbiegt; drückt man nun eine andere Taste, so kann deren verticaler Arm die Kette

nur zu einem Bogen abbiegen, indem zugleich der frühere Bogen wieder beseitigt, die

frühere gedrückte Taste also wieder in ihre Ruhelage zurückgebracht wird.

Der Mitnehmer besteht zunächst aus einem auf der

Zeigerachse unwandelbar befestigten radialen Arme Q, der

über der Scheibe S liegt und beinahe bis zu den radialen

Schlitzen derselben reicht; an seinem Ende sitzt ein leicht drehbarer Winkelhebel,

dessen radialer Arm q über Q

so weit vortritt, daß er die Tastenhebel in der Ruhelage nicht erreicht, wohl aber

an dieselben anstößt, sobald sie niedergedrückt sind; der andere tangential an der

erwähnten Nasenscheibe N liegende Arm des Winkelhebels

kann mit einem Haken hinter die Nasen der Nasenscheibe eingreifen und thut dieß für

gewöhnlich durch die Wirkung einer Messingfeder, welche mittelst einer Trommel T ebenfalls unwandelbar an der Zeigerachse befestigt

ist; die Bewegung des Winkelhebels ist durch zwei Stifte begrenzt, damit er nicht

ganz zurückfallen, aber auch nicht zu tief zwischen die Nasen einfallen kann. Für

gewöhnlich ist also die Zeigerachse mit der Nasenscheibe und deren Zahnrade

verbunden, folgt also der Umdrehung dieser beiden oder der Kurbel. Ist aber eine

Taste niedergedrückt, so stößt, wenn der Arm Q an die

betreffende Stelle gelangt, erst die Feder f, dann der

Arm q an den Tastenhebel; dadurch wird die Wirkung der

Feder f aufgehoben und eine zweite, mit f an derselben Trommel T

befestigte Feder hebt den Sperrhaken des Winkelhebels aus der Nasenscheibe aus und

der Arm Q und die Zeigerachse folgen von jetzt nicht

mehr der Drehung der Nasenscheibe, bis eine andere Taste gedrückt wird, wodurch die

Feder f los gelassen wird und den Sperrhaken in die

Nasenscheibe wieder einrückt. Die Zahl der Nasen ist fast ganz gleichgültig, da die

Verbindung zwischen der Leitung und dem Inductor erst in dem Augenblicke hergestellt

wird, wo der Arm Q sich zu bewegen beginnt, und sofort

unterbrochen wird, wenn dieser Arm festgehalten wird. Zu diesem Behufe ist nämlich

auf die Zeigerachse ein Arm a lose aufgesteckt, der

durch drei Federn fest an die Trommel T der Feder f angedrückt wird, so daß er, so lange f und der Arm Q sich

bewegen, diesen folgt, bis sein über den Rand der Scheibe S merklich vorstehendes Ende n an eine

Contactschraube s¹ anstößt, während dasselbe, so

lange f und Q stillstehen,

durch eine messingene Spiralfeder an eine zweite Contactschraube s² herangezogen wird; s¹ ist mit dem Anfange, s² mit

dem Ende der Inductorwindungen leitend verbunden und außerdem führt von s² ein Draht nach dem Empfangsapparat und von da

zur Erde; der Arm a endlich ist durch die Metalltheile

des Apparates mit der Luftleitung in Verbindung. Liegt also n

an s², so ist die Leitung unmittelbar mit dem

Empfangsapparate in Verbindung; legt sich dagegen n an

s¹, so ist der Inductor zwischen Leitung und

Empfangsapparat eingeschaltet und nur während dieser Zeit können Inductionsströme

entstehen, weil außerdem das eine Ende der Inductorwindungen isolirt ist.

Der Zeichenempfänger enthält aufrecht zwei neben einander

stehende Elektromagnete mit stabförmigen Eisenkernen, in welchen die

Telegraphirströme zur Wirksamkeit gelangen. Die Kerne beider Elektromagnete sind an

beiden Enden mit Polschuhen versehen, deren Gestalt aus Fig. 18 ersichtlich ist;

zwischen ihnen befinden sich die Pole des permanent magnetischen Ankers. Derselbe

besteht aus zwei, in einer Verticalebene gebogenen und mit entgegengesetzt

gerichteten Polen mit ihren Rücken an einer verticalen Achse F befestigten Stahlmagneten; die Achse F liegt

zwischen den Elektromagneten, denselben parallel und dreht sich auf zwei

Schraubenspitzen. Es liegt also zwischen den unteren Polschuhen der Elektromagnete

der Nordpol des hinteren und der Südpol des vorderen Stahlmagnetes, zwischen den

oberen Polschuhen der Südpol des hinteren und der Nordpol des vorderen; daher wirkt

jeder durch die Rollen der Elektromagnete laufende Strom auf die beiden Hälften des

Ankers und oben wie unten in gleichem Sinne drehend ein und bewegt den Anker je nach

der Richtung des Stroms nach der einen oder anderen Seite gegen die Polschuhe hin.

Hört der Strom auf, so bleibt der permanent magnetische Anker in seiner Lage bei den

ihm nächsten Schenkeln der Polschuhe liegen. Ein zweiter Inductionsstrom von der

nämlichen Richtung wie der vorhergehende, bleibt ohne Wirkung auf die Lage des

Ankers; folgt aber ein Inductionsstrom von entgegengesetzter Richtung, so legt sich

der Anker auf die andere Seite, an die anderen Schenkel der Polschuhe. Es haben also

nur die Wechsel in der Richtung der Inductionsströme eine Bewegung des Ankers zur

Folge. Die Umsetzung der schwingenden Bewegung des Ankers in eine rotirende bewirkt

ein Sperrrädchen r (Fig. 19), und ein

Mitnehmer überträgt diese dann auf die Zeigerachse. Das Rädchen r sitzt auf einer Achse, welche sich mit seinen

Zapfenspitzen gegen zwei conische Rubinlager stützt, von denen das untere sich am

Ende eines an der Ankerachse F befestigten Armes h befindet, während das andere in die Unterseite eines

an der Zeigerachse befestigten kleinen Querstücks t

eingelassen ist. Die Zeigerachse selbst läuft in einem Halse in einem in der Mitte

der Buchstabenscheibe in dieselbe eingesetzten durchbohrten Rubinlager und endet

dicht unterhalb dieser Scheibe in dem Querstückchen t.

Zwei an diesem befindliche abwärts gerichtete Stifte umfassen einen an der Achse des

Rädchens r befestigten Arm und dienen als Mitnehmer für

die Zeigerachse. Gegen den Umfang des Rädchens r drücken

leicht zwei schwache Federn d und verhindern eine

zufällige Drehung desselben; ferner stehen zwei feine Stahlspitzen e auf beiden Seiten des Rädchens einander fast diametral

gegenüber, von denen stets die eine und die andere abwechselnd in die sägenförmigen

Zähne des Rädchens eingreift. Beim Hin- und Hergange des Ankers beschreibt nun der

Arm h und mit ihm das Rädchen r einen kleinen Bogen; letzteres wird dabei aus dem eben im Eingriffe

befindlichen Stifte ausgehoben und wälzt sich an den auf seinem Umfange schleifenden

Federn d etwas herum, bis der andere Stift auf der

anderen Seite in den nächstfolgenden Zahn eingefallen ist. Die Achse des mit 15

Zähnen versehenen Rädchens r dreht sich dabei um ein

halbes Zahnintervall, die Drehung wird durch den Mitnehmer auf die Zeigerachse

übertragen und der Zeiger rückt um ein Feld weiter. Dasselbe geschieht, so oft ein

Wechsel in der Richtung der Inductionsströme eintritt.

Außerdem ist eine Vorrichtung vorhanden, mittelst deren man den Zeiger nach Bedarf

mechanisch fortbewegen kann. Endlich ist ein Lärmapparat (Wecker) vorhanden, welcher

mittelst eines Kurbelumschalters beliebig eingeschaltet werden kann.

Tafeln