| Titel: | Ueber die Darstellung des Jods und anderer Producte aus Kelp in Schottland; von Dr. Lunge. |

| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. XXXVI., S. 148 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Ueber die Darstellung des Jods und anderer

Producte aus Kelp in Schottland; von Dr. Lunge.

Aus dem Breslauer Gewerbeblatt, 1864, Nr.

25.

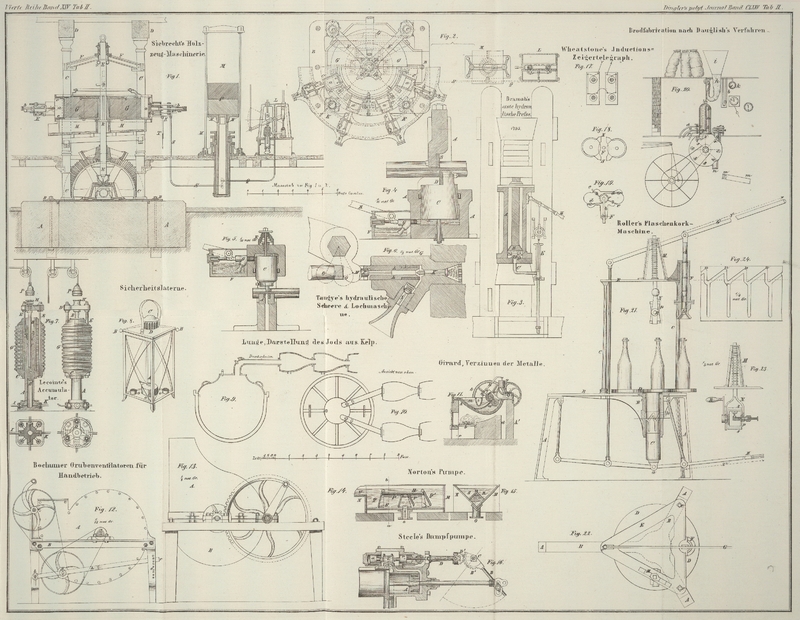

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Lunge, über Darstellung des Jods und anderer Producte aus Kelp in

Schottland.

Es wurde mir in Glasgow durch die Güte des Besitzers Gelegenheit geboten, die

bedeutendste der dortigen Jodfabriken auf das Genaueste zu besichtigen und jede

gewünschte Auskunft über die Art und Weise der Fabrication zu erhalten. Ich

überzeugte mich, daß in dieser Fabrik, welche allein mehr Jod als alle übrigen

schottischen Fabriken zusammengenommen erzeugt, ein theilweise ganz anderes

Verfahren befolgt wird, als man es noch in den neuesten Lehrbüchern beschrieben

findet; die Verfasser der letzteren scheinen eine der anderen, kleineren Fabriken

vor Augen gehabt zu haben. Eine Beschreibung jener Fabrik dürfte also hier am Orte

seyn; ich will derselben jedoch zunächst einige allgemeine Angaben über das

Rohmaterial dazu vorausschicken, welche ich dem Hofmann'schen Berichte der Ausstellungs-Jury von 1862 auszüglich entnehme.

Bekanntlich verarbeiten die Jodfabriken Kelp oder Varec, d.h. die Asche gewisser

Seetange, welche in ungeheuren Mengen, namentlich an den Küsten von Schottland,

Irland und Frankreich gesammelt und verbrannt werden. Diese Seetange (Algen) sind

aber nicht alle von derselben Art, und namentlich besteht ein sehr bedeutender

Unterschied zwischen „Treibalgen“

Ich erlaube nur diese Wortbildung nach Analogie von Treibholz. (engl. drift weed, franz. varec venant und „Schnittalgen“ (engl. cut weed, franz. varec

scié. Die ersteren treiben dem Lande auf den Wellen zur Fluthzeit

zu, oder werden auf offener See von den Bootsleuten aufgefischt; die letzteren

sitzen an den Felsen fest und müssen abgeschnitten, also wirklich geerntet werden.

Letztere, die Schnittalgen, gehören zu den botanischen Arten Fucus serratus welche schwarz ist, und Fucus

nodosus, von gelber Farbe. Die erstere ist um die Hälfte reicher, sowohl an

Kalisalzen, als an Jod, als die letztere.

Die Treibalgen bestehen aus der Art Laminaria digitata;

sie enthalten 25 Procent mehr Kalisalze und 300 Proc. mehr Jod, als die

Schnittalgen; außerdem ist das Verhältniß der Kali- zu den Natronsalzen günstiger und endlich enthalten

sie von ersteren meist Chlorkalium, während in den Schnittalgen schwefelsaures Kali

vorwiegt, dessen Handelswerth geringer als der des Chlorkaliums ist. In jeder

Beziehung also haben die Treibalgen den Vorzug vor den Schnittalgen, und daraus

erklärt es sich, daß der Kelp der westlichen Provinzen Großbritanniens und Irlands

besser ist, als der der östlichen; den ersteren führt nämlich der atlantische Ocean

und die dort viel heftigeren Winde eine große Menge Treibalgen zu, während die

letzteren meist auf Schnittalgen angewiesen sind. Der Unterschied im Werthe ist sehr

groß; so kostet z.B. Rathlin Kelp in Glasgow 7 Pfd. St. 10 Sh. bis 10 Pfd. St. 10

Sh. per Kelptonne von 22 1/2 Centner, während Galway

Kelp nur 2 bis 3 Pfd. St. bringt.

In welch unrationeller Weise der Kelp dargestellt wird, und welche enorme Quantität

namentlich von Jod, bei der Verbrennung der Algen durch Verflüchtigung verloren

geht, ist allgemein bekannt und in dem Hofmann'schen

Berichte speciell besprochen, wo auch einige der vielen Verbesserungsvorschläge

entwickelt und zugleich die Ursachen angeführt sind, welche eine durchgreifende

Abhülfe sehr erschweren, wenn nicht unmöglich machen. Es würde mich zu weit führen,

hier darauf einzugehen, und will ich nur einen dieser Uebelstände erwähnen, nämlich

den, daß bei der Verbrennung die Schwefelsäureverbindungen zu Schwefelverbindungen

reducirt werden, und nachher wieder aus den letzteren durch Zusatz von Schwefelsäure

regenerirt werden müssen, was die Hälfte der Kosten der ganzen Kelpverarbeitung

ausmacht. 22 Tonnen (à 20 Ctr.) nasser Tang geben

durchschnittlich eine Tonne drift kelp, aus welcher

neben Jod und gemischten Natronsalzen 5 bis 6 Ctr. Chlorkalium (des Handels) und 3

Ctr. rohes schwefelsaures Kali erhalten werden. Die ganze Behandlung des Kelp kostet

zwischen 25 und 28 Sh. per Tonne, wovon allein 13 Sh.

auf Schwefelsäure kommen.

Die von mir besuchte Fabrik von Wm. Paterson in Glasgow

verarbeitet 10,000 bis 12,000 Tonnen irischen Kelp im Jahre. Die Qualität desselben

ist sehr verschieden, und der Gehalt an löslichen Bestandtheilen schwankt zwischen

30 und 60 Procent. Die löslichen Salze werden gewonnen durch Auslaugen des Kelps in

gußeisernen, viereckigen Gefäßen (keeves) von 8 Fuß

Länge, 5 Fuß Breite, 4 Fuß Höhe und 5/8 Zoll Eisenstärke. Sie bestehen aus einzelnen

Platten mit rechtwinklig abstehenden Rändern, welche durch Schraubenbolzen vereinigt

sind; die Langseite ist aus zwei solchen Platten zusammengesetzt. Oben sind sie

offen, haben aber einen 3 Zoll breiten, nach innen gehenden Rand, welcher dem

Herausspritzen von Flüssigkeit vorbeugen soll. Mit Doppelboden sind sie nicht versehen, sondern

haben nur gerade über der Oeffnung im Boden für den Ablaßhahn ein grobes Filter,

bestehend aus Kieselsteinen, darüber ausgelaugtem Kelp und zuoberst einem Stücke

grober Leinwand. Ein solcher gußeiserner Bottich mit allem Zubehör kostet 30 Pfd.

St.

Je 20 solcher Bottiche sind zu einem Systeme verbunden. Es führen nämlich von ihren

Ablaßhähnen Rinnen oder Röhren zu einem gemeinschaftlichen Sumpfe, welcher den

Inhalt eines Bottiches faßt; in ihm steht eine gußeiserne Druckpumpe, deren

Druckrohr wiederum Abzweigungen über alle Bottiche aussendet. Man läßt also die

Flüssigkeit aus einem der Bottiche in den Sumpf laufen, und pumpt sie von da, wenn

sie siedewürdig ist, nach einem Sammelgefäße, wenn aber nicht, in einen anderen

Bottich, dessen Flüssigkeit früher entleert worden ist. Selbstverständlich geschieht

dieß in systematischer Reihenfolge, welche um so nothwendiger ist, als der Kelp 20

oder mehr Wässer bekommen muß, bevor er erschöpft ist. Die Laugen sind alle kalt,

und nur zum letzten Auslaugen wird warmes Wasser aus einem Dampfkessel genommen;

Dampfröhren für jeden einzelnen Bottich sind nicht vorhanden. Wie man sieht, ist das

ganze Verfahren sehr verbesserungsfähig; jeder Bottich muß einzeln in den Sumpf

entleert und die Flüssigkeit wieder aus diesem herausgepumpt werden, während bei dem

jetzt allgemein in den Sodafabriken angewendeten Verfahren von Shanks das Füllen eines Bottichs mit frischem Wasser die selbstthätige

Wanderung der Laugen durch alle Bottiche veranlaßt. Zwar muß man sich dabei auf die

Combination von wenigen Bottichen beschränken (gewöhnlich werden nur bis zu sechs

davon angewendet); diese würden aber wohl auch für den Kelp ausreichen, wenn man die

Art der Filtration verbesserte, und in den Bottichen doppelte falsche Böden, wie in

den Sodafabriken, anbrächte.

Wenn der Kelp völlig ausgelaugt ist, so wird der Rückstand auf Haufen geworfen und

der Austrocknung an der Luft überlassen; er wird von den Verfertigern von

Flaschenglas angekauft, für welche er vermuthlich wegen seines Gehaltes an

kieselsaurem Kalke Werth hat. Andererseits wird die Lauge, wenn sie völlig gesättigt

ist, in einen großen schmiedeeisernen Behälter gepumpt, welcher höher als die

Siedepfannen angebracht ist, und die letzteren speist. Von Siedepfannen sind 6 Stück

vorhanden, welche jede durch ein besonderes Feuer geheizt werden; sie sind von

Gußeisen, haben 8 Fuß Durchmesser und 5 Fuß Tiefe; die Eisenstärke ist am Boden 2

Zoll, nimmt aber nach dem Rande hin allmählich ab, so daß eine solche Pfanne nicht

mehr als 35 Centner wiegt. Der Rost hat 3 Fuß Länge und Breite, und ist so

angebracht, daß der Boden der Pfanne sich noch im Mauerwerke befindet, und nur die Seiten vom Feuer

bestrichen werden; dieß geschieht, um das Springen zu verhüten, welches sonst sehr

leicht erfolgen könnte, weil sich immer eine Menge Salze am Boden festsetzen. (Hier

muß ich wieder die Bemerkung machen, daß man wohl weit zweckmäßiger die sogenannten

bootförmigen Pfannen anwenden würde, welche sich bei der Fabrication von caustischer

Soda so ausgezeichnet zweckentsprechend für einen ähnlichen Proceß bewährt haben,

und deßhalb in England allgemein eingeführt sind.) Das Feuer also, welches sehr

stark unterhalten wird, geht um die Seiten des Kessels herum, und dann zwischen je

zwei Pfannen hindurch nach einem gemeinschaftlichen Zugcanale, welcher nach dem

Hauptschornstein führt, nachdem er vorher noch unter dem Laugenreservoir hingegangen

ist und dieses erwärmt hat. Das Register zur Regulirung des Zuges befindet sich in

sehr bequemer Weise dicht neben der Feuerthür. Die Pfannen liegen so hoch, daß man

die Lauge aus ihnen durch Rinnen in alle Krystallisirgefäße laufen lassen kann; man

muß die Lauge aus ihnen in die Rinnen ausschöpfen, da sie keine Ablaßöffnung

haben.

Die Kelplauge wird zunächst so weit eingedampft, daß beim Erkalten alles

schwefelsaure Kali herauskrystallisirt. Eine bestimmte Grädigkeit kann man dafür

nicht angeben, da das Verhältniß der verschiedenen Salze zu einander ungemein

wechselnd ist; die Arbeiter haben dafür praktische Anzeichen, z.B. die Bildung eines

Salzhäutchens im Sieden. Bei dem richtigen Punkte also zieht man das Feuer aus und

läßt die Lauge zum Erkalten in die Krystallisirgefäße laufen. Diese sind sämmtlich

von Gußeisen, theils halbkugelige Schalen von 6 Fuß Durchmesser, theils Cylinder von

4 1/2 Fuß Durchmesser und 4 Fuß Höhe, die Eisenstärke beider ist 5/8 Zoll. Die

Cylinder sollen sich zweckmäßiger als die Schalen zeigen, wahrscheinlich weil wegen

der größeren Oberfläche das Erkalten rascher stattfindet. Man läßt mehrere Male

hintereinander in demselben Gefäße krystallisiren, bis die Krystallkruste eine Dicke

von mindestens 2 Zoll erreicht hat.

Bei der ersten Krystallisation scheidet sich also rohes schwefelsaures Kali aus,

welches man nur durch Ablaufenlassen von der Mutterlauge trennt und feucht als plate sulfate in den Handel bringt. Es enthält 50

Procent schwefelsaures Kali, 30 Procent schwefelsaures Natron und Kochsalz nebst

etwas von den übrigen Kelpsalzen, und 20 Proc. Wasser; sein Preis ist etwa 7 Pfd.

St. per Tonne (2 1/3 Thlr. per Centner).

Die Mutterlauge, welche davon bleibt, wird in den oben beschriebenen Pfannen weiter

eingedampft, bis trotz des Ausschöpfens der fortwährend herausfallenden Natronsalze

auch Kalisalze als Haut an der Oberfläche zu krystallisiren anfangen; man schöpft dann

wieder aus und erhält jetzt beim Erkalten eine Ernte von Chlorkalium. Die davon

fallende Mutterlange wird wieder weiter eingedampft, unter Ausschöpfung der sich

während des Siedens ausscheidenden Natronsalze; beim Krystallisiren erhält man eine

zweite Ernte von Chlorkalium. Auf ganz dieselbe Weise erfolgt noch eine dritte, oft

noch eine vierte Krystallisation von Chlorkalium. Dieses Salz läßt man zunächst in

eisernen Ständern nach Art der Auslaugebottiche abtropfen und wäscht es mehrere Male

mit kaltem Wasser ab, weil die Mutterlaugen durch ihren zunehmenden Jodgehalt immer

werthvoller werden. Dann läßt man es noch auf einer schiefen hölzernen Ebene 24

Stunden lang in dünner Schicht ausgebreitet ablaufen, und trocknet es zuletzt auf

einem von feuerfesten Platten gebildeten Raume von 15 Fuß Länge und 8 Fuß Breite,

welcher durch zwei darunter angebrachte Feuerungen geheizt wird. Das käufliche Salz

enthält 92–93 Procent Chlorkalium, 2 Proc. Wasser und 5–6 Proc. fremde

Salze, besonders Chlornatrium (diese Angabe wurde mir in völlig verläßlicher Weise

bei Paterson gemacht; Hofmann

gibt 80 Proc. Chlorkalium und 8–9 Proc. Wasser an). Der Handelspreis war nach

Hofmann im Jahre 1862 20 Pfd. St. per Tonne (= 6 2/3 Thlr. per

Centner), dürfte aber seit der gesteigerten Ausbeute des Staßfurter Lagers bedeutend

gefallen seyn.

Die Natronsalze (kelp salt), welche sich in enormer Menge

während des Eindampfens ausscheiden und mit durchlöcherten Schaumlöffeln ausgesoggt

werden, bestehen zum größten Theile aus Kochsalz, nächstdem aus schwefelsaurem und

kohlensaurem Natron; außerdem enthalten sie immer etwas Kalisalze beigemengt. Das

Salz wird feucht auf Lager gebracht und in dem Feuchtigkeitszustande, den es gerade

hat, verkauft; trotzdem bringt es 18 Sh. per Tonne,

während ganz reines Kochsalz in Glasgow nur mit 13 Sh. bezahlt wird. Dieß kommt

daher, daß es die Sodafabrikanten wegen seines Gehaltes an Soda gern kaufen und zur

Beimischung für geringere Sodasorten benutzen. Beiläufig gesagt, kostet in Liverpool

trockenes, schneeweißes, völlig reines Kochsalz von Nord-Wales 6 Sh. per Tonne oder 3 Sgr. per

Centner, was freilich den dortigen Fabrikanten eine Concurrenz mit denen anderer

Orte sehr leicht macht.

Die jährliche Ausbeute an gemischten Natronsalzen ist in dieser Fabrik 5000 Tonnen

(à 20 Centner), an Chlorkalium 2500 Tonnen,

welche sämmtlich nach Salpeterfabriken gehen, und an schwefelsaurem Kali 1500

Tonnen.

Die Mutterlauge, welche nach der letzten Krystallisation von Chlorkalium bleibt, wird

nun auf Jod verarbeitet. Sie enthält neben Jodkalium und Jodnatrium Verbindungen der

Alkalien mit Schwefelwasserstoff, schwefliger Säure und unterschwefliger Säure. Sie

wird in große Behälter gepumpt, welche durch hölzerne Deckel dicht verschlossen

sind; ein weites thönernes Ableitungsrohr für Gase ist in dem Deckel angebracht und

mündet in einen Zugcanal, welcher in den 175 Fuß hohen Hauptschornstein führt. In

diesen Gefäßen wird die Mutterlauge mit so viel Schwefelsäure versetzt, bis alle

flüchtigen Schwefelverbindungen ausgetrieben sind und noch ein bestimmter Ueberschuß

von Schwefelsäure vorhanden ist, welcher alkalimetrisch ermittelt wird. Die

Schwefelsäure (von 1,70 spec. Gew.) fließt aus den Ballons, welche auf dem Deckel

stehen, durch einen dünnen Heber von Gutta-percha in feinem Strahle allmählich zu.

Zuerst zersetzen sich hauptsächlich die Schwefelalkalien, dann mehr die

schwefligsauren und unterschwefligsauren Alkalien; daher herrscht zuerst der Geruch

nach Schwefelwasserstoff, dann der nach schwefliger Säure vor. Die Gase gehen

sämmtlich unbenutzt nach dem Schornstein. Natürlich scheidet sich auch eine Menge

Schwefel als solcher ab, theils entstanden durch das Zerfallen der unterschwefligen

Säure, theils durch die gegenseitige Wirkung des Schwefelwasserstoffs und der

schwefligen Säure; er zeigt sich als eine Art Schaum in häufig fußdicker Lage an der

Oberfläche der Flüssigkeit, wird von dieser abgenommen und lufttrocken an

Schwefelsäurefabrikanten abgegeben. Die jährliche Ausbeute ist 100 Tonnen = 2000

Centner, mit 75 Procent Gehalt an reinem Schwefel. Der Verbrauch an Schwefelsäure

ist sehr wechselnd und manchmal das 3- bis 4fache von der Menge, welche man bei

einer guten Kelpsorte braucht. Dieß scheint sich mir ganz einfach daraus zu

erklären, daß bei einer besseren, d.h. an krystallisirbaren Kalisalzen reicheren

Kelpsorte weniger schwefelsaures Kali bei der Verbrennung der Algen reducirt worden

ist.

Wenn die mit Schwefelsäure versetzte Flüssigkeit 24 Stunden gestanden und jede

Gasentwickelung aufgehört hat, wird sie, natürlich nach Abschäumung des Schwefels,

in die Sublimirgefäße gebracht, welche 5 an der Zahl, unmittelbar davor stehen. S.

Fig. 9 und

10.

Jedes von diesen besteht aus einem gußeisernen Kessel von 5 Fuß Durchmesser und einem

darauf gekitteten, aus Blei dick gegossenen Helme, welcher ziemlich halbkugelig

gewölbt ist und in der Mitte eine kreisrunde Oeffnung von 1 1/2 Fuß Durchmesser hat.

Ein Gerüst von eisernen, mit Blei überzogenen Stäben in seinem Innern schützt ihn

vor dem Zusammenfallen. Ein solcher Helm dauert nur wenige Monate, und auch der

gußeiserne Untertheil nützt sich rasch ab, besonders einige Zoll unter dem Rande,

nämlich über dem Niveau der Flüssigkeit. Als Kitt für die bleibende Verbindung

zwischen dem eisernen Untertheil und dem Bleihelme nimmt man Romancement, während

alle übrigen, temporären Lutirungen mit nassem Thon gemacht werden. Die kreisrunde

Oeffnung in der Mitte des Helmes wird mit einer dreifach durchlöcherten Thonplatte

bedeckt. Das eine dieser Löcher hat einen Zoll im Durchmesser und ist mit einem

thönernen Pfropfen verschlossen; es dient zum Einbringen von Braunstein. Die beiden

anderen Löcher haben 3 Zoll im Durchmesser; in sie werden die thönernen

Ableitungsröhren für den Joddampf eingekittet. Diese letzteren sind knieförmig

gebogen, haben gleichfalls eine Oeffnung mit Thonpfropf und eine Handhabe. Sie

stehen wieder in Verbindung mit den Recipienten, flaschenförmigen Gefäßen von

Thonmasse, etwa 2 1/2 Fuß lang und 1 Fuß im Bauche dick. Sie liegen waagrecht und

zwar immer sechs hintereinander, indem immer der Hals der nächsten in den Boden der

ferneren reicht; zu einem Apparate gehören also im Ganzen zwölf Vorlagen. Sie haben

gar keinen festen Boden, weil man sonst die Kuchen des sublimirten Jods nicht gut

herausnehmen könnte; der Zwischenraum zwischen dem engen Halse der einen Flasche und

dem viel weiteren Bodenrande der anderen ist durch einen Ring von gebranntem Thon

ausgefüllt, welcher mit Falzen in beide eingreift und durch nassen Thon mit ihnen

verkittet wird. Jede Flasche hat an der unteren Seite eine kleine Oeffnung, welche

stets offen bleibt, damit das bei der Sublimation mit übergehende und sich

condensirende Wasser abtropfen kann. Die letzte Flasche ist verschlossen; übrigens

entweicht, auch wenn sie geöffnet wird, nur eine höchst unbedeutende Menge Joddampf

daraus. In dieser Vorlage findet sich häufig Jodcyan in weißen Nadeln mit dem Jod

angeschossen.

Die mit Schwefelsäure versetzte Mutterlauge wird also in den Apparat gebracht, dann

die Thonplatte und in diese die Ableitungsröhren eingekittet, und die Verbindungen

der Flaschen mit denselben und untereinander hergestellt. Darauf wird ein schwaches

Feuer unter der Blase angezündet und durch das kleine Loch im Deckel Braunstein in

kleinen Portionen nach und nach zugegeben; im Ganzen braucht man einen Centner davon

für jeden Apparat. Nach 10 Stunden ist alles Jod ausgetrieben, soweit möglich, und

die Sublimation beendet; alle 24 Stunden wird eine solche Operation gemacht. Das

Feuer bestreicht nur den Boden des Kessels, welcher letztere jedoch zur Verringerung

der Abkühlung ganz eingemauert ist. Das während der Sublimation mit übergehende und

aus den Vorlagen abtropfende Wasser enthält etwas Jod und wahrscheinlich alles Brom;

es wird immer wieder in die Kessel zurückgegossen. Bis jetzt wird in Schottland noch

kein Brom für sich abgeschieden; es dürfte sich dieses auch schwerlich lohnen, da nicht nur

seine Trennung vom Jod sehr schwierig, sondern auch die im Kelp vorkommende Menge

sehr unbedeutend ist.

Wichtiger vielleicht wäre es, ein Mittel zu finden, um den so bedeutenden Verbrauch

an Schwefelsäure zu verringern. Man hat z.B. vorgeschlagen, die Säure ganz verdünnt

einfließen zu lassen, wo sich dann zuerst fast nur die Schwefelalkalien zersetzen;

man solle mit dem Zusatze von Säure aufhören, wenn statt des Schwefelwasserstoffes

schweflige Säure zu entweichen anfängt. Dann solle man die Flüssigkeit mit Schwefel

kochen, um alles schwefligsaure Salz in unterschwefligsaures überzuführen, welches

letztere bekanntlich weit weniger löslich ist. Beim Erkalten würde es also

größtentheils herauskrystallisiren. Bei diesem Verfahren würde man somit erstens

alle Schwefelsäure ersparen, welche zur Zersetzung der schwefligsauren und

unterschwefligsauren Alkalien erforderlich ist, und zweitens eine bedeutende

Quantität der letzteren gewinnen. Die Mutterlauge würde dann mit so viel

Schwefelsäure zu versetzen seyn, um den Braunstein zu zersetzen, und käme zu

derselben Verarbeitung wie eine gewöhnliche Mutterlauge. Ob dieses Verfahren,

welches mir bei Hrn. Paterson als Vorschlag mitgetheilt

wurde, in der Praxis irgendwo ausgeführt wird, ist mir nicht bekannt geworden; in

jener Fabrik selbst wird es nicht angewendet, sondern ebenso verfahren, wie es

beschrieben worden ist. Man hat somit in dem Rückstande aus den Sublimirgefäßen eine

viel freie Säure enthaltende Lösung von schwefelsauren Alkalien, welche an einen

Düngerfabrikanten abgegeben wird.

Die jährliche Ausbeute an Jod beträgt 35 Tonnen oder 78,400 Pfund engl. Der

Handelspreis desselben ist ungemein schwankend; er beträgt jetzt ungefähr 8 Sh. per Pfund, war aber schon über 30 Sh., und andererseits

wenig über 4 Sh. Das englische Jod wird erheblich theurer, als das französische

bezahlt, obwohl das letztere in seinen krystallinischen Blättern schöner, als das

erstere aussieht; es ist aber weniger rein und enthält namentlich mehr Wasser, da es

bekanntlich durch nasse Fällung dargestellt wird.

Tafeln