| Titel: | J. Mannhardt's neue Uhr mit freiem Pendel. |

| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. XLIV., S. 181 |

| Download: | XML |

XLIV.

J. Mannhardt's neue

Uhr mit freiem Pendel.

Aus der Wochenschrift des nieder-österreichischen

Gewerbevereins, 1865, Nr. 2.

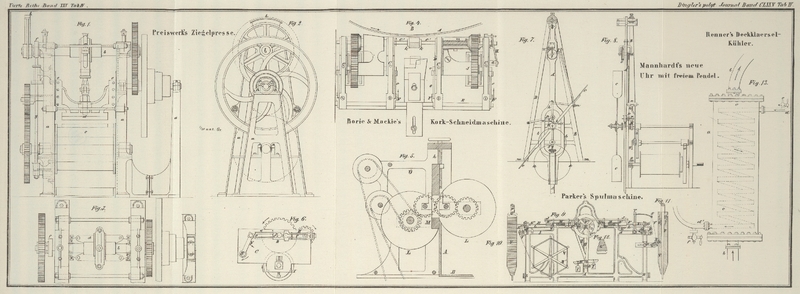

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Mannhardt's neue Uhr mit freiem Pendel.

Diese neueste Erfindung des bewährten Thurmuhren- und Maschinenfabrikanten J. Mannhardt in München ist gewiß bestimmt, in der höheren

Uhrmacherkunst Epoche zu machen, hat aber nichts desto weniger bei Fachmännern

mehrfach Zweifeln begegnet aus dem Grunde, weil bis jetzt nur immer unvollständige

Berichte und Nachrichten darüber in die Oeffentlichkeit gelangt sind. Ich werde, um

solchen irrigen Ansichten zu begegnen, nach einigen einleitenden Bemerkungen eine

genaue Beschreibung der neuen Uhr folgen lassen.

Hrn. Mannhardt's außergewöhnliche Erfindungsgabe zeigte

sich bei allen den vielen von ihm gelieferten Uhren und Hülfsmaschinen, und ich habe

mich durch Augenschein überzeugt, daß, nachdem er die Thurmuhren überhaupt auf jene

Stufe gehoben, daß sie mit Recht Anspruch machen können auf den Namen einer nach

wissenschaftlichen Principien ausgeführten. Maschine, dennoch jede von der anderen

in etwas verschieden ist, d.h. wieder eine neue Erfindung oder Verbesserung in ihrem

Mechanismus zeigt. Seine Thurmuhren erreichen aber auch einen gleichmäßigen Gang,

der dem astronomischer Pendeluhren nahe kommt.

Daß Mannhardt's Uhren gut und dabei billig sind, dürfte

schon daraus hervorgehen, daß er seit der Leipziger Ausstellung im Jahre 1850, wo

sie zum erstenmal öffentlich im Vergleiche mit anderen gezeigt wurden, Aufträge auf

Thurmuhren aus beinahe allen Ländern erhielt. Er lieferte seit dieser Zeit seine

Fabricate nach allen deutschen Staaten, darunter nach Oesterreich 58 Stück, dann

nach England (9 St.), Griechenland (5 St.), Holland, Italien, Rußland (10 St.),

Schweiz (12 St.), sogar nach Afrika (2 St.), Amerika (9 St.) und den westindischen

Inseln (2 St.), kurz zusammen bis jetzt 182 Stück Thurmuhren nach dem Auslande, was wohl beweisen

dürfte, daß sich seine Fabricate einen mehr als europäischen Ruf erworben haben.

Jedoch alle diese Uhren waren, obwohl in jeder Beziehung gut und sinnreich

construirt, mit Steigrad und gleitender Reibung am Anker während der Schwingungen

des Pendels, welches also niemals frei schwingen konnte, und da diese Reibungen

eines Schmieröles bedürfen, so veränderte sich das Hinderniß der Reibung immer mit

der Veränderung des Schmiermaterials. Diese Veränderungen nun wirken sehr

nachtheilig auf die Gleichförmigkeit der Schwingungsdauer des Pendels und somit auf

den gleichförmigen Gang der Uhr.

Der Conservator der Münchener königlichen Sternwarte, Hr. Dr. Lamont, hat genaue Versuche mit Pendeln

angestellt und gefunden, daß ein Pendel, welches frei

genau eine Schwingungsdauer von einer Secunde hat, sobald es mit einem Uhrwerke in

Verbindung gebracht wird, täglich um 3,8 Secunden zurückbleibt; bei Veränderung, d.

i. Verdickung des Schmieröles, steigt die Differenz auf das Drei- und Vierfache.

Seit dem Jahre 1649, zu welcher Zeit Vincenz Galilei, der

Sohn des berühmten Galilei, zum erstenmale das Pendel als

Regulator bei Uhren anwandte, bemühten sich viele Gelehrte und alle tüchtigen

Uhrmacher, diese Hindernisse zu beseitigen, und es wurden eine Menge sinnreicher

Erfindungen und wirklicher Verbesserungen gemacht und ausgeführt, welche die

erwähnten Uebelstände wohl auf ein immer kleineres Maaß zurückführten, ohne sie

jedoch heben zu können.

Erst nach in 214 Jahren angestellten unzähligen Versuchen sollte es gelingen, das

Problem zu lösen, und Hr. Mannhardt hat es gelöst durch

seine freie Hemmung mit wirklich gleichmäßiger Kraft, welche im Folgenden nach den

beigegebenen Abbildungen – Fig. 7 der Vorderansicht

und Fig. 8 der

Seitenansicht der Uhr – näher beschrieben werden soll:

Das Räderwerk der Uhr besteht aus einem einfachen Laufwerke, d. i. einem Bodenrade

a, einem Laufrade b und

dem Windfange c.

Das Gewicht des Laufwerkes ist ganz ohne Einfluß auf den Antrieb, welchen das

freischwingende Pendel jede Minute erhält. Durch diesen Antrieb wird der

Kraftverlust, welchen das Pendel während der verflossenen Minute erlitten, genau

wieder ersetzt, so daß das Pendel immer gleich große, durch nichts gehemmte

Schwingungen macht. Die geniale Art und Weise, wie das Pendel diesen Antrieb jede

Minute erhält und wie das Laufwerk eben so oft ausgelöst wird, soll nun gezeigt

werden.

Am Pendel A, welches in zwei Federn hängt, ist nahe

seinem Aufhängepunkte ein kleines Sperrrädchen e

angebracht, welches sich leicht und ohne Oel zu bedürfen in seinen feinen Zapfen

dreht; dieses Rädchen hat eben so viele Zähne, als das Pendel in einer Minute

Doppelschwingungen vollendet.

Es ist nun leicht einzusehen, daß dieses Rädchen bei jeder Schwingung des Pendels A von rechts nach links von dem an dem festen Ständer

B angebrachten, aus Elfenbein gefertigten Sperrkegel

i um einen Zahn vorgeschoben wird. An der Achse des

erwähnten Sperrrädchens sitzt ein Hebelarm f, welcher

bei jeder Umdrehung des Rädchens, also jede Minute einmal, an das Auslösungsstück

l, m, n stößt, wodurch das Laufwerk frei wird und

der Windfang c eine Umdrehung vollenden kann. Nach

vollendeter Umdrehung wird das Laufwerk an dem auf der Achse des Windfanges

sitzenden Arme g, h durch den Haken des

Auslösungsstückes l, m, n bei n wieder angehalten.

Nun trägt aber die Achse des Windfanges eine excentrische Scheibe k, welche die Rolle p sanft

auf die Ruhefläche der zweimal gebrochenen Hebebahn s, s

legt, von wo sie auf die schiefe Ebene gelangt und durch ihre sich natürlich immer

gleichbleibende Schwere auf das Pendel den nöthigen Druck ausübt, um ihm den

erlittenen Kraftverlust zu ersetzen. Alles dieß geschieht ohne Reibung und ohne

Stoß, was bisher noch bei keiner Hemmung erreicht war.

Der Excenter k hebt nun bei der Vollendung seiner

Umdrehung die Impulsrolle wieder in die Höhe und das Pendel schwingt ganz frei

während der nächsten Minute, um am Ende derselben wieder den ganz gleichen sanften

Antrieb zu erhalten und so fort.

Es erübrigt nun noch zu erwähnen, wie Hr. Mannhardt bei

den Zapfen des Sperrädchens und bei den Impulsrollen die Anwendung jedes

Schmiermittels unnöthig macht, und auf welche Weise das erwähnte Rädchen während der

Rückbewegung des Pendels in seiner durch den Kegel jedesmal erreichten Stellung

stehen bleibt. Die auf das Beste polirten Zäpfchen des Sperrrades laufen in Büchsen

aus mit Graphitmehl imprägnirtem Holze; ebenso sind die Impulsrollen ausgebüchst,

wodurch jedes Anreiben eines veränderlichen Schmiermittels glücklich beseitigt

ist.

Das Rädchen ist aus Rothmetall und der dasselbe schiebende Kegel, wie schon erwähnt,

aus Elfenbein. Das Rädchen ist bis nahe an seine Zähne ausgedreht und es drückt

vermittelst eines kleinen Gewichtes eine mit feinstem Leder überzogene Bremse sanft

und beständig gleich an die Wand der Ausdrehung, wodurch es in der ihm von dem

Sperrkegel angewiesenen

Stellung stehen bleibt, bis es von Neuem vorgeschoben wird.

Neu ist auch die von Mannhardt bei diesen Uhren

angewendete Windfangbremse. Es werden nämlich zwei Filzscheiben zwischen

rothmetallenen Scheiben durch eine Spiralfeder gepreßt. Eine dieser Filzscheiben ist

fest an der Achse des Windfanges, die andere am Windfange selbst. Bei dem

plötzlichen Anhalten des Laufwerkes wird sich also der Windfang, der im Schwunge

ist, vermöge seiner Trägheit noch ein Stück fortbewegen, d.h. auf der bereits

feststehenden Achse drehen, und so ist der für die Zapfen desselben sehr

nachtheilige Stoß vermieden, der ohne eine Bremse unvermeidlich stattfinden

würde.

Heinrich Fischer.

Tafeln