| Titel: | Beschreibung eines neuen Kochherdes von J. A. Lehmann in Sargans; von Conrector G. Delabar. |

| Autor: | Gangolf Delabar [GND] |

| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. XLIX., S. 190 |

| Download: | XML |

XLIX.

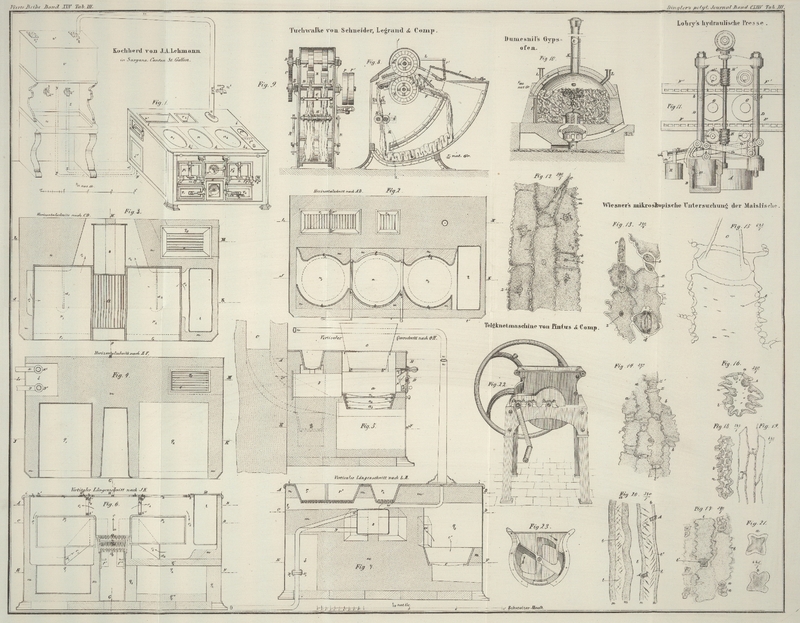

Beschreibung eines neuen Kochherdes von J. A. Lehmann in Sargans; von Conrector G. Delabar.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Delabar, Beschreibung eines neuen Kochherdes von J. Lehmann in

Sargans.

Im 2. Decemberheft 1863 dieses Journals (Bd. CLXX S. 418) habe ich einen amerikanischen Kochherd und zum Vergleiche damit auch

einen St. Gallischen Kochherd beschrieben. Es dürfte

daher am Platze seyn, nachträglich eine Beschreibung der neuen Kochherde von J. A. Lehmann in Sargans, Canton St. Gallen, folgen zu lassen.

Zu diesem Behufe wähle ich den Kochherd, welchen Hr. Lehmann auf die letzte allgemeine Industrie-Ausstellung zu London

geliefert hatte und wofür ihm die Ehrenerwähnung ertheilt worden ist.

Dieser Kochherd, über den ich zur Zeit als Mitglied der cantonalen

Ausstellungscommission die übliche Vorprüfung vorzunehmen hatte, ist nach dem von

Hrn. Lehmann selbst erfundenen und sehr vervollkommneten

Constructionssysteme erbaut.

Früher hielt sich nämlich Hr. Lehmann bei der Fertigung

seiner Kochherde mehr an die deutsche, später mehr an die

französische Constructionsart. In der neueren Zeit

ist es ihm aber nach vielem Nachdenken und mancherlei Versuchen gelungen, eine eigene von den genannten beiden Systemen verschiedene Construction zu Stande zu bringen, welche

die Vortheile derselben in sich zu vereinigen sucht, ohne deren Nachtheile zu

besitzen.

Bei den sogenannten deutschen Kochherden bestehen die

Hauptfehler bekanntlich darin: daß die Kochlöcher viel zu hoch sind und die

Kochgeschirre zu tief in dieselben hinabreichen, ohne daß das Feuer die Seitenwände

derselben bestreicht, indem es nämlich nur an dem Boden derselben hinzieht; daß die

Kochlöcher zu weit auseinanderliegen und überhaupt zu groß sind, so daß das Kochen,

trotz des großen Brennmaterialverbrauchs, nur langsam von statten geht; daß die

Feuerzüge in der Regel unzweckmäßig angeordnet sind, und keine oder doch nur

ungenügende Schieber zur Regulirung des Feuers besitzen, und daß auch die

Feuerthüren meist ebenfalls zu groß und unzweckmäßig angebracht sind; daß die

inneren Räume zu massenhaft mit Backsteinen und Mauerwerk ausgefüttert sind und beim

Kochen großentheils nutzlos mit erhitzt werden müssen; und endlich daß sie

gewöhnlich keinen Rost haben und nur für Holzfeuerung eingerichtet sind.

Andererseits haben sie aber den Vortheil, daß sie ihrer einfachen Construction wegen

leicht zu behandeln und, da sie nicht nur aus Eisen, sondern auch aus Backstein und

Sandstein u.s.w. ausgeführt werden können, billig herzustellen sind.

Bei den sogenannten französischen Kochherden, die im

Allgemeinen einen kleineren Raum einnehmen und selbst bei bedeutend geringerem

Brennmaterialverbrauch, ein rascheres Kochen möglich machen als bei den deutschen

Herden, darum diesen auch meistens vorgezogen werden, finden sich hinwiederum einige

der entgegengesetzten Fehler. Dahin zählen wir zunächst die Eigenthümlichkeit, daß

die Kochgeschirre gar nicht in die Kochlöcher eingesetzt, sondern mehr nur auf die

Herdplatte aufgesetzt sind. Dadurch erreicht man allerdings die Annehmlichkeit daß die Kochgeschirre

nicht rußig und schmutzig werden. Allein, da dieselben direct mehr nur am Boden und

nicht zugleich auch an der Seitenwand erhitzt werden, so bieten sie dem Feuer eine

zu kleine Heizfläche dar, deßwegen die erzeugte Hitze nicht am besten verwendet

wird. Sodann bestehen diese Herde in der Regel ganz aus Metall, das die Wärme sehr

gut leitet, und besitzen dieselben an den Wänden etc. keine Ausfütterung mit

schlechten Wärmeleitern (Backsteinen und Mauerwerk etc.), was zur Folge hat, daß ein

großer Theil der Wärme durch Ausstrahlung an den Umfassungswänden des Herdes

verloren geht. Und endlich läßt auch die Leitung der Feuerzüge bei diesen Herden oft

Manches zu wünschen übrig, obwohl nicht zu verkennen ist, daß durch die damit in

Verbindung stehenden Brat- und Dörröfen, Wassercylinder und Wasserschiffe die Wärme

im Innern des Herdes möglichst auszunutzen gesucht wird.

Beider neuen, von Hrn. Lehmann

selbst erfundenen Construction sind nun die erwähnten Fehler der älteren

Herdsysteme beseitigt worden, während das Gute, das ihnen eigentümlich ist,

beibehalten wurde.

Bei den enormen Holzpreisen, welche durch Einführung der Eisenbahnen,

Dampfschifffahrten und den vermehrten Fabriken auch bei uns in dem sonst waldreichen

Schweizerlande immer mehr gesteigert wurden, erschien es Hrn. Lehmann zudem als eine unabweisliche Anforderung der Zeit, die

Kochherdfeuerung, welche bisher, wenigstens hier zu Lande, bloß für das Holz

berechnet war, auch für andere Brennmaterialien, für Steinkohlen, Kohks, Torf etc.

einzurichten. Die vielen Erfahrungen, welche sich Hr. Lehmann während seiner langen Praxis auf dem Gebiete der

Kochherdfabrication, des Kamin- und Ofenbaues erworben, sowie die gediegenen

theoretischen und praktischen Kenntnisse, welche er sich in seinem Berufe

angeeignet, befähigten ihn ganz besonders, diesen wichtigen Zweig der

Hauswirthschaft zu verbessern und zu vervollkommnen. Hr. Lehmann hat dabei nicht nur die Construction und Bauart der Herde an und

für sich in's Auge gefaßt, sondern eben so sehr auch die Beschaffenheit der

verschiedenen Brennmaterialien, der Luft, des Feuers, des Rauches und des Dampfes,

sowie ihre gegenseitigen Wirkungen zu berücksichtigen gesucht.Als Anerkennung seiner Verdienste um die Kochherdfabrication wurden Hrn. Lehmann darum auch bei verschiedenen Anlässen, so

z.B. bei der cantonalen Gewerbs- und Handwerks-Ausstellung 1852 in St.

Gallen, bei der schweizerischen Industrie-Ausstellung 1857 in Bern, bei der

schweizerischen Kochherd-Ausstellung 1861 in Bern und bei der allgemeinen

Industrie-Ausstellung 1862 in London – verschiedene Auszeichnungen

und Preise ertheilt.

Doch schreiten wir nun, um das Gesagte an einem Beispiel darzuthun, zur speciellen Beschreibung des erwähnten Kochherdes.

Derselbe enthält einen Feuerungsraum mit dreifachem Roste für Holz-, Steinkohlen- und

Torffeuerung, sodann 2 Bratöfen, 1 Dörrofen, 1 Backofen, 1 Glatt- oder Bügelofen, 2

Rechauds oder Chaufretten, 1 Wasserschiff und 1 Wassercylinder mit Wasser- und

Dampfröhren in Verbindung mit einem Wasserreservoir und einem fingirten Schüttstein,

und gilt in dieser Anordnung und Größe als einer der beliebtesten und gangbarsten

der von Hrn. Lehmann gefertigten Kochherde.Hr. Lehmann verfertigt zur Zeit seine Kochherde in

siebzehn verschiedenen Nummern:Nr. 1 bis 10 sind Kochherde in solcher Größe, und Anordnung, wie sie nur in

großen öffentlichen Anstalten und Gasthöfen gebraucht werden. Nr. 1, die

größte Nummer, ist für 350 bis 400 und Nr. 10 für 40 bis 45 Personen

bestimmt. Die übrigen Nummern 10 bis 17 genügen dagegen für den Bedarf der

größten bis zu jenem der kleinsten Privatfamilie, und zwar ist:Nr. 11 ein Kochherd, der in eine Wirtschaft mittleren Ranges oder in die

größte Privathaushaltung der vermöglicheren Classe paßt. Er hat eine Länge

von 4' 6'', eine Breite von 3' und eine Höhe von 2' 3'' bis 2' 3'' 5''',

enthält 5 Kochlöcher, 2 Brat-, 1 Back- und 1 Wärmofen, 1 längliche

Chaufrette mit Abtheilung, 1 kupfernes Wasserschiff, 1 kupfernen Cylinder

mit Dampfröhren und Wasserreservoir, welche Einrichtungen alle, bis an den

Backofen, von einem und demselben Feuer aus erwärmt werden, und genügt für

35 bis 40, nöthigenfalls für noch mehr Personen, kann aber auch durch

innerhalb des Herdes zweckmäßig angebrachte Schieber und Klappen für eine

kleinere Personenzahl angewendet werden. Dann folgt:Nr. 12, ein Kochherd mit 4 Kochlöchern, 1 Brat-, 1 Back- und 1 Wärmofen, 1

kupfernen Cylinder mit Dampfröhren und Reservoir und einem Feuer. Wärm- und

Backofen können besonders gefeuert und in diesem Fall auch als Bratöfen

benutzt werden. Dieser Herd, welcher für eine Familie von 30 bis 35 Personen

genügt, ist 3' 2'' breit, 3' tief und 2' 3'' bis 2' 4'' hoch;Nr. 13, ebenfalls ein Kochherd mit 4 Kochlöchern, 1 Brat-, 1 Wärm- und 1

Backofen mit Chaufrette nebst Wasserschiff und genügend für 25 bis 30

Personen;Nr. 14 ist der im Text speciell beschriebene Kochherd;Nr. 15 ist ein Kochherd, welcher mit Ausnahme der beiden Chaufretten und dem

Glättofen, die fehlen, dem vorigen ganz gleich ist und zum Kochen für 12 bis

20 Personen dient;Nr. 16 ein Kochherd mit 2 Löchern, 1 Brat- und 1 Wärmofen, 1 kupfernen

Wasserschiff, nebst länglicher Chaufrette mit Abtheilung, der 3' 7'' lang,

1' 9'' breit und 1' 9'' hoch ist und für 8 bis 12 Personen genügt;

endlichNr. 17 ein Herd mit 2 Löchern, 1 Brat- und 1 Wärmofen und 1 kupfernen

Wasserschiff, 3' 1'' lang und 1' 9'' breit und hoch, und für 5–8

Personen genügend.

Dem Material nach besteht derselbe aus Gußeisen, Schmiedeeisen und Blecheisen, theils

aus Kupfer und Messing, theils aus Lehm, Ziegelstein und Mauerwerk. Es darf in

dieser Beziehung um so eher auf eine solide und dauerhafte Construction gerechnet

werden, als sämmtliche Bestandtheile vom besten und ausgesuchtesten Material gemacht

sind. So bestehen z.B. alle Gußwaaren, die Rosteinrichtungen, die Bratöfen etc.,

welche zusammen einen nicht geringen Theil des Herdes ausmachen, aus feinstem Cupolguß, Winkel,

Schienen, Fallen etc. aus feinem französischen Schmiedeeisen, die Zargen oder

Einfassungen aus bestem belgischen Blech, die Wasserbehälter und Röhren aus gutem,

festen Kupfer, und die Hähne und Garnituren aus einer sehr zweckmäßigen Komposition

von Messing und Kupfer. Bei den Hähnen ist dieß auch wirklich nöthig, da sich das

Messing allein an Hähnen, durch welche kochendes Wasser

fließt, leicht und schnell abreiben und deßhalb undicht werden würde, während es bei einer passenden

Komposition aus Messing und Kupfer einen guten, dichten und haltbaren Schluß

gibt.

Ueberall, wo die Flammen heftig anprallen und das Material stark in Anspruch nehmen,

ist Gußeisen von der genannten guten Qualität angewendet, und wo Schmiedeeisen und

Blech in Anwendung kommt, ist es mit einer Fütterung von feuerfestem Material

geschützt, so daß jede Schädigung verhindert und sonach keine oder doch nur selten

eine dießfallsige Reparatur nöthig wird.

Dieser Herd, der sich ganz besonders für eine größere Privatfamilie oder eine

kleinere Wirtschaft eignet, nimmt, ohne den Schüttstein, einen Raum von 4' 3''

Länge, 2' 6'' Breite und 2' 3 1/2'' Tiefe ein, und genügt für 20 bis 25 Personen.

Für ein solches Personal läßt sich in ihm ein Mittagsmahl bereiten mit 6 1/2 bis 7

Pfd. buchenem Holz oder einer entsprechenden Menge Steinkohlen, Kohks oder Torf.

Von diesem Herde habe ich genaue Zeichnungen aufgenommen, welche in sieben Figuren

die Einrichtung und Construction desselben hinreichend vor Augen führen, und zwar

zeigt:

Fig. 1 eine

klinographisch parallel-perspectivische Ansicht des Kochherdes sammt dem mit ihm in

Verbindung stehenden Wasserreservoir und Schüttstein;

Fig. 2 einen

Horizontalschnitt durch die Kochlöcher, Rechauds, Einfassungen und Ausfütterungen

nach AB;

Fig. 3 einen

Horizontalschnitt durch die Feuerung, die Bratöfen, das Wasserschiff und den

Wassercylinder nach CD;

Fig. 4 einen

Horizontalschnitt durch den Aschenfall, den Dörrofen, Backofen und Glättofen nach

EF;

Fig. 5 einen

verticalen Querschnitt durch die Roste, den Wassercylinder und die kleinere

Chaufrette nach GH;

Fig. 6 einen

verticalen Längenschnitt durch die Feuerung und die drei Kochlöcher, beide Bratöfen,

das Wasserschiff, den Dörr- und Wärmofen und den Backofen nach JK; endlich

Fig. 7 einen

verticalen Längenschnitt durch die beiden Rechauds, das Wasser- und Dampfrohr und

den Glättofen nach LM.

An der Hand dieser Figuren sollen nun die einzelnen Theile des Herdes speciell

betrachtet werden.

Die Feuerungsanlage (a).

Eine zweckmäßige Feuerungsanlage ist die Grundbedingung

eines guten Kochherdes, denn von derselben hängt die vollkommene Verbrennung des

Brennmaterials, wie die ökonomische Verwendung der dadurch erzeugten Wärme

vorzugsweise ab.

Der in Rede stehende Kochherd zeichnet sich in dieser Beziehung ganz besonders

dadurch aus, daß er für jede Gattung von Brennmaterial mit einem eigenthümlichen,

sehr zweckmäßigen Roste versehen ist. Für Torf sind die

Roststäbe am weitesten, für Steinkohlen und Kohks sind sie etwas enger, und für Holz

sind sie am engsten gestellt. Für dieses Material betragen die Zwischenräume der

Roststäbe nicht mehr als 1 1/2 bis höchstens 2''', für Steinkohlen dagegen 2 1/2'''

und für Torf 3'''.

Zuoberst befindet sich der Holzrost a₁, darunter

der Kohlenrost a₂ und zu unterst der Torfrost a₃. Feuert man mit Holz, so bleiben alle drei

Roste, die in einem gemeinschaftlichen, nach unten pyramidal verengten Gußrahmen

ihre Auflage finden, übereinander liegen; feuert man mit Kohlen, so wird der

Holzrost herausgenommen; und feuert man mit Torf, so wird überdieß auch der

Kohlenrost weggehoben. Durch diese in der That sehr zweckmäßige Anordnung erzielt

man den für jedes Brennmaterial geeigneten Zug, mithin für Holz, welches zur

Verbrennung die geringste Menge der zugeführten atmosphärischen Luft bedarf, den

schwächsten, für Kohlen, welche zur guten Verbrennung einer größeren Luftzuströmung

bedürfen, einen bedeutend stärkeren, und für Torf, dessen reichliche und sich

ballende Asche enge Röste leicht verstopft, den relativ stärksten Zug.

Will man mit ganz dürrem Holz ohne Luftzug von unten feuern, so wird der Schieber

α unter dem Holzrost eingeschoben (wie es in Fig. 1, 5 u. 6 zu sehen ist)

und auf diese Weise der Luft durch die Zwischenräume der Rostfläche der Eintritt

verwehrt.

Durch diesen dreifachen Rost hat Hr. Lehmann es möglich

gemacht, daß in feinem Herde die verschiedensten Brennmaterialien, wie Holz,

Steinkohlen und Torf, zur Feuerung so zu sagen gleich gut verwendet werden können,

und damit eine Aufgabe gelöst, welche unseres Wissens in der Hauswirthschaft sonst

noch keine befriedigende Lösung gefunden, hat.

Der Feuerraum

a (s. Fig. 3, 5 u. 6) ist 9'' tief und die

Kochgeschirre reichen 3 1/2'' bis 4'' tief in den Herd oder Feuerraum herab, so daß 5'' bis 5 1/2''

lichte Höhe für das Feuer über dem Roste übrig bleiben.

Bei diesem verhältnißmäßig kleinen, aber doch genügenden Feuerungsraum ist namentlich

auch darauf Bedacht genommen, daß das Brennmaterial stets nur in geringen

Quantitäten angelegt werden kann, und daß somit durch die Herdeinrichtung selbst dem

Mißbrauch der Brennmaterialverschwendung vollkommen abgeholfen wird. Ueberdieß kann

die zur vollkommenen Verbrennung benöthigte atmosphärische Luft durch die beiden Zugscheiben

a₁' u. a₁''

(s. Fig. 1) in

der Feuerthüre und in der Thüre des Aschenkastens nach Bedürfniß zugelassen und

regulirt werden. Dabei ist zugleich fürgesorgt, daß der Zug im Herd nicht allzugroß

und doch lebhaft wird. Die Größenverhältnisse des Feuerraums, der Feuerzüge und der

Zugöffnungen sind nämlich so berechnet, daß nur bei geschlossener Feuerthüre und offener Zugscheibe im Aschenfall, das Feuer im Hero gut

brennt. Dadurch wird aber am besten und nachhaltigsten dem nachtheiligen Offenlassen

der Feuerthüre, wodurch viele kalte Luft nutzlos in den Herd und das Feuer eintritt,

die Feuerluft abkühlt und derselben einen großen Theil der Hitze auf Kosten der

Kochgeschirre entzieht, vorgebeugt.

Die Zugschieber (b₁, b₂).

Zur weiteren Regulirung und Ausnutzung des Feuers dienen die beiden Zugschieber

b₁ u. b₂ (s.

Fig. 1,

2 u. 6), die zu

beiden Seiten des mittleren Kochloches angebracht sind. Will man das Feuer auf das

mittlere Kochloch beschränken, so werden beide Schieber zur Seite desselben

eingeschoben. Will man aber das Feuer nur einerseits abschließen und andererseits

zum Kochen, Braten und Warmhalten, Dörren und Wasserwärmen verwenden, so hat man nur

den einen, entsprechenden Schieber hereinzustoßen, wie dieß beim Schieber b₂ in Fig. 2 zu sehen ist. Will

man hier wiederum neben dem mittleren Kochloch auch beide Seitenlöcher, beide

Bratöfen etc. gebrauchen, so sind beide Schieber herauszuziehen, so daß dem Feuer

nach beiden Seiten der Durchgang gestattet wird, wie dieß in Fig. 6 der Fall ist.

Die Einrichtung und Behandlung dieser Zugschieber betreffend mag noch bemerkt werden,

daß dieselben aus Schmiedeeisen bestehen, mittelst Nuth und Feder in gußeisernen

Rahmen b' u. b'' laufen und

vorn mit einem Handgriff nebst Scharnier versehen sind, um sie nach Erforderniß

einschieben oder in der ausgezogenen Lage gegen die vordere Wand des Herdes umlegen

zu können. In Fig.

2 sieht man wie der Schieber b₂ eingeschoben und der

Schieber b₁ ausgezogen und umgedreht ist. Zudem

sind diese Schieber so eingerichtet, daß, wenn man sie allenfalls auch zur unrechten

Zeit schließt oder sie zu öffnen vergißt, sie dem Rauch dennoch freien Durchgang

lassen, weil sie eben nicht ganz schließen, sondern an

der hinteren Seite immer noch eine kleine Oeffnung von 1'' bis 1 1/2'' Breite und

der ganzen Schieberhöhe von circa 2 3/4'' frei

lassen.

Diese Schieber sind wirklich äußerst zweckmäßig und bequem angebracht und sehr leicht

zu begreifen und zu handhaben, so daß die Köchin wohl sehr ungeschickt seyn müßte,

wenn sie dieselben nicht bald richtig zu gebrauchen wüßte.

Eine solche Einrichtung muß aber um so höher angeschlagen werden, als sonst die

Schieber, Klappen und Register der Kochherde in der Regel mehr schaden als nützen.

Denn da sie gewöhnlich zu complicirt eingerichtet und überhaupt unzweckmäßig

angeordnet sind, werden sie von den meisten Köchinnen entweder gar nicht, oder doch

nur unrichtig und zweckwidrig gebraucht.

Außer diesen Zugschiebern sind zur Regulirung des Luftzuges in den Feuerzügen und zur

Zurückhaltung der Wärme im Herde immer auch bei der Lehmann'schen Herdanlage einige Schieber in der

Brandmauer angebracht. Ihre Einrichtung und ihr Gebrauch bedarf jedoch

keiner weiteren Erklärung.

Die Thüren am Feuerraum und

Aschenfall (a', a'').

Die Feuerthüre

a', d. i. die Thüre am Feuerraum (s. Fig. 1 u. 5), enthält nebst dem

Ventilator oder der Zugscheibe a' ein

viereckig-prismatisches und ein oval-conisches Luftkästchen

a₂' u. a₃',

durch welch letzteres die äußere atmosphärische Luft mehr nach unten in's Feuer,

statt bloß über dasselbe geleitet wird (s. Fig. 5). Indessen ist der

Ventilator a₁' in der Feuerthüre a' nur dann zu öffnen nöthig, wenn der Schieber α unter dem oberen Rost eingeschoben ist. Sonst

genügt es, die Zugscheibe a₁'' an der Thüre a'' des Aschenfalls zu öffnen, welche, wie jene an der

Feuerthüre, drehbar und so eingerichtet ist, daß der Luftstrom, je nach Bedürfniß,

vergrößert und verringert werden kann. Ihre Größe ist den Größenverhältnissen des

Kochherdes, resp. der sämmtlichen im Herde befindlichen Einrichtungen, die vom

Mittel- oder Hauptfeuer aus genährt oder unterhalten werden, entsprechend. Sie kann

deßhalb mit einiger Ueberlegung der Menge der zu unterhaltenden Einrichtungen immer

leicht entsprechend berechnet werden.

Die Feuerzüge (c₁, c₂, c').

Von dem Feuerraum aus, welcher unter dem mittleren Kochloch auf die beschriebene Art

angebracht ist, circulirt das Feuer zu beiden Seiten nach der Richtung der Pfeile

c₁ und c₂

durch die Leitungscanäle, welche sich zuerst zwischen den

Kochlöchern und Backöfen, sodann, zur Seite herabsteigend, Mischen diesen und dem

darunter befindlichen Wärm-, resp. Backofen, und hierauf wieder gegen die Mitte

neben dem Wassercylinder hinziehen und von da in die Kaminzüge der Brandmauer einmünden.

Unter den Bratöfen wird das Feuer durch eine in der Mitte angebrachte theilweise

Zwischenwand d₁ und d₂ doppelt hin- und hergeleitet, damit auch der letzte Rest der

Heizkraft noch möglichst vollständig ausgenutzt werde. Diese Zwischenwand, welche

jedoch nur etwas über die halbe Tiefe des Bratofens vorreicht, ist der guten Leitung

wie der Dauerhaftigkeit wegen von starkem Eisenblech gemacht. Dieses Material nimmt

zudem weniger Raum ein als eine Ziegel- oder Steinwand, weßhalb die Hitze mehr auf

den inneren Theil des Bratofens wirksam wird, sowie auch die Züge selbst leichter zu

reinigen sind.

Außer diesen beiden Kaminzügen des Hauptfeuers ist hier auch schon der Feuerzug

c' des auf der rechten hinteren Seite sehr zweckmäßig

angebrachten und mit einem einfachen aber wirksamen Roste e (s. Fig.

7) versehenen Bügelofens q₃ zu

erwähnen. Derselbe nimmt in der linken hinteren Ecke des Ofenraumes seinen Anfang

und mündet oberhalb der in der Brandmauer angebrachten Schieber in den Kamin

C (s. Fig. 5), der ungefähr in

der gleichen Höhe auch die beiden Züge c₁ und c₂ des Herdfeuers in sich aufnimmt, wie durch

punktirte Linien in Fig. 5 angedeutet ist. In diesem Kamin bringt Hr. Lehmann in der Regel auch noch einen Zug zur Ableitung des in der Küche

sich sammelnden Dampfes an, und damit derselbe gut ziehe, wird er mittelst einer

eisernen Junge auf eine ziemliche Strecke im Hauptkamin C in die Höhe gezogen. Ist kein Dampf vorhanden, so kann dieser Zug

mittelst eines Thürchens geschlossen werden. Aus Platzmangel konnte derselbe in der

Zeichnung jedoch nicht mehr angegeben werden. Bezüglich dieser Zugleitungen verdient

noch besonders hervorgehoben zu werden, daß dabei alle spitzen Winkel und scharfen

Ecken vermieden, und daß, wo Einbiegungen und Ablenkungen nöthig sind, diese stets

gehörig abgerundet werden.

Was die Querschnittsform dieser Züge betrifft, so kann sie rund oder eckig seyn.

Gewöhnlich ist sie, wie im vorliegenden Falle, viereckig. Für einen guten Zug soll

die Querschnittsfläche, je nach der Größe der Feuerung, 25 bis 35 Quadratzoll und selbst 45 Quadratzoll

betragen und gegen den Kamin hin eine schwache Erweiterung besitzen. Diese

Dimensionen und Grundsätze finden sich denn auch an den Lehmann'schen Herden und Zügen wirklich in Anwendung gebracht.

Die Putzthüren, Putzkapseln und Putzschieber (f₁, f₂, f₃, f' u. f'').

Mit den Feuerzügen stehen in enger Verbindung die Putzthüren,

Putzkapseln und Putzschieber, welche dazu

dienen, die Canäle von Zeit zu Zeit von dem an deren Wänden sich anhängenden Ruß zu

reinigen.

Zuoberst in der Brandmauer befinden sich die (in der Zeichnung ebenfalls nicht

angegebenen) Putzthüren für die Kaminzüge. Gewöhnlich

sind es deren drei, von denen die beiden unteren, unmittelbar über dem Herd

angebrachten Thüren zum Putzen der Kaminzüge der Hauptleitung, und die obere etwas

über dem Zugschieber angebrachte Thüre zum Putzen aller drei Züge, vorzüglich aber

zum Reinigen des Bügelofenzuges c' dient, der in der

Nähe der Brandmauer liegt und leicht auch von unten auf eine ziemliche Strecke

geputzt werden kann.

Anders ist es mit den beiden Zügen c₁ und c₂, welche viel weiter in den Herd vorreichen.

Zum Putzen dieser Züge dienen zunächst die beiden Putzschieber

f' und f'' (s. Fig. 6), welche

zu beiden Seiten hinten im Aschenkasten der Hauptfeuerung angebracht sind; sodann

die beiden Putzkapseln

f₁ und f₂ (s.

Fig. 1),

welche vorn in der Front des Herdes unter den Bratöfen eingesetzt sind. Beim

Gebrauche der ersteren hat man nur die Thüre am Aschenkasten zu öffnen und die

erwähnten Schieber herauszuziehen, um mit einem Wischer den Ruß der Züge zu

entfernen. Ebenso werden die Putzkapseln, welche aus einem dichtanschließenden

hohlen, viereckig-prismatischen Blechkästchen mit vorstehendem Rande bestehen und

mittelst eines drehbaren Handgriffes verschlossen oder geöffnet werden können,

herausgenommen, wenn man die hohlen Räume unter dem Bratofen und dem vorderen Theil

der Züge ausputzen will.

Auf der linken Seite befindet sich noch eine Putzthüre f₃ (s. Fig. 1 u. 7) zum Putzen der Chaufretten, worüber indessen ebenfalls nichts

besonderes zu erwähnen ist.

Die Herdplatten und Einlegringe

(h, h₁, h₂, i₁ u. h').

Die obere Herdplatte, in welcher die Kochlöcher für die

Kochgeschirre angebracht sind, ist nicht, wie dieß gewöhnlich der Fall ist, aus einem Stück gefertigt, sondern für jedes Loch aus einem

besonderen

Stück h, h₁ u. h₂

bestehend, welche in den Falz der Rahme

i lose eingelegt und nicht angeschraubt werden, damit

sie sich bei der Erhitzung leicht ausdehnen können und gegen Verspringen gesichert

bleiben. Auch können dieselben nach Belieben abgehoben werden, was namentlich beim

Reinigen des Herdes von Vortheil ist, da auf diese Weise jede Magd selbst im Stande

ist dieß Geschäft zu besorgen und dadurch der Herrschaft die Auslage für den

Kaminfeger zu ersparen.

Die Fächer für die Kochgeschirre in diesen Einlegplatten können mittelst Einlegringen, welche ebenfalls einen umstülpten Falz und

einen kleinen Spielraum haben, beliebig verkleinert oder vergrößert werden, was beim

Kochen mit verschiedenen Geschirren von ganz besonderem Werthe ist. In Fig. 6 ist bei

h' ein solcher Einlegring im Durchschnitt

angegeben.

Die Einfassungen der Kochlöcher und die

Herdausfütterung (l₁, l₁, l₂, m).

Eine besonders werthvolle Eigentümlichkeit im Lehmann'schen Herde bilden auch die eisernen

Einfassungen der Kochlöcher. Während die Umfassungswände der letzteren

sonst gewöhnlich nur aus Lehm, Ziegel- oder Mauerwerk bestehen, welche Stoffe sich

bald ausbrennen oder sonst durchs Anschüren verstoßen werden, sind dieselben bei

diesem Herde in der Nähe des Hauptfeuers mit 3''' dicken Gußwänden l und weiter davon abstehend, mit 1 1/2''' dicken

Blechwänden l₁ und l₂ eingefaßt. Dadurch wird der Herd nicht nur solider und werden die

sonst so häufigen Ausmauerungen und Ausbesserungen nicht nur ganz unnöthig gemacht,

sondern die Wärme wird dadurch auch viel besser zusammengehalten und nach den

verlangten Punkten geleitet.

Im Uebrigen sind die Räume m zwischen den

Kochvorrichtungen und Zugleitungen, sowie die äußeren Umfassungswände des Herdes mit

Lehm, Ziegelstein- und Mauerwerk ausgefüttert, wodurch

die unnütze Ausstrahlung der Wärme verhindert und die Solidität des Herdes ebenfalls

vergrößert wird.

Die Kochgeschirre und Kochlöcher

(o, n).

Hr. Lehmann liefert zu seinen Herden auf Verlangen immer

auch hierzu besonders geeignete und zweckmäßige Kochgeschirre

o (s. Fig. 5). Dieselben

bestehen gewöhnlich aus gutem Kupfer und sind innen gut verzinnt; es sind aber auch

Kochgeschirre aus Eisen erhältlich. Da sie, gleichviel ob sie die Kessel- oder

Pfannenform besitzen, immer gleich tief, nämlich wie bereits bemerkt 3 1/4'' bis

4'', in die Kochlöcher

n, n₁ u. n₂

(s. Fig. 1 u. 6) herabreichen, und

zugleich auch an den Umfangswänden und nicht bloß, wie dieß sonst meist bei den

Herden deutscher Construction der Fall ist, am Boden vom Feuer bestrichen werden, so

trägt diese Anordnung der Kochgeschirre und Kochlöcher wirklich sehr bedeutend zur

Brennmaterialersparniß bei. Hr. Lehmann behauptet, einzig

durch diese allerdings sehr wesentliche Verbesserung ein

Drittel des Brennmaterials zu ersparen. Obwohl wir in dieser Beziehung keine

speciellen Versuche mit dem vorliegenden Herde angestellt haben, so glauben wir

doch, daß Hr. L. den dadurch erzielten Vortheil nicht zu hoch angeschlagen hat, denn

man darf hierbei nicht übersehen, wie mangelhaft und schlecht die Herdeinrichtungen

in unseren Küchen noch so häufig beschaffen sind.

Die Bratöfen (p₁, p₂)

Zu beiden Seiten des Feuerraumes und unter den beiden Seitenlöchern befinden sich die

beiden gußeisernen Bratöfen

p₁ u. p₂ (s.

Fig. 3 u.

6),

welche, wie bereits erwähnt, ringsherum vom Feuer und der Feuerluft umspült und in

Folge dessen rasch erhitzt werden. Da sie ihrem Umfang nach einem verschiedenen

Hitzegrade ausgesetzt sind, so ist deren Wanddicke auch entsprechend ungleich stark.

Auf der inneren Seite, wo dieselben unmittelbar an das Feuer stoßen, ist ihre

Wanddicke am größten und beträgt 6'''; an der oberen Seite, wo das Feuer schon

weniger Kraft hat, ist sie geringer und beträgt nur noch etwa 4'''; noch geringer

ist sie an der entfernten Seite, an welcher der Zug abwärts unter den Bratofen

steigt, und welche nicht mehr als circa 2 1/2''' mißt;

und am dünnsten ist sie am Boden des Bratofens, weil die sich unter demselben

hinziehende Feuerluft noch mehr geschwächt und ausgenutzt ist.

Durch diese Ausgleichung des Materials wird nicht nur die verschiedene Inangriffnahme

desselben compensirt, sondern eben dadurch wird auch im Innern des Ofens eine

möglichst gleichmäßige Hitze entwickelt, welche als eine Hauptbedingung zum guten,

gleichmäßigen Braten und Backen erforderlich ist. Deßhalb ist es auch nicht nöthig,

das Fleisch und das Backwerk so oft umzuwenden, wie dieß sonst geschehen muß, wenn

die Speisen einerseits nicht verbrannt und andererseits nicht ungebraten und

ungebacken bleiben sollen.

Beide Bratöfen, die wie zum Braten so auch zum Backen benutzt werden können, sind

überdieß, wie man aus Fig. 1 sieht, ungleich

hoch, damit die größeren Stücke Fleisch, hohes Geflügel u. dgl. mehr in dem größeren

Ofen p₁ und die kleineren Stücke mehr in dem

kleineren Ofen p₂ gebraten werden können.

Ueberhaupt aber sind die Bratöfen im Lehmann'schen Herde

etwas niedriger, als

sie sonst angetroffen werden, und mit Recht, weil dadurch die Hitze schneller und

stärker zur Wirkung gelangt.

Einer ganz besonderen Erwähnung verdienen auch noch die Bratofenthüren, indem dieselben sowohl hinsichtlich ihres sicheren und

doch außerordentlich leicht zu handhabenden Verschlusses

p' u. p'', als auch in Bezug

auf die solide und äußerst bequeme Auflage derselben auf den in beiden unteren Ecken

angeschraubten Consolträgern

π₁ u. π₂ beim Hineinthun und Herausnehmen der Speisen in der That

alles Lob verdienen.

Der Wärm- oder Dörrofen (q₁).

Dieser Ofen q₁ (s. Fig. 4 u. 6), der sich gerade unter

dem linken Bratofen p₁ befindet und von der

zwischen beiden hindurchziehenden Feuerluft erwärmt wird, dient um Speisen warm zu

halten, Speisegeschirre vorzuwärmen, Holz und Obst zu dörren u.s.w.

Da die Hitze, welcher er ausgesetzt, nicht mehr bedeutend ist – er wird nur

mehr von der oberen Decke erwärmt – so genügt es, ihn aus starkem Eisenblech

zu machen.

Wünscht man diesem Ofen mehr Wärme als bloß von oben beizubringen, so kann füglich

der Zug auch noch unter denselben geleitet werden.

Zum Oeffnen und Schließen dieses Ofens wie des folgenden dient eine gewöhnliche Thüre

mit Handgriff, worüber nichts Besonderes zu bemerken ist.

Der Backofen (q₂).

Dieser Ofen q₂ (s. Fig. 4 u. 6) befindet sich ebenso

unter dem rechten Bratofen und wird zwar ebenfalls von der darüber hinziehenden

Feuerluft theilweise erwärmt, was zum Zwecke des Warmhaltens verschiedener

Gegenstände genügen möchte, für den Hauptzweck, um Brod und anderes Backwerk darin

zu backen, aber nicht hinreicht. Dafür muß der Ofen besonders gefeuert werden.

Deßhalb ist derselbe oben, seitwärts und hinten mit Backsteinen q₂' gefüttert und der steinerne Boden überdieß

auf eine angemessene (circa 2 1/2'' dicke) Schicht

Kieselsteine q₂'' gelegt. Aus dem gleichen Grunde

ist die Thüre, welche im Uebrigen mit jener des Dörrofens übereinstimmt, mit

Zuglöchern q₂''' versehen. Je nachdem dieser Ofen

mehr oder weniger erhitzt wird, können darin viel oder wenig Hitze erfordernde

Backwerke gebacken werden.

Der Glätt- oder Bügelofen (q₃).

Der vorliegende Herd ist gleichzeitig auch mit einem sehr zweckmäßig eingerichteten

Glätt- oder Bügelofen

q₃ (s. Fig. 3, 4 u. 7) versehen, welcher nach

Belieben von Hrn. Lehmann kleiner und größer bezogen

werden kann. Gewöhnlich wird er in solcher Größe gebaut, daß man darin 4, 5 oder 6

Glättsteine auf einmal glühend machen kann. Dieser Ofen ist, wie bereits oben

bemerkt wurde, im rechten hinteren Eck des Herdes angebracht und mit einem eigenen

Rost und Zug c' versehen, wovon oben ebenfalls schon die

Rede war.

Die Chaufretten oder Rechauds (r₁, r₂).

Hinter den Kochlöchern gegen die Brandmauer zu ist der Herd auch mit zwei Chaufretten oder Rechauds,

einer größeren r₁ und einer kleineren r₂ mit Zwischenatheilung r' (s. Fig. 1, 2 u. 7) versehen, worauf mittelst dem Bratspießapparat oder einem anderen

Extrarost gebraten oder auch nur Einzelnes geröstet wird. Dieselben können gute

Dienste leisten, wenn gleichzeitig vielerlei Speisen zu bereiten sind, wie in jenen

Fällen, wo nur wenig. Speisen zu kochen sind, derentwegen man den inneren Herd gar

nicht anfeuert. Diese Rechauds, welche sich, wie gesagt, auf mannichfache Art und

für sehr verschiedene Speisen verwenden lassen, sind namentlich bei den Engländern,

Franzosen und Italienern eine beliebte Vorrichtung.

Das Wasserschiff und der

Wassercylinder (t, s).

Für eine Küche und eine Haushaltung überhaupt ist es immer angenehm, wenn man stets

warmes Wasser zur Verfügung hat, ohne solches erst besonders bereiten zu müssen.

Zudiesem Behuf ist der Lehmann'sche Herd mit einem sogen.

Wasserschiff

t (s. Fig. 1, 2, 3 u. 6) und überdieß mit einem

sogen. Wassercylinder

s (s. Fig. 3 u. 7) versehen, wovon

ersteres den Raum auf der rechten Seite neben dem Kochloch und dem Bratofen einnimmt

und von dem anstoßenden Feuerzug c erwärmt wird, und

letzterer hinter dem Feuerraum, unter der kleinen Chaufrette und über den beiden

Feuerzügen c₁ u. c₂ sich befindet und durch diese, vorzüglich aber direct vom

Hauptfeuer, erhitzt wird.

Beide sind aus starkem Kupfer gefertigt, mit Schlagloch gelöthet und gut

verzinnt.

Das Wasser im Wasserschiff kommt schnell, wenn auch nicht

zum Sieden, so doch auf eine ziemlich hohe Temperatur. An

der vorderen Seite ist das Schiff mit einem Hahn t' (s.

Fig. 1)

versehen, um das warme Wasser beliebig ablassen zu können, welches dann wieder mit kaltem Wasser, das

oben im Deckel t'' von Hand zugesetzt, zeitweise ersetzt

wird. Auf dem Deckel des Schiffes ist auch noch eine Oeffnung t''' für ein sogen. Sauce-Geschirr angebracht.

Im Cylinder

s dagegen, welcher, wie gesagt, unmittelbar an das

Hauptfeuer stoßt, kommt das Wasser rasch zum Sieden und Verdampfen, und durch die

damit in Verbindung stehende Dampfröhre u wird alsdann

das kochende Wasser, resp. der Dampf, vom Cylinder abgezogen und im Falle dasselbe

nicht zum Kochen benutzt wird, in das Wasserreservoir v

über dem Schüttstein w geleitet (s. Fig. 1).

Außer dieser Wasser- und Dampfröhre, welche zur Bequemlichkeit in einiger Höhe über

dem Herde noch mit einem Hahnen u' (s. Fig. 1) versehen ist,

stehen noch zwei andere Röhren mit dem Cylinder und dem Reservoir und Schüttstein in

Verbindung. Durch die eine x derselben, welche in der

Nähe des oberen Bodens in den Cylinder einmündet, wird das warme Wasser vom Cylinder

nach dem Hahn x' über dem Schüttstein zum Abwaschen und

Aufspülen geliefert, und durch die andere y, welche am

unteren Boden in den Cylinder einmündet, wird umgekehrt aus dem Reservoir kaltes

Wasser in den Cylinder rückgeleitet. Die beiden Röhren x

und y sind, wie die Dampfröhre u, von Kupfer. Die ersteren werden aber in einiger

Entfernung vom Cylinder an eiserne (gezogene) Röhren geschraubt; dieß geschieht

mittelst Manischen x₁ u. y₁ in dem hohlen Raum δ, der

durch die Thüre δ' verschlossen ist (s. Fig. 1, 4 u. 7).

Diese Anordnung des Cylinders (mit den dreifachen Röhrenleitungen) in der Nähe des

Feuerraums, wodurch während des Kochens in wenigen Minuten siedendes Wasser erhalten

werden kann, was früher nicht der Fall war, ist ebenfalls als ein besonderer Vorzug

des neuen Lehmann'schen Herdes zu betrachten.

Das Wasserreservoir und der

Schüttstein (v, w, x, y, z).

Wie bereits erwähnt, ist der Lehmann'sche Herd durch

verschiedene Röhrenleitungen mit dem Schüttstein und dem darüber befindlichen Wasserreservoir in Verbindung gesetzt. Der Schüttstein

w, zum Abwaschen und Aufspülen bestimmt, ist der

Solidität wegen aus Stein gefertigt. Das Reservoir

v dagegen, welches als Wasservorrathsbehälter dient, ist

inwendig aus verzinntem Kupfer, sonst meistens von Zinkblech hergestellt und

außerhalb mit Holz bekleidet. Oben ist es mit einem Deckel v' und Scharnieren v₁' u. v₂' versehen, um es zeitweise mit frischem Wasser

füllen zu können.

Im hinteren Theil des Deckels mündet auch das oben besprochene Dampfrohr u ein, wodurch der Dampf und das kochende Wasser vom Cylinder in das kalte

Wasser des Reservoirs geleitet werden. Am Boden desselben hingegen ist die

Röhrenleitung y angebracht, durch welche, wie bemerkt,

das kalte Wasser vom Reservoir in den Cylinder durch den Ueberdruck des Wassers

übergeführt wird. Ebenso mündet in den Boden eine kurze Röhre z mit Hahn z' ein, wodurch man nach Belieben

kaltes Wasser zum Abwaschen und Aufspülen abziehen kann. Außerhalb befindet sich

daneben an der Schüttsteinwand ein zweiter Hahn x', in

welchem, wie ebenfalls schon bemerkt, die Röhrenleitung x endigt, welche warmes Wasser vom Cylinder zum Schüttstein führt, so daß

man daselbst nur den einen oder anderen Hahnen zu drehen hat, um warmes oder kaltes

Wasser zu erhalten, was für jeden Besitzer, namentlich für das Küchenpersonal, gewiß

als eine große Annehmlichkeit und Bequemlichkeit zu betrachten ist.

Vorzüge des Lehmann'schen Kochherdes.

Nachdem wir im Vorhergehenden den Lehmann'schen Kochherd

in allen seinen Theilen näher beschrieben und kennen gelernt haben, sollen zum

Schluß dessen Unterschiede und Vorzüge gegen die Herdconstructionen der übrigen

Systeme hier nochmals kurz im Zusammenhange hervorgehoben werden. Die wesentlichsten

derselben sind:

1) die ganz vortreffliche Rosteinrichtung, wodurch es möglich

ist, im gleichen Herd die verschiedensten Brennmaterialien, wie Holz,

Steinkohlen, Kohks und Torf, relativ gleich gut zu verwenden;

2) die ebenso vorzügliche Einrichtung der Feuerthüre mit dem

niederwärts gerichteten Luftkästchen und der drehbaren Zugscheibe, wodurch die

der vollkommenen Verbrennung angemessene Regulirung des Luftzuges bewirkt

wird;

3) die sehr zweckmäßig angebrachte Einfassung der Kochlöcher

mittelst geeigneter Guß- und Blechwände, wodurch der Herd nicht nur solider

wird, sondern auch die Wärme viel besser zusammengehalten und sparsamer

verwendet wird;

4) die ebenfalls sehr zweckmäßig angebrachte Fütterung der

Zwischenräume und Umfassungswände mittelst Lehm, Ziegelsteinen und Mauerwerk,

wodurch die nachtheilige Ausstrahlung der Wärme verhindert und überdieß die

Solidität des Herdes vergrößert wird;

5) die sehr wirksame doppeltangeordnete, zum Theil

niederwärtsgehende Zugleitung des Feuers, wodurch die Hitze desselben viel

besser und ökonomischer als sonst ausgenutzt wird;

6) die ebenso einfache als leicht zu handhabende Anordnung der

zwischen den Kochlöchern angebrachten Zugschieber für die beiden

Zugleitungen;

7) die ebenfalls sehr zweckmäßig angeordneten Putzthüren,

Putzschieber und Putzkapseln, beziehungsweise in den Kaminzügen der Brandmauer

und den Feuerzügen des Herdes unter den Bratöfen;

8) die zur vollkommenen und ökonomischen Verbrennung des

Brennmaterials ganz besonders geeignete Form und Größenverhältnisse der

Kochlöcher und Kochgeschirre;

9) die ganz besonders gut bewährte Construction der Bratöfen und

Bratofenthüren;

10) die im Herd sehr passend vorgenommene Anbringung eines

Backofens in kleinem Maaßstabe, mittelst dessen man Brod und anderes Backwerk

auf sehr bequeme und ökonomische Weise zugleich backen kann;

11) die zweckmäßige Anordnung des Wassercylinders in der Nähe des

Feuerraums, wodurch man in wenigen Minuten siedendes Wasser und Dampf erhalten

kann; endlich

12) die Annehmlichkeit und Bequemlichkeit, welche durch die

Verbindung des Cylinders mit dem Schüttstein mittelst dreier Röhrenleitungen

erreicht ist, indem man nur die Hähne zu drehen hat, um nach Belieben kaltes

oder warmes Wasser abziehen zu können.

Was den Preis des Herdes und die weitere Auskunft

bezüglich etwaiger Bestellungen betrifft, so beliebe man sich direct an Hrn. Lehmann in Sargans zu wenden.

Tafeln