| Titel: | Mikroskopische Untersuchung der Maislische und der Maisfaserproducte; von Dr. Julius Wiesner, Docent am k. k. polytechnischen Institute in Wien. |

| Autor: | Julius Wiesner [GND] |

| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. LVII., S. 226 |

| Download: | XML |

LVII.

Mikroskopische Untersuchung der Maislische und

der Maisfaserproducte; von Dr. Julius Wiesner, Docent am k.

k. polytechnischen Institute in Wien.

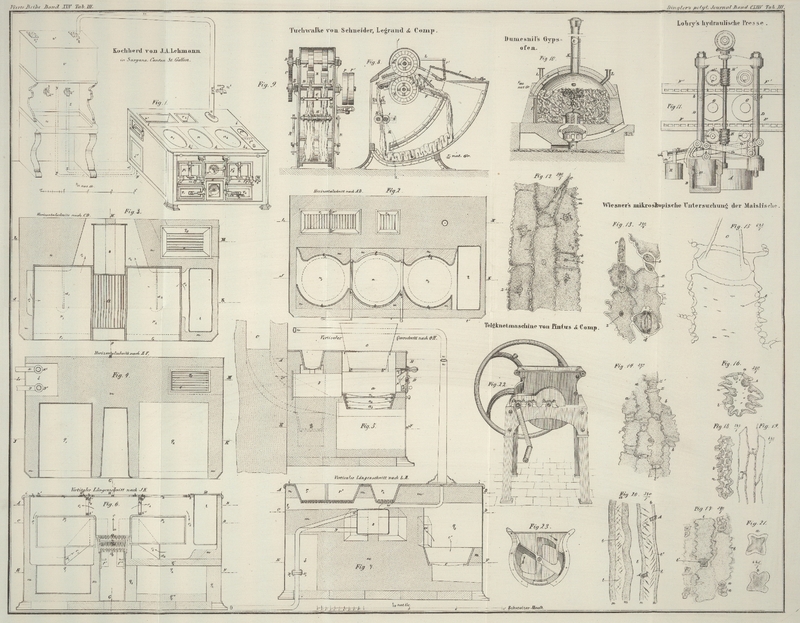

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Wiesner, mikroskopische Untersuchung der Maislische und der

Maisfaserproducte.

Schon vor langer Zeit versuchte man die Stengel und Blätter der Maispflanze

industriell zu verwerthen. Jacob Christian Schäffer führt

in seinem bekannten Werke über PapierfabricationNeue Versuche und Muster das Pflanzenreich zum Papiermachen und anderen

Sachen wirthschaftsnützlich zu verwerthen. Regensburg, 1766. Bd. II S.

20. an, daß schon im siebzehnten Jahrhundert, nach Mittheilungen des

Naturforschers Janus Plancus, in der Gegend von Rimini in

Italien eine Papierfabrik existirte, in welcher aus den Fruchthüllen des Mais ein

schönes Schreibpapier gemacht wurde. Ueber die näheren Eigenschaften dieser

Maispapiere und über die Fabricationsmethode ist nichts bekannt geworden. Aus dem

Schäffer'schen Werke ist zu entnehmen, daß die

italienische Maispapierfabrik in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, zu welcher Zeit

Schäffer in ausgedehntester Weise sich mit Versuchen

über Papiererzeugung beschäftigte, nicht mehr bestand.

Schäffer hat, angeregt durch die ihm von Plancus gemachte Mittheilung, ebenfalls die Maispflanze

zur Papiererzeugung zu benutzen versucht. Er führt an,A. a. O. S. 21. daß er zuerst die Stengel dieser Pflanze, dann die Blätter und schließlich

die „Samenhüllen“ – hierunter sind zweifelsohne die den

Fruchtkolben umhüllenden Blätter zu verstehen – auf Papier verarbeitete; daß

aber die aus der Papierstampfe hervorgegangenen Zeuge keinerlei Unterschied erkennen

ließen, weßhalb er das ganze Maisstroh zur Papiererzeugung verwendete.

Ein Jahrhundert hindurch blieb die treffliche Erfindung ohne allen Erfolg für die

Praxis, wenngleich es nicht an Versuchen fehlte, einen solchen herbeizuführen.Die Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahr

1863, Nr. 531–552, enthalten eine Abhandlung des Hrn. A. Ott: „Die Maispflanze in ihren

verschiedenen Benutzungen,“ in der es S. 30 heißt:

„Seit Schäffer hat L. Piette (1838) die Aufmerksamkeit auf das

Maisstroh gelenkt. 1828 erhielten die Herren Sprague, 1829 Cobett, 1837 Shaw, 1838 d'Harcourt, 1840 Bouchet Patente auf

die Verwerthung des in Rede stehenden Gegenstandes; allein es schien,

daß die Fabrication des Papieres aus Mais keinen festen Boden gewinnen

könne.“

Im Jahre 1856 wurde die Idee der Maispapierfabrication neuerdings, und zwar

von Moriz Diamant,Die Verwerthung der Maispflanze von Dr. v. Auer,

Wien 1863. – Polytechnisches Journal Bd. CLXVI S. 413. aufgegriffen, welcher mit den großen Mitteln der kaiserl. Papierfabrik zu

Schlögelmühle seine Versuche durchführte. Er verarbeitete wie Schäffer das ganze Maisstroh. Es ist bekannt, daß Diamant's Versuche höchst ungenügend ausfielen und der Hoffnung, man werde

das Maisstroh jemals mit Vortheil zu Papier verarbeiten können, nur wenig Raum

gaben.

Bei diesem Stande der Dinge begann Hofrath Dr. R. v. Auer

sich mit diesem Gegenstande zu beschäftigen. Er betrat denselben Weg, den beinahe

zwei Jahrhunderte früher der bis jetzt unbekannt gebliebene italienische

Maispapierfabrikant einschlug, indem er auch bloß die Kolbenblätter oder

„Lischen“ der Maispflanze

verarbeitete. Das Fabricationsverfahren mußte neu erfunden werden.

Eine weitere bedeutungsvolle industrielle Erfindung, welche Hofrath Auer zu danken ist, bildet die Verarbeitung der

Maislische auf Spinn- und Webestoffe. Auch darf nicht unerwähnt bleiben, daß jene

teigartige Masse, welche bei der Verarbeitung der Maislische auf Papier und Gewebe

zurückbleibt, versuchsweise dem Brodteige beigemengt wurde.

Maisfasergespinnste und Gewebe wurden bereits in guter Qualität und zwar im großen

Maaßstabe erzeugt; Maispapiere der verschiedensten Art befinden sich gegenwärtig

schon im Handel: man kann deßhalb bereits mit Fug und Recht von einer

Maisfaserindustrie sprechen.

Hiermit tritt aber an den Pflanzenanatomen die Aufgabe heran, eine mikroskopische

Untersuchung des Maisstrohes – vornehmlich der Maislische – und der

Maisfaserproducte durchzuführen; erstens, um die Maisfaser im reinen und gemischten

Gewebe, in der reinen und gemischten Papiermasse erkennen zu lernen; zweitens, um zu

erfahren, welche histologischen Elemente der Maispflanze und in welchem mechanischen

und chemischen Zustande dieselben an der Zusammensetzung der einzelnen Fabricate

Antheil nehmen.

I. Mikroskopische Untersuchung der

Maislische.

Die Maislische ist ein nahebei fußlanges, 1 1/2 bis 2 Zoll breites Blatt, welches im

getrockneten Zustande eine matt-strohgelbe Farbe besitzt. Nur an der Unterseite des

Blattes bemerkt man manchmal einzelne pfirsichblühroth gefärbte Stellen. Es ist

beiderseits mit kurzen Haaren bedeckt. Die Gefäßbündel des Blattes treten in dicht

nebeneinanderstehenden breiten und dicken Längssträngen

und in schmalen zarten Quersträngen auf, von welchen die

ersteren an der Basis des Blattes, mit freiem Auge betrachtet, beinahe aneinander

stoßen. Die Querstränge laufen von den Längssträngen beinahe in senkrechter Richtung

auf die benachbarten Längsstränge der Gefäßbündel zu. Die Gefäßbündel treten

vornehmlich an der Rückseite der Lische aus der Ebene des Blattes heraus. In

anatomischer Beziehung zeigen die von den verschiedensten Varietäten der Maispflanze

herrührenden Kolbenblätter eine große Übereinstimmung. Im Gesammthabitus

geben sich aber erhebliche Verschiedenheiten kund. Ich will nur erwähnen, daß die zu

Schlögelmühle verarbeiteten zwei Sorten von Lischen, die italienischen und die

ungarischen, sich wohl von einander unterscheiden; die ersteren sind dünner,

biegsamer, Heller gefärbt und besitzen einen viel feineren Haarüberzug als die

letzteren.

1. Oberhaut.

Die Oberhaut der Maislische besteht aus verschieden großen Zellen, die auch in

Bezug auf ihre Gestalt, Verdickung und chemische Beschaffenheit oft sehr von

einander abweichen.

Man kann ganz gut 9 Formen von Oberhautzellen an der Maislische

unterscheiden:

1. Die Zellen des häutigen Blattrandes (Fig.

19).

2. Lange Oberhautzellen der Blattoberseite (Fig.

12.a;

Fig.

15)3. Kurze Oberhautzellen der Blattoberseite (Fig.

12.b)

über Parenchym liegend

4. Lange Oberhautzellen der Blattoberseite5. Kurze

Oberhautzellen der Blattoberseite

über den Längssträngender Leitbündel liegend.

6. Lange Oberhautzellen der Blattunterseite (Fig.

13.a)7. Kurze

Oberhautzellen der Blattunterseite (Fig.

13.b)

über Parenchym liegend

8. Lange Oberhautzellen der Blattunterseite (Fig.

14.a)9. Kurze

Oberhautzellen der Blattunterseite (Fig.

17.a;

Fig.

18.a, b, c, d)

über den Längssträngender Leitbündel liegend.

Ueber den Quersträngen der Leitbündel liegen sowohl an der oberen als unteren

Blattseite Zellen, die sich von den über dem benachbarten Parenchym liegenden so

gut wie gar nicht unterscheiden.

Die Randzellen (1) sind sowohl am oberen als unteren Blatttheile ganz gleich

gebaut; sie sind langstreckig, im Hauptumrisse elliptisch, mehr oder weniger

tief ausgebuchtet und schwach verdickt. Nicht selten sind ihre Querwände stark

buchtig (Fig.

19). Dicke der Wand im Mittel: 0,0018mm. Die Länge dieser Zellen schwankt

zwischen 0,036–0,09mm; die

Breite zwischen 0,018 und 0,0288mm.

Die Zellen sub 2 (Fig. 12.a; Fig. 15) sind im

Hauptumrisse rechteckig; ihre Längswände sind krummflächig, ihre Querwände eben.

Die ersteren bilden niemals weit gegen das Zellinnere vorgeschobene Buchten,

sondern stellen in der Regel kurz-zickzackige Gebilde dar (Fig. 12.a). Die Längswände überwiegen die Querwände weitaus

an Länge.

Die Zellen sub 3 (Fig. 12.b) unterscheiden sich von den zuletzt aufgeführten

dadurch wesentlich, daß ihre Seitenwände kürzer als ihre Querwände sind.

Die Zellen sub 4 und 5 unterscheiden sich von den

Zellen sub 3 und 4 durch das Verhältniß ihrer Länge

zu ihrer Breite. Sie sind bedeutend langstreckiger als diese und sind überhaupt

die längsten von allen der Maislische angehörigen Oberhautzellen; das Maximum

der von mir beobachteten Länge dieser Zellen beträgt 0,360mm.

Die an der Blatt-Unterseite liegenden Zellen, deren Länge die Breite weitaus

überwiegt (sub 6 und sub

8), haben tief ein- und ausgebuchtete Zellgrenzen, sie sind stark verdickt; ihre

Verdickungen sind sehr stark excentrisch, manchmal kugel-, manchmal keulenförmig

(Fig.

16 und 18). Die Zellen sub 8, die über den Leitbündeln liegen, sind viel

mehr in die Länge gestreckt als die über dem Parenchym liegenden (6). Die Länge

beider Kategorien von Zellen überschreitet nie die Länge von 0,18mm und die Breite von 0,126mm.

Die unter 7 und 9 angeführten Oberhautzellen sind die kleinsten die man an der

Maislische beobachten kann. Die letzteren haben manchmal nur eine Länge von

0,014mm. Vergleicht man diese Zahl

mit der oben angeführten, welche die Grenze jener Länge ausdrückt, welche die

größten Oberhautzellen der Maiskolbenblätter erreichen, so ergibt sich, daß sich die Längen

der Oberhautzellen in den extremsten Fällen zu einander verhalten wie 1 :

26.

Bei der Betrachtung des chemischen Verhaltens werde ich Gelegenheit haben zu

zeigen, daß die chemische Constitution dieser 9 Zellkategorien durchaus nicht

die gleiche ist. Soviel ergibt sich aber aus dem vorhin

Gesagten, daß die Oberhautzellen der Maislische eine auffallende Polymorphie

zeigen, wie sie wohl nur in wenigen Epidermoidalgeweben aufzufinden seyn

dürfte. Man ist dadurch in den Stand gesetzt, aus der Gestalt und Größe

einzelner Oberhautzellen mit Leichtigkeit anzugeben, aus welcher Region des

Blattes dieselben stammen, was für die nachfolgende technische Untersuchung

von hoher Wichtigkeit ist.

Noch sey erwähnt, daß die über den Längssträngen der

Gefäßbündel liegenden Oberhautzellen in ihrer Richtung mit jener des

Gefäßbündels ganz oder nahezu übereinstimmen, so zwar, daß die Längenachsen der

Oberhautzellen der Achse des Gefäßbündels und mithin auch jener des Blattes

parallel laufen. Die über den dünnen Quersträngen

liegenden Epidermiszellen werden in ihrer Richtung durch die Richtung der

ersteren gar nicht beeinflußt. Der Fall ist gar nicht selten, daß die

Oberhautzellen geradezu quer über den genannten Bündeln liegen.

Alle Oberhautzellen der Maislische besitzen eine feinstreifige Cuticula, welche

an den Zellen der oberen Blattfläche weitaus deutlicher als an jenen der

Blattunterseite hervortritt. Sowohl an der Ober- als Unterseite des Blattes

treten einzellige Haare auf (Fig. 12. c). Sie sind

stets conisch und schwanken in ihren Längen zwischen

0,0288 und 1,5 mm. Außer diesen meist

langen, conischen Haaren treten – aber stets nur an der Blattunterseite

– cylindrische, mehrzellige Haare auf, die aber nie die Länge von

0,135mm überschreiten (Fig. 13.

c).

Spaltöffnungen sind an der oberen und unteren Epidermis zu beobachten, an der

Oberseite jedoch nur spärlich. Ich habe oft Oberhautstücke dieser Blattseite,

die aus mehr als 60 Zellen zusammengesetzt waren, vor mir gehabt, zwischen

welchen nicht eine einzige Spaltöffnung zu bemerken war. An der unteren

Blattfläche kommen im Durchschnitte 3 Spaltöffnungen auf einen

Quadratmillimeter.

Die Membranen der Oberhautzellen und die Reste ihres Zellinhaltes zeigen folgende

Reactionen.

Durch Jodlösung werden die schon an sich grüngelblichen Membranen deutlich gelb

gefärbt. Auf Zusatz von Schwefelsäure nehmen sie eine schmutzig grünblaue

Farbe an, die an einzelnen Stellen mehr in's Blaue, an anderen mehr in's Grüne

geneigt ist.

Durch Ammoniak werden die Zellen schwefelgelb gefärbt. Diese Reaction in

Verbindung damit, daß Eisenchlorid einen feinkörnigen schmutziggrünen

Niederschlag oder eine solche Färbung in den Zellen hervorbringt, läßt

schließen, daß ein eisengrünender Gerbstoff in den Zellen sich vorfindet. Der

Sitz dieses Gerbstoffes ist vornehmlich der jüngere Theil der Zellmembran und

der anhaftende Protoplasmarest, wie man sich durch die Anwendung von

Eisenchlorid überzeugen kann.Vgl. botanische Zeitung 1862. Einige Beobachtungen über Gerbstoffe und

Farbstoffe in Blumenblättern, von Dr. Jul.

Wiesner.

Kupferoxydammoniak ruft in Folge der Anwesenheit des eisengrünenden Gerbstoffs

eine grüne Farbe hervor.

Durch Chromsäure erfolgt eine Isolirung der Oberhautzellen und schließlich eine

Auflösung der Membranen, welche von Außen nach Innen fortschreitet, so zwar, daß

gegen das Ende der Einwirkung die tertiäre Membran freigelegt wird (Fig. 17.

t). Eine auffallende Resistenz, der Chromsäure

gegenüber, zeigen die oben genannten kleinen, über Gefäßbündel und Parenchym an

der Blattunterseite liegenden Oberhautzellen, welche

noch mit scharf umschriebenen Grenzen im Reagens herumschwimmen, während die

benachbarten großen Epidermiszellen schon lange in demselben untergegangen sind.

Dieß in Verbindung mit der Thatsache, daß bei der Veraschung der Oberhaut diese

Zwergzellen mit scharfen Contouren zurückbleiben, während die Nachbarzellen

hierbei ganz zerstört wurden, zeigt, daß die ersteren auffallend reich an

Kieselsäure sind.

Die Zellen, welche den Typen 7 und 9 angehören, sind also weitaus kieselreicher

als ihre, in Bezug auf sie riesengroßen Nachbarzellen. Durch Anwendung von

Chromsäure habe ich mich überzeugt, daß die Verkieselung der Zwergzellen der

Blattunterseite schon in sehr frühen Altersstadien eintritt (Fig. 13 und 14. b),

und halte ich es für gar nicht unwahrscheinlich, daß die Verkieselung die

Größenzunahme der Zelle sistirt. Auch die Zwergzellen der Blattoberseite (Typus

3 und 5) scheinen mir kieselreicher als ihre Nachbarzellen zu seyn.

Mineralisches Chamäleon färbt die Zellmembranen hellbraun. Mußte das Reagens

durch die Cuticula hindurch zu den inneren Membrantheilen vordringen, so tritt

die Färbung erst sehr spät ein; die Cuticula scheint also in dem von

übermangansaurem Kali chemisch noch nicht veränderten Zustande für dieses

Reagens nicht durchdringlich zu seyn.

Der rothe Farbstoff der Epidermiszellen, welcher

einzelne Stellen der Blattunterseite Pfirsichblühroth färbt, tritt in den Zellen

nur stellenweise auf. Hier zeigt er sich an der Innenwand der Zelle oder, bei

flüchtiger Betrachtung, in Form von schmutzig roth-violetten Körnern. Eine

genauere Untersuchung zeigt, daß der Farbstoff im lebenden Zustande der Zelle

gelöst gewesen seyn mußte, indem durch Behandlung der Zellen mit Wasser sich der

Farbstoff auflöst, und seine carminroth gefärbte Lösung schließlich das ganze

Zellinnere erfüllt. Es stellt sich weiter heraus, daß der im getrockneten

Zustande in den Oberhautzellen auftretende Farbstoff von den Resten des

Protoplasmas und des Zellkernes absorbirt wurde und dieselben intensiv

färbte.

2. Parenchym.

Das Parenchym spielt in der Maislische, welche in ihren mittleren Partien oft nur

einen Querschnitt von 0,18mm, besitzt,

nur eine verhältnißmäßig untergeordnete Rolle. Uebrigens gibt es parenchymreiche

und parenchymarme Maislischen. Soviel ich gesehen habe, zeichnet sich die in der

k. k. Staatsdruckerei verarbeitete ungarische Lische durch Reichthum an

Parenchym, der italienischen Lische gegenüber, aus.

In den mittleren Blattregionen sieht man auf dem Querschnitte nur 2–4

Zellreihen, von den Oberhautzellen eingeschlossen, hintereinander liegen. An der

Basis des Blattes treten die Parenchymzellen noch am reichlichsten, bis 15

hintereinander gestellte Zellreihen bildend, auf. Die Form der Zellen ist meist

elliptisch, wohl auch polyedrisch, übrigens sehr variabel, wie die Größe. Ich

sah die Durchmesser der Parenchymzellen zwischen 0,018mm und 0,252mm schwanken. Sie sind sämmtlich

Porenzellen.

Stärke findet sich in den Parenchymzellen nur in unbedeutender Menge vor, und

zwar vornehmlich in den der Blattbasis nahe gelegenen parenchymreichen Regionen

der Lische. Hier finden sich in vielen Zellen kleine Stärkemengen vor. In der

Nähe der Gefäßbündel zeigen sich häufig einzelne Zellen oder kleine Zellgruppen,

die mit Stärkekörnchen beinahe erfüllt sind. Die Stärkekörner der Maislische

sind einfach und haben eine Größe von 0,0019–0,0068mm.

In diesen Zellen findet man nur unbedeutende Reste vom Protoplasma, die dann, mit

Ammoniak behandelt, in Folge Besitz von eisengrünendem Gerbstoff gelb werden.

Auch die jüngeren Membrantheile nehmen in Ammoniak eine gelbe Farbe an. –

Eine wässerige Jodlösung, die bereits längere Zeit gestanden und schon etwas

Jodwasserstoff enthält, färbt die Parenchymzellen schwach gelb; auf Zusatz von

Schwefelsäure werden

sie reinblau gefärbt, ein Zeichen daß ihre Membranen dem chemisch reinen

Zellstoff viel näher stehen als die benachbarten Epidermiszellen, welche mit Jod

und Schwefelsäure behandelt eine grünblaue, manchmal sogar schmutzig grüne Farbe

annehmen. – Weder durch Zuckerlösung und Schwefelsäure, noch durch

Salzsäure kann man die Reaction der Eiweißkörper in diesen Zellen hervorrufen.

– Durch Chromsäure werden die Parenchymzellen rasch isolirt, durch

mineralisches Chamäleon momentan hellbraun gefärbt.

3. Gefäßbündel.

Das Gefäßbündel der Maislische enthält Leitzellen, Gefäße und Bastzellen. In der

Vertheilung dieser histologischen Elemente unterscheiden sich die dicken

Längsstränge von den in der Regel nur 0,09mm im Querschnitte messenden Quersträngen. Erstere sind reich an

Bastzellen, arm an Gefäßen und Leitzellen. Das Umgekehrte zeigen die Querstränge, welche nur wenige, manchmal sogar nur

vereinzelte Bastzellen führen, und hauptsächlich aus schmalen Porenleitzellen

und Porengefäßen bestehen und fast durchgängig nur einen Durchmesser von

0,018mm besitzen.

Die dicken Längsstränge wenden den größeren Antheil

ihrer Körpermasse der Blattunterseite zu, was am deutlichsten der Querschnitt

zeigt. Derselbe läßt sich in seinem Umrisse am besten mit einem Hutpilze

vergleichen, welcher mit dem Strunke gegen die Blattoberseite, mit dem Hute

gegen die Unterseite des Blattes gewendet ist. Im Umkreise der Längsstränge

treten Bastzellen auf, welche gegen die obere Blattseite zu auf dünnwandiges

Parenchym stoßen, gegen die Blattunterseite hin häufig mit der Oberhaut in

Berührung stehen, wohl auch, und dieß besonders in den unteren Blattregionen,

mit langstreckigen verholzten Parenchymzellen überdeckt sind. Im Inneren des

nach oben gerichteten schmalen Gefäßbündelantheiles findet sich das Cambium vor,

umgeben von Porenleitzellen, Porengefäßen, Spiralleitzellen, Spiral-Netzgefäßen

und Bastzellen, welche letztere an der Zusammensetzung dieses Gefäßbündeltheiles

weniger Antheil nehmen. Porenleitzellen und Porengefäß-Elemente haben hier oft

nur eine Länge von 0,036mm und eine

Breite von 0,014mm. Von den Gefäßen

sind es auf dem Querschnitt 2 oder 3, meist Spiral- oder Ring-, seltener

Porengefäße, die an Weite die anderen Leitzellen und Gefäßelemente, ja selbst

die breitesten Bastzellen, in auffallender Weise überragen.

Die Bastzellen (Fig. 20, a. b) der Maislische haben meist conische, seltener

abgerundete oder gabelförmige oder geweihartige Ende und sind entweder nahezu geradlinig

contourirt oder mannichfach ein- und ausgebuchtet, sogar manchmal mit conischen

Seitenästen versehen. Die den Quersträngen angehörigen Bastzellen sind es

vornehmlich, die durch höchst wechselvoll gestaltete Zellgrenzen und oft

geweihartig gebildete Enden ausgezeichnet sind. Eine große Anzahl von Messungen

über die Länge dieser Bastzellen führte mich zu den Grenzwerthen 0,432mm und 5,616mm. Die Querdurchmesser dieser Zellen

sind in der Regel auffallend groß und schwanken zwischen 0,0103mm und 0,0828mm. Die Verdickung der Zellwand ist in

der Regel eine für Bastzellen nur mäßige zu nennen, indem die Dicke derselben

meist nur 1/10–1/3 des Zelldurchmessers beträgt. Nur selten kommt es an

den Bastzellen der Maislische vor, daß in Folge starker Verdickung das Lumen der

Zelle sich nur auf eine dunkle Linie reducirt. Die Bastzellen zeigen

spaltenförmige, spiralig verlaufende Poren (Fig. 20. t, t').

Die Reactionen der Gefäßbündelelemente bekunden nichts Auffälliges. Die

Zellstoffreaction der Wände ist mehr oder weniger verdeckt wegen des Auftretens

von Infiltrationsproducten, unter welchen der in allen Zellregionen der

Maislische auftretende Gerbstoff eine große Rolle spielt, indem bis auf das

Cambium alle Gefäßbündelelemente, besonders aber die Bastzellen, auf Zusatz von

Ammoniak eine intensiv gelbe Farbe annehmen und auch durch Eisenchlorid eine

schmutzig grüne Färbung der Membran hervorgerufen wird. Durch Chromsäure und

Kupferoxydammoniak kann man die tertiäre Membran der Bastzellen freilegen. Läßt

man diese nämlich einige Zeit in Chromsäurelösung liegen, bis sie farblos

geworden – im unveränderten Zustande zeigen sie eine grünlich-gelbe Farbe

– und fügt hierauf Kupferoxydammoniak zu, so kann man sehen, wie durch

die Wirkung dieses Reagens die Zellmembran nach Innen zu immer mehr und mehr

zerstört wird und schließlich die tertiäre Membran mit allen ihren Aussackungen,

welche in die Porencanäle eingelagert waren, bloßgelegt wird.

Auf ein näheres Eingehen in die histologischen Verhältnisse der Maislische muß

ich hier, so interessant dieselben auch sind, verzichten, um nicht die Grenzen

der vorliegenden Arbeit, in welcher es sich vornehmlich um eine technische Untersuchung der Maisfaserproducte

handelt, zu überschreiten.

II. Mikroskopische Untersuchung der

Maisfaserproducte.

Die im Nachfolgenden aufgeführten Maisfaserproducte erhielt ich durchgängig von Hrn.

Hofrath v. Auer, und kann an dieser Stelle nicht umhin

demselben hierfür meinen besten Dank auszusprechen, und erfülle ferner nur meine Pflicht, wenn ich hier

der Freundlichkeit und Zuvorkommenheit gedenke, mit welcher Hr. Hofrath v. Auer alle meine auf vorliegende Arbeit bezugnehmenden

Wünsche erfüllte.

1. J. Ch. Schäffer's Maispapiere aus dem 18. Jahrhundert.

Die Schäffer'schen Maispapiere sind rauh, von

mattbrauner Farbe und lassen sich in Bezug auf Qualität mit den besseren Sorten

unserer dünnen Packpapiere vergleichen. Die mir vorliegenden Proben sind

ungebleicht und ungeleimt, trotzdem kann man auf denselben, wenngleich wegen der

bedeutenden Rauhigkeit nur schwer, schreiben.

Diese Papiere enthalten Parenchym, Oberhautstücke, Bastzellen und Gefäße der

Maispflanze. Die Isolirung der Zellen ist eine höchst unvollkommene. Das

Parenchym führt zum großen Theile Chlorophyll. Die Oberhaut besteht aus schwach

wellenförmig begrenzten, rechteckigen Zellen von meist 0,108mm Länge, 0,036mm Breite und 0,0027mm Dicke der Seitenzellwände. Fast

jedes Oberhautstück führt Spaltöffnungen. Die Bastzellen sind in der Regel

schmäler als die in der Maislische vorkommenden, ihr Querdurchmesser beträgt

0,0108mm–0,0288mm; sie stammen aus den Gefäßbündeln

der Stengel und gewöhnlichen Blätter. Sie sind verhältnißmäßig stärker verdickt

als die Bastzellen der Lische, von denen sie sich auch noch dadurch

unterscheiden, daß sie nie wie diese eine scharfe spiralige Zeichnung besitzen.

Auch Lischen-Bastzellen finden sich, wenn auch selten, in den Schäffer'schen Maispapieren vor. Zwischen den

schmalen Bastzellen liegen Fragmente von enorm großen Poren-, Ring- und

Spiralgefäßen. Durch die schmalen, stark verdickten

Bastzellen, durch die Reste jener großen Gefäße, durch die Form und

Ausdehnung der Epidermiszellen, endlich durch den Besitz von Chlorophyll

führendem Parenchym unterscheiden sich diese aus dem ganzen Maisstroh

gemachten Producte gleich auf den ersten Anblick von den aus der Maislische

hervorgegangenen.

Außer Maisfaser enthalten Schäffer's Papiere noch

Schafwoll- und Leinenfasern. Die letzteren haben, besonders wegen der Größe des

Querschnittes und der Längsstreifung mit den Bastzellen des Maishalmes und

seiner Blätter eine große Aehnlichkeit, so daß manchmal die Entscheidung, ob

Leinen oder Mais vorliegt, mit Schwierigkeit verbunden ist. Die Leinenfasern der

mir vorliegenden Schäffer'schen Papiere sind aber

durchwegs gezwirnt gewesene Leinen-Bastzellen, welche, wie ich an einem anderen

Ort mittheilte,Österreichische botanische Zeitung, 1864, Nr. 3. so charakteristische Zerstörungserscheinungen aufweisen, daß sie dem

Beobachter nicht entgehen können; überdieß rühren auch viele dieser Leinenzellen

von gefärbten Hadern her, und unterscheiden sich so schon durch die Farbe vom

Maisbaste. So wurde ich in den Stand gesetzt, die Menge der fremden

Bestandtheile dieser Maispapiere (Leinen und Schafwolle) abzuschätzen. In den

mir vorliegenden Schäffer'schen Papieren beträgt die

Menge derselben etwa 1/6 des gesammten Volums. Die

ältesten der bis jetzt bekannt gewordenen Maispapiere sind deßhalb

entschieden gemischte Papiere.

2. M. Diamant's ungebleichtes

Halbzeug und Papier.

Die mir vorliegenden Diamant'schen Halbzeuge haben eine schmutzig braune Farbe und

enthalten, wie schon mit freiem Auge kenntlich ist, noch große Gewebs- und

Faserstücke. Die mikroskopische Untersuchung zeigt wie wenig durch die Bereitung

des Halbzeuges noch für die Isolirung der Zellen gethan wurde, indem mit

Ausnahme der in nicht unbedeutenden Mengen auseinander gelösten Bastzellen alle

anderen Gewebselemente noch in Gruppen vereinigt sind. Alle Zellgattungen,

welche wir bei Betrachtung der Schäffer'schen Papiere

kennen gelernt haben, die kleinen dünnen Oberhautzellen, die weiten Gefäße, die

schmalen aber stark verdickten Bastzellen, das chlorophyllführende Parenchym

sind auch hier wieder zu finden und beweisen, daß dieses Halbzeug aus dem ganzen

Maisstroh bereitet wurde. Die Elemente der Lische nehmen nur wenig Antheil an

der Zusammensetzung dieses Halbzeuges. Zwischen den Zellen und Zellgruppen

treten sehr häufig Pilzsporen, meist braune opake Zellen, ferner kleine nicht

weiter unterscheidbare Körnchen auf, die bei Befeuchtung mit Wasser in heftige

Molecularbewegung gerathen. Die Bast- und Oberhautzellen sind nicht selten mit

sehr kleinen Pilzsporen ganz und gar erfüllt. Durch Jod und Schwefelsäure werden

die Zellmembranen dieses Halbzeuges blaugrün, grün oder braun gefärbt, woraus

ersichtlich ist, wie wenig durch die Herstellung dieses Productes noch für die

Reinigung der Zellen geschehen ist, und welche große Aufgabe dem Proceß des

Bleichens vorbehalten ist.

Die mir von Hrn. Hofrath v. Auer zur Untersuchung

überlassenen Diamant'schen Papiere sind ordinäre Schreibpapiere von sehr ungleichartigem Gefüge,

indem über die ganze Oberfläche kleine Gewebsstückchen in Form von Schüppchen,

welche beim Bleichen nicht weiß wie die umgebenden Fasern geworden sind,

ausgestreut erscheinen. Das Papier ist in Folge einer bis aufs Aeußerste

getriebenen Bleichung, welche durch die höchst unvollkommenen Eigenschaften

des Halbzeuges nothwendig wurde, so brüchig geworden, daß es geradezu als

unbrauchbar zu bezeichnen ist. Eine mikroskopische Prüfung der mir vorliegenden

Proben belehrte mich, daß die Zellen bloß aus den histologischen Elementen der

Maispflanze zusammengesetzt sind: das Diamant'sche

Papier ist deßhalb das älteste von den bis jetzt

bekannten Papieren, welches aus reiner Maisfaser, ohne Hinzugabe anderer

Pflanzenfasern, angefertigt wurde.

Bei sorgsamer Untersuchung findet man alle histologischen Elemente des

Maisstrohes im Papier wieder: aber alle befinden sich in dem Zustande einer sehr

vorgeschrittenen Zerstörung. Die Parenchymzellen sind nur mit Mühe

herauszufinden. Wenn man bedenkt, wie reich das Halbzeug an Parenchym war, und

nun findet, daß im Papiere hiervon nur Spuren vorkommen, so erklärt sich hieraus

die überaus zerstörende Wirkung, welche die Bleiche auf die Papiermasse ausübte.

Von den histologischen Elementen sind die Bast- und Oberhautzellen noch am

wenigsten ruinirt. Die weitere mikroskopische Prüfung zeigt ferner, daß die Diamant'schen Papiere mit allen durch eine

schlechtgeleitete Fabrication hervorgerufenen Fehlern behaftet sind. Die

Bastzellen treten fast nur in Bruchstücken auf, welche außerdem stark zerklüftet

sind und meist nur eine Länge von 0,2–0,4mm besitzen: die

in Rede stehenden Producte sind deßhalb die kurzfaserigsten aller bekannten

Papiersorten. Die schlechte Behandlung der Halbzeuge, durch welche es

bedingt wird, daß eine reichliche Pilzvegetation in derselben auftritt, macht

sich auch noch im Papier bemerkbar, indem hierin zahlreiche Bastzellen

auftreten, deren Inneres ganz mit Pilzen erfüllt ist.

3. Auer's

Maisfaserproducte.

Die erste Verarbeitung der Maislische besteht in einer Behandlung derselben mit

einer verdünnten, erwärmten Sodalösung, wodurch eine partielle Auflockerung der

Gewebspartien des Blattes hervorgebracht wird, und hierauf eine Trennung in drei

Producte ausgeführt werden kann. Man erhält hierbei:

1) verspinnbare Längenfasern (Spinnfaser);

2) ein kurzfaseriges Product (Papierhalbzeug);

3) eine klebrige, plastische Masse (Nahrungsstoff, Mehlteig).

In der k. k. Staatsdruckerei, woselbst ich den Proceß der Abscheidung dieser drei

Producte im Kleinen zu beobachten Gelegenheit hatte, wurde der von den

Längsfasern durch Handarbeit abgeschiedene Rest auf Siebe gebracht und daselbst

mit Wasser gewaschen. Diejenige Zellenmasse welche das dritte Product

constituirt, geht durch das Sieb durch, das Papierhalbzeug bleibt auf demselben

zurück. Die quantitative Zusammensetzung dieser beiden Producte hängt von der

Dauer der Waschung ab. Man kann auf mikroskopischem Wege leicht nachweisen, ob

ein Maispapier aus einem sorgfältig oder nur flüchtig gewaschenen

Papierhalbzeuge angefertigt wurde.

a. Spinnfaser.

Was vorerst das von Auer mit dem Namen

„Längenfasern“

belegte, zu Gespinnsten verwendbare Product betrifft, so besteht dasselbe

aus Resten der Längsstränge der Gefäßbündel; zwischen und über denselben

liegen noch Parenchym- und Oberhautreste, von welchen aber die ersteren bei

der Verspinnung großentheils abfallen. Untersucht man

Längs- und Querschnitte dieser Gespinnstfasern, so erkennt man, daß sie

vornehmlich aus dem bastreichen gegen die Blattunterseite gerichteten

Gefäßbündelantheil bestehen und daß bei ihrer Abscheidung eine

durch das Cambium gehende, parallel der Blattfläche gelegene Spaltung des

Gefäßbündels eingetreten ist, wobei der gefäßreiche, gegen die

Blattoberseite gekehrte Gefäßbündelantheil mit dem größten Theil des

Parenchyms, der Oberhaut und der feinen Querstränge sich abgetrennt hat.

Je sorgsamer die Abscheidung der Gespinnstfaser vorgenommen wurde, desto

besser gelingt die Abtrennung des bastreichen Gefäßbündelantheiles. Es

versteht sich aber von selbst, daß eine vollständige Spaltung der

Gefäßbündel bei der Fabrication im Großen nicht erreicht werden kann. Auch

ist zu erwähnen, daß es ebenso wenig gelingt die Oberhaut völlig von dem

Gefäßbündelrest abzutrennen. Nie trennt sie sich als solche vom Gefäßbündel

ab; entweder bleibt sie fest an demselben haften und ist dann in den

Gespinnsten nachweisbar, oder sie trennt sich mit den unter ihr liegenden

Gefäßbündelelementen gleichzeitig ab und geht in das Papierhalbzeug über. In

je geringerer Menge die spröden Gefäße und Oberhautzellen in den

Maisfasergeweben vorkommen, desto besser sind letztere.

Die chemischen Reactionen, welche die histologischen Elemente der Spinnfaser

im ungebleichten Zustande zeigen, sind dieselben welche wir unten bei der

Betrachtung des Papierhalbzeuges kennen lernen werden, eines Stoffes, der

alle Bestandtheile der Spinnfaser, nur in anderen Mengen wie diese,

enthält.

b. Papierhalbzeug.

Dieses stellt im ungebleichten Zustande eine gelblich gefärbte

zusammenhängende Masse dar, die hauptsächlich aus kleinen Fäserchen besteht,

zwischen

welchen auch lange, dünne oder dicke Gefäßbündelreste eingestreut sind. Das

gebleichte Halbzeug ist feinfaseriger als das ungebleichte und zeigt eine

reinweiße Farbe.

Das Halbzeug enthält alle histologischen Elemente der Maislische. Es ist

reich an Bastzellen, Leitzellen und Gefäßfragmenten, reich an Oberhautzellen

der Blattunterseite, arm an Oberhautzellen der Blattoberseite und enthält

nur Spuren von Parenchym und Haaren.

Aus dieser Zusammensetzung ergibt sich, daß der

Papierstoff hauptsächlich aus Gefäßbündelresten und aus der unteren

Epidermis besteht.

Die Anwesenheit der Epidermiszellen der Blattunterseite wird erstens bedingt

durch die große Innigkeit, mit welcher die zahnradartig ineinander

greifenden Zellen aneinander haften und Stücke bilden, welche nur schwer

durch die Sieblöcher durchgehen; zweitens durch den Umstand, daß die, über

den Längssträngen gelegenen Epidermiszellen sich, wie wir oben gesehen, mit

langstreckigen Gefäßbündelelementen ablösen, und mithin ebenfalls auf dem

Siebe zurückbleiben müssen.

Die obere Epidermis geht in desto reichlicherem Maaße in den

„Nahrungsstoff“ über, je sorgsamer die Waschung des

Halbzeuges vorgenommen wird.

Der Reichthum des Halbzeugs an Bastzellen thut dar, daß die Vorstellung,

welche man sich von der Antheilnahme der die Maislische zusammensetzenden

Gewebe an den Maisfaserproducten machte, eine irige war. Man dachte nämlich,

daß die kurzen, quer durch das Blatt laufenden Stränge, die, wie ich oben

zeigte, nur sehr arm an Bast sind, die Papiermasse bilden.Man vergl.: Die Vollendung der Maisfaserfabrication, von Hofrath v.

Auer. Wien 1864. Einen viel größeren Antheil an der Bildung des Halbzeuges nehmen die

keineswegs bastarmen dünnen Obertheile der Längsstränge und wohl auch der

unterste Theil derselben, welcher, mit langstreckigen, buchtigen

Oberhautzellen überdeckt, in das zweite Product eintritt.

Die Oberhautzellen liegen im Halbzeuge theils

vereinzelt, theils in Gruppen, welche eine Größe bis zu vier

Quadratmillimeter besitzen; im letzteren Falle schließen diese

Oberhautstücke noch wohl erhaltene Spaltöffnungen ein. Diese Zellen haben im

ungebleichten Halbzeug eine deutliche

gelbliche Färbung. Durch Jod und Schwefelsäure werden sie grünlich blau,

durch Ammoniak schwach gelb, durch übermangensaures Kali lichtbraun gefärbt.

Die Bastzellen sind sehr gut erhalten und zum großen Theile isolirt. Hier

und dort sind sie noch mit Oberhautzellen überdeckt. Auch sind sie

manchmal an langstreckige Parenchymzellen geheftet, die dann mit

Oberhautzellen überkleidet sind. Die Bastzellen besitzen ebenfalls noch eine

erkennbare gelbliche Färbung, und zeigen noch nicht die Reactionen des

reinen Zellstoffes. Die vornehmlich aus den Quersträngen stammenden Porenleitzellen sind im gut erhaltenen Zustande

anzutreffen. Die Gefäße hingegen finden sich nur

in Bruchstücken vor. Von den Gefäßwänden abgetrennte Ringe und Spiralen sind

im Halbzeuge keineswegs selten. Durch Jod und Schwefelsäure werden die Wände

der Leitzellen und Gefäße des ungebleichten Halbzeuges noch grünblau

gefärbt. – Noch bleibt zu erwähnen übrig, daß zwischen den Zellen und

Zellgruppen des Halbzeuges sich noch eine körnige, aus dem Zellinneren

herstammende Masse vorfindet, die durch Jod hellbraun wird und keine oder

nur eine schwache Molecularbewegung zeigt. Spurenweise treten im

ungebleichten Halbzeuge auch braune Pilzsporen auf, die etwa im Durchmesser

0,0047mm messen und deutliche

Zellkerne führen.

Das gebleichte Halbzeug enthält alle Theile, die

im ungebleichten vorkommen, nur ist die Isolirung der Zellen eine viel

vollkommenere, indem durch den Bleichproceß ein großer Theil der noch

wirksamen Intercellularsubstanz entfernt wurde. Die Zellen dieses

gebleichten Zeuges haben durch den Bleichproceß so gut wie gar keine

mechanische Aenderung erfahren. Sie besitzen sämmtlich eine rein weiße, nur

hier und da in's Gelbliche geneigte Farbe, und werden durch Jod und

Schwefelsäure rein blau. Ammoniak ruft in ihnen keine gelbe Farbe mehr

hervor. In übermangansaurem Kali nehmen die Zellmembranen die Farbe dieses

Reagens an und erst nach langer Einwirkung neigt sich ihre Farbe in's

Lichtbraune; ein Zeichen, daß hier alle Zellen in reine oder nahebei reine

Cellulose bereits umgewandelt sind. Die feinkörnige Masse, welche im

ungebleichten Halbzeug auftritt, kommt auch hier noch vor und wird durch

Jodlösung sogleich gebräunt.

Ueber die aus dem Halbzeug angefertigten Papiere

werde ich nur einige allgemeine Bemerkungen hier anführen, indem ein

Eingehen in alle Details der technischen Prüfung dem Zwecke dieser

Abhandlung nicht entspräche. Uebrigens dürften die vorstehenden Resultate

der histologischen Untersuchung Alles in sich einschließen, worauf es bei

der Prüfung der Maispapiere auf ihre Faser ankommt.

1) Unter den von der Aerarialfabrik erzeugten Papieren findet man solche,

welche bloß aus Maisfaser bestehen, andere, welche noch Leinen-, Baumwollen-

und Hanffaser enthalten.

Die Pergament- und viele Pauspapiere enthalten bloß Maisfaser, die Druckpapiere

vorwiegend Maisfaser, außerdem aber gewöhnlich noch ein Gemenge von viel

Leinen und wenig Baumwolle. Auch in einigen Pauspapieren fand ich eine

geringe Menge von Leinenfasern. Die Cigarettenpapiere bestehen aus Mais- und

Hanffaser.

2) Aus der Menge der Prosenchymzellen, gegenüber den Oberhaut- und

Parenchymzellen, und aus der relativen Menge der Bastzellen, gegenüber den

Leitzellen und Gefäßen, kann man durch das Mikroskop entscheiden, ob das

Halbzeug oder die Spinnfaser allein, oder ob beide gleichzeitig zur

Erzeugung einer vorliegenden Papiersorte genommen wurden. Bei einer aus dem

zweiten Producte angefertigten Waare läßt sich der Grad der Sorgfalt, mit

welcher die Auswaschung besorgt wurde, auf mikroskopischem Wege leicht

erkennen. Mangel an Parenchymzellen und Haaren, Armuth an Oberhautzellen der

oberen Blattfläche und an Gefäßfragmenten zeigen die Güte einer aus dem

kurzfaserigen zweiten Producte hergestellten Papiersorte an.

3) Die Oberhaut- und Bastzellen sind im gut erhaltenen Zustande im Papiere

anzutreffen, viele von ihnen sind weder der Länge noch der Quere nach

beschädigt. Durch den Besitz solcher unveränderter Zellen unterscheiden sich

die Maispapiere in vortheilhaftester Weise von allen Lumpenpapieren.

4) Für alle Maispapiere ist es höchst charakteristisch, daß glänzende, bei

der gebleichten Waare rein weiße Schüppchen über ihre Oberfläche ausgestreut

sind. Diese rühren von kleinen Zellgruppen, meist von Oberhaut- und

Gefäßbündelstücken her.

5) An allen Maispapieren zeigen sich schwarze Pünktchen von verschiedener

Ausdehnung. Die größten derselben messen 0,5mm. An den ungebleichten

Maispapieren treten die Pünktchen oft in großer Menge auf. Betrachtet man

diese Körper im querdurchschnittenen Papiere, so findet man, daß dieselben

selten auf der Oberfläche, sondern meist im Inneren des Papieres liegen und

eine linsenförmige Begrenzung haben. Diese mit freiem

Auge schwarz aussehenden Körper sind Pilzcolonien, welche aus braunen

opaken Sporen und ebensolchen Hyphen und Mycelien bestehen. Diese

Pilzgruppen liegen entweder frei in der Papiermasse oder sie sind von Resten

der Gefäße und der Oberhautzellen umschlossen. Sporen und Mycelien

erscheinen in manchen Papieren im gut erhaltenen Zustande; ob man sie noch

zur Weiterentwickelung bringen kann, konnte ich bis jetzt nicht feststellen.

Gewiß ist es, daß diese Pilzcolonien sehr häufig in so ausgetrocknetem

Zustande im Papiere liegen, daß sich die Masse durch Druck mittelst des

Deckgläschens in ein Pulver zerreiben läßt, welches, mit freiem Auge

gesehen, eine braune oder ziegelrothe Farbe besitzt.

Durch diese an Maispapieren gemachte Beobachtung angeregt, habe ich auch die

an vielen anderen Papieren sich vorfindenden schwarzen Pünktchen

mikroskopisch geprüft und mich überzeugt, daß auch diese aus Pilzen

bestehen.

c. Nahrungsstoff.

Dieses bei der Maisfasergewinnung sich abscheidende Product besitzt im

frischen Zustande eine matt graubraune Farbe, ist plastisch und stark

klebrig. Es besteht der Hauptmasse nach aus dem Parenchym, der oberen

Epidermis und den Haaren der Maislische, enthält aber außerdem noch Zellen

der unteren Epidermis, Leitzellen, Gefäßfragmente und Bastzellen.

Durch Jodtinctur kann man in diesem Körper nur Spuren von Stärke entdecken.

Einzelne kleine Partien im Inneren der Parenchymzellen färben sich durch Jod

braun. Weder durch Salzsäure noch durch Zuckerlösung und Schwefelsäure

gelingt es die Reaction der Proteinkörper hervorzurufen. Durch Jod und

Schwefelsäure färben sich alle Zellen intensiv blau: es ist deßhalb gar keinem Zweifel unterworfen, daß die Hauptmasse

dieses sogenannten Nahrungsstoffes aus Cellulose besteht und mithin der

Werth dieses Körpers als Nahrungsmittel ein höchst untergeordneter

ist.

––––––––––

Die angeführten Beobachtungen werden wohl genügen, um den Antheil kennen zu

lernen, den die verschiedenen Gewebe der Maislische an der Zusammensetzung

der einzelnen Producte nehmen, es dürfte aber ferner aus denselben erhellen,

worin der Werth der Maislische liegt.

Der Werth der Maislische besteht erstens darin, daß sie sehr reich an

Prosenchym, besonders an Bastzellen ist, und zweitens, daß dieselbe einen

Bau besitzt, welcher eine Abscheidung der Fasern von dem umgebenden Gewebe

im Großen ermöglicht. Der Bau des Gefäßbündels selbst ist so beschaffen, daß

eine Trennung in ein langfaseriges Product (breite Unterseite der

Längsstränge) und in ein kurzfaseriges (die schmalen Oberseiten der

Längsstränge und sämmtliche Querstränge enthaltend) mit Leichtigkeit

durchführbar ist.

Die Bastzellen der Maislische haben wegen ihrer großen Weite und der

verhältnißmäßig schwachen Verdickung lange nicht jene Festigkeit, durch

welche die Bastzellen des Leines, des Hanfes u.s.w. so ausgezeichnet sind;

die Maisfasergewebe werden deßhalb stets nur einen untergeordneten Platz einnehmen.

Dafür liefert die Maisfaser treffliches Papier, weil sie in beinahe noch

unverletztem Zustande an der Zusammensetzung dieses Productes Antheil nimmt,

während die von Hadern stammenden Gewebefasern schon stark angegriffen und

benachtheiligt sind.

Der Bau der Bastzelle des gewöhnlichen Maisstrohes lehrt, daß dieselbe eine

weitaus größere Festigkeit besitzt als jene der Maislische. Erstere würde

entschieden bessere Gewebe liefern als der Lischen-Bast. Hier ist es aber

wieder die mit großen Hindernissen verbundene Abtrennung der Bastzellen von

den übrigen Gewebetheilen, welche die Verwerthung des Maisstrohes zu Papier

und Geweben bisher unmöglich gemacht hat. Vornehmlich an diesem Hinderniß

scheiterten Diamant's Versuche.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 12.

Junge Oberhautzellen der oberen Blattfläche vom Kolbenblatte der Maispflanze.

– a lange, b kurze

Zellen; z, z Zellkerne. – c kegelförmiges Haar; es zeigt in diesem Entwickelungsstadium

ausgezeichnete Protoplasmaströmung.

Fig. 13.

Oberhautfragment von der unteren Blattfläche der Maislische, über Parenchym gelegen.

– a lange Zellen; b

kurze, verkieselte Zellen. – c mehrzelliges

cylindrisches Haar. – d Spaltöffnung. –

z, z Zellkerne.

Fig. 14.

Jugendliche Oberhautzellen von der Unterseite der Maislische, über dem Gefäßbündel

gelegen. – a lange Zellen, b verkieselte Zwergzellen. – 2,2 Kerne der Zellen a: z', z' Kerne der Zellen b.

Fig. 15.

Oberhautfragment der oberen Blattfläche des Maiskolbenblattes. – c Basis des kegelförmigen Haares. – t Spaltenförmige Poren in der oberen Zellwand.

Fig. 16.

Vollständig ausgebildete Oberhautzelle von der Unterseite der Maislische, über

Parenchym gelegen, durch Chromsäure isolirt. a Poren in

der oberen Zellwand; b excentrische Verdickungen mit

stellenweise deutlichen Schichten.

Fig. 17.

Oberhautfragment von der Unterseite der Maislische nach mehrstündigem Liegen in

Chromsäure, t die in Auflösung begriffenen tertiären

Membranen der langen Zellen; a verkieselte Zwergzellen,

die durch die Chromsäure nicht angegriffen werden und erst in Flußsäure sich lösen.

An der Zwergzelle t' zeigt die obere Wand eine Pore.

Fig. 18.

Oberhautzelle der unteren Blattseite, über dem Gefäßbündel gelegen. – a und b wie Fig. 16.

Fig. 19.

Oberhautfragment vom häutigen Rande der Maislische. Die Seitenzellwände sind eben

oder schwach wellenförmig, die Querwände häufig gebuchtet (m,

n).

Fig. 20. a Fragment einer stark-, b

einer schwachverdickten Bastzelle aus dem Gefäßbündel der Maislische; m, m, n, n, Ansicht der Zellwand; t, t'' spaltenförmige Tüpfel. A verkieselte

Zwergzellen aus der Oberhaut der unteren Blattfläche, die fest an den Bastzellen

haften.

Fig. 21.

Verkieselte Oberhautzellen der Blattunterseite, welche nach der Veraschung des

Gewebes zurückbleiben. – a stärker durchgeglüht

als b. – Die Innenwände beider Zellen sind bloß

verkohlt.

Tafeln