| Titel: | Die Sohlen-Nähmaschine des Amerikaners Blacke, beschrieben von Anton v. Gasteiger. |

| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. LXXXV., S. 349 |

| Download: | XML |

LXXXV.

Die Sohlen-Nähmaschine des Amerikaners Blacke, beschrieben von Anton v. Gasteiger.

Aus den Verhandlungen und Mittheilungen des

nieder-österreichischen Gewerbevereins, 1864 S. 578.

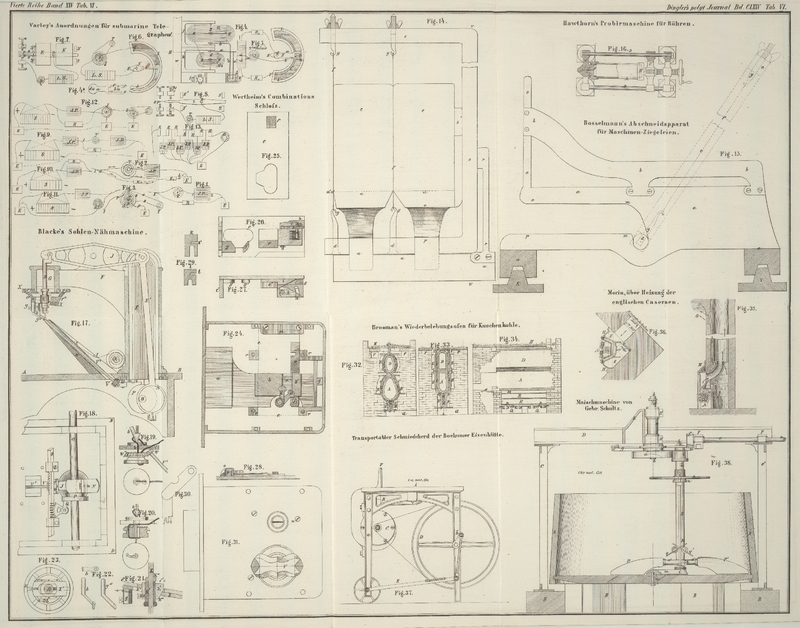

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Blacke's Sohlen-Nähmaschine.

Diese in neuester Zeit erfundene Maschine hatte in Amerika bereits den Weg in die

größten Fabriken gefunden, als sie in der letzten Londoner Weltausstellung auch auf

den maschinenfreundlichen Boden Albions verpflanzt wurde.

Nicht nur die amerikanische, sondern auch die englische und französische Armee sollen

bereits auf Maschinenstiefeln wandeln.

Die Maschine liefert, wie eine Drehbank vom Arbeiter getreten, 150 Paar Schuhe oder

Stiefel (d.h. so viele an's Oberleder genähte Sohlen) im Tage. Das Schwungrad

befindet sich oben an der Hauptwelle O (Fig. 17), ist auch, wie

es die Kraft der Maschine erheischt, groß und bei 50 Pfund schwer. Da es die Kurbel

trägt und durch die Verbindungsstange dem Tritte die Bewegung dankt, ist von selbst

klar, daß die Zahl der Umdrehungen, oder was bei dieser Maschine in Eines

zusammenfällt, die Zahl der Stiche per Minute

gleichkommt der Zahl der Bewegungen des Trittes. Die Maschine macht bei jedem Tritte

einen Stich, nicht mehrere wie leichte Maschinen, weil sie viel Kraft braucht.

Ich spreche zuerst von der Stichgattung, seiner Bildung und Eigenthümlichkeit,

hernach vom Baue der Maschine. Es ist der einfache Kettenstich, gebildet mittelst

einer Häkelnadel. Diese ist zur Ledernäherei ganz geeignet, denn hierbei treten

jene Uebelstände nicht so sehr ein, die ihre Anwendbarkeit bei gewobenen Stoffen

bedenklich und unrathsam machen. Beim Leder hängt sich die Häkelnadel im Rückgange

nicht ein, während sie bei Geweben gar leicht sich an diesen einhakt und entweder

den Stoff verletzt oder selbst in Gefahr gebracht wird, daß das Häkchen bricht.

Würde man z.B. wattirte Stoffe mit Häkelnadeln nähen, so würde die Baumwolle fast

bei jedem Stich vom Häkchen durch den Stoff emporgezerrt und so die Naht unschön

gemacht werden.

Es frägt sich nun, wie ist bei dieser Häkelstich-Maschine gesorgt, daß die Nadel

zuverläßlich bei jedem Stich den Faden fängt.

Wenn das Häkchen der Nadel stets nach derselben Seite gekehrt ist, so läßt sich diese

Aufgabe leicht lösen, man braucht nur zu sorgen, daß der Faden sich stets in einem

nicht zu stumpfen Winkel in das offene Oehr legt. Die Nadel könnte stets in gleicher

Richtung (beim Nähen einer Linie, wie die einer Sohlen-Peripherie) nur dann bleiben,

wenn die Sohle nach allen Seiten drehbar wäre. Nun aber ist die Sohle, wenn man sie

an's Oberleder nähen will, z.B. bei der Wendung bei den Zehen nicht mehr so drehbar,

wie die Naht es verlangt, im Gegentheile, es verhindert der feste Arm H, auf dem die Sohle (wie der Nähstoff auf der

Plattform) aufliegt, eine vollkommene Drehung, daher muß die

Nadel sich drehen.

Der Umstand nun, daß die Nadel sich drehen muß, und daher ihr Häkchen nicht stets

derselben Seite zukehren kann, brachte den Erfinder auf den Gedanken, für ein

sicheres Fangen des Fadens durch die Nadel dadurch zu sorgen, daß er den Faden,

sobald die Nadel ganz unten ist, um die Nadel herumwickelt. So muß er in's Häkchen

hineingleiten, stehe dieses hingekehrt wo es wolle.

Denkt man sich in der Plattform ein Scheibchen so angebracht, daß die Nadel durch

eine centrale Oeffnung desselben hinabfährt, während durch eine excentrische

Oeffnung des Scheibchens der Faden hinabläuft, so sieht man, daß beim Drehen des

Scheibchens der Fäden sich um die Nadel wickelt. Dieß ist die Grund-Idee der

Fadenführung, welche sich da findet, wo sonst (unter der Plattform) die

Schlingenversicherung ist. (Siehe Fig. 20.)

Eine Schlingenversicherungs-Vorrichtung ist die Nadel selbst. Diese zieht nämlich im

Häkchen den Faden, d.h. eine Schlinge desselben, durch das Leder empor und um sie

bleibt die alte Schlinge gelegt, bis die neue durch die letztere gezogen seyn wird.

Ein Arm b (Fig. 19), der sich knapp

an der Nadel ganz nahe an's Leder oben legt, verhindert, daß die Nadel die Schlinge

verläßt, ehe sie sich nach Vollendung des folgenden Stiches aus dem Leder zurückzieht, um den

nächsten Stich zu machen, d.h. ehe sie die Schlinge durch die frühere gezogen

hat.

Wir haben sohin schon einige Hauptverschiedenheiten dieser von allen anderen

Nähmaschinen gesehen, namentlich in der Schlingenversicherung, welch letztere hier

eigentlich ober dem Nähstoff, nicht wie bei den anderen

Nähmaschinen unterhalb des Stoffes und der Plattform eintritt, während der Faden

nicht wie bei allen anderen Nähmaschinen von oben,

sondern von unten geliefert wird. Uebrigens ist auch das

eigenthümlich, daß der Drücker nicht fortwährend wirksam ist. Der Schalter g (Fig. 22), welcher seine

Stelle vertreten soll, bleibt nämlich nicht stets auf der Sohle, vielmehr erhebt er

sich etwas, wenn die Nadel nicht im Leder steckt. Der passende Moment zum Wenden des

Schuhes tritt jedoch erst ein, wenn die Nadel in das Leder getreten ist und dadurch

gleichsam als Drechachse dient.

Der Gattung nach ist hier allerdings der Kettenstich; allein da der Faden sehr dick

und gewichst ist, schlüpft selbst bei sehr großer Spannung nicht eine Schlinge aus

der anderen, zumal das starke Leder nicht die Nachgiebigkeit der Faserstoffe hat,

welche ein Durchschlüpfen des Fadens leicht gestattet, während auch der Faden, wo er

doppelt liegt, um so schwerer die Löcher des Leders passirt, weil die Häkelnadel

selbe möglichst klein gestochen hat.

Ehe genäht wird, macht man ferner an der Nahtstelle einen tiefen, schrägen Schnitt.

Nach dem Nähen wird dieser Lederflügel auf die Naht gedrückt, so daß er selbe ganz

verdeckt und darauf festliegt. Sollte eine Schlinge aus der andern schlüpfen, so

müßte sie, um das thun zu können, die steife Lederdecke

emporheben, das aber ist nahezu unmöglich.

Aus den eben erwähnten Umständen zusammengenommen, mag man das Resultat ziehen, daß,

wo selbe eintreten, bei der Sohlenmaschine der Kettenstich seine böse Eigenschaft,

leicht trennbar zu seyn, verloren hat. Die Elasticität des Kettenstiches ist es

überdieß, die ihn selbst den Steppstichen vorzieht. Der Umstand, daß eine

eigentliche Schlingenversicherungs-Vorrichtung in dem schmalen Ersatz der Plattform

kaum sich anbringen ließe, rechtfertigt das nach oben Gekehrtseyn der Schlingen um

so mehr, als dabei nicht nur eine wulstige Naht im Stiefel innen vermieden, sondern

zugleich durch die Lederdecke das Auslösen der Schlinge erschwert werden konnte.

Der Bau der Maschine ist wesentlich folgender:

Von einem Kästchen aus Gußeisen A, B, C, D (Fig. 17 und

18)

erhebt sich eine verticale Säule E hoch empor, die oben

einen gegen den Arbeiter zu laufenden langen Arm F

trägt, welcher sich in einen kurzen Cylinder G verläuft. Gegen

letzteren zu, bis ziemlich nahe an ihn, läuft noch vom Sockel der Säule in einem

Winkel von circa 45° ein conischer Arm, die

Auflage H.

Der Rückseite des Kästchens entlang, gelagert in den Seitentheilen, befindet sich die

Hauptwelle O, an welcher außen rechts das Schwungrad

angebracht ist. Von einem Kurbelzapfen des letzteren läuft die Treibstange zum

Tritte unter den Tisch hinab.

Auf der Hauptspindel befindet sich:

1) Ein Excenter

N; der ihn umschließende Ring entsendet eine Stange N' durch die hohle Hauptsäule empor, wo sie oben

mittelst Gelenk mit dem auf der Mitte des großen Armes gelagerten Nadelhebel J in Verbindung ist, welcher mit seinem anderen Ende die

Nadelstange K, resp. die Nadel, auf- und abbewegt.

2) Eine Nuthscheibe

P; diese ist an dem Excenter verstellbar mittelst

Schrauben befestigt. Sie hat zu diesem Zwecke Schlitze, und die in letzteren

steckenden Schraubenhälse verhindern sohin nicht, daß die Nuthscheibe so gerückt

werden kann, wie es eben die Schlitze gestatten und der Mechanismus erheischt.

Von der Nuthscheibe wird vermittelst eines eingreifenden Stiftes ein Hebel Q bewegt, dessen zweiter Arm eine schuberartig an den

Obertheil des Kästchens sich anschmiegende Zahnstange S

hin- und herzieht. Die Zähne derselben sind schief gestellt, so daß sie entsprechend

in ein Getriebe V eingreifen, welches an einer langen

Spindel V' steckt, die durch den schiefen Eisenarm H hinauf bis an seine Spitze reicht. Hier endet die

Spindel in ein conisches Rädchen W, in welches die

Verzahnung eines horizontalen conischen Rädchens W''

eingreift. (Fig.

20.)

Letzteres hat die Führung an der Peripherie; es hat an Stelle der Achse ein Loch,

welches groß genug ist um der Nadel mit dem Faden bequemen Durchgang zu gestatten.

Das Rädchen hat ein zweites Loch, durch das der Faden von unten nach oben geht. Bei

jedesmaliger Umdrehung der Hauptspindel macht das Rädchen reciproke Kreisbewegungen,

den Faden um die Nadel oberhalb des Hakens wickelnd. Das Quantum der Bewegung läßt

sich durch Einstellung der Nuthscheibe reguliren. An dem Cylinder G ist ein Schalter-Stellrad x unten fest. (Vergl. Fig. 17 und 21.)

Die Nadelstange ist es übrigens, welche den Schalter-Mechanismus in Bewegung setzt.

Sie trägt nämlich (Fig. 21) einen Ansatz k'', an den sich der

hohle Cylinder k' leicht drehbar oben anlegt, während

ihn der Ring k''' an dem Herabfallen hindert. Auf ihm

ist verstellbar ein starker Stahlring λ (Fig. 21) mit

Schrauben befestigt und je nach längerem oder kürzerem Stich tiefer oder höher anzubringen. Der

Ring hat eine Nase von keilförmiger Gestalt λ'

(Fig.

21). An der unteren Fläche des eben erwähnten Schalter-Stellrades ist eine

schiefe Bahn e'', f'' angebracht, in welcher

supportartig ein Schuber x' (Fig. 23) sich auf- und

abbewegt. Dieser hat mitten einen Schlitz so groß, daß in ihm Nadelstange mit Ring

und Keil spielen kann. Eine Kautschukfeder (durch bezeichnet) zieht den

Schuber stets so, daß die Kante seines Schlitzes die schiefe Fläche des Keiles λ' berührt.

Senkt sich die Nadelstange, so wird dadurch der Schuber bewegt, und zwar so, daß ein

an dem höher gestellten Ende angebrachter hohler verticaler Arm (in Fig. 23 weggelassen, in

Fig. 17

durch g bezeichnet) schwach abwärts und zugleich in der

Richtung gegen die Nadel zu sich senkt. Nun sieht man deutlich, daß die Größe der

Bewegung von g bei jeder Senkung des Nadelarmes von der

höheren oder tieferen Stellung des Stahlringkeiles abhängt.

An diesem verticalen Arm steckt innen und ist höher oder tiefer stellbar der Schalterstahl

g'' mittelst Schraube befestigt. Dieser, in stumpfem

Winkel gebogen, ragt nahe zur Nadel hin und seine Spitze, ähnlich einem Flachstichel

der Graveure, Fig.

22, jedoch nicht schneidig, muß so hoch vom Arm (der Plattform) gestellt

seyn, daß er beim höchsten Stand des Schubers eben noch in der an der

Sohlen-Peripherie aufgeschnittenen Rinne Führung hat, während man den Schuh

entsprechend zu lenken im Stande ist. Beim Senken der Nadel wird der

Schalterstahl:

1) den Schuh um die Stichlänge vorwärts rücken;

2) während die nach dem Keil obenbei befindliche verticale

Fläche der Nase mit dem Schuber in Berührung ist, den Schuh auf der Plattform

festhalten.

Man sieht nun klar, daß eigentlich kein fortwährender Drücker vorhanden ist, daß der

Schalter dieser Nähmaschine auch den Drücker ersetzt, während doch der Nachtheil

eines fortwährenden, die Lenkung beeinträchtigenden Schaltungs-Eingriffes vermieden

ist.

Weil der Stiefel sich nicht in jeder Richtung auf dem Arme (der Plattform) dirigiren

lassen kann, ist die Einrichtung getroffen, daß durch Umdrehen des

Schalterstellrades x (Fig. 23) die Richtung der

Naht sich verändern läßt, d.h. daß man den Stoff (die Sohle) bewegt, indem man

nämlich mittelst des Stellrades den Schaltstahl gegen sich zu, von sich fort u. dgl.

stellt.

Der Faden besteht aus sechs- bis achtfachem gedrehtem Hanfgarn und ist mit Pech

eingerieben. Damit sich um so besser nähen lasse, wird manchmal der Arm, durch den

er hinaufläuft (in einem obenbei an ihm angebrachten Schlitz gegen Ausgleiten durch eingesteckte

Querstifte 1 u. 2 in Fig. 17 geschützt),

mittelst der Flamme einer untergestellten Weingeistlampe erwärmt, so daß das Pech

weicher bleibt und den Faden vor Auffasern beim Nähen besser sichert. Er befindet

sich auf einer Spule K am Fuße des Armes und läuft nur

ganz oben rechts am Arme über einen Stift an letzterem, um einige Reibung zu

erhalten, ehe er in das excentrische Loch des Rades W''

gelangt. Nun haben wir einen dieser Maschine eigenthümlichen Theil zu beschreiben,

der dazu dient, ein Ausschlüpfen der Schlinge zu verhindern, ehe die folgende durch

sie gebracht ist. Wie bemerkt, ist bei der Sohlen-Nähmaschine die Nadel der

eigentliche Schlingenversicherer; dieser Theil jedoch ist bestimmt, beizutragen, daß

die Nadel die Function auf's Verläßlichste vornehme.

Neben der Nadel ist an dem schiefen Theile e'', f''

vertical eine Röhre und in dieser steckend ein gegen die Nadel zu gebogener Stift

oder Arm b (siehe auch Fig. 22 den Arm allein)

– ich nenne ihn Schlingenstift –

angebracht, der in eine außen conische Scheide ausläuft und die Nadel leicht in der

Höhlung spielen läßt; er ist verstellbar und wird mittelst Schraube so fixirt, daß

die Nadel aus dem sie umfassenden Ende nie ganz herauskommt, und des letzteren

Spitze die Sohle nahezu berührt.

Wenn die Nadel die Schlinge gehoben hat, legt sich diese um den gebogenen

Schlingenstift und kann ihn erst verlassen, wenn in ihr die Nadel hinabgefahren ist

und die Schlinge herab auf's Leder zieht, sobald sie den Faden spannt.

Eine zweite höchst wichtige Function des Schlingenstiftes ist die, ein Vibriren der

Nadel zu verhüten und dadurch dem Brechen der Nadel mehr vorzubeugen.

Nun mag es am Platze seyn, die Aufeinanderfolge der Bewegungen der Maschine beim

Nähen aufzuzählen.

Ein Schuh sey auf den Arm H gesteckt und das Nähen

beginne. Es senkt sich die leere Nadel und bewegt den Schuber; dieser bringt seinen

Schalterstahl in Berührung mit der Sohle, senkt sich, ergreift sie fest und fester,

indem er sie um Stichlänge vorwärts schiebt.

Nun ehe die Nadel die Sohle berührt, kommt die nach der Keilfläche folgende verticale

Fläche in's Spiel, wodurch der Schalterstahl unbeweglich und fest auf die Sohle

niedergepreßt ist, so daß sich der Schuh gar nicht mehr bewegen kann. Während dieser

Zeit durchbohrt

1) die Nadel die Sohle, und ihr Häkchen kommt ein wenig unter selbe zu stehen, wobei

es in das centrale Loch des Schlingenrädchens W''

tritt;

2) die Nadel bleibt einen Moment in dieser Stellung und die Nuthscheibe setzt nun das

Schlingenrädchen W'' in Thätigkeit, wodurch sich der

Faden oberhalb des Häkchens um die Nadel schlingt, damit dieses später unfehlbar den

Faden ergreifen und mit sich nehmen muß.

Nun hebt sich die Nadel empor, das Häkchen hat die Fadenschlinge gefaßt und sobald

das geschehen ist, mag das Schlingenrad W'' sich

zurückdrehen. Noch hält der Schalterstahl den Schuh fest auf die Plattform (resp.

auf den Arm). Jetzt hat die Nadelspitze die Sohle verlassen, da hebt sich der

Schuber, dem elastischen Zuge der Kautschukfeder folgend, schief empor, die Nadel

hat die Schlinge abgegeben, d.h. über den sie umhüllenden Schlingenstift geworfen;

der erste Stich ist gemacht. Der Schalter, der den Schuh frei liegen ließ, wird ihn

beim nächsten Stoß der Nadel nicht nur wieder ergreifen, sondern auch um die

Stichlänge vorwärts schieben. Es beginnt die Nadel die eben beschriebenen Functionen

wieder, um sich abermals den Faden zu holen, ihn durch

die alte Schlinge und diese fest zu ziehen/während die Hände des Arbeiters bald den

Schuh, bald, wo sich dieser wegen des Armes nicht wenden lassen will, das

Schalterstellrad dirigiren.

Tafeln