| Titel: | Maischmaschine von Gebrüder Schultz in Mainz. |

| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. LXXXVI., S. 354 |

| Download: | XML |

LXXXVI.

Maischmaschine von Gebrüder Schultz in Mainz.

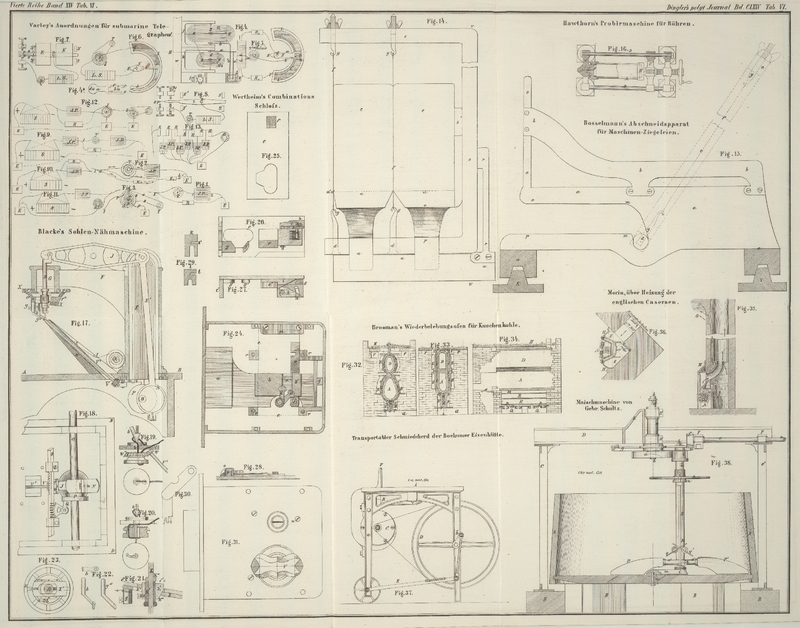

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Schultz's Maismaschine von Gebrüder.

Die Brauereien ersetzen jetzt mit Vortheil die zu kostspielige Handarbeit durch

Maschinenarbeit. Maischmaschinen deutscher und englischer Construction dürften den

Technikern bekannt seyn; neu dagegen, wirksamer als seine Vorgänger und seinen Zweck

auf's Beste erfüllend, wird nachstehend beschriebenes Werkzeug seyn, welches beim

geringsten Raume für sich selbst wenige Theile enthält.

Erklärung der Abbildung, Figur 38.

A Maischbütte; B

Unterlagesteine.

C, C und C', C' je zwei

Säulen.

D, D zwei horizontale Träger, in etwa 1 1/2 Fuß

Entfernung unter sich.

E Querverbindung, mit zwei Lagern D', D': F, F zwei Lager.

a, a ein feststehendes Stirnrad mit seiner Welle b, b. – d ein Keil

für die Welle b, b, welcher in zwei seitlichen Stützen

(in der Figur nicht sichtbar) ruht.

c eine Hohlwelle, in den Lagern D', D' sich drehend. – g Kegelrad, auf

der Hohlwelle c sitzend. Dasselbe trägt ein starkes Auge

h für einen Kurbelzapfen, der von hier bis unten

nach i reicht.

e, e Antriebswelle mit Trieb f.

Auf dem Kurbelzapfen (in der Figur nicht sichtbar) sitzt eine lose Hülse k, k mit einem Triebe l. Der

Kurbelzapfen ist überdieß in dem Arme m befestigt,

welcher sich um den Zapfen n inmitten der Bütte

dreht.

p eine Schaufel mit einem runden Stiele, welcher die

Hülfe o durchdringt; r eine

kleine Kurbel, mit dem Stiele und der Schaufel p fest

verbunden.

o ist an die Hülse k, k

angegossen. p mit r ist in

o beweglich, d.h. drehbar.

s eine verticale Stange, auf die Kurbel r wirkend.

t ein Handrad, mit einer Schraubenmutter u versehen, die auf ein Gewinde auf der Hülse k, k passend geht.

p' die zweite untere Schaufel, ebenfalls drehbar.

q und q' zwei andere

feststehende Schaufeln, auf der Hülfe k, k.

Alle Schaufeln stehen schief unter etwa 40° geneigt.

Die Maschine in Bewegung.

Sobald e mit f sich dreht,

setzt sich das Rad g in Bewegung, und mit diesem nimmt

der Kurbelzapfen eine fortschreitende Bewegung an und mit letzterem natürlich die

Hülse k. Zugleich aber beginnt der Trieb l eine rasche drehende Bewegung um o, und da l und k fest verbunden sind, muß auch k sich rasch drehen. Wie in Folge dessen die Schaufeln, welche auf k, k sitzen, eine im Kreise langsam fortschreitende und

zugleich eine rasch drehende Bewegung annehmen, ist klar.

Geometrisch genommen beschreibt ein Punkt im Theilkreise des Triebes l eine Epicycloide und jeder weiter nach außen gelegene

Punkt einer Schaufel eine vergrößerte solche Curve.

Die besonderen Vortheile der ganzen Maschine sind:

1) die Bütte ist möglichst frei und zugänglich;

2) die Wirksamkeit der Schaufeln ist größer als bei den bekannten Bauarten, indem

nicht nur der Umfang der Bütte, sondern jeder Punkt derselben und namentlich das

Centrum derselben gleich heftig durchrührt wird;

3) die bisher gebräuchliche raumversperrende senkrechte Welle in der Mitte der Bütte

fällt ganz weg.

Zu erwähnen bleibt noch eine besondere.

Vorrichtung gegen Bruch der Maschine bei

der Ingangsetzung.

Bei der ersten Maischung arbeitet die Maschine mit den Schaufeln, wie solche gerade

in der Zeichnung stehen. Ist diese erste Maische beendigt, so wird bei Stillstand

der Maschine das Handrad auf dem entsprechenden Gewinde aufwärts gedreht; mit dem

Handrade hebt sich die Stange s und zugleich der

Endpunkt der Kurbel r. Da aber r mit der Schaufel p ein Ganzes ist, so steht

diese zuletzt in Folge der Drehung horizontal, während sie anfangs schief unter

40° stand. Maschine und Schaufeln bleiben nun in Ruhe stehen bis zur nächsten

Maischung.

Vor Beginn derselben sitzt alles Malz fast wie ein einziger fester Körper zu Boden,

und deßhalb stehen jetzt die unteren Schaufeln gleich Messern horizontal in dieser

Masse. Die Maschine beginnt zu arbeiten, die Schaufeln p

und p' finden horizontal arbeitend keinen besonderen

Widerstand. Der Maschinist läßt aber durch zeitweises Ergreifen des Handrades

dasselbe langsam abwärts gehen, so daß die Schaufeln p

und p', dieser Stellungsänderung folgend, sich endlich

bis zu 40° Neigung stellen. Hierbei ist die Wirksamkeit derselben erreicht,

welche zweckmäßig anfänglich außer Thätigkeit gesetzt war.

Wie durch diese sinnreiche Anordnung außerdem ein starker Widerstand anfangs fast

ganz beseitigt wird und endlich langsam ohne Nachtheil für die Maschine zur Geltung

kommt, bedarf für Sachverständige keiner weiteren Erklärung.

Tafeln