| Titel: | Skizze einer unlängst erbauten, direct wirkenden Dampf-Sägemühle; von Dr. Robert Schmidt, Civilingenieur in Berlin. |

| Autor: | Robert Schmidt |

| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. CIII., S. 409 |

| Download: | XML |

CIII.

Skizze einer unlängst erbauten, direct wirkenden

Dampf-Sägemühle; von Dr. Robert Schmidt, Civilingenieur in

Berlin.

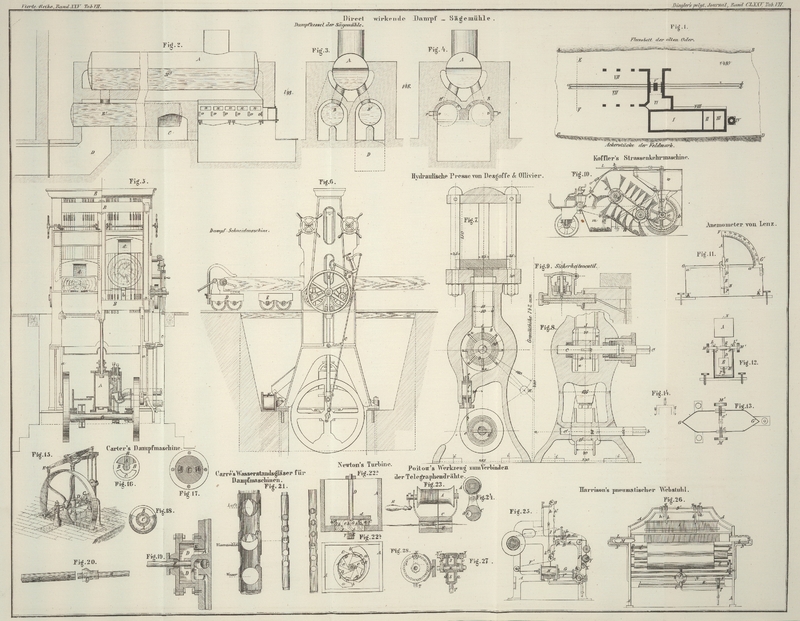

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Schmidt, Beschreibung einer unlängst erbauten, direct wirkenden

Dampf-Sägemühle.

In den letzten Monaten des verflossenen Sommers nahm ich mehrtägigen Aufenthalt in

dem hübsch gelegenen Dorfe Falkenberg, zwischen Neustadt-Eberswalde und Freienwalde,

unweit der alten Oder gelegen. Durch die ungestörte Lage dieses Flusses und die

durch den Finow-Canal hergestellte Verbindung desselben mit anderen, großen Städten

angehörenden Flüssen eignen sich die Ufer der alten Oder ganz besonders zur Anlage

von Schneidmühlen, so daß in der Umgegend von Falkenberg zur Zeit deren vier sich befinden. Ich benutzte gern die Gelegenheit,

die neueste dieser Anlagen, welche 1/2 Stunde von Falkenberg liegt, näher zu

besichtigen, und zwar um so mehr: als einerseits der Besitzer dieses Etablissements,

Herr Zimmermeister Niesing, wohl zu den intelligentesten

Schneidmühlen-Besitzern gehören möchte, welcher außerdem vor Erbauung dieses

Etablissements bereits vielfältige Erfahrungen in diesem Fache gemacht hat;

anderseits diese Anlage von der renommirten Hoppe'schen

Maschinenfabrik nach Angabe des Herrn Niesing erbaut

wurde; endlich weil dieselbe durch die erwähnten Umstände und nach den gestellten

Anforderungen manches Neue und Interessante enthält. Aus letzterem Grunde erlaube

ich mir das Bemerkenswerthe dieses Etablissements hier mitzutheilen.

Zuvor sey noch erwähnt, daß die in Rede stehende Schneidmühle, wie die meisten in der

Umgegend, für Holzhändler in größeren Städten, besonders Berlin, geflößte Hölzer

schneidet, wozu einerseits die Lage an schiffbarem Wasser nothwendig, und anderseits

ein größerer Lagerraum für geschnittene und ungeschnittene Hölzer wünschenswerth

war. Die eigentliche Schneidvorrichtung besteht in einem Doppelgatter, um auch mit

Vortheil Kanthölzer schneiden zu können.

I. Hauptanordnung des

Schneidmühlen-Etablissements.

Dieselbe ergibt sich aus Fig. 1. Darin ist AB das rechtseitige Ufer der alten Oder, ABCD ein Theil des Grundstücks, welches 260 Ruthen

lang und

durchschnittlich 7 1/3 Ruthen breit ist. Etwa in der Mitte dieses Grundstückes

befindet sich das Schneidmühlen-Etablissement, von dessen wesentlichen Theilen wir

die Fundamentmauern skizzirt haben. I ist das Kesselhaus, nebst zwei daran stoßenden

Räumen II und III für Utensilien und Werkstatt. IV ist der Schornstein. V ist der

Schneidraum. VI ist der Raum, in dem eine besondere kleine Dampfmaschine arbeitet,

die zum Betriebe der hier ebenfalls befindlichen Pumpen aufgestellt ist, da der

Betriebscylinder für das Gatter mit Kondensation arbeitet. VII ist eine offene Halle

zur Vorbereitung des Holzes. Bei VIII endlich befindet sich noch eine Kreissäge zum

Trennen von Halbhölzern und Säumen von Bretern und Bohlen. Ein Wohnhaus für einige

Arbeiter und das Comptoir befinden sich links von der Schneidmühle in einer

Entfernung von etwa 16 Ruthen. Links von der Schneidmühle und in passender

Entfernung von derselben ist, behufs des Aufziehens der geflößten Hölzer, in dem

schief ansteigenden Ufer ein Bassin von der Länge der Hölzer hergestellt, von

welchem aus eine schiefe, ansteigende Ebene führt. Auf dieser werden die Hölzer

mittelst einer Dampfwinde heraufgezogen und zunächst auf ein Plateau gelagert. Von

diesem Plateau aus werden die Hölzer entweder nach passenden Lagerstätten, oder nach

der Vorbereitungshalle VII, oder endlich sofort zur Schneidmühle transportirt. Diese

Transportirung geschieht auf kleinen vierräderigen Wagen und wird dadurch wesentlich

erleichtert, daß das ganze Etablissement mit passend angeordneten Schienensträngen

versehen ist. In der Richtung EF befindet sich

übrigens auch noch eine Schiebebühne, mittelst welcher Hölzer, die bereits zum

Schneiden gehörig vorgerichtet sind, sofort von dem Plateau aus nach der

Schneidvorrichtung gebracht werden können. Auch beim Schneiden ruhen nämlich die

Hölzer auf kleinen vierräderigen Wagen, und bewegen sich auf Schienensträngen a, b und c, d, welche in

Fig. 1

ebenfalls angegeben sind.

Ein Zurückführen der geschnittenen Hölzer ist – wie wir dieß später bei der

Beschreibung der Schneidmaschine sehen werden – nicht erforderlich, so daß

dieselben sofort auf der rechts gelegenen Hälfte des Etablissements gelagert und von

hier aus verladen werden können.

II. Dampfkessel.

Derselbe zeichnet sich besonders durch die Einrichtung seiner Feuerung aus. Da

nämlich von dem Bauherrn jede mögliche Rücksicht in Bezug auf Oekonomie beobachtet

wurde, so war für die Dampfkesselfeuerung die Aufgabe gestellt, daß man darin die Sägespäne des Etablissements in vollkommener

Weise verbrennen könne.

Wir haben den Kessel, dessen Dämpfe nach dem bereits Erwähnten das Doppelgatter und

eine 4–6pferdige Dampfmaschine zu treiben haben, in drei Ansichten

dargestellt, und zwar ist: Fig. 2 ein

Längendurchschnitt desselben, Fig. 3 ein

Querdurchschnitt durch den hinteren und Fig. 4 ein eben solcher

durch den vorderen Theil. Nach diesen Ansichten besteht der Kessel im Allgemeinen

aus einem Hauptkessel A und zwei engeren Rohren B, B', von welchen jedes durch drei Rohre mit dem

Hauptkessel verbunden ist. Diese Rohre B, B' dienen aber

nicht als Siederohre, wie früher üblich, sondern als Vorwärmrohre. Es bestreicht

nämlich die Feuerluft zunächst den unteren Theil des Hauptkessels, geht dann links

(Fig. 3)

abwärts nach dem Canal des Rohres B, dann weiter durch

die Oeffnung C nach dem Canal des Rohres B' und von diesem durch den Canal D nach dem Schornstein.

Die Einrichtung des Feuerraums, welche wir hier besonders an's Licht ziehen wollten,

ergibt sich deutlich aus Fig. 2 und 4. Ueber dem Roste sind

nämlich aus feuerfesten Steinen zwei kleine Gewölbe geschlagen, durch welche der

eigentliche Feuerraum, ähnlich wie bei der Stephan'schen

Feuerung, in zwei Theile getheilt wird und welche nicht gleichzeitig zu beschicken

sind. Diese Gewölbe enthalten Oeffnungen n, durch welche

die Feuerluft nach dem Kessel schlägt. Außer diesen Oeffnungen sind noch in jedem

Theile der Feuerung seitlich Oeffnungen v angebracht,

zum Zulassen von Luft; es münden diese nämlich in Canäle r, welche nach außen münden und hier rechtzeitig geöffnet und geschlossen

werden können.

Nach der Versicherung des Herrn Niesing hat sich diese

Construction zur Verbrennung der Sägespäne durchaus bewährt; gegen die bisherigen

Einrichtungen für denselben Zweck empfiehlt sie sich besonders dadurch, daß sie bei

jeder schon bestehenden Kesselanlage ohne große Kosten in Anwendung gebracht werden

kann.

III. Dampf-Schneidmaschine.

Dieselbe ist, wie bereits erwähnt, eine direct wirkende, und wollen wir die

wesentlichen Eigenthümlichkeiten derselben mit Zuhülfenahme der zwei in Fig. 5 u. 6 gegebenen

Ansichten im Nachfolgenden erwähnen:

Der Cylinder

A, welchen man sonst über dem Gatter gelagert findet,

befindet sich unter demselben. Um für den Betrieb die möglichste

Brennmaterialersparniß erzielen zu können, steht das Dampfabflußrohr mit einem

Condensator in Verbindung, dessen Pumpen von der bereits erwähnten kleinen

Dampfmaschine getrieben werden. Auch ist, außer dem Vertheilungsschieber, ein

Expansionsschieber in Thätigkeit. Die hier angeordnete Lage des Cylinders hat

besonders den Zweck, daß die Sägen beim Schneiden, beim Abwärtsgang derselben, nicht geschoben,

sondern gezogen werden, was auf das Spannungsverhältniß derselben einen sehr

günstigen Einfluß übt.

Das Doppelgatter

B, etwa 64 Zoll breit und 6 Fuß 2 Zoll hoch, ist mit der

Kolbenstange des Cylinders gekuppelt. Jeder Träger desselben ist aus zwei

gußstählernen Schienen gebildet, und sind die zwei Träger in der Mitte und an beiden

Enden durch Holzstiele verbunden. Seine Führung erhält das Gatter an zwei

gußeisernen fundamentirten Ständern.

Die Schwungradwelle

C, zur Regulirung der Bewegung, ist unter dem Cylinder

A gelagert, und trägt an jedem Ende ein Schwungrad.

Dieselbe setzt einerseits, mittelst Excenter, die zwei erwähnten Schieber des

Cylinders, anderseits die Regulatorwelle in Bewegung; endlich aber vermittelt sie

den Vorschub der zu schneidenden Hölzer. Die

Schwungradwelle wird durch zwei Bleuelstangen a von dem

Doppelgatter bewegt, welche den Schwungrädern angeschlossen sind.

Der Vorschubmechanismus, welcher im Vergleich zu den

bisherigen, demselben Zweck dienenden Anordnungen, von neuer Construction ist,

besteht aus mehreren Organen, die wir gesondert betrachten müssen.

Die Unterlage der Hölzer an der Arbeitsstelle wird durch zwei, quer durchgehende und

zu beiden Seiten der Sägen befindliche cannelirte Walzen

b gebildet. Diese Walzen werden bei der

Abwärtsbewegung der Sägen, beim Schneiden, in entsprechende Umdrehung versetzt,

welche die Vorwärtsbewegung der Hölzer vermittelt. Diese Bewegung geht von einem der

Schwungräder aus, indem eine, mit demselben verbundene Lenkstange c mittelst zweier Frictions-Klinkräder eine Scheibe und

diese wieder durch Zahnräderverbindung die zwei cannelirten Walzen bewegt.

Um die zu schneidenden Hölzer gegen die erwähnten Walzen zu drücken, befindet sich

über jedem Holzblock noch eine Pressionsvorrichtung. Solche besteht, der Hauptsache

nach, aus zwei ebenfalls und zwar in der Richtung der Sägen cannelirten Walzen d, welche sich über den Unterlagswalzen befinden. Die

Achsenlager jeder der Pressionswalzen stehen mit Federn in Verbindung, welche

dieselben abwärts drücken, während jene Lager sich in Gehäusen befinden, welche

durch ein Handrad, das mit Kegelrädern und Schrauben in Verbindung steht, auf und

nieder bewegt werden kann, wie die Höhe des Holzblocks es verlangt. Für jeden zu

schneidenden Holzblock gehören also zwei Pressionswalzen, von welchen jede für sich

dirigirt werden kann, und die hier in Rede stehende Maschine mit Doppelgatter hat

deren vier.

Nach dem Bisherigen wird ein Holzblock, welcher zwischen zwei Unterlagswalzen und

zwei Pressionswalzen sich befindet, wenn beide im wirksamen Zustande sind, den Block

beim Abwärtsgang der Sägen vorwärts bewegen, indem derselbe in der Richtung seines

verticalen Durchmessers angegriffen wird. Zur Unterstützung des hinteren Blockendes

dient nun noch ein vierräderiger Wagen D, welcher auf am

Boden befindlichen Schienen bewegbar ist. Auf diesem Wagen befindet sich zum Halten

des Holzes eine Art Zange, die den Block in der Richtung des horizontalen

Durchmessers erfaßt und die Einrichtung hat, daß sie sich sowohl in verticaler

Richtung drehen kann, wie auch in horizontaler Richtung verstellbar ist. Zum

Aufbringen der Hölzer dient außerdem noch ein kleiner vierräderiger Wagen E, welcher dabei in die Nähe der Sägen gebracht wird.

Das bereits geschnittene vordere Ende des Holzes wird ebenfalls durch einen Wagen

wie der erwähnte unterstützt, und wenn das hintere Ende des Holzes bereits ein

Walzenpaar verlassen hat, wird zur Vollendung des Schnitts auch noch an: vorderen

Ende des Holzes ein Wagen mit Zangenvorrichtung in Verbindung gebracht.

Wie man ersieht, wird es durch die beschriebene Vorrichtung möglich, unausgesetzt zu

schneiden, die Zeit und Kraft also für den sonst nöthigen Rückgang des Schlittens

nutzbar zu machen. Nach Versicherung des Hrn. Niesing hat

sich übrigens die beschriebene Schneidvorrichtung vollkommen bewährt, und rechnet er

bei Anwendung derselben gegen die ältere Einrichtung eine Productionsvermehrung von

45 Procent.

Schließlich bleibt noch zu erwähnen, daß die Maschine auch mit einer Vorrichtung F versehen ist, durch welche die Sägespäne durch ein

Tuch ohne Ende nach dem Kesselhause geschafft werden.

Tafeln