| Titel: | Neue hydraulische Presse von Desgoffe und Ollivier in Paris. |

| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. CVII., S. 418 |

| Download: | XML |

CVII.

Neue hydraulische Presse von Desgoffe und Ollivier in

Paris.

Aus der Zeitschrift des österreichischen

Ingenieurvereins, 1864, Heft 10, S. 203.

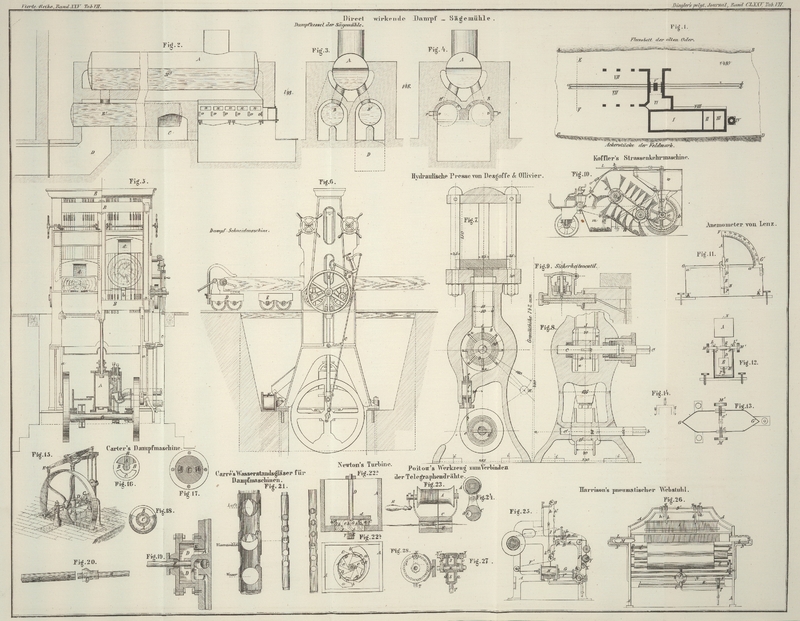

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Desgoffe's und Olivier's hydraulische Presse.

Im August d. J. 1864 wurde im Conservatoires des arts et

métiers zu Paris das erste Modell eines neuen, von Desgoffe und Ollivier

erfundenen Systems hydraulischer Pressen (von den Erfindern

„sterhydraulische Presse“ genannt) aufgestellt, bei welchen

das alte Princip des hydrostatischen Druckes in Verbindung mit einem neuen

einfacheren Mechanismus zur Anwendung kommt. Während nämlich bei den bisher

angewendeten Pressen ein Wasservolumen in den Cylinderraum gepumpt wird, welches,

selbst unzusammendrückbar, den Preßkolben in dem Maaße auswärts treibt, als es

selbst aus dem Pumpenraume vom Druckkolben verdrängt wird, ist bei der neuen

Construction der vermittelnde Wasserkörper dadurch umgangen, daß man den kleinen

Kolben, der hier durch eine starke Darmsaite ersetzt ist, unmittelbar in den

Arbeitscylinder oder eine Erweiterung desselben nicht drückt, sondern zieht. Dadurch

ist nun ein Verdrängen der inneren Flüssigkeit im Maaße des eingeführten

Saitenvolumens und dadurch ein Auswärtsgehen des Preßkolbens direct bewirkt, ohne

daß eine Pumpe mit ihren Ventilen, Röhren etc. und dem Wasserreservoir nöthig wäre.

Für England ist dieser Mechanismus auf den Namen Will. Clark patentirt worden und im Mechanics'

Magazine 1864 S. 283, darnach in diesem Bande

des polytechn. Journals S. 8 erläutert und abgebildet.

Der Preßcylinder der neuen Presse, ebenso construirt wie bei gewöhnlichen

hydraulischen Pressen, geht an seiner der Mündung entgegengesetzten Seite in eine

cylindrische Erweiterung B, Fig. 7 über, in welcher

sich, durch eine Kurbel drehbar, die Welle C mit der

festverbundenen Trommel D befindet. Auf dieser Trommel

ist die Darmsaite e befestigt, welche durch die

Stopfbüchse f eintritt und von der mit der Trommel D gleich großen Trommel D'

abgewunden wird, wenn man die Kurbel in entsprechender Richtung dreht. Die durch

diese Drehung gezogene Saite wickelt sich auf D und der

Preßkolben j wird natürlich mehr und mehr auswärts

getrieben, als man eine größere und größere Saitenlänge einführt. Da nun der Zug,

den man auf den Saitenquerschnitt ausübt, mit dem Verhältniß von Kolben und

Saitenfläche multiplicirt, den Druck auf die Hinterseite des letztern gibt, so

erklärt sich bei der leicht herzustellenden Querschnittsdifferenz die große Wirksamkeit einer solchen

Anordnung. Das Zurückgehen des Kolbens bewerkstelligt man dadurch, daß man die

Kurbel an die Welle C' der Trommel D' ansteckt und die Saite zurückwindet; soll im Innern

kein Vacuum entstehen, so muß der Atmosphärendruck den Kolben einwärts schieben.

Diese Presse wird mit Oel statt mit Wasser gefüllt, was zur Erhaltung der Saite

nöthig ist; es wird mittelst einer mit einem Hahne sperrbaren Füllvase eingebracht,

und einmal im Innern, kommt dieses Oel mit der Atmosphäre nimmer in Berührung,

wodurch einem Verdicken und Verderben desselben möglichst vorgebeugt ist. Das durch

die Stopfbüchsen verloren gehende Oel kann von Zeit zu Zeit durch eben diese

Füllvase ersetzt werden, wenn der Kolben eben im Lauf begriffen ist. Bei den

sterhydraulischen Pressen im Conservatoire wurde

Ochsenklauenöl angewendet, bei einer anderen solchen Maschine Olivenöl.

Die Abbildungen Fig.

7 und 8 stellen in 1/4 der natürlichen Größe eine Presse dar, welche jetzt in

der Fabrik von J. F. Cail u. Comp. in Paris erbaut wird und von der ursprünglichen Construction, wie

sie den HHrn. Desgoffe und Ollivier in Frankreich und England patentirt wurde, nur unwesentlich

abweicht, indem die Aufstellungsweise verändert, ein Sicherheitsventil und

Verbesserungen in den Stopfbüchsen des Apparates angebracht worden sind. Diese

Presse wurde für einen Normaldruck von 2000 Kilogr. bestimmt, obgleich dieser Druck

bedeutend erhöht werden könnte, ohne einerseits übermäßige Kraftanstrengung des

einen Mannes, der sie mit der Kurbel treibt, zu fordern, noch andererseits

gefährliche Spannungen hervorzurufen; dabei ist der Kolbendurchmesser 50 Millimeter

und jener der Saite 4 Millimeter.

Bei einem Drucke von 2000 Kilogr. auf die Hinterseite des Kolbens von 50 Millimeter

Durchmesser herrscht im Cylinder eine Spannung von 100 Atmosphären; damit dieser

Druck nicht überschritten wird, ist ein mit einer Spiralfeder niedergehaltenes

Ventil von 4 Millimeter, auf welches also ungefähr 13 Kilogr. wirken, angewendet,

welches, um dem Verluste des allenfalls ausgepreßten Oeles zu begegnen, in einem

geschlossenen Gehäuse sitzt (Fig. 9). Beim Rückgange

des Kolbens kann man dann im Falle eines vorausgegangenen Ventilspieles durch Lüften

desselben mit der Hand das ausgetretene Oel wieder einsaugen lassen; doch damit

nicht etwa Luft eintritt, muß man die Büchse früher mit überschüssigem Oele

versehen. Die Dicke des Federdrahtes ist 2 1/2 Millimeter, und die Einrichtung des

Ventils sammt der Spannvorrichtung ist, in 3/8 der Naturgröße gezeichnet, aus der

Abbildung klar ersichtlich. Um nicht für die innere Saitentrommel eine größere

Oeffnung im Cylinderkörper anbringen zu müssen, sind die Führungsränder derselben durch die

von oben eingeschraubten Stifte n, n hergestellt. i, i sind die Achsen von Schrauben, womit der ganze

Apparat auf einem Gerüst befestigt werden kann.

Was die Berechnung des Druckes anbelangt, den man mit. einer solchen Maschine

hervorbringen kann, so ist dieselbe genau wie bei der hydraulischen Presse

vorzunehmen, und der Druck P auf die Hinterseite des

Arbeitskolbens vom Durchmesser D ergibt sich, wenn d der Durchmesser der Saite, K die Kurbellänge, r der Trommelhalbmesser und

p der am Kurbelende geäußerte Druck von Seiten des

Arbeiters ist, aus der leicht abzuleitenden Formel:

P = p .

K/r . D²/d².

Die bei Cail construirte Maschine soll eine Pressung von

2000 Kilogr. hervorbringen, da bei ihr also:

P = 2000; D = 50 Millimtr.; d = 4 Millimtr.; K = 16 Millimtr. und r = 5

Millimtr.

für den ungünstigsten Fall bei vollgewickelter Trommel ist, so

ergibt sich, wenn wir von den allerdings bedeutenden Reibungshindernissen absehen,

eine theoretisch nothwendige Kraftäußerung am Kurbelende von:

= P . r/K . d²/D² = 2000 . 5/16 . 4,4/50,05

= 4 Kilgr.

Die vier eisernen Säulen haben jede einen kleinsten Durchmesser (der

Cylinderflantsche) von 20 Millimtr., daher eine Gesammtfläche von 1256

Quadratmillimtr. Bei 2000 Kilogr. Spannung wird daher ein Quadratmillimtr. des

Säulenquerschnittes mit 2000/1256 1,6 Kilogr. belastet. Ebenso leicht berechnet sich

die Beanspruchung der Quadratmillimeterfläche der 30 Millimeter dicken gußeisernen

Cylinderwand mit 1,3 Kilogr. (nach der Formel δ =

r.q/m) und der ganzen 4 Millimeter dicken Darmsaite mit 13

Kilogr., aus welchen Werthen man die hohe Sicherheit ersieht, auf welche die Presse

gebaut ist. Da die Trommel 10 Reihen Saite nebeneinander in 6 Schichten übereinander

aufzuwickeln im Stande ist, was einer Gesammtlänge von 12 1/2 Meter entspricht, so

ist das Verdrängungsvolumen, welches man in den Cylinderraum nach 60 Kurbeldrehungen

bringen kann, bei den Dimensionen der vorliegenden Maschine eben hinreichend, einen

Kolbenlauf von 77 Millimeter zu bewirken, was circa der

Hälfte des Zwischenraumes von Preßplatte und Preßkopf der Anfangsstellung

entspricht.

Für continuirliche Arbeit eignet sich vorzüglich der gekuppelte Apparat, der aus zwei

derart neben einander stehenden einfachen Pressen besteht, daß beim Rücklauf des

Kolbens der einen ein Arbeiten des anderen stattfindet und umgekehrt. Die

gemeinschaftliche Saite wird nämlich abwechselnd aus dem Innern des einen in den

anderen Cylinder gewunden, wozu die Stopfbüchsen gegenüberliegend sind; dort wo sie

eintritt, steigt der Kolben, im anderen Theile des Apparates geht er zurück, und auf

diese Weise kann ein einzelner Arbeiter zwei Pressen in derselben Zeit bedienen wie

eine einzige ohne besondern Mehraufwand von Kraft.

Der geringe Druck, dessen man an der Kurbel bedarf, erlaubt natürlich eine große

Geschwindigkeit ihrer Bewegung zu verlangen, und wenn man auch des Vortheiles der

abnehmenden Pumpenkolbendurchmesser gewöhnlicher hydraulischer Pressen, die sich dem

zunehmenden Drucke anpassen, entbehrt, so ist doch der Vortheil größerer Einfachheit

und der unmittelbar benutzten Rotationsbewegung auf Seite der neuen Presse, und

insbesondere die gekuppelte Maschine, welche leicht durch einen Riementrieb mit

Umkehr stetig in Arbeitslauf erhalten werden kann, ist bei Berücksichtigung des

hohen Druckes, den sie liefert, für kleinere hydraulische Pressen sehr

anzuempfehlen. Für große Pressen ist wohl der Vortheil der verschiedenen

Pumpenkolben und des einfachen Cylindergusses, der trotz seiner Einfachheit zu

öfteren Störungen Veranlassung gibt, ein zu großer, als daß die neue Anordnung

Aussicht hätte, das bisherige System zu verdrängen, insbesondere wenn man bedenkt,

daß der Cylinder bei gleicher Wirksamkeit, wegen des Trommelraumes, von fast

doppelter Größe seyn muß als der alte, daher die Reinheit des so dicken Gusses

doppelt in Frage tritt; und wenn man berücksichtigt, daß die beiden neu

hinzukommenden Oeffnungen für den Wellen- und Saiteneintritt die Wände bedeutend

schwächen, und daß der Hub dieser Pressen ein streng begrenzter, durch die

Saitenlänge bedingter ist, der nicht um eines Haares Breite überschritten werden

kann, und daß endlich ein Reißen der Darmsaite, welche durch die Stopfbüchse

fortwährend leidet, ein Unfall wäre, dessen Ausgleich ein völliges Neumontiren der

Maschine verlangt. (Deutsche Industriezeitung, 1865, Nr. 7.)

Tafeln