| Titel: | Maschine zum Spannen der Zeuge in den Trockenräumen; von C. Horstmann, Director der Spinnerei, Weberei und Bleiche zu Givors. |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. VIII., S. 21 |

| Download: | XML |

VIII.

Maschine zum Spannen der Zeuge in den

Trockenräumen; von C.

Horstmann, Director der Spinnerei, Weberei und Bleiche zu

Givors.

Nach Armengaud's Génie industriel, Februar 1865, S.

91; aus dem polytechnischen Centralblatt, 1865 S. 1060.

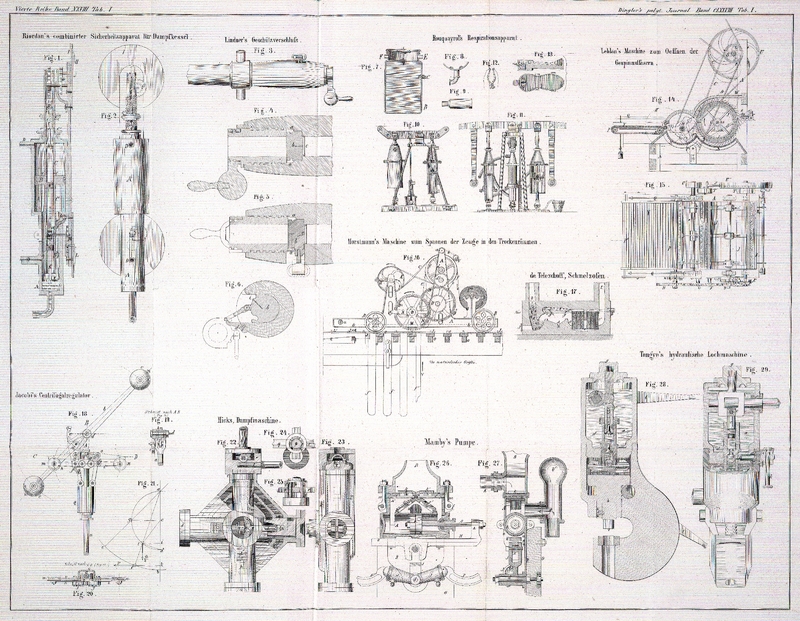

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Horstmann, Maschine zum Spannen der Zeuge in

Trockenräumen.

Die baumwollenen, wollenen und seidenen Gewebe sind nach dem Bleichen, Färben und

Drucken mit so viel Wasser imprägnirt, daß sie erst getrocknet werden müssen, ehe sie einer weiteren

Behandlung unterworfen werden können. Sie werden deßhalb zunächst zwischen Walzen

oder Centrifugaltrockenmaschinen ausgerungen und dann durch Berührung mit erhitzten

Flächen oder unter Einwirkung mehr oder weniger heißer Luft, wodurch das in den

Geweben enthaltene Wasser verdampft wird, getrocknet. Diese zum Trocknen der Gewebe

dienenden Trockenapparate sind viererlei Art:

1) Apparate zum Trocknen durch Ausstrahlung;

2) Apparate zum Trocknen mittelst Dampf, wobei das Gewebe mit

einer erhitzten Fläche in Berührung ist;

3) Apparate zum Trocknen an freier Luft unter Spannung des

Stoffs;

4) Apparate zum Trocknen durch heiße Luft unter Spannung des

Stoffs.

Die Apparate zum Trocknen durch Ausstrahlung, sowie hauptsächlich die Apparate zum

Trocknen mittelst Dampf, eignen sich wegen ihrer ununterbrochenen Wirkung und ihres

verhältnißmäßig geringen Raumbedarfs vorzüglich für große Etablissements. Sie sind

aber ziemlich theuer und haben den Uebelstand, daß sie einen rauhen und harten

Appret geben, der sich nicht für alle Arten von Stoffen eignet.

Aus diesem letzteren Grunde scheinen die Apparate zum Trocknen an freier Luft oder

durch heiße Luft in ausgedehnterem Gebrauche zu stehen, und sie werden nach der

Ansicht des Verfassers noch häufiger angewendet werden, wenn man eine einfache

Maschine hat, durch welche mehrere Stücke Waare auf ein Mal mechanisch gespannt

werden.

Gewöhnlich verbindet man drei oder vier hinter einander befindliche Trockenapparate

mit einander und theilt jeden derselben in zwei oder drei Fächer, deren jedes drei

oder vier Stück Waare neben einander aufnehmen kann. Die Spannmaschine muß nun die

Breite eines Faches haben und so angeordnet seyn, daß sie drei oder beziehentlich

vier Stücke Waare auf ein Mal spannen kann. Sie steht auf einem Schienengeleis, auf

welchem sie vor das eine oder andere Fach und von einem Trockenapparat zum anderen

geschoben werden kann, so daß sie im Stande ist, mehrere Trockenapparate zu

bedienen.

Diese Spannmaschine ist in Fig. 16 in der

Seitenansicht und zum Theil durchschnitten dargestellt. Ihr Gestelle besteht aus

zwei gußeisernen, gerippten, verticalen Wangen A, die an

beiden Enden, sowie in der Mitte durch lange Bolzen a

mit einander verbunden sind. Zwischen beiden Wangen liegt ein aus Pfosten

zusammengesetzter Boden b, auf welchem der die Maschine

bedienende Arbeiter steht. Dieses Gestelle ruht auf vier gußeisernen Rädern B und bildet somit einen Wagen, der auf den gußeisernen Schienen c verschoben werden kann. Die Wangen sind mit Lagern zur

Aufnahme der Trommeln, Bäume und Betriebswellen versehen.

Die Maschine erhält ihre Bewegung durch eine Kurbel H,

welche auf einer gußeisernen Hülse steckt, die ihrerseits lose auf einem festen

Zapfen läuft. Auf der gedachten Hülse steckt auch die Riemenscheibe K, von welcher aus die Trommel E vermittelst des geschränkten Riemens C

getrieben wird. Von der Trommelachse aus wird durch das Getriebe d von 20 Zähnen, den Transporteur d' von 32 Zähnen und die Vorgelegräder D von

90 Zähnen, D¹ von 40 Zähnen und D² von 90 Zähnen die Excentricwelle F getrieben. Das Uebersetzungsverhältniß dieser Räder

hängt von der Höhe des Trockenraumes ab und wird so berechnet, daß während einer

Umdrehung der Welle F der Umfang der Trommel E so viel Waare abwickelt, als die doppelte Höhe des

Trockenraums beträgt, vermindert um 2 oder 3 Meter, damit dem Arbeiter Platz bleibt,

zwischen dem Fußboden und den Falten der Waare sich zu bewegen.

An den beiden Enden der Welle F sind zwei gußeiserne

Kurbelarme X befestigt, die an ihren Enden abgerundet

sind, so daß sie leicht zwischen die Zähne der zu beiden Seiten der Schienen

liegenden und an diesen festgegossenen Zahnstangen L, L'

eingreifen können. Die Zähne dieser Zahnstangen liegen eben so weit wie die

Spannstäbe, nämlich um 240 Millimeter, auseinander, und um denselben Betrag wird

mithin auch der Wagen während einer Umdrehung der Welle F fortgeschoben. Ferner stecken auf der Welle F zwei Excentrics, welche während jeder Umdrehung durch Vermittelung von

zwei schmiedeeisernen Bändern einen langen und starken Stempel M (in der Zeichnung punktirt dargestellt) heben. Dieser

Stempel gleitet lose in Führungen der Gestellwangen A

und ist unten mit einem Plüsch- oder Tuchkissen versehen, damit er die Waare

besser festhält. Durch den Riemen e werden von der

Trommel E zwei kleine, ebenfalls mit Plüsch überzogene

Holzwalzen N getrieben, welche die Waare im gestreckten

Zustande an die Spannstäbe O abgeben. Die Waare wird

fest zwischen den Walzen gefaßt und diese üben so viel Druck auf sie aus, daß sie

nicht gleiten kann. Um diesen Druck elastisch zu machen, erzeugt man ihn durch zwei

Kautschukstreifen, welche die Lagerfutter der beiden Walzenachsen umfassen. Macht

man nun die Oberflächengeschwindigkeit dieser Walzen größer als die der Trommel E, so kann man die Waare so viel strecken, daß die durch

das Eingehen beim Trocknen verlorene Länge wieder gewonnen wird.

Die Wirkungsweise der Maschine ist folgende: Auf jeden der drei Bäume P werden zwei oder drei Stück Waare aufgewunden und die Enden f der Waare über die Trommel E und zwischen die Walzen N gezogen und sodann

zwischen den Stempel M und den ersten Spannstab O eingelegt. Dreht man jetzt die Kurbel H, so wickelt man vermittelst der Trommel E eine gewisse Waarenlänge ab, welche bei f' zwischen den Spannstäben O niedergeht. Während dieser Zeit macht die Excentricwelle F eine Umdrehung und bringt die Enden x der beiden Kurbelarme X

gegen die Zähne der an den Seiten eines jeden Fachs befindlichen Zahnstangen L, L'. Da diese Zahnstangen fest sind, so stemmen sich

die Kurbelarme gegen ihre Zähne und rücken den Wagen um die Entfernung zweier Zähne

oder zweier Spannstäbe von einander fort. Sobald die beiden Kurbeln anfangen, die

Zähne der Zahnstangen zu berühren, sind die beiden Excentrics an ihrem höchsten

Punkte angekommen und haben den Stempel M gehoben.

Dieser Punkt ist so bestimmt, daß, sobald der Wagen zum Stillstand kommt, die Bänder

des Stempels frei werden und diesen auf den zweiten Spannstab O niederfallen lassen. Dreht dann der Arbeiter fort, so bildet sich eine

neue Faltenlage, worauf der Wagen wieder um einen Spannstab fortrückt, und so fort

bis an das Ende des Trockenraums.

Will man die Maschine von einem Fach zum anderen transportiren, so stellt man sie mit

ihrem Wagen auf ein zweites Wagengestell Q, das auf vier

gußeisernen Rädern I ruht. Die Geleise, auf welchen die

letzteren laufen, sind wieder mit Zahnstangen zum Fortrücken des Wagens versehen,

und ihre Richtung ist rechtwinkelig gegen die der oben erwähnten Geleise.

Die Maschine dient zugleich zum Aufwinden der getrockneten Waare auf die Bäume. Man

bedient sich zu diesem Zwecke des Doppelhakens k, den

man einerseits auf dem mittleren Verbindungsbolzen a und

andererseits auf der Achse des Baumes U aufhängt. Der

Baum U reibt sich an der Oberfläche der Trommel E und nimmt folglich an der Bewegung derselben Theil,

wobei er sich bewickelt. Da die auf den Baum U

aufgewickelte Waarenlänge ebenso groß ist, als die welche vorher abgewickelt wurde,

so bewegt sich hierbei der Wagen um eben so viel rückwärts, als er sich vorher beim

Spannen vorwärts bewegt hatte. Bei Betrieb durch Elementarkraft kann man den Wagen

stehen lassen, so lange die getrocknete Waare aufgewunden wird.

Tafeln