| Titel: | Neues Capillarfilter zum Klären des Wassers, von Rivier in Paris. |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. XXXII., S. 101 |

| Download: | XML |

XXXII.

Neues Capillarfilter zum Klären des Wassers, von

Rivier in

Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, August 1865, S.

89.

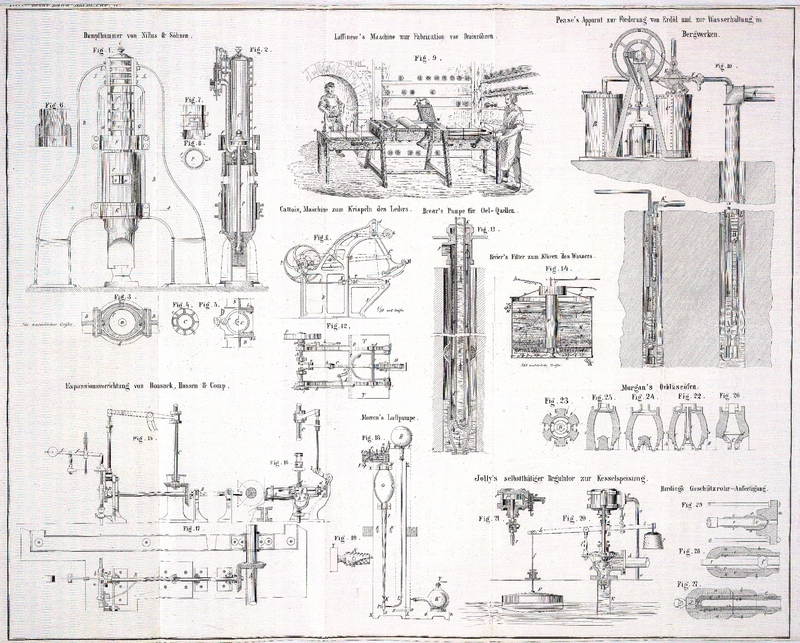

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Rivier's Capillarfilter zum Klären des Wassers.

Das Filtriren des trüben und schlammigen Wassers geschieht in diesem Apparate von

unten nach oben, nur durch den Druck der Wassersäule, welche bei den kleinen

Apparaten in dem oberen Becken derselben, bei den größeren Apparaten in dem das zu

klärende Wasser aufnehmenden Cylinder enthalten ist. Wird das Wasser regelmäßig und

ununterbrochen zugeführt, so erfolgt die Filtration rasch und continuirlich.

Figur 14

stellt den Durchschnitt eines Apparates von 2,3 Meter Durchmesser dar, welcher vor

den Thoren von Paris, auf der Insel Samt-Denis, bei Hrn. Warnier aufgestellt ist und in 24 Stunden 300 Kubikmeter

(300000 Liter) filtrirtes Wasser liefert.

Das Wasser gelangt durch das Rohr A in den Trichter B, in dessen Mitte die mittelst des Hebels D drehbare Welle C steht.

Ein Ueberfallrohr E ist an dem Trichter für den Fall

befestigt, daß derselbe nicht die ganze zutretende Wassermasse zu fassen vermag.

Das trübe Wasser tritt von B in den Cylinder F und von hier in den unteren Raum I, welcher von dem das filtrirte Wasser aufnehmenden

Raum G durch zwei mit Löchern versehene Scheider oder

Siebböden a und b getrennt

ist, zwischen denen die filtrirend oder reinigend wirkenden Substanzen

eingeschlossen sind.

An der in der Mitte des Apparates befindlichen Welle sind mit Bürsten J versehene Arme befestigt, die zum Reinigen des

Siebbodens a bestimmt und zur leichteren Bewegung mit

Rollen n versehen sind. Das vom Reinigen des Bodens a mittelst der Bürsten herrührende schmutzige Wasser

wird durch den Hahn K abgelassen. Die durchbrochenen

Böden a und b werden durch

Armaturen o gehalten; der Trichter ist durch Spreizen

o' gehörig centrirt; der Hahn M dient zum Abziehen des filtrirten Wassers.

Die filtrirenden Substanzen bestehen 1) in einer Filzplatte, 2) in einer Schicht von

Badeschwämmen, auf welcher 3) Schichten von Holzkohle und in den großen Apparaten

Sand oder Kies liegen. Der Filz kommt auf einen hölzernen oder eisernen Siebboden zu

liegen, je nach dem Material, woraus der Behälter besteht; zwischen dem Filz und der

ersten Schwammschicht wird ein Drahtgewebe eingeschaltet.

Das Wasser dringt zunächst durch den Filz, hernach durch die Schwämme und steigt dann

weiter auf. Der Filz hat die Eigenschaft, einmal ein sehr dichtes Gewebe zu bilden,

und dann auf das Wasser eine Capillarwirkung auszuüben, so daß er, anstatt dem

Aufsteigen des Wassers einen Widerstand entgegenzusetzen, vielmehr beiträgt,

dasselbe zu erleichtern und zu beschleunigen. Die Schwämme haben ganz dieselbe

Wirkung. Die im Wasser suspendirten Verunreinigungen bleiben am Filze sitzen oder

fallen auf den Boden des Apparates und werden dann beim Oeffnen des Hahnes K durch den kräftigen Druck der darüber befindlichen

Wassersäule von dem nicht filtrirten Wasser weggespült, so daß nur die Oberfläche

des Filzes gereinigt zu werden braucht, was durch einen sehr einfachen und sehr

wirksamen Mechanismus geschieht. Durch die in dem Cylinder F stehende, unten in einem Zapfenlager ruhende Welle C wird nämlich das über den ganzen Durchmesser des

Apparates sich erstreckende Bürstensystem in Bewegung gesetzt; soll nun die

Reinigung vorgenommen werden, so wird der Abflußhahn K

geöffnet und die Welle gedreht. Durch das unablässig nach unten drängende filtrirte

Wasser wird das

Waschen der Filzplatten sehr erleichtert; hat sich viel Schlamm angesammelt, so muß

natürlich der Apparat ganz auseinander genommen werden.

Diese Apparate können, da sie höchst einfach sind und keine Löthungen haben, kaum in

Unordnung gerathen. Sie erfüllen ihren Zweck, wo sie auch aufgestellt seyn mögen;

nur muß das Wasser stets in der dem Verbrauch entsprechenden Menge zufließen oder

zugeführt werden.

Sie lassen sich überall anwenden: in jedem Hause für den Gebrauch sämmtlicher

Bewohner, wozu man sie mit der städtischen Wasserleitung in Verbindung setzt; in

Dörfern, deren Bewohner im Sommer häufig dazu verurtheilt sind, trübes Wasser aus

den Pfützen etc. zu genießen; in den Fabriken, um reines Speisewasser für

Dampfkessel zu erhalten; in den Bleichanstalten, Papierfabriken, kurz in allen

Geschäften, welche größere Mengen reinen Wassers nöthig haben.

Tafeln