| Titel: | Beschreibung einer neuen Quecksilber-Luftpumpe; von A. Morren. |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. XXXVI., S. 117 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Beschreibung einer neuen

Quecksilber-Luftpumpe; von A.

Morren.

Aus den Annales de Chimie et de Physique, 4

série, t. IV p. 820; März 1865.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Morren's Quecksilber-Luftpumpe.

Seit länger als sechs Jahren leistet mir die im Folgenden beschriebene Luftpumpe die

trefflichsten Dienste; man kann dieselbe Jahre lang gebrauchen, ohne daß sie einer

Reparatur bedarf; allerdings kann man damit die Luftleere in sehr großen Räumen

nicht leicht herstellen, hingegen in Gefäßen von geringem Volum, z.B. in Kolben von

1 Liter Inhalt und darüber, ein so vollkommenes Vacuum hervorbringen, daß das

Quecksilbermanometer nicht mehr ausreicht, weil es zur Bestimmung eines so schwachen

Druckes nicht empfindlich genug ist; man muß daher andere Manometer anwenden, z.B.

das Schwefelsäuremanometer, bei dessen Construction aber besondere

Vorsichtsmaßregeln zu beobachten sind, die ich specieller angeben werde und welche

namentlich dem Uebelstande begegnen, daß die Schwefelsäure so häufig Schwefligsäure

enthält. Ein ausgezeichneter Professor in Paris hat über meinen Apparat folgendes

Urtheil gefällt: „Mittelst der gewöhnlichen Luftpumpe läßt sich mit großer

Anstrengung in großen Räumen ein nur unvollkommenes Vacuum hervorbringen:

mittelst der Quecksilberluftpumpe läßt sich in Räumen von geringen Dimensionen

sehr leicht ein vollkommen genügendes Vacuum herstellen. Jedenfalls wird dieser

Apparat, nachdem er weiter bekannt geworden, eine sehr mannichfaltige Anwendung

zu den verschiedensten Arbeiten finden.

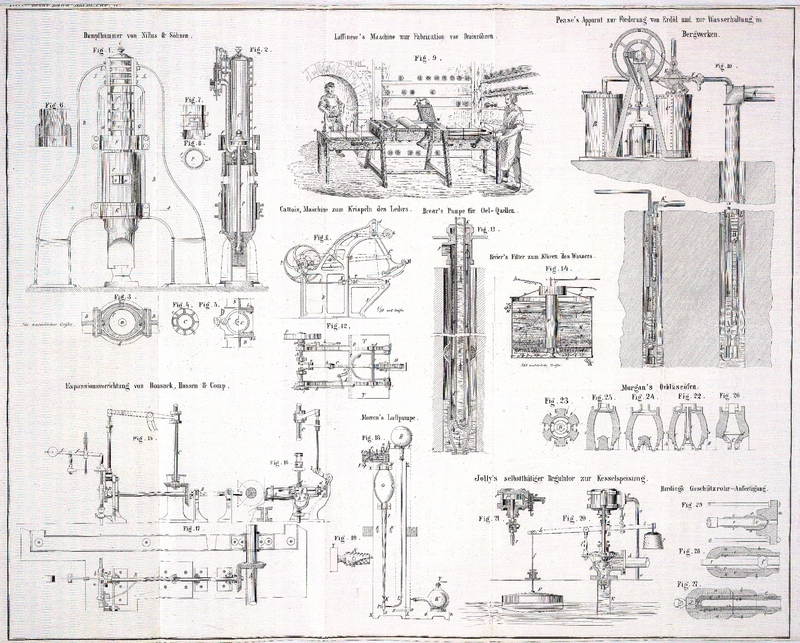

Meine in Fig.

18 dargestellte Luftpumpe besteht fast gänzlich aus Glas, mit Ausnahme der

Hähne A und P und der Hülse

M, welche aus Eisen angefertigt werden; nöthigenfalls könnten auch

jene Hähne aus Glas hergestellt werden.

Der Hahn A ist der wichtigste Theil, gewissermaßen die

Seele des Apparates. Er kann nicht sorgfältig genug gearbeitet und eingeschmirgelt

werden; der Schlüssel muß lang seyn und eine ziemliche Dicke besitzen, die Wege oder

Durchbohrungen desselben dürfen dagegen nur einen kleinen Durchmesser haben, um

einen durchaus luftdichten Schluß herzustellen. Die erste Durchbohrung ist ganz so

wie bei gewöhnlichen Hahnen; sie geht quer durch den cylindrisch-conischen

Theil des Schlüssels hindurch; die zweite Durchbohrung, m,

n in Figur

19, beginnt in der Mitte zwischen beiden Mündungen der ersten, geht nach

dem dünneren Theile des Schlüssels zu und tritt am Ende des letztern parallel mit

seiner Achse aus. Der Hahn A wird auf das sorgfältigste

in die eiserne Hülse oder Dille M geschraubt, welche auf

den Hals des gläsernen, etwa anderthalb Liter fassenden Reservoirs G festgekittet ist, so daß diese Theile ganz

luft- und gasdicht schließen. Dieses Reservoir ist an einem 84 bis 85

Centimeter langen, mittelst eines Kautschukrohres mit dem Dreiweghahn P gasdicht verbundenen Glasrohre K, G befestigt. Durch diesen zweiten Hahn P

wird nach Bedarf die Communication zwischen dem seitlich befindlichen Rohre L, H und dem Rohre K, G,

bezüglich zwischen einem dieser Rohre und der in die äußere Atmosphäre mündenden

Oeffnung S vermittelt. Das Glasrohr H, L ist an seinem unteren Ende durch eine starke

Kautschukröhre ganz gasdicht mit dem Hahne P, oben

dagegen mittelst eines durchbohrten Korks mit dem etwa zwei Liter fassenden,

tubulirten Kolben H verbunden. Da der letztere durch

eine rotirende Bewegung, von welcher noch weiter die Rede seyn wird, bis zu dem

höchsten Punkte seiner Stellung gehoben in Figur 18 dargestellt ist,

so ist seine seitliche Tubulatur T nicht sichtbar; man

sieht dieselbe aber in der nebenstehenden Zeichnung, in welcher der Kolben mit H bezeichnet ist.

Das Rohr und der tubulirte Ballon H sind an einem

hölzernen Querstücke befestigt, welches bei O, N mit dem

den ganzen Apparat tragenden aufrechten Gestelle mittelst eines Scharniers fest

verbunden ist. Dieses Bretgestell wird mittelst der Schrauben R, R an die Seite des Laboratoriumtisches oder an ein in die eine Wand

eingelassenes Querholz gut befestigt.

Mittelst eines, das Rohr L, H tragenden Bretes, welches

auf- und niedergeklappt werden kann, läßt sich der Kolben vertical stellen,

daher dessen Reservoir H sich in seine höchste Stellung

bringen (ich werde diese Stellung als die verticale

bezeichnen) und wieder (im Niveau des Dreiweghahns P) in der

seitlichen Stellung H' auf einen Untersatz Z, Z niederlegen (ich nenne diese Stellung die

horizontale). In der Zeichnung ist das, den Theil L, H

tragende Bret nicht angegeben, weil dasselbe nicht wahrnehmbar seyn würde; dieses

bewegliche Querstück ist nur durch punktirte Linien angedeutet, welche einen

ungefähren Begriff von ihm geben werden. Die Tubulatur T

wird mittelst eines durchbohrten Korkpfropfs geschlossen, durch welchen ein

rechtwinkelig gebogenes Capillarrohr geht.

An dem Ende des Hahnrohrs, in welchem der Schlüssel sitzt, ist eine Dille mit

Bajonnetschluß eingeschmirgelt, in welche ein rechtwinkelig gebogenes, nach oben zu

einem birnförmigen Gefäße c erweitertes Glasrohr

eingekittet ist; die Mündung dieses Gefäßes wird durch einen, mit gebogenem

Capillarrohr versehenen Kork geschlossen. Ueber dem Hahne ist gleichfalls ein

zweischenkeliges Glasrohr eingekittet und durch Löthung oder auch durch ein starkes

Kautschukrohr mit einer weiteren, an beiden Enden geschlossenen Glasröhre B verbunden. An der obern Seite dieser letzteren sind

drei Röhren angeblasen: die eine derselben, C, ist so

gebogen, daß sie ein Quecksilbermanometer bildet; die andere, b, ist nach hinten gebogen und communicirt mit einem

Schwefelsäuremanometer von weitem Durchmesser, welches zunächst zur genauen

Bestimmung des erzeugten Vacuums, dann aber auch zur vollständigen Austrocknung des

Gases dient. Die dritte E der an B angeblasenen Röhren endigt in einem an sie angelötheten Glashahn F, an welchen die luftleer zu pumpenden Kolben, Röhren

etc. befestigt werden.

Das im Ganzen einfache Spiel des Apparats ist das folgende:

Zunächst wird das Rohr L, H in horizontale Stellung

gebracht; in H' wird so viel Quecksilber eingegossen,

daß dasselbe bei verticaler Stellung von L, H in Folge

des Gleichgewichtes der Flüssigkeiten in communicirenden Röhren aus H, L durch den Hahn P nach

K, H tritt. Dann erhält der Hahn A die in Fig. 19 versinnlichte

Stellung A', so daß also der Schlüssel vertical steht

und Y nach oben gerichtet ist. Das Quecksilber tritt nun

in das Gefäß c, und man hatte hinreichend Quecksilber in

H gebracht, daß dasselbe nach hergestelltem Niveau

in kleiner Menge in c vorhanden ist und im Rohre L, H in der entsprechenden Höhe R', R' steht. Hierauf wird der Hahn A um einen

Viertelkreis gedreht, wodurch sämmtliche Verbindungen abgesperrt werden; dann wird

das Reservoir H in die Horizontallage H' gebracht. Das Quecksilber sinkt nun nach H' hinab, wodurch sich ein geräumiges barometrisches

Vacuum in G bildet; wird nun der Schlüssel des Hahnes

A horizontal gestellt, so theilt sich das Vacuum von

G auch der Röhre B mit.

Sobald die

Quecksilbersäule bei I stationär geworden, wird der Hahn

um einen Viertelkreis gedreht, um zur verticalen Stellung zurückzukommen und damit

Alles geschlossen wird; dann wird H wieder zur

verticalen Stellung emporgehoben und zur Erleichterung der Arbeit wird das das

Reservoir H tragende Querstück mittelst eines geeigneten

Hakens festgestellt. In Folge des in L, H stattfindenden

Druckes tritt das Quecksilber wieder in G ein, und

sobald hier die Bewegung desselben ganz aufgehört hat, wird der Schlüssel des Hahns

A wieder vertical gestellt, so daß Y nach oben gerichtet ist. Das in G über dem Quecksilber noch vorhandene Gas tritt nun sogleich in das Gefäß

c, indem es durch den Canal m, n des Hahns A geht. Durch eine geringe

Senkung des Kolbens H läßt man jetzt eine kleine Menge

Quecksilber aus der Kugel c nach G zurücklaufen, richtet dann H wieder auf und

überzeugt sich auf diese Weise, daß die letzte Gasblase ausgetreten ist; dann gibt

man dem Hahne wieder eine Vierteldrehung und beginnt die Procedur von Neuem. In

kurzer Zeit ist so ein vollständiges Vacuum hergestellt.

Wie man sieht, wird bei diesem Apparate der einzige schädliche Raum auf ein Minimum

reducirt; derselbe beschränkt sich auf den Hohlraum des kleinen Canals m, n (Fig. 19), welcher durch

den Hahnschlüssel gebohrt ist. Aus diesem und anderen leicht ersichtlichen Gründen

darf diese Durchbohrung des Hahnschlüssels einen nur sehr geringen Durchmesser

haben; überdieß muß sie innen recht glatt polirt seyn und eine schwach conische

Gestalt haben, indem sie an ihrer nach dem Griffe des Hahnschlüssels zu gelegenen

Mündung, bei m, etwas weiter ist als bei n, so daß diese weitere Mündung nach unten gerichtet

ist, wenn der Hahnschlüssel vertical steht, Y also nach

oben gerichtet ist. Durch diese Vorsichtsmaßregeln soll bewirkt werden, daß keine

Quecksilberblase in dem Canal des Hahns adhäriren kann für den Fall, daß man aus

Ungeschicklichkeit Quecksilber hätte über den Hahn treten lassen. Der Canal m, n kann auch etwas weiter seyn, aber die beiden

Oeffnungen der in den Hahnschlüssel gebohrten Canäle müssen ganz genau mit dem

axialen Hohlraum der an dem Körper des Hahns befindlichen verticalen Röhrenenden

zusammenfallen. Das untere dieser Röhrenenden muß übrigens möglichst kurz seyn; in

der Abbildung ist es nur der Deutlichkeit wegen etwas länger dargestellt.

Ueber die bei diesem Apparate erforderlichen Kautschukröhren ist nichts besonderes zu

bemerken; bekanntlich lassen sich aus Kautschukplatten mit Leichtigkeit Röhren von

allen Dimensionen, von jedem Durchmesser, von jeder Wandstärke herstellen, welche

ebenso gut inneren Pressungen, als dem atmosphärischen Drucke nach Herstellung des Vacuums in

denselben zu widerstehen vermögen.

Will man das entstandene Vacuum mit größerer Genauigkeit abschätzen, so läßt sich,

falls das Manometerrohr des Apparats einen zu geringen Durchmesser haben sollte,

sehr leicht bei F mittelst eines Glasrohrs außer dem zu

evacuirenden Kolben oder Rohr auch ein Quecksilbermanometer von stärkerem

Durchmesser anbringen, um jede Capillarwirkung zu vermeiden; man mißt dann mittelst

des Kathetometers die Niveaudifferenzen der Quecksilbersäulen, nachdem das Manometer

vorher in geeigneter Weise bewegt worden ist, damit jede Capillaradhärenz beseitigt

wird, und die oberen Flächen beider Quecksilbersäulen einen gleichen Meniscus

erhalten.

Tafeln