| Titel: | Die Heißluftmaschine von Windhausen und Huch; von Conrector G. Delabar. |

| Autor: | Gangolf Delabar [GND] |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. XLVIII., S. 169 |

| Download: | XML |

XLVIII.

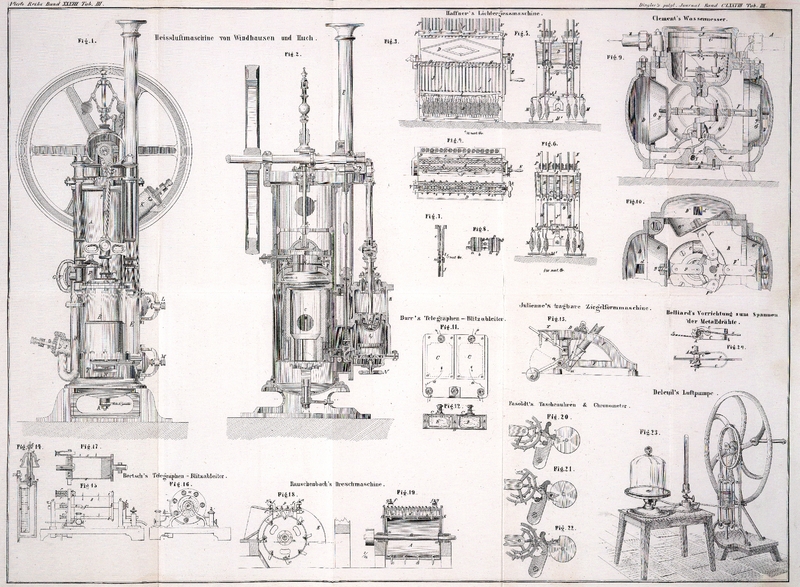

Die Heißluftmaschine von Windhausen und Huch; von Conrector G. Delabar.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Delabar, über die Heißluftmaschine von Windhausen und

Huch.

Diese Maschine, welche von dem Ingenieur Franz Windhausen

unter Mitwirkung des Kaufmanns E. H. Huch in Braunschweig

erfunden, patentirt und bis jetzt wenigstens in einigen Exemplaren ausgeführt worden

ist, und über welche im Laufe des letzten Jahres bereits auch Mittheilungen in

mehreren Zeitschriften erschienen sindSiehe: die Leipziger illustrirte Zeitung vom 5. November 1864, Nr. 1114;die deutsche Industriezeitung von 1865, Nr. 7;Wieck's deutsche illustrirte Gewerbezeitung von

1865, Nr. 35;den Scientific American vom 10. Juni 1865; undden „Bericht über die Versammlung der deutschen Ingenieure und

Architekten im August und September 1864 zu Wien,“ welcher

kürzlich im Buchhandel ausgegeben worden ist und worin sich eine bezügliche

Mittheilung vom Ingenieur Alexis v. St. Györgyi in Wien vorfindet., beruht im Wesentlichen auf demselben Princip wie die Belou'sche Heißluftmaschine, die wir kürzlich in diesem Journal (Bd.

CLXXVII S. 413) einer speciellen Betrachtung unterzogen haben. Es wird nämlich bei

ihr ebenfalls die atmosphärische Luft mittelst einer Luftpumpe angesaugt, comprimirt

und in einen geschlossenen Ofen mit innerer Feuerung getrieben, worin sie, durch das darin unterhaltene Feuer

erhitzt und mit den Verbrennungsgasen vermischt, als motorische Kraft zum Betriebe

einer damit in Verbindung stehenden Kolbenmaschine verwendet wird.

Die Construction und Einrichtung, an deren Verbesserung die Erfinder und Patentträger

schon seit einigen Jahren ununterbrochen fortarbeiten, ist indessen wesentlich

verschieden von der angeführten Belou'schen Maschine und

unterscheidet sich von dieser schon dem Aeußeren nach durch ihre aufrechte Stellung

und Anordnung, indem sowohl der Kessel mit dem darin eingeschlossenen Feuerungsraum

als der Arbeitscylinder mit der Steuerung vertical

gestellt sind, während diese Theile bei der französischen Maschine in horizontaler

Lage sich befinden.

Die deutsche Maschine unterscheidet sich aber auch hinsichtlich ihrer inneren Einrichtung nicht unbedeutend von der letzteren,

indem nicht nur das Innere des Ofens sowohl als des Cylinders ganz anders angeordnet

ist, sondern auch letzterer zugleich für die Ansaugung und Compression der kalten

Luft wie für die Expansion der erhitzten Gase dient, während bei der Belou'schen Maschine der Expansionscylinder von der

Luftcompressionspumpe ganz getrennt ist.

Weitere Eigenthümlichkeiten der calorischen Maschine von Windhausen und Huch bestehen darin, daß der im

eisernen Kessel eingeschlossene Feuerungsraum zur besseren Zusammenhaltung und

Ausnutzung der Wärme mit Backsteinen aus feuerfestem Thon ausgefüttert ist, daß die

Speisung des inneren Ofens mit Kohlen durch einen turbinenartigen Drehschieber und

das Schüren des Feuers in demselben mittelst eines Drehrostes vor sich geht, und daß

der erhitzten Luft durch eine besondere Vorrichtung stets eine gewisse Menge

Wasserdampf beigemischt wird, wodurch sie eine feuchte Beschaffenheit erlangtNach den früheren Angaben sollen zu diesem Zweck 3–6 und nach den

neueren 2–5 Pfund Wasser pro Pferdekraft

und Stunde zur Verdampfung oder Vermischung kommen., welche sich den Versuchen zufolge für die bessere Erhaltung der

Reibungsflächen besonders günstig erwiesen habe.

Zur näheren Erläuterung der ganzen Maschine wie ihrer einzelnen Theile erlauben wir

uns, auf die der oben angeführten letzten Quelle entlehnten Figuren 1 und 2 zu verweisen,

wovon erstere eine verticale Ansicht und letztere einen verticalen Durchschnitt der

Maschine darstellt. Darin bezeichnen:

A den aufrechtstehenden eisernen Kessel, in dessen

unterem Theile der Feuerungsraum c und in dessen oberem

Theile die Vorrathskammer r zur Beschickung des

Brennmaterials sich befindet, womit jener während des Ganges mittelst des bereits

erwähnten turbinenartigen Drehschiebers k und der Welle

k' selbstthätig oder durch die Hand des Wärters

gespeist wird;

B den mit dem Kessel durch die Wände des Schieberkastens

T und die Gußstücke a'

festverbundenen Arbeitscylinder, in dessen oberem Theil die Ansaugung und

Compression der kalten Luft und in dessen unterem, etwas erweitertem Theil die

Expansion der erhitzten Gase mittelst des eigenthümlich construirten Doppelkolbens

b¹ und b³

vor sich geht;

C die auf dem Cylinderdeckel angebrachte Stopfbüchse für

die Kolbenstange, welch' erstere zugleich als Luftventil dient;

D den Verbindungscanal und

E das Abzugsrohr, wodurch die in dem Cylinder B verbrauchten Gase in's Freie abgeleitet werden;

F, G, H, J die Ventil- und Rohrleitung, durch

welche die angesaugte und comprimirte atmosphärische Luft dem Ofen zugeführt wird,

und

G insbesondere ein Rad, das zur Regulirung der

Temperatur im Innern des Ofens dient, indem durch entsprechende Drehung desselben

die verschiedenen Oeffnungen der Luftcirculation verändert werden und dadurch eine

mehr oder weniger lebhafte Verbrennung bewirkt wird;

K, L, M Thüren zum Einbringen der Kohlen und zum

Ausbringen der Schlacken und Aschenrückstände, welche wie die Thüre des

Lufteinführungsrohrs J, während des Ganges der Maschine

hermetisch verschlossen seyn müssen;

N ein Rad, womit die Communication des Cylinders B mit dem Canal D und dem

Abzugsrohr E für die verbrauchte Luft hergestellt

wird;

O eine unrunde Scheibe und

P eine damit und mit dem Steuerungsschieber f in Verbindung stehende Steuerungsstange;

Q die Treibstange, welche einerseits mit der

Kolbenstange und andererseits mit der Kurbel verbunden ist und die mechanische

Arbeit, welche die erhitzten Gase durch ihre Expansion im Ueberdruck gegen den

Atmosphärendruck auf den Kolben des Cylinders ausüben, auf die Schwungradwelle

überträgt, die ihrerseits in einem starken Rahmen auf dem Kesseldeckel festgelagert

ist;

R einen Hebel, der mit dem Drehrost des Ofens in

Verbindung steht, durch welchen, wie bereits bemerkt, das Feuer von außen beliebig

geschürt werden kann; endlich

S die Regulatorstange, welche vom Centrifugalpendel aus

auf die Drosselklappe g' wirkt, durch welche der Zutritt

der heißen Luft in dem Zuflußrohr g ganz oder theilweise

aufgehoben werden kann.

Ueber die Construction des Ofens und Cylinders im Speciellen enthält der erwähnte Artikel von Györgyi das Folgende:

I. Der Ofen.

In demselben befinden sich fünf ihren Functionen nach verschiedene Räume, und

zwar:

1) Der Brennschacht c. In diesem findet auf dem die

untere Schachtöffnung schließenden Drehroste die Verbrennung statt, und er ist

deßhalb aus einem Chamotte-Cylinder gebildet, der von einem Blechmantel fest

umschlossen wird. Diesen Schacht umgibt concentrisch

2) der Mischraum d. In diesem sind eine Menge verticaler Gußrohren d¹ angebracht, deren obere Mündungen mit dem

Brennschacht communiciren, während die unteren Enden in einen Ringraum d² ausmünden, aus welchem die heißen Gase durch

das Rohr g in den Cylinder strömen. In diesem Ringraum

und den Röhren findet die Mischung der Verbrennungsgase mit comprimirter Luft in

solcher Weise statt, daß das Gasgemisch beim Einströmen in den Cylinder eine dem

Expansionsgrade der Maschine entsprechende Temperatur angenommen hat. Die obere

Mündung des Brennschachtes und des Mischraumes sind von einer Chamottekuppel h überspannt, in deren Mitte ein mit Chamotte

gefütterter Schacht h¹ aussteigt. Die obere

Mündung dieses Schachtes communicirt

3) mit dem Raume r, welcher zur Aufnahme von Kohlen

bestimmt ist. Die Kohlen werden durch einen mit turbinenartigen Schaufeln versehenen

Drehschieber k mittelst der verticalen Welle k¹ entweder automatisch oder durch die Hand des

Wärters durch den Schacht h¹ auf den Rost

gebracht. Der Kohlenschieber k ist senkrecht über der

Mündung des Speiseschachtes mit Chamotte unterfüttert, um der Einwirkung der

strahlenden Wärme zu widerstehen.

Unmittelbar unter dem Kohlenraume ist über der Kuppel h

4) der Ringraum y gebildet. In diesen Raum gelangt der

Theil der comprimirten Luft, welcher zur Mischung mit den Verbrennungsgasen und zur

Rauchverbrennung dient. Die Luft strömt aus diesem Räume in den Misch- und

Brennschacht d und c durch

die kleinen Düsen h² und h³. Die Mündungen der letzteren correspondiren mit denen der Röhren

d¹; die Hauptmasse der comprimirten Mischluft

wird vom Brennschachte abgehalten und dadurch bleibt unter der Kuppel die

Entzündungstemperatur gewahrt, so daß die durch die Düsen h² einströmende Luft die Rauchverbrennung bewirken kann.

In diesem Raume, Isolirraum genannt, weil er den Kohlenraum vor der zu großen Hitze

im Brennschachte schützt, bezeichnet h⁴ eine

Metall-, am besten Kupferplatte. Auf derselben liegt ein den Speisehals

umschließendes Rohr i, aus welchem durch viele kleine

Löcher Wasser zum Anlassen und während des Ganges der Maschine gespeist wird. Dieß

geschieht durch eine kleine Speisepumpe, welche von der Maschine getrieben wird.

Endlich umschließt den ganzen inneren Ofen

5) der Raum e. In denselben strömt die comprimirte, wenig

erhitzte Luft und schützt die äußeren Wände des Ofens vor zu großer Erhitzung. Die

Luft strömt aus diesem Raum durch den Rost zur Verbrennung und wird nach Maaßgabe

der Verbrennung stetig erneuert, so daß die äußere Kesselwand kaum die Temperatur

erreicht, welche die comprimirte Luft durch den Compressionsact erhalten hat.

II. Der Cylinder

B.

Derselbe ist unmittelbar mit dem Schieberkasten und oben angegossenen Pratzen a¹ an den Ofen geschraubt und zerfällt in zwei

durch den Kolben b¹ getrennte Räume. Der Raum

unter dem Kolben ist zur Aufnahme der aus dem Ofen strömenden heißen Gase bestimmt,

während der Raum über dem Kolben zur Aufnahme von atmosphärischer Luft bestimmt ist,

die von dem Kolben darin comprimirt und in den Ofen gepreßt wird.

Die Construction des Cylinders und des Kolbens ist hierbei eine derartige, daß:

1) die comprimirte Luft sowie die Wandungen des Cylinders möglichst kühl erhalten bleiben. Zu dem Zwecke

ist der obere Theil des Cylinders einwandig und die äußere Fläche den kühlenden

Einflüssen der Atmosphäre exponirt;

2) die Gase unter den Kolben möglichst hoch erhitzt einströmen, sich wenig abkühlen

und dabei doch die Hauptmasse des Kolbens und des Cylinders nicht in schädlicher

Weise erhitzen.

Zu dem Zwecke hat der Kolben einen cylindrischen, hohlen oder mit schlechten

Wärmeleitern gefüllten Hintersatz b³ von gleicher

Höhe wie die Hubhöhe des Kolbens. Dieser Hintersatz ist von einem dünnen

Blechcylinder b² umschlossen, der luftdicht in

den Cylinder B gepreßt ist, welcher so ausgeweitet ist,

daß ein isolirender Ringraum um den Blechcylinder b² gebildet wird. Letzterer ist nur mit sehr kleiner Fläche in

unmittelbarer Berührung mit dem Cylinder B.

Die heißen Gase gelangen aus dem Ofen durch den Rohrstutzen g, der mit geringen Flächen leicht auf den Vertheilungsschieber gepreßt

ist, durch den Canal f des Schiebers unter den Kolben.

Gleichzeitig strömt während der Einströmung der heißen Gase kühle, comprimirte Luft

durch einen besonderen Canal b vor die Liderungsringe

des Kolbens und schützt diese sowie die Laufbahn des Kolbens gegen das Eindringen

der heißen Gase. Diese comprimirte kühle Luft unterhält einen Gegenstrom zwischen

dem Kolbenhintersatz und dem Cylinder nach unten und schützt so den Kolbenhintersatz

vor der übermäßigen Erhitzung.

Die Abströmung der Gase erfolgt unter dem Vertheilungsschieber durch einen an den

Cylinderboden angegossenen Canal D und von hier weiter

durch das Rohr E in's Freie.

Der Raum über dem Vertheilungsschieber steht mit dem Kaltluftraum e in freier Communication, und es sind deßhalb die

Oberflächen der Gleitbahn und des Vertheilungsschiebers der kühlenden Wirkung der

comprimirten Luft ausgesetzt. Die Schieberstange geht durch eine lange Stopfbüchse

direct bis zur unrunden Scheibe O.

Das Ansaugen und Comprimiren der atmosphärischen Luft geschieht, wie schon erwähnt,

in dem Raume über dem Kolben. Zu dem Zwecke geht die Kolbenstange durch eine

Stopfbüchse C, an welche zugleich das mit Leder belegte

Saugventil gegossen ist. Es wird durch diese Einrichtung das rechtzeitige Oeffnen

und Schließen durch die Friction der Kolbenstange selbst bewirkt.

Ist die Luft vor dem Kolben so weit comprimirt, daß die Spannung gleich der im Ofen

ist, so hebt sich ein auf dem Cylinderdeckel angebrachtes Druckventil, welches von

dem in Fig. 1

dargestellten Ventilgehäuse F umschlossen ist. Von hier

gelangt die Luft zunächst in einen Rohrstutzen, aus welchem sie durch zwei Canäle,

den horizontalen bei G und den verticalen H (Fig. 1) in die Räume e und y des Ofens gelangt.

Diese Canäle können mittelst des Rädchens G und eines

Schiebers mehr oder weniger geöffnet werden. Dadurch wird nun entweder mehr Luft zur

Mischung oder mehr zur Verbrennung geführt und somit die Temperatur der Gase

regulirt.

Die Regulirung des Ganges der Maschine geschieht durch den

Schwungkugel-Regulator, der auf die Drosselklappe g¹ wirkt. Außerdem sind an beliebiger Stelle des Ofens Manometer,

Sicherheitsventile und dergleichen angebracht.

Endlich ist noch in Bezug auf die oben erwähnte kleine Wasserspeisepumpe zu bemerken,

daß dieselbe pro Pferdekraft und Stunde 2 bis 5 Pfd. Wasser auf die Platte h⁴ pumpt, und durch das Rohr i ausspritzt. Dieses Wasser verwandelt sich in Dampf,

der sich mit heißen Gasen mischt, und diesen einen gewissen Grad von

Feuchtigkeitsgehalt verleiht, der sich für die Erhaltung der Reibflächen nach den

seitherigen Erfahrungen sehr gut bewährt hat.

Hinsichtlich der Wirkungsweise der im Vorigen beschriebenen Maschine sey hier

nochmals bemerkt, daß die erhitzte Luft stets nur auf die eine untere Seite des

Kolbens wirkt und daß ihre Wirkung einfach in dem Ueberdruck ihrer Expansion gegen

den auf die andere, obere Seite des Kolbens ausgeübten Atmosphärendruck besteht, und

daß daher die in Rede stehende Maschine zu den einfachwirkenden oder sogenannten

atmosphärischen Maschinen gehört. Daß dieselbe aber auch doppeltwirkend und, mit

einem oder mehreren Cylindern versehen, horizontal oder vertical angeordnet seyn

kann, ist nach dem Vorhergehenden für sich klar. Und wirklich seyen diese

verschiedenen Systeme im Bau begriffen.So bei A. Luz in Brünn; J. Korösi in Andriz bei Graz; F. Ringhoffer in Prag; J. G. Hoffmann in

Breslau; Gebrüder Möller in Brackwede in

Westphalen; Bonsack, Hansen und Comp. in Gotha; der Maschinenbaugesellschaft in Carlsruhe; G. Kuhn in Stuttgart und der Magdeburg-Halberstädter-Eisenbahn-Gesellschaft etc. Ob dieselben sich bewähren werden, muß jedoch erst die Zukunft lehren. Die

Versuchsresultate, welche bis jetzt über die wenigen ausgeführten Maschinen bekannt

geworden, sind indessen nicht der Art, daß man sich von dem neuen

Constructionssystem viel mehr als von anderen ähnlichen calorischen Maschinen

versprechen dürfte.

Die erste derartige Maschine wurde nämlich in Duderstadt gebaut, und leiste bei einem

12zölligen Cylinderdurchmesser circa 5 Pferdekräfte. Die

zweite, welche in Braunschweig gebaut und aufgestellt worden ist, besitze hingegen

einen Kessel von 80'' Höhe und 30'' Durchmesser und zwei Cylinder von 18''

Durchmesser und einem Kolbenhub von 20 1/2'', und sey

für einen Effect von 26–30 Pferdekräften berechnet.

Diese letztere Maschine gebe nach genauen Messungen mittelst eines von Windhausen hierzu eigens construirten Bremsers im

normalen Gang bei 100 Umdrehungen per Minute und bei 4

Atmosphären Spannung und 350–400° C. Temperatur der erhitzten Luft

einen Effect von 26,4 Pferdekräften.

Wie groß aber das hierbei verbrauchte Brennmaterial sey, konnte man bei dieser

Maschine so wenig als bei jener erfahren. Denn die frühere Angabe in der Leipziger

illustrirten Zeitung, wornach diese Maschine nicht mehr als 1–1 1/2 Pfund

Steinkohle per Pferdekraft und Stunde verbrauche, hat

keine Wahrscheinlichkeit für sich und die neuere Angabe in dem Bericht von Györgyi, wornach „der Betrieb der Maschine, das

Anheizen aus dem kalten Zustand bis zu dem Grade, daß die Maschine in Gang

gesetzt werden kann, 40–45 Pfund Kohlen erfordert,“

ist zu unbestimmt, weil

man damit nicht wissen kann, was die Maschine im normalen Gang per Pferdekraft und Stunde brauchen wird.

Von etwas mehr Werth sind in dieser Beziehung die aus dem „Monatsblatt des

hannoverschen Gewerbevereins“ entnommenen Angaben in der deutschen

Gewerbezeitung über eine neuere Maschine dieser Art, welche, wenn sie anders

zuverlässig sind, allerdings günstiger lauten. Diese Maschine, welche ebenfalls in

Braunschweig aufgestellt ist, habe einen aufrechtstehenden cylindrischen Kessel von

240 Centimeter Höhe und 85 Centimeter Durchmesser, einen Arbeitscylinder von 78

Centimeter Durchmesser und 64 Centimeter Kolbenhub, und einen besonderen

Luftpumpencylinder von 64 Centimeter Durchmesser mit einem zwischen 60 bis 62

Centimeter verstellbaren Hub. Dieselbe bewege sich mit einer merklich geringeren

Geschwindigkeit von nur 63 bis 71 Umdrehungen per Minute

und die Temperatur der heißen Luft steige auf 210 bis 600° C., während die

abziehenden verbrauchten Gase nur mehr eine Temperatur von 22 bis 51° C.

zeigen sollen. Und bei dieser Maschine, deren Nutzleistung zu 5,10 bis 7,70

Pferdekräften aus den damit angestellten Versuchen gefunden wurde, belaufe sich der

Brennmaterialverbrauch per Stunde und Pferdekraft nicht

höher als auf 1,6 Kilogr. Steinkohlen oder 4,8 Kilogramme Braunkohlen.

Wenn sich nun auch hiernach der Brennmaterialverbrauch im Verhältniß zu anderen

calorischen Maschinen und selbst zu den Dampfmaschinen nicht besonders ungünstig

herausstellt, so scheint uns doch der nach Obigem bis zu 600° C. ansteigende

Temperaturzustand der bei dieser Maschine zur Anwendung kommenden erhitzten Luft

eine so bedenkliche Sache, daß wir auch zu dieser neuen Construction noch immer kein

rechtes Zutrauen gewinnen können, so sehr wir auch den Erfindern und Erbauern das

endliche Gelingen derselben gönnen möchten.

Tafeln