| Titel: | Clément's Wassermesser; Bericht von Tresca. |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. XLIX., S. 175 |

| Download: | XML |

XLIX.

Clément's Wassermesser; Bericht von Tresca.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Juli 1865, S. 389.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Clément's Wassermesser.

Clément's Wassermesser besteht aus einem

prismatischen Körper, dessen sechs Flächen zur Anordnung und Befestigung der

verschiedenen Theile des Apparates benutzt sind.

In jeder der vier Seitenflächen befindet sich eine große Oeffnung mit einer darauf

passenden metallenen Kapsel. Die Manischen dieser letzteren dienen zugleich zum

Befestigen einer zwischen den beiden zusammengeschraubten Theilen befindlichen

Lederplatte, welche einen Balg zu bilden hat. Die auf diese Weise um die senkrechte

Achse des Apparates angeordneten Bälge oder Beutel bilden die Meßräume für das

durchfließende Wasser.

Auf der oberen Fläche ist das Zeigerwerk angebracht, welches durch eine Mittelwelle

bewegt wird, die mit den vier Lederbeuteln durch gegliederte Stangen verbunden

ist.

Endlich befindet sich über der unteren Fläche innen der mit der Hauptwelle verbundene

Wasservertheilungshahn; derselbe hat zwei Oeffnungen in entgegengesetztem Sinne,

durch welche nach und nach alles Wasser gehen muß, welches nach den Bälgen fließt

und von denselben austritt.

Der eine Canal in dem Hahnkegel führt das den Apparat erfüllende Wasser in den einen

Balg oder Beutel, während der andere Canal das im entgegengesetzten Balg enthaltene

Wasser nach außen durch eine unterhalb befindliche, stets mit der betreffenden

Leitung verbundene Oeffnung ausfließen läßt.

Man ersieht schon hieraus, daß das Wasser frei in den Meßapparat tritt, dort die

obere Oeffnung des Hahnes trifft, durch diese in einen der Beutel gelangt, welcher,

indem er sich anfüllt, durch die entsprechende Zugstange auf die Welle des Apparates

wirkt. Bevor noch der Raum des Beutels ganz gefüllt ist, bewirkt die Zugstange daß

die Welle mit dem Hahn so viel wie nöthig gedreht ist, um die Vertheilung nach dem

nächsten Raume schon beginnen zu lassen, wo nun der Hergang derselbe ist, und daß

nach einer weiteren Vierteldrehung dieser Hahn, der nunmehr im Ganzen halb umgedreht

ist, dem Canal des ersten Beutels seine Auslauföffnung darbietet und das darin

enthaltene Wasser jetzt entleert.

In dem Augenblick, wo dieses Wasser ausfließt, füllt sich der gegenüberliegende

Beutel, so daß das anlangende Wasser zur Entleerung des ersten Beutels beitragen

muß.

Dieser Apparat kann daher auch bei nur schwachem Drucke functioniren.

Die Räder des Zählwerkes werden durch die Mittelwelle in Bewegung gesetzt; um aber

die Eintheilung mit größter Genauigkeit reguliren zu können, enthält das Zeigerwerk

eine Uebertragung mittelst Frictionsconus. Die an der Hauptwelle befestigte Scheibe

wirkt nämlich mit ihrem Umfange auf einen kleinen Conus von Gutta-percha, den

sie durch Reibung

mitnimmt; wenn man nun diesen Conus um ein Geringes in der Richtung seiner Achse

verschiebt, so kann man bewirken, daß jede Umdrehung der Scheibe den Conus und die

Zahnräder in der Folge um einen Bruchtheil einer Umdrehung mehr oder weniger

umdreht. Diese Möglichkeit, den Apparat bei der Construction zu reguliren, ist noch

von besonderem Werth, falls die Erfahrung ergeben sollte, daß die durch die

Lederplatten gebildeten Räume nach einem längeren Gebrauche an Volumen zunehmen.

Noch sind folgende Theile hervorzuheben:

Wir haben gesagt, daß die durch die Lederbeutel gebildeten Räume, abwechselnd schlaff

und gespannt, in gewissen Zeitpunkten durch den Canal im Hahnkegel mit dem Innern

des Meßapparates in Verbindung stehen. Der Erfinder hat noch eine andere, viel

kleinere Verbindung hergestellt, welche durch Ventile verschlossen ist, damit die

Luft welche sich etwa in den Beuteln entwickelt, in den Körper des Apparates

zurücktreten kann. Dieser Theil ist wesentlich, um die Luft entfernen zu können,

aber wir wissen nicht, ob die Ventile die gewünschte automatische Wirkung

zuverlässig ausüben.

Unter der Austrittsöffnung hat der Boden des Apparates ein großes durch ein

Lederstück geschlossenes Loch, unter welchem eine Kammer, die sogenannte

Gegendruck-Kammer, angebracht ist, welche stets mit dem Inneren in Verbindung

steht. Da der unter dem Leder ausgeübte Druck sich auf den Hahnkegel überträgt, so

wird hierdurch vermieden, daß dieser sich zu fest in seiner Büchse eindrehen und

dann den Zugstangen nicht mehr folgen kann.

Aus dem Protokoll über die Proben, welchen wir diesen Wassermesser unterzogen haben,

ergeben sich folgende Schlüsse:

1) Während man den Druck des Wasserzuflusses von 3,84 bis 14 Meter wechseln ließ,

fand man niemals einen Unterschied von 1 Liter per

Hektoliter zwischen der directen Messung und der Ablesung am Apparate, obwohl dabei

die Oeffnung des Hahnes vielfach abgeändert und der Abfluß während des Versuches

häufig absichtlich unterbrochen wurde.

2) Der Druckverlust in Folge des Durchganges des Wassers durch den Apparat veranlaßte

niemals eine größere Druckdifferenz als 0,017 Atmosphäre, und diese Eigenschaft ist

ein erheblicher Vorzug des neuen Wassermessers vor den meisten anderen.

3) Das Zählwerk zeigt den Durchfluß auch noch an, wenn das Wasser nur tropfenweise

ausfließt.

Diese Andeutungen beweisen, daß der uns zur Prüfung vorgelegte Apparat den Bedingungen, welche

man an ein solches Instrument stellen kann, entspricht. Er mißt jedenfalls die

abgegebenen Wassermengen mit größerer Sicherheit, als es bei den Gasuhren geschieht,

welche doch bei Streitigkeiten zwischen Käufer und Verkäufer des Leuchtgases

maßgebend sind. Allerdings gestattet bei letzteren Meßapparaten der gasförmige

Zustand des Productes nicht das Mitreißen von fremden, die einzelnen Theile des

Instrumentes störenden Substanzen. Dieß ist dagegen bei dem Wasser größerer

Wasserwerke nicht der Fall; dasselbe enthält stets mehr oder weniger Schlamm,

verschiedene Niederschläge aus den Canälen, kleine Thierchen und selbst größere

Fische. Es scheint uns, daß man den Wassermessern den Vorwurf nicht machen darf, daß

sie vor solchen Zufällen nicht geschützt sind; die gesuchte mechanische Construction

kann natürlich nicht alle Unvollkommenheiten des Wassers selbst verbessern; man kann

zwar deren nachtheiligen Einfluß durch stromaufwärts in den Leitungen angebrachte

Seihvorrichtungen vermindern, aber so lange das Wasser Niederschläge bilden kann,

wird es auch unmöglich seyn zu verhindern, daß diese den Apparat verunreinigen und

seine Wirksamkeit beeinträchtigen. Noch weit weniger kann man eine befriedigende

Lösung in Bezug auf die thierischen oder pflanzlichen Erzeugnisse erwarten, welche

in der Leitung selbst entstehen.

Der neue Wassermesser entspricht eben so gut, wie jeder andere, den Bedingungen des

laufenden Dienstes; man wird ihn eben so gut wie jeden anderen nach längerem

Gebrauche reinigen müssen, was bei der Einfachheit seiner Einrichtung sehr leicht

geschehen kann.

So lange der Verkauf des Wassers für häusliche Zwecke ausschließlich durch die

städtischen Behörden geschieht, wird kaum ein Wassermesser allen Anforderungen

entsprechen können. Die Anwendung dieser Apparate bedingt eine unbequeme Controle,

eine in's Kleinliche gehende Berechnung; der Verkauf muß nach den kleinsten und

verschiedensten Bruchtheilen geschehen und erfordert eine fast vollkommene Reinigung

und Klärung des Wassers. Es ist also nicht zu verwundern, wenn bei so vielerlei mit

der Allmacht der Verwaltung wenig verträglichen Ansprüchen noch kein Wassermesser

als vollkommen brauchbar befunden wurde.

Dabei hat man nicht zu vergessen, daß die vollständige Lösung des Problems bei weitem

nicht so wichtig ist, wie die Erfinder solcher Apparate annehmen. Wenn das zu

messende Product einen Werth von 10–20 Centimes per Kubikmeter hat und der Ueberfluß an sich ein Uebelstand ist, so

braucht man sich nicht immer um eine sehr genaue Messung zu bemühen. Die

(französische) Verwaltung zieht es mit Recht vor, die Concessionen nach dem

wahrscheinlichen Verbrauche zu ertheilen und dabei alle nöthigen Vorkehrungen zu

treffen, um in jedem Falle mehr Wasser abgeben zu können, ohne doch unnöthigem

Verbrauche oder Betrügereien Vorschub zu leisten.

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, bietet das Messen des Wassers nur noch für

die industriellen Anwendungen wirkliches Interesse, und es scheint uns, daß zu

diesem Zwecke die meisten Apparate hinreichend genau sind.

Ebenso wie die besseren von uns geprüften Apparate scheint uns der Apparat von Clément sichere Gewähr für gute Wirksamkeit zu

bieten und in seinen Einzelheiten mit richtigem Verständniß construirt zu seyn.

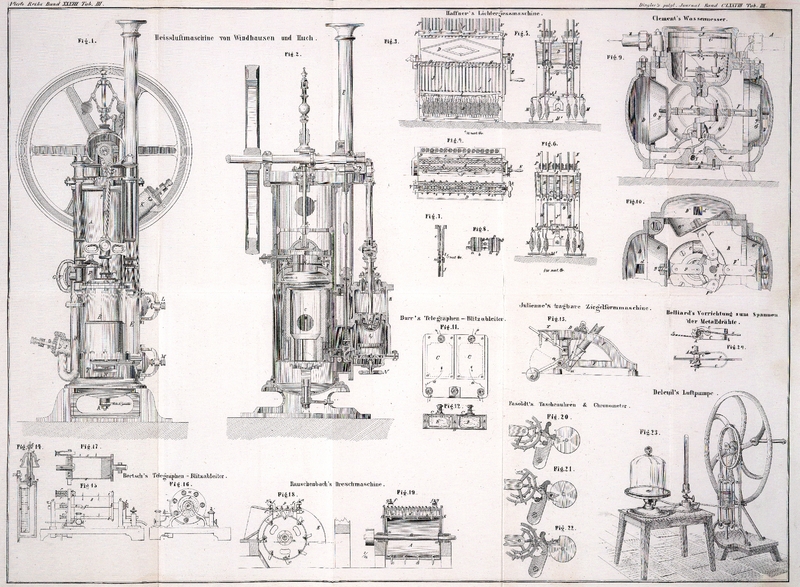

Beschreibung der

Abbildungen.

Figur 9 ist

ein senkrechter Durchschnitt durch die Achse des Apparates.

Fig. 10 ist

ein horizontaler Durchschnitt durch die Mitte des Zapfens der verticalen Welle des

Vertheilungshahnes.

Das Wasser tritt durch das Rohr A in den inneren Raum B des Apparates, erfüllt denselben ganz und gelangt zur

Oeffnung c des Vertheilungshahnes C, welcher zwei Wege oder Canäle hat; bei der Stellung Fig. 9 läßt er einerseits

das Wasser aus dem Raume B nach einem der Beutel oder

Bälge D durch eines der Verbindungsrohre d gehen, und leitet andererseits das Wasser des

gegenüber liegenden Beutels D' durch den Canal der

Oeffnung c' des Hahnkegels und die Oeffnung Y nach dem Austrittsrohre Z.

Der Hahn besteht aus der am Gestell festsitzenden Büchse C und dem Kegel C', welcher sich gleichzeitig

mit der Hauptwelle E des Apparates umdreht.

Diese Welle trägt einen mehrtheiligen Krummzapfen e,

wodurch sie mit den vier Lederbälgen des Meßapparates mittelst der vier kleinen

Zugstangen F, F', F'', F''' in Verbindung steht, welche

die Beutel öffnen und schließen.

G, G', G'', G''' sind die vier Lederbälge, welche

einerseits an den vier Seitenflächen des Gestelles, andererseits mittelst Bolzen g an den Enden der Zugstangen F festsitzen.

K ist die Gegendruck-Kammer, welche mittelst der

darin vorhandenen Haut k und der daran befestigten

Platte den Hahnkegel C' hindert, sich zu fest in die

Büchse einzudrehen. Zu diesem Zwecke ist die Kammer K

stets durch das Rohr l mit dem inneren Raume des

Meßapparates in Verbindung.

M Oeffnung für den Austritt der in den Bälgen

angesammelten Luft, mit

den Ventilen m zur automatischen Rückkehr dieser Luft in

den Körper des Apparates.

Die übrigen Organe dienen zum Zählen der Umdrehungen der Mittelwelle.

p Scheibe mit abgerundeten Rändern, welche mittelst der

durch die Stopfbüchse q hindurchgehenden Hülse an der

Bewegung der Hauptwelle Theil nimmt.

p' Conus von Gutta-percha, welcher auf seinem

Sitz verschiebbar ist und an einem höheren oder tieferen Punkt mit der Scheibe p in Berührung kommen kann.

r, s Zwischenräder des Zählwerkes, t Zeigernadel, t'

Zifferblatt, V Glasscheibe zum Verschluß der das

Zählwerk enthaltenden besonderen Büchse.

Tafeln