| Titel: | Die Talglichtfabrication von C. Haffner Sohn in Thann (Elsaß). |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. LIII., S. 184 |

| Download: | XML |

LIII.

Die Talglichtfabrication von C. Haffner Sohn in Thann (Elsaß).

Aus Armengaud's Génie industriel August 1865, S.

95.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

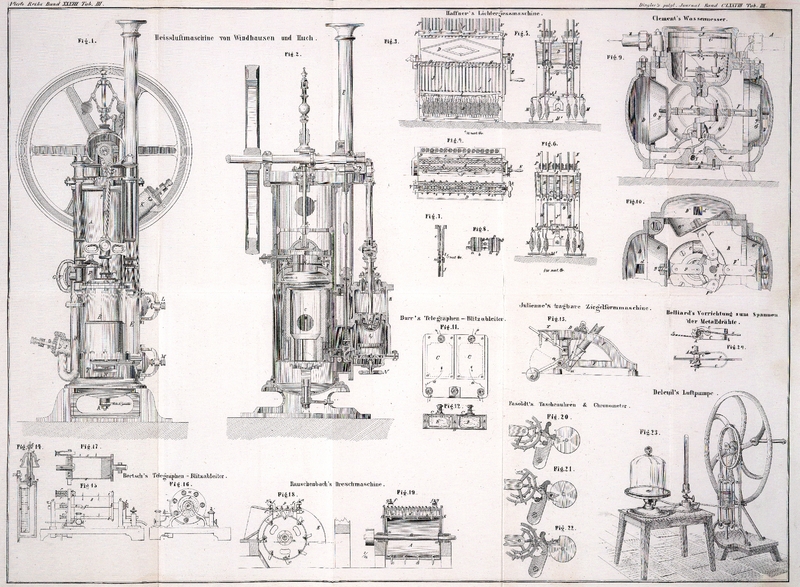

Haffner's Lichtergießmaschine.

Hr. C. Haffner Sohn, Lichterfabrikant in Thann, hat der

Industriegesellschaft in Mülhausen die Zeichnungen und die Beschreibung von

verschiedenen Verbesserungen mitgetheilt, welche er an den Apparaten zur

Lichterfabrication in neuester Zeit angebracht hat.

Das gewöhnliche bei der Lichterfabrication angewendete Verfahren – sagt Hr. C.

Dollfuß in seinem Berichte über Haffner's ApparateBulletin de la Société industrielle de

Mulhouse, t. XXXIV p. 473; November

1864. – ist sehr einfach, sogar noch ein wenig primitiv, und dieses Gewerbe

hatte seit sehr langer Zeit, wenigstens in Bezug auf seinen mechanischen Betrieb,

keinen wichtigen Fortschritt gemacht.

Die Lichter werden bekanntlich auf zwei verschiedene Arten angefertigt, sie werden

nämlich entweder gezogen oder gegossen.

Das Ziehen der Lichter, welches man heutzutage fast ganz aufgegeben hat, ist eine

sehr einfache Operation, die darin besteht, daß man die Dochte so vielmal vertical

in geschmolzenen Talg eintaucht, bis das Licht die gewünschte Dicke erlangt hat.

Das Gießen der Lichter ist wo möglich noch einfacher. Ohne in alle Details dieser

Fabricationsweise hier einzugehen, wollen wir dieselbe kurz beschreiben, um den

Nutzen, welchen die von Hrn. Haffner verbesserte Maschine

gewährt, augenfälliger zu machen.

Die Tische oder Tafeln zum Gießen sind mit kreisförmigen, gleich weit von einander

abstehenden Löchern versehen, von denen jedes eine Gießform aufnimmt. Diese

Gießformen, deren Legirung aus einem Theil Zinn und zwei Theilen Blei besteht, sind

cylindrisch und endigen unten in einen conischen Theil, dessen Spitze mit einem

kleinen Loche zum Durchziehen des Dochtes versehen ist; sobald dieselben in den

Tisch eingesetzt sind, wird jede von ihnen mit einer kleinen ausgeweiteten

Vorrichtung aus Metall versehen, deren unterer Durchmesser gleich dem der Gießform

ist und die in ihrer Mitte einen kleinen Ring trägt, welcher zum Festhalten des

Dochtes in der Mittellinie der Gießform dient.

Die Dochte werden vorher in der gewünschten Länge abgeschnitten und nach einander

mittelst eines entsprechend langen, an seinem einen Ende zu einem Haken umgebogenen

Drahtes durch die Gießformen durchgezogen, eine Operation, welche ziemlich viel Zeit

erfordert. Der auf 35 bis 40° Cels. erwärmte Talg wird hierauf der Reihe nach

in jede Form eingegossen und die Dochte werden sofort nach dem Gießen an ihren Enden

angezogen, um dieselben wieder gerade zu richten.

Nachdem der Talg erstarrt ist, nimmt man die über die Gießformen gelegten

Vorrichtungen hinweg und comprimirt den Talg in jeder Gießform mit einem Spatel oder

mit dem Finger, damit er dicht wird und keine leeren Räume in dem Lichte

zurückbleiben; hierauf läßt man die Lichter so mehrere Stunden stehen und nimmt sie

dann aus den Formen heraus.

Der Gießtisch ist zuweilen mit einer Rinne versehen, in deren Boden die Gießformen

oben endigen; wenn der Talg in diese Rinne, welche etwas geneigt liegt, eingegossen

wird, so füllt er die Gießformen nach einander an. Diese Einrichtung ist aber,

obwohl etwas einfacher als die vorher beschriebene, doch nicht so gebräuchlich, weil

sie dafür, daß sie einen geringen Zeitgewinn gewährt, auch merklich kostspieliger

als jene ist, indem die Gießformen sehr genau in die Rinnen eingepaßt werden

müssen.

Die Nachtheile des bisher gebräuchlich gewesenen Verfahrens bei der

Lichterfabrication bestehen hauptsächlich darin, daß viel Zeit erforderlich ist bis

die Gießformen kalt geworden sind und ein Satz Lichter herausgenommen werden kann;

ferner darin, daß die Fabrication vom Mai bis zum September fast nicht stattfinden

kann, man müßte denn Dampf zum Loslösen der Lichter aus den Gießformen anwenden. Die

während der genannten Monate producirte Quantität ist stets sehr beschränkt und

überdieß werden die Lichter nicht leicht consistent, sind daher von geringer

Qualität. Auch die Gießformen nutzen sich in Folge ihres häufigen Herausnehmens und

Wiedereinsetzens, sowie in Folge des Durchziehens des Dochtes mittelst des

hakenförmigen Drahtes, wodurch sie in ihrem Innern geritzt werden, bald ab.

Die Einrichtung der Haffner'schen Maschine ist nun

folgende:

Zunächst wollen wir bemerken, daß die Maschine nicht von ihm, sondern von einem

Amerikaner erfunden worden ist und daß er die erste derartige Maschine, welche er

anwendete, aus der Schweiz bezogen hat; nachher hat er aber durch eine Reihe von

zweckmäßigen Verbesserungen den guten Gang der Maschine gesichert und die Nachtheile

beseitigt, welche sie ursprünglich besaß.

Die Maschine, mit welcher man auf einmal hundert Lichter fabricirt, besteht aus einem

gußeisernen Troge, dessen Boden mit einer Anzahl von Löchern versehen ist, in welche

verticale, aus einer Legirung von Zinn und Blei angefertigte Gießformen genau

passend eingelassen werden.

Diese cylindrischen Gießformen werden an ihrem unteren Ende durch Conusse mit Knöpfen

aus derselben Legirung geschlossen, welche dazu bestimmt sind, den Kopf der Lichter

zu bilden. Diese Conusse können in den Gießformen aufsteigen und ebenso mit geringer

Reibung niedergehen. Die ganze Vorrichtung ist in einem gußeisernen, mit kaltem

Wasser gefüllten Kasten enthalten, in dessen Boden die Gießformen eingeschraubt

sind; das Wasser in dem Kasten wird je nach den Angaben des Thermometers

erneuert.

Wenn der Talg ganz erstarrt ist, hebt man mit Hülfe einer Kurbel und von Zahnrädern,

die in verticale Zahnstangen eingreifen, welche unten an einen horizontalen, in

einem bestimmten Abstande unter dem das kalte Wasser enthaltenden Kasten

angebrachten Schlitten befestigt sind, hohle Stangen in die Höhe. Diese Stangen sind

oben mit den Conussen verbunden, welche also auch gehoben werden und die Lichter aus

den Gießformen herausschieben. Unter der Maschine ist für jede Gießform eine

Dochtspule angebracht; der Docht geht durch je eine hohle Stange und einen Conus in

die Gießform.

Wenn ein Satz von hundert Lichtern erstarrt ist, werden in Folge der aufsteigenden

Bewegung der Lichter zugleich die sich von den Spulen unten abwickelnden Dochte für

den nächsten Lichtersatz mit in die Höhe gezogen; sobald dann auch diese gegossen

sind, schneidet man die Dochte oben ab und nimmt die hundert außerhalb der Formen

befindlichen Lichter des vorhergehenden Satzes weg. Die Lichter, welche die

Gießformen verlassen, werden nämlich über letzteren mittelst zangenartiger, mit

Barchent gefütterter Vorrichtungen festgehalten, so daß die für den nächsten

Lichtersatz nachgezogenen Dochte genau in den Mittellinien der Gießformen gespannt

werden.

Aus Vorstehendem ist leicht zu ersehen, daß durch diese Maschine die oben angegebenen

Nachtheile des alten Gießverfahrens beseitigt sind.

Der Gewinn besteht nicht nur in der Zeit, die man früher zum Einsetzen der

Gießformen, Durchziehen und Befestigen der Dochte nöthig hatte, sondern auch und

zwar vorzugsweise darin, daß das Abkühlen der Gießformen durch die Anwendung des

kalten Wassers beschleunigt wird, denn höchstens in einer halben Stunde ist der Talg

vollständig erstarrt und die Lichter können aus den Formen gehoben werden, während

bei dem alten Verfahren hierzu wenigstens mehrere Stunden erforderlich waren. Ein weiterer Vortheil

besteht darin, daß das ganze Jahr hindurch gearbeitet werden kann und daß die vom

Mai bis September fabricirten Lichter den während des Winters angefertigten gar

nicht nachstehen. Auch werden die Gießformen nicht wie früher durch Ritze

beschädigt, sondern haben eine fast unbegrenzte Dauer.

Diese Maschine, amerikanischen Ursprunges, ist jetzt allgemein im Gebrauche und Hrn.

Haffner gebührt das Verdienst, noch eine Reihe von

Verbesserungen an derselben angebracht zu haben, die wir jetzt mittheilen

wollen.

Bei den ersten in Frankreich eingeführten derartigen Maschinen wurden die Gießformen

von oben nach unten auf den Boden des das kalte Wasser aufnehmenden Kastens

geschraubt und der Trog in welchen man den Talg gießt, wurde auf die Gießformen

befestigt; es war viel Zeit erforderlich, um die Gießformen in ihre Löcher zu

befestigen und wenn eine von denselben unbrauchbar geworden war, so mußte man alle

hundert Formen frei machen, den oberen Trog abnehmen, die mangelhafte Gießform

auswechseln und dann die mühsame Arbeit des Einsetzens der hundert Gießformen von

Neuem beginnen. Gegenwärtig werden die Gießformen von unten eingeführt und von unten

nach oben eingeschraubt; sobald dieses geschehen ist, wird auf das untere Gewinde

der Form eine Scheibe gegen den Boden des Wasserkastens geschraubt, um einen

wasserdichten Verschluß der Oeffnung zu sichern. Wenn eine Gießform ausgewechselt

werden muß, so ist dieß sehr leicht zu bewirken, ohne daß andere Gießformen als die

beschädigte herausgenommen werden müssen. Man wird nun zwar sagen, daß diese

Detailverbesserung sehr nahe gelegen habe, sie verdient aber deßhalb doch anerkannt

zu werden.

Eine zweite und wichtige Verbesserung betrifft die Sicherung des regelmäßigen Ganges

der Maschine und verleiht dieser eine in vielen Fällen sehr nützliche Gelenkigkeit.

Es kann nämlich der Fall eintreten, daß die Gießform, der Conus und die hohle

Stange, welche diesen trägt, in Folge des fortwährenden Gebrauches der Maschine

keine genau verticale Richtung mehr haben, wodurch die Gießformen ihre richtige

Gestalt verlieren und Risse erhalten können.

Um diesem Uebelstande vorzubeugen, hat Hr. Haffner die

Verbindung der Gießform und des Conus mit der hohlen Stange gegliedert, indem er

beim Gießen der Form in den unteren Theil des Conus eine kleine cylindrische Röhre

von Kupfer einlöthete, deren unteres Ende in eine schmiedeeiserne Kapsel durch ein

Loch eingesteckt wird, welches groß genug ist um Spielraum zu gestatten; hierauf

treibt man mit einen: Dorne den unteren Theil der kupfernen Röhre so auseinander,

daß er die Kapsel nicht

mehr verlassen, sich aber frei in derselben bewegen kann. Die eiserne Kapsel wird

dann auf das obere Ende der hohlen Stange aufgeschraubt, mittelst welcher man das

Licht nach oben aus der Form hebt; mit Hülfe zweier Schraubenmuttern am unteren

Theile dieser Stange, von denen die eine sich über, die andere unter der

Schlittenplatte befindet, kann man letztere genau in der gewünschten Höhe

befestigen.

Eine weitere kleine Detailverbesserung, durch welche man ohne Zeitverlust die

verbrauchten Dochte ersetzen kann, besteht darin, daß man unter der Maschine auf dem

Fußboden einen Kasten mit so viel Gefachen anbrachte als Gießformen vorhanden sind;

jedes Gefach enthält ein Dochtgarn, während bei der früheren Construction der

Maschine sämmtliche Dochtspulen sich auf derselben horizontalen Stange befanden.

Ebenso waren bei der ursprünglichen Maschine die zangenartigen Vorrichtungen, welche

die Lichter bei ihrem Austritte aus den Gießformen aufnehmen, sehr mangelhaft; denn

dieselben erhielten leicht Spielraum und man konnte sie nur mit Mühe so fest

stellen, daß die von den herausgehobenen Lichtern nachgezogenen Dochte ganz in der

Mittellinie der Gießformen blieben.

Haffner's Zangen sind frei von diesem Fehler; dieselben

lassen sich leichter als die alten handhaben, und nehmen überdieß weniger Platz ein,

daher an einer Maschine, welche nicht breiter als die früheren ist, zwei Reihen

Gießformen von je 25 Stück mehr angebracht werden können, wodurch die Production der

Maschine beinahe verdoppelt ist. Endlich gestattet noch eine Vorkehrung mit

derselben Maschine gleichzeitig Lichter von verschiedenen Längen zu fabriciren.

Aus dem Mitgetheilten ist ersichtlich, daß die von Hrn. Haffner an der amerikanischen Maschine angebrachten Verbesserungen weder

in der wesentlichen Einrichtung noch in der Wirkungsweise derselben etwas verändert

haben, sondern sich nur auf Details beziehen; dieselben sind aber dessenungeachtet

von Wichtigkeit, weil sie die Bedienung der Maschine erleichtern, den Zeitverlust in

Folge möglicher Stillstände vermindern und daher die Leistung der Maschine erhöhen,

deren Erzeugnisse dabei von guter Qualität sind.

Wir wollen im Nachstehenden einige Details anführen, nach denen sich der Vortheil

noch besser bemessen läßt, welchen die Anwendung der Maschine anstatt der früheren

Verfahrungsarten beim Gießen der Lichter bietet.

Eine Maschine mit hundert Gießformen wird vollständig montirt von Hrn. Haffner für 800 Fr. geliefert; sie nimmt nur sehr wenig

Raum ein und man kann

mit derselben während einer bestimmten Zeit doppelt, ja fast dreimal so viel als mit

den früheren Gießtischen produciren.

Hr. Haffner fabricirt jetzt leicht 400 Kilogramme Lichter

in einem Local, welches nur halb so groß als das ist, worin er früher täglich 300

Kilogramme goß. Eine Maschine der früheren Construction, die so viel leistete, als

jetzt eine Maschine für 800 Fr. producirt, kostete ungefähr zwei und ein halb mal so

viel, auch wurden die Gießformen in Folge des Transports und der Manipulationen, die

sie erforderten, oft schadhaft und das Auswechseln derselben war kostspielig,

während es jetzt fast ganz vermieden wird. Die Arbeit ist außerdem weniger mühsam

geworden; ein Arbeiter producirt, wie wir schon erwähnt haben, bei geringerer

Ermüdung täglich leicht doppelt so viel als früher und die Handhabung der Maschine

ist so einfach, daß man dieselbe ganz jungen Arbeitern, ja sogar Kindern anvertrauen

kann. Den Talg brachte man früher nur auf die zum Gießen durchaus nothwendige

Temperatur, nämlich auf 35 bis 40° C., um zu vermeiden daß die Lichter eine

marmorirte Farbe annehmen; jetzt bringt man ihn dagegen ohne Nachtheil für die

Schönheit der Erzeugnisse auf eine Temperatur von 55 bis 60° E., wodurch es

Hrn. Haffner möglich geworden ist, die dicken

baumwollenen, schwach gedrehten Dochte durch andere aus geflochtenem Garn zu

ersetzen, welche von dem Talge in Folge seiner höheren Temperatur vollkommen

durchdrungen werden.

Durch diesen Ersatz sowohl, als auch dadurch, daß keine Abfälle an Docht entstehen,

weil letzterer von der Maschine nur in der genau erforderlichen Länge geliefert

wird, werden ungefähr 30 Proc. an Dochten erspart, was zwar wenig Einfluß auf den

Durchschnittspreis der Lichter hat, aber immerhin beachtenswerth ist.

Es läßt sich also hiernach nicht gerade behaupten, daß mit dieser Veränderung in der

Form der Dochte für den Konsumenten der Lichter ein pecuniärer Vortheil verbunden

sey, sondern der Gewinn besteht darin, daß Lichter mit solchen neuen Dochten besser

brennen. Man hat auch Hrn. Haffner anfangs den Vorwurf

gemacht, daß die von ihm in den Handel gebrachten Lichter zu zerbrechlich seyen;

dieser Uebelstand rührte von einem zu plötzlichen Erstarren des Talges her und ist

vollständig gehoben worden, da man jetzt genau weiß, welche Temperaturen der Talg

und das Wasser haben müssen, um vollkommene Producte zu erzeugen.

Das Resultat ist also, daß Hr. Haffner mit drei solcher

Maschinen von je hundert Gießformen jetzt täglich 7000 bis 7500 Stück Lichter

erzeugt, während er früher in einem doppelt so großen Local, bei einem doppelt so großen Arbeitslöhne

und mit Maschinen, welche sowohl im Ankaufe als auch in der Unterhaltung

kostspieliger waren, täglich wenig mehr als 5000 Stück fabriciren konnte; ferner

findet die Production jetzt das ganze Jahr hindurch gleichmäßig statt.

Beschreibung der

Abbildungen.

Figur 3 stellt

die neue Maschine in der Vorderansicht dar.

Figur 4 zeigt

auf der einen Seite die ursprüngliche Anordnung der Zangen und auf der anderen Seite

die von Haffner verbesserte.

Figur 5 ist

ein Querdurchschnitt durch die Mitte der Maschine.

Figur 6 ist

ein zweiter Querdurchschnitt, welcher die besondere Einrichtung des Schlittens

zeigt, um Lichter von verschiedenen Längen anzufertigen.

Figur 7 und

8 sind

Details des Conus und der neuen Zange in größerem Maaßstabe.

Der flüssige Talg wird in die Tröge A eingegossen, deren

Böden mit gleichweit von einander abstehenden Löchern versehen sind, in welche die

in dem Wasserkasten D in parallelen Reihen senkrecht

stehenden zinnernen Formen B eingeschraubt werden. Der

für jede Gießform im Wasserkasten angegossene Ansatz sichert den wasserdichten

Verschluß der Oeffnung, durch welche die Form eingeführt wird.

In die Gießformen werden die Conusse c mit geringer

Reibung eingepaßt (Fig. 5, 6 u. 7); an jeden derselben ist, wie oben erwähnt wurde, eine kupferne Röhre 1

angelöthet, die nach Fig. 7 ausgeweitet und an die schmiedeeiserne Kapsel m befestigt wird, welche man dann so an die hohle Stange

J mit dem durchgehenden Dochte aufschraubt, daß für

die Bewegung des unteren Endes des Conus der nöthige Spielraum bleibt.

Mittelst des Gewindes an dem unteren Ende der Stange J

und der beiden Schraubenmuttern j läßt sich die

horizontale Platte I bequem an die hohlen Stangen

befestigen.

Die horizontale Platte I wird durch die verticalen

Zahnstangen H in Bewegung gesetzt, welche mit den Rädern

G im Eingriffe stehen, die durch das mittelst der

Kurbel E in Bewegung gesetzte Getriebe F (Fig. 4) umgedreht werden;

durch ein Sperrrad R mit seinem Sperrkegel wird die

Platte bei ihrer auswärtigen Bewegung in beliebiger Höhe festgestellt.

Die Dochte L der Lichter wickeln sich von den Spulen M ab, welche in die auf kleinen Rollen angebrachten und

dadurch leicht fortzubewegenden Karren M' eingesteckt

sind.

Die früheren Zangen. – Wie die Figuren 3 und 4 (der obere

Grundriß) zeigen, werden die fertigen Lichter N von den

Zangen P festgehalten, welche aus zwei Holzstücken a und b (Fig. 8) bestehen, die mit

cylindrischen, in ihrem Inneren zur Aufnahme der Lichter mit Barchent ausgefütterten

Löchern versehen sind. In bestimmten Abständen von einander werden Federn

angebracht, um das Stück b von dem Stücke a fern zu halten; man nähert dieselben einander mittelst

des Hebels e, den man durch die Handhabe f hin- und herbewegt und welcher die kleinen, um

ihre Mittelpunkte h sich drehenden excentrischen Hebel

d in Bewegung setzt.

Bei der in Figur

4 ersichtlichen Stellung sind die Zangen zusammengedrückt und wenn dann

die Hebel d die entgegengesetzte Stellung einnehmen, so

sind die Zangen geöffnet.

Spätere Anordnung der Zangen. – Die Backen sind

hierbei dieselben, aber die Hebel sind durch eine longitudinale Stange Q (Fig. 4 und 8) ersetzt, welche

zwischen den zusammengehörigen Backen a, b und a', b' angebracht und mit einer Handhabe R' sowie mit den Daumen E

versehen ist, die je nach der Lage der Stange Q die

Backen der Zange gegen einander drücken oder dieselben sich von einander entfernen

lassen.

Die beiden Holzstücke b, b' sind durch die Bolzen s verbunden und die Stücke a,

a' durch die Bolzen s'; die Stücke a, b und a', b' werden durch

Spiralfedern, welche um diese Bolzen gewickelt sind, von einander fern gehalten,

wenn die Daumen sie nicht einander nähern. Die ganze Zange dreht sich um das

Scharnier T (Fig. 4).

Bei der Einrichtung nach Fig. 6 ist zu der Platte

I, welche die hohlen Stangen J' trägt, noch eine zweite Platte V

hinzugefügt, die mittelst der Schrauben x mehr oder

weniger hoch über der Platte I festgestellt werden

kann.

Die Platte V wird in ihrer tiefsten Stellung von den

Schrauben x getragen, aber sobald die Platte I sich hebt, kommen die an den Seiten unter der Platte

V befindlichen Rippen auf den Boden y der Platte I zu stehen und

die Platte V wird mit aufgehoben.

Da die Stangen J' ebenso lang sind wie die Stangen J, so befindet sich das untere Ende der Lichter N', wenn sie von den Zangen gefaßt sind, in gleicher

Höhe mit dem unteren Ende der Lichter N.

Tafeln