| Titel: | Elektromagnetischer Motor von H. M. J. Graf de Molin zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. LXXI., S. 251 |

| Download: | XML |

LXXI.

Elektromagnetischer Motor von H. M. J. Graf de Molin zu

Paris.Man sehe Tresca's Bericht über die Leistung dieser

Maschine im polytechn. Journal Bd. CLXXVII S.

204.

Aus dem London Journal of arts, September 1865, S.

146.

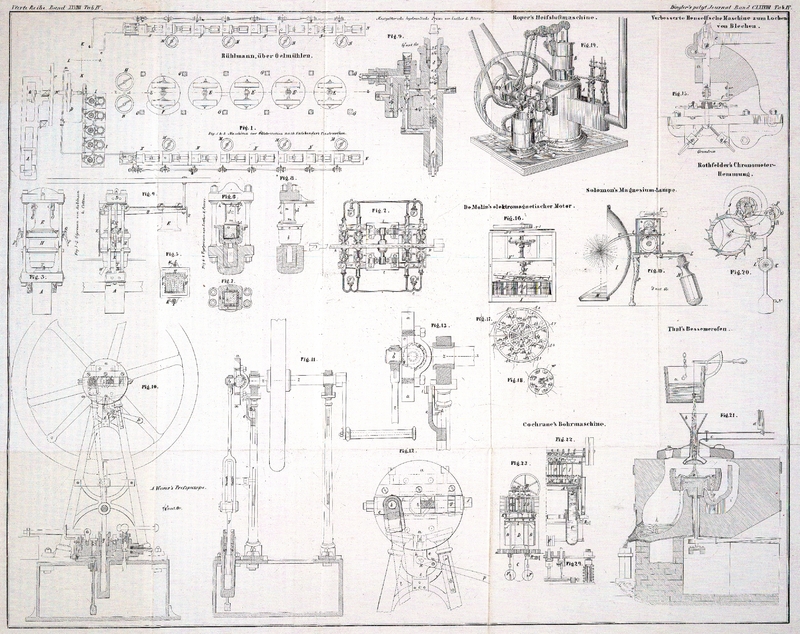

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Der Molin's elektromagnetischer Motor.

De Molin's elektromagnetische Maschine charakterisirt

sich durch einige eigenthümliche Unordnungen, welche den Zweck haben, die

elektromagnetische Wirkung der Eisenkerne auf die zugehörigen Anker in der möglichst kleinsten

Distanz vor sich gehen zu lassen, so daß jeder einzelne Anker bloß eine äußerst

kurze hin- und hergehende Bewegung an den Polflächen des zugehörigen

Elektromagneten auszuführen hat, während das ganze System der Elektromagnete selbst

keinen Antheil an der Bewegung nimmt. Die unmittelbar aufeinanderfolgenden

oscillirenden Bewegungen der einzelnen Anker versetzen das Scheiben- oder

Ringsystem, an welchem sie angebracht sind, in eine schaukelnde, wellenartige

Bewegung, die derjenigen eines Kreisels, dessen Achse gegen ein unbegrenztes, festes

Lager sich stützt, nicht unähnlich ist. In Folge dieser schaukelnden Bewegung des

Ankersystemes nimmt eine in einem festen Lager mit Zapfen bewegliche Welle eine

nahezu conische Bewegung an, welche in ihrer eigenthümlichen Verbindung mit einer

Kurbel die Fortpflanzung der Bewegung auf die übrigen Maschinentheile bewirken

kann.

Die Einrichtung des ganzen Apparates ist durch Fig. 16, welche eine

Seitenansicht und Figur 17, welche die Horizontalprojection desselben darstellen soll,

versinnlicht, während in Figur 18 die Haupttheile

des Commutators angedeutet sind. Auf der Fußplatte l des

Maschinengestelles Z, Z sind die Elektromagnete A¹, A²... A⁸ vertical und mit ihren Eisenkernen so

befestigt, daß diese gleichsam auf zwei concentrischen Cylindern sich befinden; ein

äußerer Elektromagnet Aa und ein innerer Ab sind immer unter sich zu einem Doppelelektromagneten

mit gemeinschaftlichem Anker B so verbunden, daß ein

Strom, der bei einem Ende b der inneren Spirale

eintritt, die beiden Spiralen Ab und Aa passiren muß, um an dem abgewendeten Ende der

äußeren Spirale wieder auszutreten. In der vorliegenden Abbildung finden wir acht

solche Doppelelektromagnete für eine Maschine benutzt; die Zahl derselben kann zwar

von einer Maschine zur anderen variiren, indem man für Modelle selbst die geringste

Anzahl, nämlich drei solcher Elektromagnete verwenden kann; der Erfinder hält es

aber für nothwendig, bei eigentlichen Motoren wenigstens acht Doppelelektromagnete

zu benutzen. In der gemeinschaftlichen Achse der sämmtlichen Elektromagnete ist an

der Bodenplatte I ein verticaler Träger k, k angebracht, dessen oberes Ende das feste Lager für

einen stählernen Zapfen i bildet, der in dem

Mittelpunkte zweier unter sich in fester Verbindung stehenden concentrischen Ringe

I¹ und I²

sich befindet, und welcher zugleich den Drehungspunkt der Welle M bildet. Wenn man sich die Speichen j, j des unteren Ringes I² verlängert denkt, bis sie den Umfang des oberen Ringes I¹ treffen und an den Verlängerungen zwischen

beiden Ringen die als Anker dienenden Platten aus weichem Eisen B¹, B² ...

B⁸ angebracht vorstellt, so wird man finden, daß die sämmtlichen Anker nahezu auf einem Kegel

vertheilt sind, dessen Spitzenwinkel sehr bedeutend ist, so daß das Intervall

zwischen jedem Anker und den Polflächen seines Elektromagneten selbst in der

normalen Lage als gering erscheint. Die wälzende Bewegung, welche der Stahlconus i wegen der in unmittelbarer Aufeinanderfolge

eintretenden Anziehung der einzelnen Anker annehmen muß, wird unmittelbar auf die

Welle M übergetragen; letztere steht an ihrem oberen

Ende m mittelst eines Kugelgelenkes mit der zu diesem

Zwecke passend ausgehöhlten Kurbel M' in Verbindung,

durch welche die in den Platinen N¹ und N² drehbare verticale Welle N, N in Drehung versetzt wird. Diese drehende Bewegung

kann entweder unmittelbar oder mittelbar auf ein Schwungrad N³ fortgepflanzt werden, und von der Welle des letzteren aus

geschieht die Uebertragung der Bewegung auf Arbeitsmaschinen durch die bekannten

Hülfsmittel.

Die eigenthümliche Bewegungsform des Ankersystemes I¹, I² wird also dadurch

hervorgebracht, daß zunächst der Strom für den Elektromagneten A¹ hergestellt wird, was eine Anziehung des

Ankers B¹ zur Folge hat; in dem Augenblicke der

größten Annäherung dieses Ankers gegen die Polflächen von A¹ wird der Strom für diesen Elektromagneten unterbrochen und für

den Elektromagneten A² hergestellt, so daß also,

jetzt die Anziehung des Ankers B² gegen die

Polflächen von A² hin stattfindet u.s.w.; diese

Vorgänge, nämlich das aufeinanderfolgende Anziehen und Abziehen eines jeden Ankers

gegen seine Polflächen, wiederholen sich nun andauernd so lange als die Kette

hergestellt bleibt.

Um jedoch das periodische Herstellen und Unterbrechen des Stromes mit der gehörigen

Regelmäßigkeit von dem Apparate selbst bewirken zu lassen, muß ein Commutator an der

Maschine angebracht seyn, der hier in ähnlicher Weise zu functioniren hat, wie die

Steuerung bei einer Dampfmaschine. Von dieser Steuerung erwähnt der Erfinder, daß

dieselbe in verschiedener Weise ausgeführt, entweder durch elektromagnetische

Wirkung oder durch das Schwungrad in Thätigkeit versetzt werden könne. Der

Commutator, welcher bei dem vorliegenden Apparate in Anwendung gebracht worden ist,

hat beiläufig die folgende Einrichtung: An dem Gestelle der Maschine ist eine

hölzerne Scheibe P (Fig. 18) concentrisch mit

der eisernen Welle N befestigt, und letztere ist an der

Stelle, wo sie durch die Scheibe geht, mit einem Ringe aus einer isolirenden

Substanz, z.B. mit einem Elfenbeinringe n, versehen.

Ueber diesen Elfenbeinring ist eine messingene Umhüllung n' gelegt und mittelst der Schraube p mit der

Welle N so verbunden, daß beide von einander isolirt

bleiben. Mittelst

derselben Schraube ist die Feder R mit dem Contactringe

n' in metallische Verbindung gebracht, während eine

bei t an der Scheibe P

angeschraubte Contactfeder q so befestigt ist, daß sie

während der Rotation der Welle N beständig gegen den

Contact n' streifen muß. Auf der festen

Commutatorscheibe P finden wir nun die messingenen

Lamellen oder Contactstücke a¹, a² ... a⁸

welche in diese eingelassen, und die einzeln durch Leitungsdrähte mit den Enden der

äußeren Spiralen Aa von A¹, A²... A⁸ der Ordnung nach verbunden sind. Von der Befestigungsstelle t der Contactfeder q aus

führt ein Draht w zu einem, z.B. dem positiven Pole der

Batterie, während der andere, also hier der negative Pol der letzteren mit der

isolirten Metalllamelle u in Verbindung gebracht ist, an

welcher die Drahtenden b¹, b²... b⁸ der inneren Spiralen

der Elektromagnete sich vereinigen müssen. Ist nun die Feder R in der Weise angeordnet, daß ihr freies Ende v beständig, nämlich während der Umdrehung der Welle N mit zweien auf einander folgenden Contacten z.B. a⁸ und a⁷, a⁷ und a⁶ etc.

in metallische Berührung kommen kann, so wird der Strom immer durch die Spirale

eines der Elektromagneten Aa, Ab gehen

müssen, wenn der Contact v von einem der Contactstücke

a auf den nächstfolgenden übergeht, da er hierbei

von w aus den Weg über q, R, v,

a nach dem Ende einer der äußeren Spiralen nehmen, durch die Spiralen von

Aa, Ab gehen und bei u wieder, zur Batterie zurückkehren kann; in dem

nächsten Momente aber, wo die Contactfeder R mit ihrem

Ende v gleichzeitig zwei auf einander folgende Contacte

a, metallisch berührt, muß sich offenbar an dieser

Stelle der Strom theilen, um gleichzeitig durch die Spiralen der beiden auf einander

folgenden Elektromagnete zu gehen. So wird bei der in Fig. 18 angenommenen Lage

der Contactfeder R der Strom durch die Spiralen von A⁸ und A⁷

gleichzeitig gehen müssen, es werden daher die Anker B⁸ und B⁷ auch gleichzeitig zur

Anziehung gelangt seyn; in dem nächsten Momente aber, etwa bei 1/16 Umdrehung der

Welle N, ist die Kette für den Elektromagneten A⁸ unterbrochen, für den Elektromagneten A⁷ aber noch hergestellt; bei weiterem

Fortschritte der drehenden Bewegung und das gleiche Intervall berührt das Ende v gleichzeitig die Contactstücke a⁷ und a⁶ , und der Strom geht

also durch die Spiralen von A⁷ und A⁶ , so daß folglich der Anker B⁷ noch von den Polflächen angezogen bleibt,

während der Anker B⁶ gleichzeitig zur Anziehung

kommt. Die Commutation soll nun in der nächstfolgenden Phase so bewirkt werden, daß

der Strom für A⁷ unterbrochen wird, also der

Anker B⁷ zurückgehen kann, während der Strom für

A⁶ noch hergestellt, also auch der Anker B⁶ in der Anziehungslage verbleibt; diese

Vorgänge sollen sich nun

in regelmäßiger Aufeinanderfolge in allen folgenden Phasen wiederholen.

Wird nun dieser Bedingung in sicherer Weise Genüge geleistet, so kann, da während

einer ganzen Umdrehung mindestens einer der Elektromagnete in einer Phase und in der

darauffolgenden immer zwei derselben gleichzeitig thätig sind, die schaukelnde

Bewegung des Anker- oder Ring-Systemes I¹, I² vollkommen stetig vor sich

gehen. Gerade dieser Umstand nun ist es insbesondere, der die Anordnung von de Molin eigenthümlich charakterisirt. Zur Erlangung

dieser Anforderung aber ist es nicht bloß wesentlich, daß alle Elektromagnete unter

sich von ganz gleicher Anordnung sind, sondern es ist auch insbesondere nothwendig,

daß durch die Feder R die Contacte in regelmäßiger und

sicherer Weise in allen einzelnen Phasen hergestellt werden. Wenn also schon an und

für sich die Ausführung und Anordnung des Apparates eine große Genauigkeit

erfordert, um einen sicheren Gang desselben zu erlangen, so dürfte insbesondere die

Commutatorvorrichtung noch eine zweckmäßige Modification erfahren, wenn die

Schwierigkeiten, welche während der Bewegung der Maschine eintreten werden, sicher

bewältigt werden sollen.

Tafeln