| Titel: | Rothfelder's verbesserte Chronometer-Hemmung. |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. LXXV., S. 278 |

| Download: | XML |

LXXV.

Rothfelder's verbesserte Chronometer-Hemmung.

Aus dem Scientific American vom 26. August

1865.

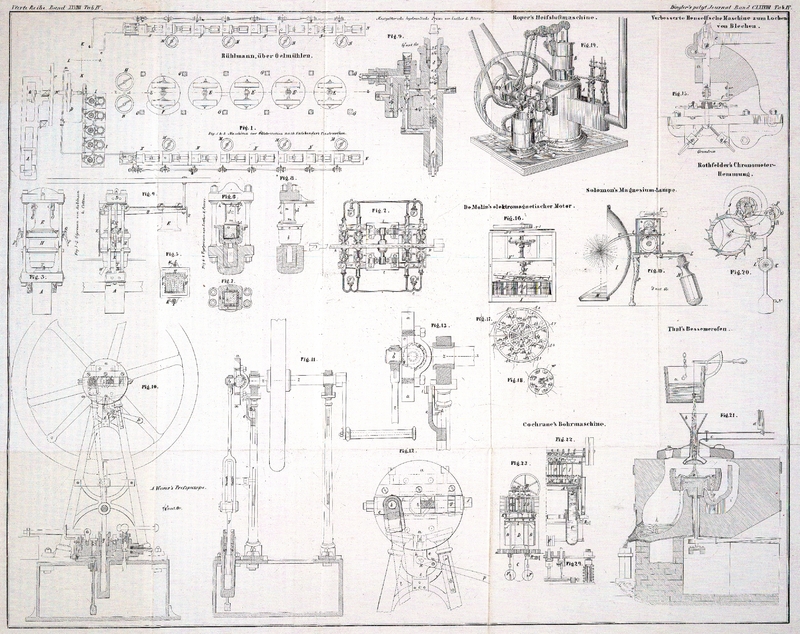

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Rothfelder's Chronometer-Hemmung.

Das Eigenthümliche des Rothfelder'schen Echappements

(patentirt in den Vereinigten Staaten am 28.

Januar 1865) besteht in der Anwendung eines Spannungs-Hebels (locking lever), durch welchen mittelst seiner Einwirkung

auf einen zweiten Hebel das Hemmen und Auslösen des Echappementrades momentan und

ohne Reibung sicher bewirkt werden soll. In der beigegebenen Abbildung (Figur 20)

stellt D den um die Achse K

drehbaren und mittelst der Spirale C in oscillirende

Bewegung versetzten Spannungs-Hebel dar, welcher nach jeder Doppelschwingung

von dem Stifte N angehalten wird, um das Abspringen oder

die weitere Drehung zu verhindern. Mit demselben ist ein zweiter Tförmiger Hebel G, der um

die Achse H drehbar ist, durch die bei P mit einem ihrer Enden befestigte Spiralfeder O angeregt wird und mittelst des Ansatzes R seine Einwirkung auf den Hebel D ausüben kann, in Verbindung gebracht; so daß also offenbar die

gegenseitige Einwirkung beider Hebel bei ihrem Hin- und Herschwingen

hierdurch vermittelt wird. Der Hebel D ist bei E mit einer kleinen geneigten ebenen Pfanne versehen, an

welcher jeder Zahn des Steigrades A beim Vorübergehen

angehalten und durch mittelbare Einwirkung der Unruhe sodann wieder freigelassen

wird. Die Welle B des Unruhependels trägt, wie bei dem

Feder-, Anker-Echappement etc., die Hauptscheibe C, welche bei X eine Kerbe

hat und bei I mit einem Rubinstifte, der unterhalb

dieser Scheibe hervorragt, versehen ist. Der in eine Spitze I auslaufende Hebelarm G berührt den Stift F unterhalb der Scheibe C,

die bekanntlich mit der Unruhe durch die Spirale J in

oscillirende Bewegung versetzt wird.

In der in Fig.

20 angezeigten Lage soll der Moment angedeutet werden, in welchem der Zahn

4 des Steigrades von der Pfanne E des Hebels D gerade angehalten wird, während gleichzeitig die

Unruhe im Sinne des bei 2 angedeuteten Pfeiles schwingt; in dem darauffolgenden

Momente aber wird durch Einwirkung des Stiftes F auf den

Hebel G der Haupthebel D

wieder zurückschwingen müssen und den Zahn 4 also wieder freilassen. Im Augenblicke

des Fortschreitens des Steigrades A wird daher die jetzt

wieder zurückschwingende Unruhescheibe C an einer

Seitenfläche der Kerbe X von dem Zahne 1 des Steigrades

einen Impuls erfahren,

mit welchem das Unruhependel seine Schwingungen fortsetzen kann.

Bei dem beschriebenen Hemmungsverfahren nehmen, wie wir sehen, die an dem

Hebelsysteme wirkenden Spiralen C und L eine wichtige Rolle ein, da von ihrer Thätigkeit,

sowie von der Anordnung des Pfännchens E und des

Eingriffes bei I die genaue Functionirung des

Echappements am wesentlichsten abhängig ist.

Tafeln