| Titel: | Magnesiumlampe von J. Solomon, Optiker in London. |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. LXXVII., S. 288 |

| Download: | XML |

LXXVII.

Magnesiumlampe von J. Solomon, Optiker in London.

Aus Armengaud's Génie industriel, September 1865, S.

123.

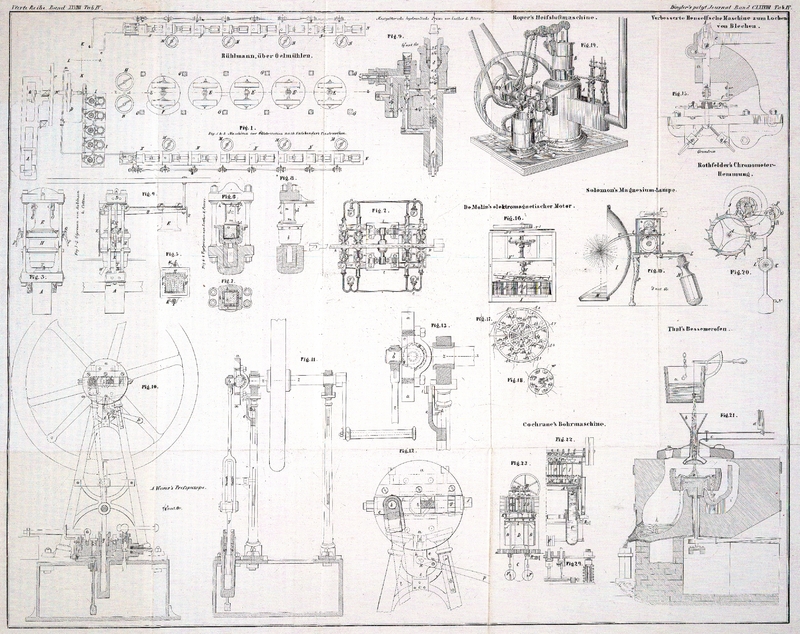

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Solomon's Magnesiumlampe.

Das künstliche Licht, welches durch die Verbrennung von Magnesiumdrähten erzeugt

wird, ist bekanntlich so intensiv, daß es Arbeiten auszuführen gestattet, welche zu

unternehmen bisher ganz unmöglich war; nur läßt dieses Licht hinsichtlich der

Regelmäßigkeit viel zu wünschen übrig, was hauptsächlich davon herrührt, daß die

Führung der Drähte nicht in gleichförmiger Weise und im Verhältniß ihrer Verbrennung

erfolgt.

Hr. Solomon ließ sich (in Frankreich) am 30. September 1864 einen Apparat patentiren,

welcher den Zweck hat, dem erwähnten Uebelstande abzuhelfen. Dieser in Figur 19

dargestellte Apparat besteht in einem Uhr-Gangwerke, welches als Motor für

einen Mechanismus dient, der den Magnesiumdraht vorwärts zieht, welcher durch ein

Rohr geleitet wird, das durch den am Apparate befestigten Reflector geht, um ihn in

dessen Brennpunkt zu bringen; dieser Mechanismus regulirt die Geschwindigkeit, womit

der Draht vorschreitet, nach den Umständen und dem Gang der Verbrennung.Dieser Apparat wurde als Grant's Magnesiumlampe

nach einem beigegebenen Holzschnitte bereits im polytechn. Journal Bd. CLXXVII S. 128, jedoch in

ungenügender Weise beschrieben.A. d. Red.

Um gefärbtes Licht für Theater, für Signale zu Land und zur See etc. zu erhalten,

empfiehlt Hr. Solomon Legirungen von Magnesium mit

anderen Metallen, wie Strontium, Lithium, Baryum, Cadmium, Zink, Kupfer und Silber.

Hinreichend feine Drähte dieser Metalle werden mit Magnesiumdrähten

zusammengeflochten.

Wenn man Natrium mit Magnesium verbindet, so erhält man

eine Legirung, welche je nach dem angewandten Verhältniß beider Metalle, mehr oder weniger consistent

ist. Diese Legirung ist selbst bei geringem Natriumgehalt sehr leicht entzündlich;

um daher die vom mechanischen Apparat gelieferten Magnesiumdrähte leichter entzünden

zu können, braucht man nur an ihrem Ende ein kleines Stück der Legirung

anzubringen.

Wie man aus Fig.

19 ersieht, wird der Magnesiumdraht in dem Maaße als er verbrennt,

mittelst der Walzen r fortgeschoben, welche durch ein

kleines Uhrwerk in Bewegung gesetzt werden, dessen Geschwindigkeit durch die größere

oder geringere Neigung der Flügel des Regulators V

bestimmt wird; der Draht oder der Drahtbündel x geht

durch den Canal G, welcher zwischen den Platinen des

Uhrwerks angebracht ist. Diese Platinen sind gänzlich in dem Gehäuse B eingeschlossen, welches durch drei Schrauben auf der

metallenen Verlängerung m des Griffes M befestigt ist.

Das Rohr T, welches zur Führung der Drähte x dient, ist in eine am Gehäuse B angebrachte Ausbauchung t eingeschraubt,

daher man es leicht auswechseln kann, wenn sein Ende durch die bei der Verbrennung

des Magnesiums entwickelte hohe Temperatur benachtheiligt worden ist. Der Reflector

I ist einerseits mit der Platte M versehen, welche abgerissene Drahtstücke oder durch

die Verbrennung gebildetes Oxyd aufzunehmen hat und andererseits mit einem Schwanz

m', welcher in die Verlängerung des metallenen

Theiles m dicht passend eindringt.

Das Aus- oder Einrücken des Uhrwerkes wird durch Verstellung des unter dem

Theil m angebrachten Hebels L bewerkstelligt; dieser Hebel, der seinen Drehpunkt bei l hat, ist mit einer verticalen Stange l' versehen, welche um dem Canal G herumgeht, um auf die Flügel wirken zu können, welche am unteren Theile

der den Flügelregulator V tragenden Achse v angebracht sind. Die Feder r' erhält den Hebel L beständig in der Lage,

welche er auf der Zeichnung einnimmt, und die dem Anhalten des Uhrwerkes

entspricht.

Um auszurücken, braucht man nur mit dem Daumen auf das Ende des Hebels L zu drücken, wodurch die verticale Stange l' von der Achse v des

Flügelregulators entfernt und folglich der Mechanismus frei gemacht wird. Soll der

Apparat längere Zeit functioniren, so kann man zwischen dem Hebel L und dem oberen Theil m

einen Keil einschalten, welcher der Feder r'

entgegenwirkt und folglich das continuirliche Vorrücken des Magnesiumdrahtes

gestattet.

In diesem Falle kann die Lampe auf dem unteren Theile des Griffes M und auf den zwei mit der Verlängerung des Theiles m verbundenen Füßen P

aufruhen, wie sie in der Zeichnung dargestellt ist.

Tafeln