| Titel: | Verbesserte Alarm- oder Läutewerke, von Paul Baudet. |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. XCVIII., S. 356 |

| Download: | XML |

XCVIII.

Verbesserte Alarm- oder Läutewerke, von

Paul Baudet.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Juli 1865, S.

110.

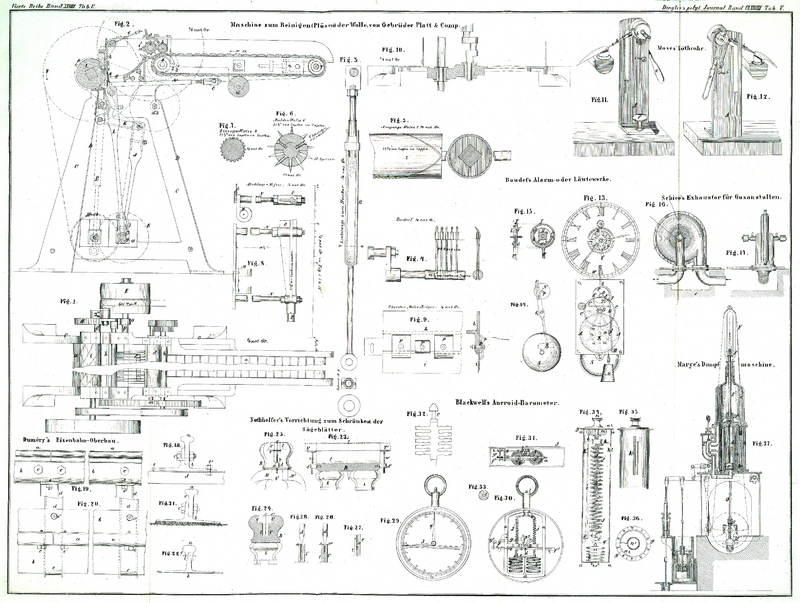

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Baudet's Alarm- oder Läutewerke.

Das System von P. Baudet (patentirt in England am 1. September 1864) hat den Zweck, ein mit

einer Uhr in Verbindung stehendes selbstständiges Triebwerk in der Art anzuordnen,

daß es zu jeder beliebigen Zeit durch das Uhrwerk ausgelöst und in Thätigkeit

versetzt werden kann, um einen Wecker- oder Läuteapparat mit Sicherheit in

Gang zu bringen. Das Eigenthümliche dieser Erfindung besteht bloß in der Anordnung

der Auslösungsvorrichtung (welcher übrigens eine ältere Idee zu Grunde liegt), sowie

in der Einrichtung des Signalapparates selbst, der in jeder beliebigen Größe,

nämlich sowohl als Wecker wie auch als Läuteapparat, ausgeführt werden kann.

Die Zusammenstellung des ganzen Werkes ist in Fig. 13 dargestellt, wo

der obere Theil die Hauptuhr, der untere das Triebwerk mit dem zugehörigen

Läuteapparat vorstellt; von letzterem ist eine Seitenansicht in Fig. 14 abgebildet,

während in Fig.

15 die Construction versinnlicht ist, welche Baudet benutzt, um mittelst des Stundenrades der Uhr das Triebwerk

zeitweise auszulösen. Die Einrichtung des Triebwerkes zeigt nichts besonders Neues;

das gezahnte Rad A wird entweder durch Federkraft oder,

wie dieß in der Figur angedeutet ist, durch ein Gewicht M in Thätigkeit versetzt, und es kann zu diesem Zwecke auf der Welle von

A selbst die Schnurrolle sich befinden; dasselbe

greift in das Getriebe B ein, das an der Welle des

Zahnrades C sich befindet, und durch letzteres wird

endlich das Getriebe D in rasche Drehung versetzt; die

Bewegung des Triebwerkes kann durch den bei T, T

angedeuteten Windflügel regulirt werden. An der Welle des Getriebes D sind nun zwei Scheiben E

(Fig. 13)

und N (Fig. 14) concentrisch und

senkrecht zu derselben angebracht, welche diese rasche Drehung mitzumachen haben,

und von denen die eine,

nämlich E, zum Arretiren und Auslösen des Triebwerkes,

die andere N aber dazu dient, um das Läutewerk in

Thätigkeit zu versetzen. Diese bei P drehbare Scheibe

N ist nämlich in der Nähe ihres Randes mit einem

hervorragenden Stifte O versehen, der bei jeder

Umdrehung zweimal in einen Schlitz des um Q drehbaren

Hebels Q, R eingreifen kann; in Folge dieser Einwirkung

wird daher der an dem Ende dieses Hebels befindliche Hammer R so in oscillirende Bewegung versetzt, daß er bei jeder Umdrehung der

Scheibe N der Glocke S einen

Doppelschlag beibringt. Die Dauer des Tönens der Glocke findet bei jeder Auslösung

des Triebwerkes so lange statt, bis die an der Welle des Rades A drehbare Scheibe K den

Hebel G, H, welcher zum Arretiren und Auslösen des

Triebwerkes dient, wieder in seine Ruhelage zurück gelangen läßt.

Die Auslösungs- und Arretirungsvorrichtung bei dem vorliegenden Systeme

besteht beiläufig in Folgendem: Der um H drehbare Hebel

G ist an seinem oberen Ende bei F mit einem gabelförmigen Ausschnitte versehen, mit

welchem er sich in die eingekerbte Scheibe E legen und

so diese mit dem ganzen Triebwerke arretiren kann; zugleich wird derselbe durch eine

Spannfeder U angezogen, um mit dem bei T befindlichen Vorsprunge in einer Kerbe a der mit sechs Einschnitten versehenen Scheibe K sicher einzufallen, wenn das Triebwerk ausgelöst

worden ist. Es wird also letzteres bei einer jedesmaligen Auslösung so lange in Gang

bleiben, bis eine volle Abtheilung der Scheibe K vor dem

Vorsprunge J vorübergegangen ist, und eben so lange wird

daher auch das Tönen des Läutewerkes bei jedem eintretenden Zeichen andauern. Zum

Zwecke des Auslösens der Hemmungsscheibe E ist der Hebel

F bei b nach aufwärts

verlängert, und steht hier mit dem um W drehbaren Hebel

V in Verbindung, der in den Ring X (Fig. 15) ausgeht. Dieser

Ring ist concentrisch mit der an der Welle des Minutenrades drehbaren Scheibe Y, die mit vier Daumen c

(überhaupt mit so vielen Daumen, als die Auslösung in jeder Stunde oftmals

stattfinden soll) versehen ist. Kommt nun einer der Daumen c mit einem innerhalb des Ringes X

befindlichen Vorsprunge in Berührung, so wird der Hebel V seitwärts gedrückt, folglich der untere Hebel b,

H mit seinem Einschnitte bei F von der Scheibe

E hinweg gezogen und etwas seitwärts bewegt, so daß

also jetzt das Treibwerk in Gang kommen kann.

Um nun die seitliche Bewegung des Ringes X zu

bewerkstelligen, schlägt Baudet zwei schon seit langer

Zeit bekannte Unordnungen vor. Die eine besteht darin, daß an der Welle des

Stundenrades eine Scheibe h angebracht wird, die in

einem Kreise in der Nähe ihres Umfanges mit 48 gleich weit von einander abstehenden Löchern versehen

wird, wenn man, wie es in der vorliegenden Abbildung angenommen worden ist, in jedem

beliebigen Stundenviertel ein Glockenzeichen erfolgen lassen will, während die

Anzahl jener Löcher größer oder kleiner seyn kann, je nachdem man in einem kleineren

oder größeren Zeitintervalle als in einer beliebigen Viertelstunde das Weckerwerk

ertönen lassen will. In dasjenige der Löcher, welches der nächsten Viertelstunde

entspricht, zu welcher das Glockensignal eintreten soll, wird ein Stift eingesetzt,

der sodann die bei e mit ihrem einen Ende in den Ring

X eingelegte Feder d an

ihrem freien Ende bei f ergreift, wodurch der an dieser

Feder befindliche Vorsprung g unterhalb eines Daumens

c der Scheibe Y

heraufgezogen wird. Da die Daumenscheibe Y mit dem

Minutenrade sich dreht, so wird also in dem nächsten Momente der entsprechende

Daumen c auf die Feder d bei

g einwirken, und der Hebel V wird daher gemäß der bereits beschriebenen Anordnung den Hebel G (Fig. 13) so weit

seitwärts bewegen, daß die Auslösung des Triebwerkes erfolgen kann. Das Läutewerk

wird sodann in der bereits angegebenen Weise in Thätigkeit versetzt und so lange

signalisiren, bis der zahnartige Vorsprung J in eine

Kerbe a der Scheibe K

einfällt, wobei sodann durch Vermittelung der Spannfeder U die Arretirung wieder sicher bewirkt werden soll. – Die andere

Anordnung, welche Baudet für die Auslösung vorschlägt,

besteht beiläufig darin, daß in das Zifferblatt selbst eine kreisförmige Löcherreihe

eingesetzt wird, von welcher jede Oeffnung wieder dem Zeitpunkte der Auslösung der

Triebwerkes entsprechen soll, und in eine solche Oeffnung wird sodann ein fester

Stift eingesetzt, der auf die Feder g, welche jetzt mit

dem Stundenrade sich umdrehen soll, so einwirken kann, damit ein an der Feder

angebrachter Zahn auf den Ring X stoßen und so das

Seitwärtsbewegen des Hebels V etc. und das Auslösen des

Triebwerkes veranlassen kann.

Der Erfinder macht außerdem den Vorschlag, die bei dem Hauptwerke seines

Läuteapparates benutzte Auslösung dazu anzuwenden, um auf elektromagnetischem Wege

andere Signalapparate, die in verschiedenen Arbeitsräumen etc. vertheilt sind, in

demselben Augenblicke in Thätigkeit zu versetzen, in welchem die Auslösung des

Triebwerkes durch die Hauptuhr bewirkt wird, und überläßt es den Elektrikern hierzu

passende Anordnungen zu wählen.

Tafeln