| Titel: | Ueber die weiteren Verbesserungen an Heißluftmaschinen; von Conrector G. Delabar. |

| Autor: | Gangolf Delabar [GND] |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. CXIII., S. 417 |

| Download: | XML |

CXIII.

Ueber die weiteren Verbesserungen an

Heißluftmaschinen; von Conrector G.

Delabar.

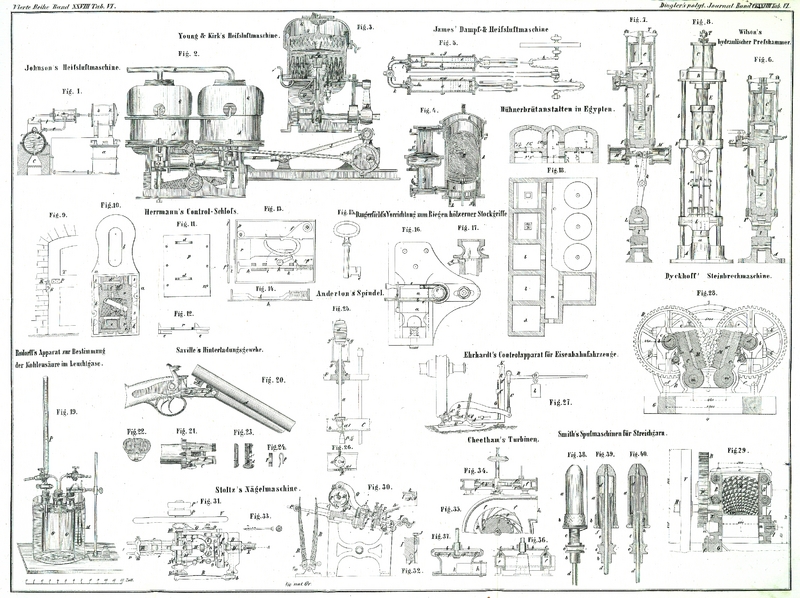

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Delabar, über neuere englische Heißluftmaschinen.

Im Anschlusse an die Heißluftmaschinen von Belou,

Windhausen und Roper, welche wir in den

vorausgehenden Heften dieses Journals besprochen habenIn Bd. CLXXVII S. 413; ferner S. 169 und 249 in diesem Bande., sollen hier zunächst die Verbesserungen beschrieben werden, welche von J. H. Johnson, J. Young, A. C. Kirk und W. H. James in London in Vorschlag gebracht worden sind.

Wir bemerken indessen zum Voraus, daß wir den Heißluftmaschinen, worauf sich diese

angeblichen Verbesserungen beziehen, kein günstigeres Prognostikon als den eben

angeführten Maschinen stellen können. Doch heißt es auch hier: prüfet Alles und das

Beste behaltet. Und eben deßhalb erlauben wir uns, die Beschreibung dieser

englischen Erfindungen hier folgen zu lassen, soweit dieselbe aus den Mittheilungen

der als unsere Quelle bezeichneten englischen Journale zu entnehmen ist.

I. Johnson's Heißluftmaschine.

Nach dem Mechanics' Magazine vom 4. November 1864

und dem London Journal of arts, December 1864,

S. 338.

Die Maschine, welche sich J. H. Johnson in London

(Lincoln'sinn-fields) am 9. Februar 1864 als Mittheilung patentiren ließ,

wird ebenfalls durch comprimirte und mittelst Erhitzung ausgedehnte Luft betrieben.

Ihre Anordnung und Einrichtung ergibt sich aus Fig. 1, welche dieselbe im

Aufriß und theilweise im Verticalschnitt darstellt.

Darin bedeutet a den Behälter für die comprimirte Luft,

b die Luftpumpe, wodurch stets frische Luft

zugepumpt und auf einem constanten Druck erhalten wird. Ferner ist c eine Rohrenleitung, vermittelst welcher der Behälter

a mit dem Heizapparat A

in Verbindung steht. Es ist dieß ein Kessel von kugelförmiger (oder auch einer

anderen passenden) Gestalt, der aus zwei Schalen besteht, einer inneren aus Gußeisen, die ringsum mit

einem schlechten Wärmeleiter c' umgeben, und einer

äußeren aus Schmiedeeisen, welche aus zwei Hälften gebildet ist, die ihrerseits

durch Schrauben dicht aneinander befestigt sind, so daß an der Verbindungsstelle die

eingeschlossene Luft nicht entweichen kann. Durch diese Anordnung wird nicht nur

jede Oxydation und die zu starke Erhitzung der äußeren schmiedeeisernen Kugel

vermieden, sondern das Gefäß erlangt dadurch auch eine sehr große

Widerstandsfähigkeit gegen Explosionen.

Im inneren hohlen Raume A des gußeisernen Behälters ist

ein Schlangenrohr S enthalten, welches an dem einen Ende

mit dem Feuerherd C und an dem anderen, oberen mit dem

Kamin in Verbindung steht.

Durch dieses Schlangenrohr wird nun die durch die Röhre c

aus dem Behälter a in das Gefäß A zugeleitete, noch kalte comprimirte Luft erhitzt, und durch die

Röhrenleitung f gelangt sodann die erhitzte und

ausgedehnte Luft in den Arbeitscylinder i, wo sie

mittelst der Ventilkammer h abwechselnd auf die eine

oder andere Seite des Kolbens wirkt und dadurch diesen hin- und hertreibt.

Die Stange dieses Kolbens ist zugleich mit dem Kolben des Luftpumpencylinders

verbunden, so daß die Bewegung beider Kolben gleichzeitig vor sich geht. Aus diesem

Grunde haben beide Kolben auch den gleichen Hub, während ihr Durchmesser

beträchtlich verschieden und zwar der des Luftpumpenkolbens viel größer als der des

Treibkolbens ist.

Zur Sicherheit sind am Gefäß a drei verschiedene Ventile

angebracht. Das eine davon ist bestimmt, inwendig stets einen constanten Druck zu

unterhalten. Zu diesem Zweck ist es so angeordnet, daß es sich öffnet, wenn der

innere Druck der eingeschlossenen Luft sich bis zu einem gewissen Maaße erniedrigt,

sich hingegen schließt, wenn er sich über eine gewisse Grenze erhöht hat. Ein

zweites Ventil entspricht der Drosselklappe bei Dampfmaschinen, indem es ebenfalls

vom Regulator der Geschwindigkeit der Maschine gemäß bewegt, d.h. mehr oder weniger

geöffnet oder geschlossen wird. Das dritte Ventil endlich ist ein gewöhnliches

Sicherheitsventil, das auf den Maximaldruck des Gefäßes regulirt ist.

Die Verbindungsröhren c und f

des Heizapparates A. mit dem Behälter a, der comprimirten Luft und dem Arbeitscylinder i können mit Hähnen versehen seyn, damit, wenn es nöthig

werden sollte, die eine oder andere dieser beiden Communicationen unterbrochen

werden kann.

Da es sich in der Praxis herausgestellt hat, daß die stark erhitzte trockene Luft den

Kolben im Arbeitscylinder stark angreift, wodurch er sich schnell abnutzt, undicht

wird und schlecht arbeitet, so mischt Johnson

dieselbe ebenfalls mit

etwas Wasserdampf. Dazu dient ein kleiner Dampfkessel J,

worin durch die Hitze der abziehenden Verbrennungsgase eine kleine Menge Wasser in

Dampf (von nur geringem Druck) verwandelt wird, welcher alsdann durch eine

Röhrenleitung l in den Arbeitscylinder und zwar

abwechselnd vor und hinter den Kolben geleitet wird, wo er sich mit der trockenen

heißen Luft vermischt und die erwähnte nachtheilige Wirkung beseitigt.

Ueber den weiteren Erfolg dieser Maschine ist uns nichts bekannt geworden. Indessen

zweifeln wir sehr, ob dieselbe sich bewähren und in Aufnahme kommen wird. Das

Schlangenrohr des Heizapparates, welches beim starken Gebrauch zweifelsohne bald

Noth leiden wird, scheint uns jedenfalls ein schwacher Theil dieser

Maschineneinrichtung zu seyn.

II. Young und Kirk's Heißluftmaschine.Nach dem Mechanics Magazine vom 21. October

1864.

I. Young und A. C. Kirk in

London (Bucklersbury Nr. 19) ließen sich eine Erfindung patentiren, welche sich

ebenfalls auf eine Art Heißluftmaschine, wenn auch von ganz eigentümlicher

Einrichtung, bezieht. Die darin zur Anwendung kommende Luft (oder irgend eine andere

elastische Flüssigkeit) wird nämlich abwechselnd erhitzt und abgekühlt, und in Folge

der dadurch entstehenden Ausdehnung und Zusammenziehung zum Betriebe eines

hin- und hergehenden Kolbens benutzt. Dabei besteht das Eigenthümliche darin,

daß die Erhitzung und Abkühlung der in einem Cylinder eingeschlossenen Luft durch

heißen Dampf und kaltes Wasser bewerkstelligt wird, und daß hierzu zwei solche

Cylinder vorhanden sind, von welchen die so vorbereitete Luft in den eigentlichen

Arbeitscylinder gelangt, wo sie, abwechselnd auf die eine und andere Seite des

Kolbens wirkend, diesem eine hin- und hergehende Bewegung ertheilt.

Es ist begreiflich, daß diese Erfindung auf verschiedene Weise ausgeführt werden

kann. Indem sie auf die verschiedenen Arten der Luftmaschinen angewendet wird,

erhalten die verschiedenen Gefäße und Röhrenleitungen für die Erhitzung und

Abkühlung der Luft natürlich auch eine verschiedene Form, Größe und Anordnung. Fig.

2–4 zeigen zwei verschiedene Beispiele, wie die in Rede stehende Methode

bei Luftmaschinen in Ausführung gebracht werden kann.

In Fig. 2 ist

die Seitenansicht und in Fig. 3 der Verticalschnitt

einer derartigen Luftmaschine von folgender Einrichtung dargestellt:

A, A sind die Erhitzungs- und Abkühlungscylinder,

welche inwendig an ihren

Endflächen, die einerseits durch heißen Dampf erhitzt, andererseits durch kaltes

Wasser abgekühlt werden, mit kreisförmigen Rinnen oder Zahneinschnitten versehen

sind, um auf diese Weise der eingeschlossenen Luft eine möglichst große Oberfläche

sowohl für die Erhitzung als die Abkühlung zu verschaffen. Der obere Theil dieser

Cylinder dient für die Erhitzung und Ausdehnung, der untere dagegen für die

Abkühlung und Zusammenziehung der eingeschlossenen Luft.

B ist der Vertheilungskolben, dessen Grundflächen mit

ähnlichen Zahneinschnitten wie jene des Cylinders A

versehen und zugleich so angeordnet sind, daß die Zähne derselben genau in die

Furchen oder Rinnen der Bodenflächen des Cylinders einpassen. Die Kolben B der beiden Cylinder A, A

erhalten ihre wechselseitige Bewegung durch den Waagebalken C, der seinerseits durch den Hebel D und das

Excentric E von der Haupttreibwelle F aus bewegt wird.

Die Erhitzungs- und Abkühlungscylinder A, A stehen

in Verbindung mit dem Arbeitscylinder G, dessen Kolben

durch die abwechselnde Ausdehnung und Zusammenziehung der eingeschlossenen Luft

hin- und Hergetrieben wird. Vermittelst der Kolbenstange H, der Treibstange J und der

Kurbel K wird dann diese Bewegung auf die Hauptwelle F nach der Richtung des Pfeiles übertragen.

Zur Abkühlung der eingeschlossenen Luft wird der untere Theil der Cylinder A, A, wie bemerkt, durch die Umgebung von kaltem Wasser

auf einer niederen Temperatur erhalten. Zu diesem Behufe tritt das Wasser bei L ein und nachdem es seinen Weg durch die Furchen M, M genommen, tritt es bei N wieder aus. Damit die Circulation des Kühlwassers durch die in den

Rinnen M, M befindliche atmosphärische Luft nicht

gehemmt werde, sind bei O, O, O kleine Luftröhrchen

eingesetzt, durch welche dieselbe entweichen kann.

Der Vertheilungskolben B, welcher, wie gesagt, mit seinen

Zähnen in die Rinnen des zugehörigen Cylinders gut einpaßt, ist im Innern

durchbrochen und mit einem sogenannten Regenerator P

versehen, damit die Luft frei vom oberen Theil des Cylinders in den unteren und

umgekehrt passiren kann und zugleich die Wärme zurückbehalten wird.

Zur Erhitzung der eingeschlossenen Luft sind die Cylinder A,

A am oberen Theil mit je einem Mantel Q

umgeben, in welchen der heiße, also hochgespannte Dampf von einem zur Seite

befindlichen Dampfkessel durch die Röhre R eintritt und

sich sofort an der oberen Fläche der Platte S

niederschlägt. Durch die hierbei frei werdende latente Wärme wird nun diese Platte

mit den inwendig angebrachten Zahneinschnitten V und

dadurch auch die sie berührende eingeschlossene Luft erhitzt.

Das sich hierbei bildende Condensationswasser sammelt sich in der Rinne T, welche S ringsherum

umgibt, und fließt bei U ab, und, wenn es gewünscht

wird, in den Kessel zurück. Jedenfalls muß dieses Condensationswasser sogleich, wie

es sich bildet, weggeschafft werden. Deßgleichen muß auch das Abkühlungswasser im

unteren Theile des Cylinders stets erneuert werden.

Die Communication der Vertheilungscylinder A, A mit dem

Arbeitscylinder G ist endlich durch den Canal x angedeutet.

In Fig. 4 ist

die Einrichtung für die Erhitzung und Abkühlung der Luft etwas anders angeordnet.

Darin bedeutet A wieder den Vertheilungscylinder und B den Vertheilungskolben, welcher letztere mit einem die

Wärme nicht leitenden Material gefüllt ist; W, W sind

die Canäle, durch welche die eingeschlossene Luft von einem Ende des Cylinders zum

anderen gelangen kann und x bildet auch hier die

Communication mit dem Arbeitscylinder, der in dieser Zeichnung jedoch nicht

angegeben ist.

Der untere Theil der Communication zwischen beiden Enden des Cylinders ist aus einer

Anzahl kleiner Röhren y gebildet, welche luftdicht in

der Kammer z befestigt sind, und durch welche die Luft

zu passiren hat. Zur Abkühlung der Luft sind diese Röhren mit kaltem Wasser umgeben,

das bei L zu- und bei N abfließt.

Zum gleichen Zweck ist der untere Theil des Cylinders A.

hohl und mit kaltem Wasser gefüllt, welches ebenfalls bei L zu- und bei N abgeleitet wird.

Ebenso ist auch der obere Theil der Communication für die heiße Luft mit einer Anzahl

Röhren b versehen, welche in die Bodenwände der Kammer

c luftdicht eingesetzt sind und durch heißen Dampf

erhitzt werden, der bei R zuströmt und dessen

Condensationswasser bei U wieder abfließt. Zum gleichen

Zweck ist auch der obere Theil des Cylinders A mit einem

Mantel Q versehen, welcher mittelst des bei R, zuströmenden Dampfes erwärmt wird und dessen

Condensationswasser bei U wieder abfließt.

Endlich ist P auch hier ein sogenannter Regenerator,

welcher zwischen die beiden Röhrensysteme b und y eingesetzt ist und denselben Zweck hat, wie oben

angegeben worden ist.

Diese Einrichtung der Young und Kirk'schen Luftmaschine erinnert uns lebhaft an die

hydraulisch-pneumatische Maschine des Hrn. Ingenieur Bourry (in St. Gallen), welche derselbe bei der

Industrie-Ausstellung zu Paris im Jahre 1855 ausgestellt hatte, die aber

seitdem gänzlich in Vergessenheit gerathen ist. Wir glauben kaum, daß die Maschine

von Young und Kirk ein

besseres Loos haben wird.

III. James' Dampf- und

Heißluftmaschine.Nach dem London Journal of arts, Juni 1865,

S. 341.

Die Erfindung, welche sich W. H. James in London (Old

Kentroad) am 10. Juni 1864 patentiren ließ, bezieht sich auf eine Maschine, welche

durch die vereinigte Expansionskraft von stark comprimirter Luft und noch stärker

gespanntem Dampfe der sich während jeder Umdrehung mit derselben mischt und sie

erhitzt, in Thätigkeit gesetzt wird, folglich ebenfalls als eine Art

Heißluftmaschine zu betrachten ist. Diese Maschinen sind in ihrer äußeren Anlage,

sowie in ihrer mechanischen Einrichtung und Wirkungsweise sehr ähnlich den

einfachwirkenden Dampfmaschinen mit oben offenem Cylinder. Man kann eine beliebige

Anzahl derselben mit einander so verbinden, daß sie ihre Triebkraft auf eine und

dieselbe Hauptwelle übertragen.

In Fig. 5 ist

eine auf die angegebene Weise construirte Maschine im Durchschnitt dargestellt.

a, a sind zwei oben offene Cylinder und b, b zwei Kurbeln von hinreichend langem Hub, wodurch

die Kolben c, c über die Enden d,

d der oben offenen Cylinder a, a hinausbewegt

werden können und dadurch bei jedem Hub der eingeschlossenen Luft- und

Dampfmischung durch die vielen kleinen Oeffnungen e, e

am Umfang zweier anderen Cylinder f, f, welche mittelst

Flantschen und Bolzen g, g genau mit den Cylindern a, a befestigt sind, den Ausgang gestatten. Diese

durchlöcherten Cylinder f, f dienen den Kolben c, c zugleich als Führung, während diese sich über die

Oeffnungen d, d der Cylinder a,

a hinausbewegen. Dieselben könnten aber auch, wenn man es vorziehen sollte,

mit den Cylindern a, a aus einem Stück gegossen und erst

nach dem Gießen durch Bohren mit den entsprechenden kleinen Oeffnungen versehen

werden. Die Summe der Querschnitte dieser Oeffnungen muß wenigstens gleich, wo nicht

größer seyn, als der Querschnitt des Cylinders, so daß sie hinreichenden Raum bieten

nicht nur für die Ausströmung der verbrauchten Luft- und Dampfmischung,

sondern auch für die Ansaugung der frischen atmosphärischen Luft, welche bei der

Rückbewegung der Kolben c, c in den Kammern h, h der Cylinder a, a auf's

Neue comprimirt, mit Dampf gemischt, und von diesem erhitzt und expandirt wird.

Bei der Rückbewegung der Kolben kommen diese gegen das Ende ihres Hubes in Berührung

mit den Achsen der Ventile i, i, welche am Boden der

Cylinder a, a angebracht sind und den Zweck haben, dem

Dampfe, der durch die Röhren k, k von irgend einem zur

Seite befindlichen Dampfkessel zugeleitet wird, hubweise den Eintritt in die Cylinder a, a zu verschaffen, wo er sich alsdann, wie gesagt, mit

der angesaugten frischen und comprimirten atmosphärischen Luft mischt, diese erhitzt

und durch die vereinigte Expansion beider die Kolben c,

c abwechselnd hin- und herbewegt.

Die Ventilachsen sind mit starken elastischen Federn versehen, um die Ventile sicher

in ihren Sitzen zu erhalten, damit die comprimirte Luft durch dieselben nicht in die

Röhren k, k und dadurch in den Dampfkessel, und der

Dampf – außer den angegebenen Zeitmomenten, in welchen die Kolben c, c die Ventilachsen berühren – auch nicht in

die Cylinderräume h, h gelangen kann.

Der Lärm, welcher beim Entweichen der comprimirten heißen Luft- und

Dampfmischung in die Atmosphäre entsteht, kann bedeutend geschwächt und fast ganz

vermieden werden durch geeignete Hahnen oder Ventile l,

l, welche am Boden der Cylinder a, a angebracht

und durch Excentrics von der Treibwelle aus regulirt werden. Diese Hahnen, welche

auch während der Rückbewegung eine entsprechende Zeit lang geöffnet seyn können, so

daß der Druck und damit auch der Lärm sich bis zu einem gewissen Grade vermindert,

könnten, entsprechend eingerichtet, zugleich zum Einlassen der frischen Luft in die

Cylinder gebraucht werden. Solche Hahnen oder Schieberventile – statt der

Kegelventile – könnten ebenso, wenn man es vorzieht, zur Regelung des

Dampfzulasses benutzt werden.

Da wir aber schon mit der principiellen Anlage dieser Maschine nicht einverstanden

sind, so können wir weder zu der Einrichtung, wie sie in Fig. 5 skizzirt ist, noch

zu den im Vorigen berührten Abänderungen Zutrauen gewinnen. Und wenn uns auch keine

Versuche über die Leistungsfähigkeit einer solchen Maschine zu Gebote stehen, so

sind wir bei der keineswegs ökonomischen Wirkungsweise derselben doch sicher, daß

dieselben zu keinem günstigen Resultate führen könnten.

Die Dampfmaschine wird darum auch von den im Vorigen betrachteten drei englischen

Heißluftmaschinen noch nicht so bald etwas zu fürchten haben.

Tafeln