| Titel: | Wilson's hydraulische Preßhämmer. |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. CXVI., S. 430 |

| Download: | XML |

CXVI.

Wilson's hydraulische Preßhämmer.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

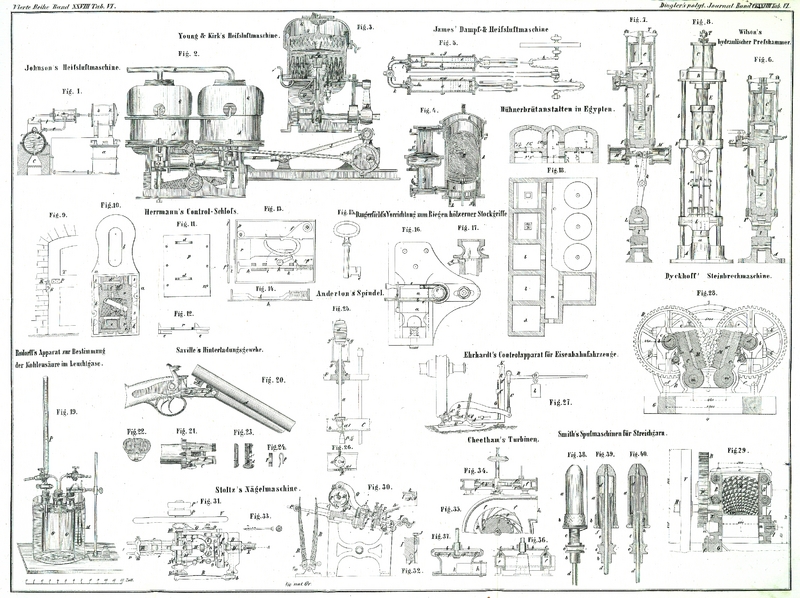

Wilson's hydraulische Preßhämmer.

Die von Haswell und Anderen angestellten Versuche, gewisse

Schmiedearbeiten statt durch Schlag, durch raschen und kraftvollen Druck

auszuführen, sind zu bekannt, als daß hier besonders darauf eingegangen zu werden

braucht. Wir beschränken uns darauf, einige neue Constructionen vorzuführen, welche

die Bearbeitung der Metalle durch Druck zum Zwecke haben.

Die erste Anordnung besteht in der Verbindung eines Dampfcylinders mit dem Cylinder

einer hydraulischen Presse und ist in Fig. 6 im Querschnitt

dargestellt. Der den Druck ausübende Theil wird hier durch den Cylinder F einer hydraulischen Presse gebildet, deren Kolben E mit dem oberen Querhaupte B des festen Gestelles verbunden ist. Jener bewegliche Cylinder ist von

dem Untersatze F' getragen, welcher den Hammerklotz l aufnimmt und von zwei (in der Zeichnung nicht

sichtbaren) Säulen geführt wird, die den Amboßklotz mit dem Querhaupte B verbinden. Die Höhlung des letzteren dient als

Reservoir für die zum Drucke verwendete Flüssigkeit.

Die Function dieses Preßhammers beginnt mit der Hebung des Körpers F, F', welcher durch die Stangen d und das Querstück T mit der Stange t des im Dampfcylinder C

sich bewegenden Kolbens p verbunden ist, – indem

man Dampf unter den letztern strömen und denselben in die Höhe steigen läßt. Hierbei

strömt das in dem Cylinder F enthaltene Wasser, nachdem

das Ventil s geöffnet worden, durch die Canäle g¹ und g² in

das Reservoir B. Der Cylinder wird durch den Dampfdruck

so lange in der gehobenen Stellung erhalten, als nöthig ist, um das auf den Amboß

a gelegte Arbeitsstück richtig zu stellen. Dann läßt

man den Dampf unter dem Kolben p ausströmen und

nötigenfalls wieder über demselben eintreten, in Folge dessen der Cylinder F mit dem Hammer auf das Arbeitsstück niederfällt und

das Wasser wieder in den Cylinder F zurückfließt. Das

Ventil s wird nunmehr geschlossen, mittelst einer

kräftigen Pumpe Wasser durch das Rohr g⁴ aus dem

Reservoir B gesogen, durch die Röhren g³ und g¹ in

das Innere des Cylinders F getrieben und dadurch eine

nachträgliche Pressung auf das Arbeitsstück ausgeübt, deren Größe durch das am

Belastungshebel des Ventiles s hängende Gewicht regulirt

werden kann.

Eine andere Anordnung zeigen Fig. 7 und 8 im Querschnitt und in

der Vorderansicht. Sie besteht, wie die vorige, aus einem Dampf- und einem

Wassercylinder, welcher letztere aber noch mit zwei kleineren Dampfcylindern und

einem gelenkartigen Hebelsysteme in Verbindung gesetzt ist, so daß eine von der

früheren etwas abweichende Wirkungsweise des Apparates entsteht. Die Druckpumpe der

hydraulischen Presse fällt hier ganz weg und ist durch die erwähnten Gelenkhebel k, m, n ersetzt, welche durch die zwei kleinen

Dampfcylinder M und M' in

Bewegung gebracht werden. Der erste Dampfcylinder c,

welcher zum Heben der Hammer- oder Preßvorrichtung dient, hat dem nämlichen

Zwecke zu genügen, wie in der vorigen Anordnung Fig. 6.

Die beiden Cylinder M und M'

sind an dem beweglichen Querstücke

F befestigt; sie folgen den verticalen Bewegungen

desselben, sowie die Hebel k, m, n und das mit ihnen

verbundene Querstück L mit dem Hammer l. Während des Aufsteigens dieser beweglichen Theile

längs den Säulen b öffnet sich das Ventil s; die Flüssigkeit strömt durch den hohlen Kolben E in den Behälter. Ist das Arbeitsstück auf dem Amboß

a zurechtgelegt, so läßt man den unter dem Kolben

p befindlichen Dampf ausströmen und hebt das Ventil

s, in Folge dessen der Schlagapparat auf das

Arbeitsstück hinunterfällt, und setzt alsdann die Kolben der Dampfcylinder M und M' und dadurch den

Kniehebel k, m, n in Thätigkeit. Die Stangen t' der beiden Kolben p' sind

in einem gemeinschaftlichen Gelenke mit den Doppelhebeln k verbunden, während die Gegenlenker m sich

auf einen festen, am Querstücke F befindlichen Zapfen

stützen und bei e durch einen Bolzen mit den Hebeln k und n zusammengefügt sind,

welche sich unterhalb wiederum in einem Gelenke mit dem Hammerklotze L verbinden.

Es ist leicht einzusehen, daß durch diese Combination bei jedem Hube der Kolben p' eine Vergrößerung und eine Verminderung der

Entfernung zwischen den Querstücken F und L stattfindet; bei letzterer senkt sich der Apparat

immer ein wenig, während die bei der verticalen Stellung der Hebel eintretende

Vergrößerung sich nur unten wirksam zeigen kann, indem die unelastische Flüssigkeit

einen unüberwindlichen Widerstand

darbietet. (Armengaud's

Génie industriel, Juli 1865, S. 33;

schweizerische polytechnische Zeitschrift, Bd. XI S. 123.)

Tafeln