| Titel: | Dyckhoff's Steinbrechmaschine. |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. CXVIII., S. 434 |

| Download: | XML |

CXVIII.

Dyckhoff's Steinbrechmaschine.

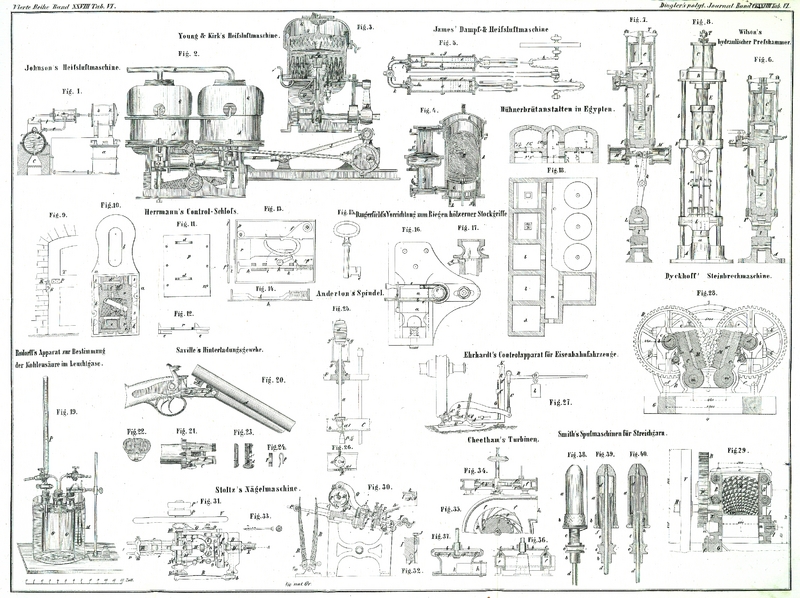

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Dyckhoff's Steinbrechmaschine.

Unter den verschiedenen Abänderungen der Blake-Whitney'schen Steinbrechmaschine (beschrieben im polytechn.

Journal Bd. CLXIX S. 405) verdient die in

Fig. 28

in verticalem Längendurchschnitt und in Fig. 29 im Querschnitt

nach der Linie 3–4 von Fig. 28 dargestellte

Construction des Franzosen Dyckhoff Beachtung. Dieselbe

besteht aus einem starken, mittelst der Schrauben f auf

einen Holzrahmen G aufgeschraubten gußeisernen Gerüst,

dessen Seiten B, B' durch Querbalken e und Zugstangen e' mit

einander verbunden sind; in den starken Lagern b, b'

drehen sich die Excenterwellen A, A', deren Enden die

mittelst eines dazwischen liegenden Getriebes p von der

Welle H bewegten Stirnräder R,

R' tragen. Das eine Ende der Welle H liegt in

einem am Gerüst B angebrachten Lager mit Bronzeschalen,

das andere in einem auf der Abbildung weggelassenen Lager, das auf einem mit dem

hölzernen Rahmen G verblatteten Querriegel steht. Um die

schmiedeeisernen Querbolzen m und m' drehen sich die starken eisernen Platten C

und C', auf deren abgehobelter Außenseite die mit

Stahlschienen belegten Schlitten c, c' durch welche die Wellen A und A' gehen, mittelst der

schmiedeeisernen Schienen h befestigt sind. Diese

Platten werden also von den Excentrics nur in oscillirende Bewegung versetzt und die

Schlitten der Halsringe können auf ihren abgehobelten Flächen gleiten. Auf die

Platten C, C' sind die Brechplatten M, M' von Schalenguß befestigt, die auf der

Berührungsfläche glatt, auf der Arbeitsseite mit diamantschliffartigen Erhöhungen

versehen sind und schief gegen einander stehen, so daß sie einen Schlund bilden, in

dessen oberen Theil die zu verarbeitenden Steine eingeschüttet werden. Im Schlund

werden dieselben so weit zerkleinert, daß sie durch die untere Oeffnung desselben

entweichen können, von wo sie dann in einen Wagen oder auf ein endloses Tuch zur

Weiterbeförderung gelangen. Um eine größere oder geringere Oeffnung der Brechbacken

zu bewirken, genügt die Verschiebung der Excenter, welche durch bloße Verstellung

der in einander greifenden Zahnräder bewirkt wird.

Bei dieser Einrichtung haben die Räder R, R', sowie die

Wellen A, A' einen viel geringeren Widerstand zu

leisten, als wenn der eine Backen feststeht und der andere allein den ganzen

nöthigen Ausschub machen muß. Um der auf das Zerbrechen der Gestellseitenwände

gerichteten Reaction zu begegnen, ist der untere Theil des Gerüstes durch zwei

starke, heiß aufgezogene schmiedeeiserne Ringe J (Fig. 29)

verstärkt, durch welche Querbolzen hindurchgehen; durch den oberen Theil des

Gerüstes gehen vier große Bolzen b'. Zur Abschwächung

der Stöße sind zwischen die Brechbacken und die Platten C,

C' hölzerne Pfosten d, d' eingelegt, die je

nach der Größe der zerdrückten Steine schwächer oder stärker genommen werden. Auf

der Welle H sitzt endlich noch ein Schwungrad V und eine feste und eine lose Riemenscheibe.

In 12 Stunden zerbricht die Maschine 2000 Ctr. Eisenstein in Stücken von

0,35–0,5 Meter Dicke; bei Steinschlag für Chausseen, der viel härter als

Eisenstein, ist die Leistung nur halb so groß, nämlich 25 Kubikmeter in 12 Stunden.

Dabei arbeitet die Maschine mit 30 Spielen der Brechbacken per Minute, die Leistung kann also beträchtlich erhöht werden, wenn man 40

bis 50 Hube machen läßt. Bei 30 Spielen sind 4 Pferdekräfte erforderlich. Gegen die

Blake'sche Maschine zeichnet sich die Dyckhoff'sche dadurch aus, daß sie ein viel

gleichmäßigeres Product liefert, da bei ersterer der Abstand der Brechbacken um den

ganzen Hub des beweglichen Backens variirt. (Deutsche Industriezeitung 1865, Nr.

45.)

Tafeln