| Titel: | Herrmann's Control-Schloß. |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. CXXIV., S. 443 |

| Download: | XML |

CXXIV.

Herrmann's Control-Schloß.

Aus der Wochenschrift des nieder-österreichischen

Gewerbevereins, 1865, Nr. 44.

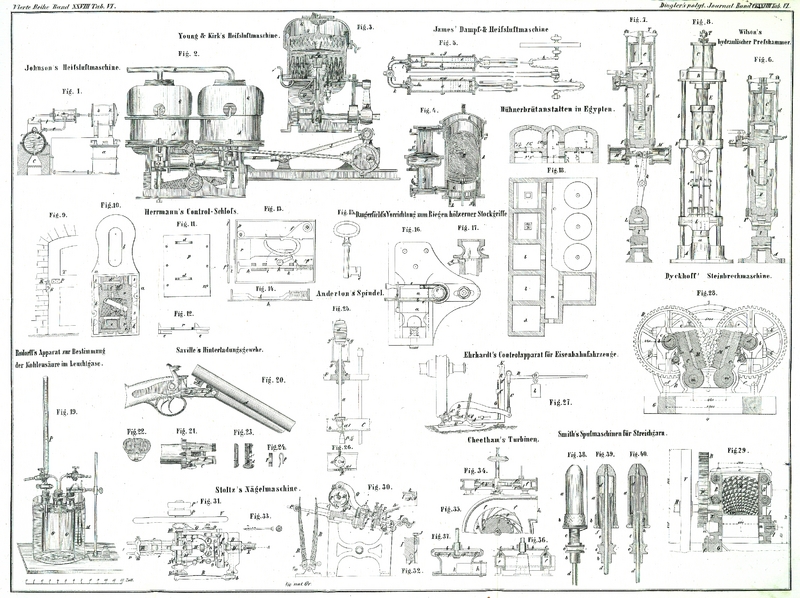

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Herrmann's Control-Schloß.

Es gehört das Patent-Vorlege-Schloß Herrmann's nicht in die große Reihe der Combinationsschlösser, doch kommt

diesem Schlosse die besondere Eigenthümlichkeit zu, daß der Schlüssel nicht abgeliefert werden kann (außer durch Anwendung eines

Kunstgriffes), wenn das betreffende Object nicht in

Wirklichkeit verschlossen wurde.

Es kann in vielen Fällen erwünscht erscheinen, wenn der Leiter einer Fabrik oder

Landwirtschaft bei Ablieferung der Schlüssel die Beruhigung hat, daß die

betreffenden Magazine, Schüttböden etc. auch gehörig

verschlossen wurden.

Zwar gibt der Erfinder an, daß sein Schloß durch Sperrzeuge nicht geöffnet werden

kann, doch ist dieß unrichtig, wie jeder Sachverständige aus der Beschreibung

desselben ersehen wird. Das Oeffnen ist jedoch durch Eingerichte, wie durch eine sehr kräftige

Zuhaltung und sehr starken Dorn so erschwert,

daß es für die meisten Verhältnisse genügende Sicherheit gegen

das unbefugte Oeffnen gewährt.

Der Bügel dieses Vorhängeschlosses ist mit dem Schloßkasten aus einem Stücke, daher

fest; es erfolgt somit der Verschluß auf eine von der gewöhnlichen abweichende Art,

wie Fig. 9

dieß klar machen dürfte.

In dem Thürstock oder bei Doppelthüren in dem einen Flügel ist die Arbe (Kramme) K angebracht,

in welcher das Schloß S mittelst seines Bügels bleibend

hängt und daher um selbe beweglich ist. An der Thüre T,

bei Doppelthüren am zweiten Flügel, ist ein Schließblech P befestigt, welches zwei Studeln (Fig. 11) trägt, in welche

der Riegel eingreift.

Außer den Studeln oder Klammern trägt das Schließblech p

(Fig. 11)

6 oder 8 Stifte n, welche in Löcher des Schloßkastens

a passen, der, wie Fig. 10 (nach

abgenommener Deckplatte) zeigt, eine viereckige Gestalt hat.

An den zwei längeren Seiten des Schloßkastens a sind

Leitschienen s angebracht, zwischen welchen der Riegel

r (in Fig. 12 in der

Seitenansicht dargestellt) seine Führung erhält. Entsprechend den sechs Stiften n des Schließbleches befinden sich im Schlosse sechs

dreiseitige kleine Prismen oder Klötzchen k, welche an

ihrer dem Riegel zugewendeten Kante Ausschnitte besitzen. Diese Klötzchen werden

durch die Stifte n soweit gehoben, daß ihre Ausschnitte

in die Ebene des Riegels fallen und diesen daher in seiner Bewegung nicht hindern.

Sobald jedoch diese Prismen durch n nicht gehalten

werden, sinken sie, dem Drucke von Blattfedern folgend, die am Schloßdeckel

angebracht sind, auf den Boden des Schloßkastens herab. In dieser Stellung fallen

ihre Ausschnitte nicht mehr mit der Ebene des Riegels zusammen und hindern dessen

Bewegung.

Ist mit Herrmann's Schloß ein Object verschlossen, so

befinden sich die Prismen k in jener Stellung, welche

der Bewegung des Riegels kein Hinderniß entgegensetzt; wird nun der Schlüssel

eingeführt und nach rechts gedreht, so hebt er zuerst die als Zuhaltung wirkende

kräftige Feder f und gelangt an den unter m punktirt angedeuteten kleinen Vorsprung des Riegels,

auf welchen er einwirkt und denselben nach abwärts schiebt.

Hierdurch gelangen die Lappen e des Riegels außer

Eingriff mit den Studeln oder Klammern d in Fig. 11 (d entsprechend sind im Schloßkasten die Schlitze d'); die am Schloßdeckel befindlichen Federn kommen zur

Wirkung, drücken auf die dreiseitigen Klötzchen k,

welche bis zum Boden des Schlosses niedersinken und dadurch das Schloß von dem

Schließbleche p abheben.

Das Schloß ist nun geöffnet und in diesem Zustande zeigt es Fig. 10 (nach Entfernung

des Schloßdeckels). Der Schlüssel t läßt sich aus dem

geöffneten Schlosse nicht herausziehen, denn der Bart, welcher an dem punktirten

Vorsprung des Riegels r anliegt, ist hierdurch an seiner

Bewegung nach abwärts gehindert, da der Riegel bereits seinen tiefsten Stand

einnimmt; zurück kann der Schlüssel auch nur ganz unbedeutend gedreht werden, denn

es stößt der Bart hierbei ebenfalls an einen Theil des Riegels und müßte erst dieser

verschoben werden (was die Klötzchen k verhindern), soll

sich der Schlüsselbart wieder zurück gegen das Schlüsselloch drehen können.

Es ist sonach unmöglich, den Schlüssel aus dem geöffneten

Schlosse zu ziehen, wenn es nicht mittelst eines Kunstgriffes gelingt, das

der Riegelbewegung durch die Prismen k gesetzte Hinderniß zu überwinden. Dieß ist jedoch nicht besonders schwierig.

Drückt man mittelst des Schlüssels auf den Riegel und mittelst eines spitzen

Hölzchens oder Stiftes auf die Prismen, bis deren Einschnitte der Reihe nach an das

Niveau des Riegels kommen, so bleiben die Prismen mit ihren Ausschnitten am Riegel

hängen und bald ist das Hinderniß, wie ein angestellter Versuch zeigt, überwunden.

Der Riegel gelangt in jene Stellung, welche er bei zugesperrtem Schlosse einnimmt und der Schlüsselbart

gelangt unter das Schlüsselloch; es kann somit der Schlüssel aus dem Schlosse

gezogen werden. Das rasche Gelingen dieses Kunstgriffes ist bei Herrmann's Schloß noch wesentlich dadurch begünstigt, daß

die Ausschnitte der Prismen viel breiter sind als erforderlich. Obwohl hiermit

gezeigt ist, daß die Angabe des Erfinders, es sey das Abliefern des Schlüssels ohne

richtigen Verschluß „niemals“

möglich, auf einem Irrthum beruht, so erfordert dasselbe doch eben so viel

Raffinement, als das unbefugte Oeffnen der gewöhnlichen, einfachen Schlösser. Der

Schlüssel kann nie ohne Anwendung des obigen Kunstgriffes aus dem geöffneten

Schlosse gezogen werden und es fällt somit die Anwendung desselben von jenem

Untergebenen, der die Objecte gehörig zu verschließen hat, in die Kategorie

derselben strafbaren Handlungen, zu welchen das unbefugte Oeffnen gehört. Der

Diener, welcher den Schlüssel des Herrmann'schen

Schlosses abliefert, ohne das Object gehörig verschlossen zu haben, ist ebenso

schuldig wie jener, der einen Einbruch versuchte. Daher können wir den: Herrmann'schen Schlosse die Eigenschaft nicht absprechen,

daß es bei Ablieferung des Schlüssels im hohen Maaße die

Beruhigung gibt, daß der Verschluß richtig erfolgte.

Was dessen Sicherheit gegen das unbefugte Oeffnen betrifft, so sehen wir in Fig. 10 bei

e' ein Eingerichte (Reifbesatzung), bei m eine Mittelbruchbesatzung; f ist die als Zuhaltung wirkende starke Feder, auf den Stift i gesteckt. Bei zugesperrtem Schlosse fällt die Spitze

derselben in die beim oberen Lappen e punktirt

angedeutete Vertiefung des Riegels und verhindert dessen Zurückschiebung. Auch ist

am Schloßdeckel ein Klötzchen angebracht, welches die Stelle einer zweiten

Reifbesatzung vertreten soll. Diese Mittel verleihen dem Schlosse gleiche

Sicherheit, wie sie anderen gut construirten Schlössern mit Eingerichten zukommt;

daß diese jedoch keine absolute, ist bekannt. Sobald man Gelegenheit findet, von

diesem Schlosse Abdrücke zu nehmen, ist das Oeffnen leicht, ja selbst mit

gewöhnlichem Sperrhaken durchaus nicht unmöglich.

Warum Herrmann die inneren Theile des Schlosses aus

Messing anfertigt, ist mir nicht erklärlich, denn mit so geringer Genauigkeit und

Mangel an Präcision hätte die Herstellung aus Eisen wahrlich keine besondere Mühe

gekostet. Außerdem ruft die Herstellung des Riegels aus Gußmessing manche Bedenken

bezüglich der Haltbarkeit hervor. Die beiden schwachen Lappen oder Riegelköpfe e müssen den Verschluß bewirken; zu ihrem Abbrechen

würde keine große Kraft erforderlich seyn und dürfte, wenn die Thüre nach innen sich öffnet, ein Fußtritt genügen, um dieselben zu

brechen.

Nichts desto weniger können wir nicht umhin, der diesem Schlosse zu Grunde liegenden

Idee: eine Controle für den richtigen Verschluß zu

bieten, unseren Beifall zu zollen.

Wir glauben aber, daß sich dieß einfacher und an jedem

gewöhnlichen eintourigen Anschlag- und

Einlaßschlosse erreichen lasse, wenn selbes nur von einer

Seite gesperrt zu werden braucht. Der Methoden könnte es viele geben; wir

wollen hier nur eine, die uns einfach zu seyn scheint, in Kürze andeuten.

Fig. 13

stelle ein gewöhnliches eintouriges Schloß vor, r sey

der Riegel, z die Zuhaltung, f die auf selbe drückende Feder; bei s sey der

Schlüssel angedeutet.

Das Schloß ist in geöffnetem Zustande gezeichnet und der in demselben steckende

Schlüssel kann, wie bei Herrmann's Schloß, auch hier ohne

Kunstgriff nicht aus dem Schlosse gezogen werden. Dreht man den Schlüssel nach

rechts, so stößt er an die Klötzchen k; dreht man ihn

nach links, so stößt der Theil c des Bartes (Fig. 15) an

das Stängelchen oder Hinderniß h (Fig. 13 und 14). Erst wenn

h zurückgedrückt wird, bis der Ausschnitt i in jenen Kreis kommt, welchen e beschreibt, ist der weiteren Bewegung des Schlüssels kein Hinderniß im

Wege und er kann aus dem Schlosse entfernt werden. Der Ausschnitt i gelangt nur dann an die richtige

Stelle, wenn die Thüre gehörig verschlossen wird, denn hierbei kommt der

Schloßstulpe p dicht an die Schließplatte l zu liegen, das Zäpfchen z

dringt durch den Ausschnitt des Schloßstulpes und drückt h soweit nöthig nach links, da die Feder f'

weit stärker als f'' ist. Die Feder f' ist erforderlich, da beim Zumachen der Thüre das

Zäpfchen z zurückweichen muß und erst bei richtiger Lage

von l und p zur Wirkung

gelangt. Allerdings ist es hier weit leichter möglich, als bei Herrmann's Schloß, den Schlüssel mittelst Zurückdrücken von h aus dem Schlosse zu ziehen, aber hier wie dort bleibt

dieß eben ein strafbarer Vorgang des Dieners und es kann hier wie dort nur durch

Böswilligkeit, nicht aber durch ein Uebersehen, bei

fehlendem Verschlusse der Schlüssel abgeliefert werden. Es erfüllt also bis zu einem

gewissen Grade auch diese einfachere Construction den Zweck der Controle.

Friedrich Kick.

Tafeln