| Titel: | Ueber die Bestimmung der Kohlensäure im Leuchtgase; von Fr. Rüdorff. |

| Fundstelle: | Band 178, Jahrgang 1865, Nr. CXXVII., S. 449 |

| Download: | XML |

CXXVII.

Ueber die Bestimmung der Kohlensäure im

Leuchtgase; von Fr.

Rüdorff.

Aus dem Journal für Gasbeleuchtung, 1865, Nr.

8.

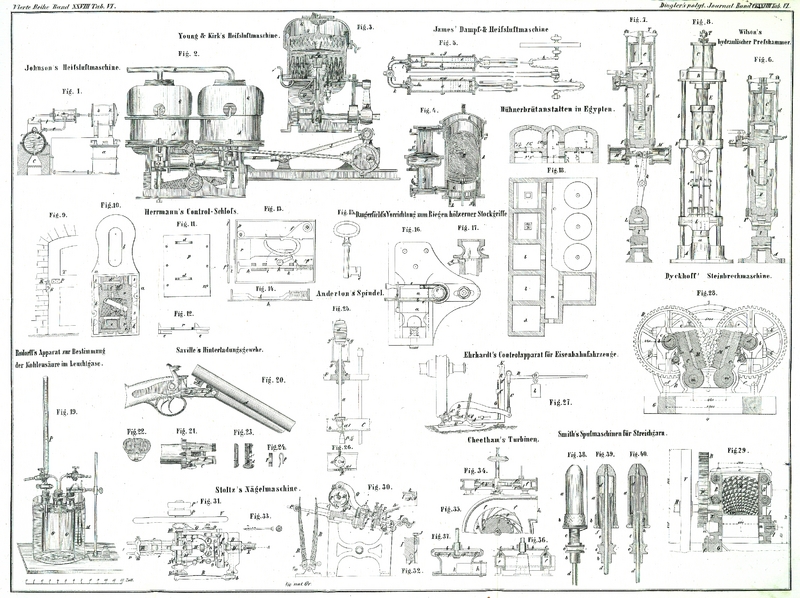

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Rüdorff, über Bestimmung der Kohlensäure im Leuchtgase.

Bei einigen Versuchen, welche ich mit dem Leuchtgase anstellte, war es mir

wünschenswerth den Kohlensäuregehalt desselben mit einiger Genauigkeit zu bestimmen. Da

sich die sonst wohl zu diesem Zweck gebräuchlichen Methoden als unzuverlässig

herausstellten, und da mir der zu gasometrischen Bestimmungen dienende Bunsen'sche Apparat nicht zu Gebote stand, so war ich

genöthigt mich nach einem anderen zweckentsprechenden Wege umzusehen. Folgende

Methode hat mich zum Ziele geführt und dürfte dieselbe überall da Anwendung finden,

wo es sich darum handelt, kleine Mengen Kohlensäure in einem Gasgemenge auf sichere

und wenig umständliche Weise zu bestimmen.

Das Princip der Methode besteht darin, daß ich die Kohlensäure durch concentrirte

Kalilauge absorbiren lasse und die verschwundene Kohlensäure durch ein gleiches

Volumen Kalilauge ersetze. Der Apparat, dessen ich mich zu diesem Zwecke bediente,

besteht aus einem dreihalsigen Glasgefäß G, G (Figur 19). In

dem ersten Tubulus ist ein mit Indigolösung gefülltes Manometer M mit Millimeterscala befestigt, um den im Gefäße G, G stattfindenden Druck ablesen zu können. Der zweite

Tubulus ist mit doppelt durchbohrtem Kork verschlossen, durch welchen zwei mit

Hähnen versehene Gasröhren führen, um den Apparat mit dem zu untersuchenden Gase zu

füllen. Der dritte Tubulus enthält eine in Kubikcentimeter getheilte Hahnpipette P, die mit Kalilauge gefüllt wurde. Um den Einfluß der

Temperaturveränderungen zu beseitigen, wurde das Gasgefäß mit Wasser von der

Temperatur des Zimmers umgeben. Durch vorläufig angestellte Versuche überzeugte ich

mich, daß ein in dem umgebenden Wasser und ein im Innern angebrachtes Thermometer

nach höchstens 3 Minuten denselben Stand annahmen, und das im Wasser befindliche

Thermometer gab die Gewißheit, daß sich die Temperatur desselben während der Dauer

eines Versuches nicht geändert hatte. Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, daß der

Apparat völlig luftdicht war, wie man leicht an dem unveränderten Stande des

Manometers M, mochte die Luft in dem Apparate etwas

verdichtet oder verdünnt seyn, ersehen konnte.

Der Inhalt des Glasgefäßes wurde durch Wägen desselben mit und ohne Wasser bestimmt

und zu 880 Kub. Cent, gefunden. Nachdem der Apparat durch längeres Durchleiten mit

dem kohlensäurehaltigen Gase gefüllt war, wurden die Hähne geschlossen und zwar der

Hahn am Ableitungsrohr zuerst, dann der am Zuleitungsrohr, so daß das Gas sich unter

einem den Atmosphärendruck wenig überragenden Druck befand. Als die Temperatur des

Gases und des umgebenden Wassers nach 3 bis 4 Minuten dieselbe geworden war, wurde

der eine Hahn für einen Augenblick geöffnet, um so viel Gas ausströmen zu lassen,

daß der Druck im Innern gleich dem der Atmosphäre wurde; das gleiche Niveau der Flüssigkeit im

Manometer zeigte, daß dieß der Fall war. Darauf wurden durch vorsichtiges Oeffnen

des Hahnes aus der Pipette einige Tropfen Kalilauge in das Gefäß G, G gelassen. Im ersten Augenblick stieg der Druck im

Innern durch die zugelassene Flüssigkeit, verminderte sich aber sehr bald, da die

Kohlensäure absorbirt würde, wie dieses aus dem Stande des Manometers zu ersehen

war. In dem Maaße, wie die Absorption der Kohlensäure voranschritt, wurde neue

Kalilauge zugelassen, so daß die Flüssigkeit im Manometer auf fast gleicher Höhe

gehalten wurde. Gegen Ende des Versuchs wurde einige Minuten gewartet und der

verminderte Druck durch zugelassene Kalilauge wieder hergestellt. Die absorbirte

Kohlensäure war also durch Kalilauge ersetzt und das Volumen derselben konnte an der

Pipette abgelesen werden.

Um mir ein Urtheil über den Grad der Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Methode zu

verschaffen, füllte ich den Apparat mit einem Gemenge von Wasserstoff und

Kohlensäure von bekanntem Gehalt. Die Mischung dieser Gase geschah in einem

Glockengasometer, wie solches wohl zur Bestimmung des specifischen Gewichtes des

Leuchtgases durch Messung der Ausflußgeschwindigkeit benutzt wird. Durch das Sinken

der Glocke wird durch in einander greifende Räder ein Zeiger in Bewegung gesetzt, an

welchem man sehr kleine Bruchtheile des Inhaltes der Glocke messen kann. Man liest

1/3600 Kubikfuß direct ab. Da der Inhalt des Gefäßes G,

G 880 K. C. betrug, so waren für ein Gasgemenge, welches 1, 2, 3 etc. Proc.

Kohlensäure enthielt, 1, 2, 3... × 8,8 K. C. Kalilauge erforderlich um die

absorbirte Kohlensäure durch diese Flüssigkeit zu ersetzen. Die folgende Tabelle

enthält einige der angestellten Messungen. Die Columne I enthält den Procentgehalt

an Kohlensäure, II die verbrauchte und III die berechnete Menge Kalilauge.

I.

II.

III.

1 Proc.

CO²

8,7 K. C.

8,8 K. C.

2 „

„

17,8 „

17,6 „

3 „

„

26,8 „

26,4 „

4 „

„

35,1 „

35,2 „

Es leuchtet ein, daß der Apparat nur anwendbar ist, wenn es sich um die Bestimmung

kleiner Mengen Kohlensäure in einem Gasgemenge handelt, wie es ja bei unserem

Leuchtgase der Fall ist. Daß die anderen Bestandtheile des Leuchtgases von keinem

merklichen Einfluß auf die Bestimmung der Kohlensäure sind, davon habe ich mich

durch directe Versuche überzeugt, indem ich zu vollständig von Kohlensäure befreitem

Leuchtgase kleine

Mengen Kohlensäure hinzusetzte, die gefundenen und berechneten Mengen stimmten

ebenso befriedigend, wie in dem obigen Beispiel.

Was nun einige hinter einander ausgeführte Messungen der Kohlensäure im Leuchtgase

selbst betrifft, so erhielt ich Werthe, welche nur um ein sehr Geringes von einander

abweichen. In drei Versuchen gebrauchte ich folgende Mengen Kalilauge, welchen der

nebenstehende Procentgehalt an Kohlensäure entspricht:

12,0 K. C.

Kali

=

1,36 Proc.

CO²

12,1 „

„

=

1,37 „

„

11,8 „

„

=

1,34 „

„

Die mitgetheilten Messungen zeigen wohl hinreichend die Genauigkeit der Methode, die

sich außerdem noch durch leichte und rasche Ausführung empfiehlt.

Tafeln