| Titel: | Ein neuer Bierschenkapparat. |

| Autor: | Otto Engel |

| Fundstelle: | Band 180, Jahrgang 1866, Nr. XLVIII., S. 193 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Ein neuer Bierschenkapparat.

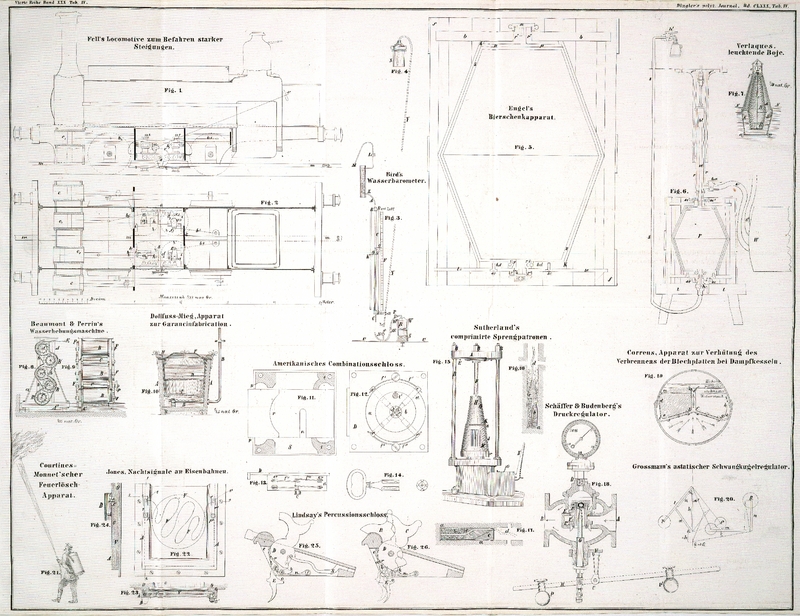

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Engel's Bierschenkapparat.

Im allgemeinen Interesse mache ich hiermit die Construction eines von mir erfundenen,

neu und eigenthümlich eingerichteten Bierschenkapparates bekannt.

In der Zeichnung zeigt Figur 5 einen

Längendurchschnitt des eigentlichen Schenkfasses durch die Mitte desselben. f, f ist ein mit drei eisernen Reifen beschlagenes,

cylindrisches, auf dem Kopfe stehendes Faß. Dasselbe ist mit Ausnahme des Bodens bo

,

bo von Holz, dieser aber ist von Gußeisen.

Der Boden hat in der Mitte eine kreisrunde Oeffnung mit einem Schraubengewinde, in

welches der Metallstöpsel st, der ein

Sicherheitsventil enthält, eingeschraubt ist und der seine Dichtung durch einen

zwischen ihn und den Boden bo, bo eingelegten Gummiring erhält.

Die Oeffnung im Boden bo, bo ist nun an der Außenseite des letzteren von

einem angegossenen Röhrchen r', r' umgeben, das außen

ein Schraubengewinde hat, und eben so ist jene Oeffnung an der Innenseite des Bodens

bo, bo rings

von einem angegossenen Röhrchen r, r umgeben, welches

außen eine ringförmige Vertiefung hat und innen und außen verzinnt ist. Ueber dieses

Röhrchen ist der Hals i, i des aus wasserdichtem Stoffe,

z.B. aus reinem, also geruch- und geschmacklosem Kautschuk gefertigten, außen

mit Leinwand überzogenen Schlauches s, s gezogen und

mittelst eines umgeschlungenen Drahtes in jene Vertiefung des Röhrchens r, r eingeschnürt.

Der Schlauch s, s ist nun zusammengesetzt aus zwei

Kegelmänteln, die von zwei congruenten senkrechten Kegeln genommen, mit den

Oeffnungen an einander gesetzt und dann durch je einen auf der Achse der Kegel

senkrechten Schnitt abgestumpft und an dieser Stelle durch je einen in der Ebene des

Schnittes liegenden Boden geschlossen sind. Der untere Boden des Schlauches hat in

der Mitte eine kreisrunde Oeffnung, die von dem schon erwähnten Halse i, i umgeben ist.

Auf dem oberen Boden dagegen ist concentrisch mit diesem die etwas kleinere

kreisrunde Metallplatte p, p befestigt, welche in der

Mitte eine cylinderförmige Erhöhung hat, die ebenfalls einen cylinderförmigen Dorn

trägt.

Die Höhe des oberen Kegels des Schlauches verhält sich zu derjenigen des unteren etwa

wie 25 zu 23.

Zwischen den unteren Boden des Schlauches und den Boden bo

,

bo ist der aus zwei gleichen Theilen bestehende

kreisrunde, in der Mitte mit einer kreisrunden Oeffnung versehene Boden bd, bd

eingeschoben und durch zwei Schrauben sc, sc am Boden bo,

lo befestigt. Diese Schrauben sitzen luftdicht

in letzterem.

Den Schlauch s, s und den Boden bd, bd umgibt

nun die diesen beiden Stücken entsprechend geformte und überall genau anschließende

Kapsel K, K, welche von Eisen- oder anderem

festen Vieche gearbeitet ist. Dieselbe ist am Boden bo, lo luftdicht angelöthet oder sonst wie

luftdicht befestigt und überhaupt überall luftdicht gearbeitet.

Diese Kapsel K, K trägt oben in der Mitte ihres Bodens

ein Röhrchen r'', r'', das durch die Mitte des Faßbodens

b, b hindurchgeht und bei dessen Offenseyn das

Innere der Kapsel K, K mit der äußeren Luft

communicirt.

In dieses Röhrchen paßt nun, wie die Zeichnung lehrt, der Cylinder der Metallplatte

p, p hinein. Damit aber derselbe leicht

hineinzubringen ist, ist das Röhrchen unten conisch erweitert.

Dasselbe hat außen ein Schraubengewinde, auf welches die Metallschraube se für den Transport aufgeschraubt wird, so daß

nichts in das Röhrchen fallen kann.

Soll nun das Füllen des Schenkfasses mit Lagerbier, resp. das Verschenken des

letzteren, vor sich gehen, so wird das Faß so auf den Kopf gestellt, daß der Stöpsel

st nach oben hin kommt. Derselbe wird

abgeschraubt und das Bier durch die Oeffnung des Bodens bo, lo in den Schlauch s, s bis zur vollständigen Füllung desselben

hineingelassen. Darauf wird der Stöpsel st wieder

eingeschraubt und das Faß nach dem Keller des Schenklocales gebracht.

Dort wird dasselbe wieder so auf den Kopf gestellt, daß der Stöpsel st oben hin kommt, dieser wird herausgeschraubt

und an dessen Stelle der Hahn h (Figur 6) der nach dem

Schenklocale führenden Kautschukröhre s, s mittelst der

Schraube se, se

und, wie die Zeichnung näher angibt, luftdicht befestigt. Diese Röhre endigt in den

Hahn h'. Dann kommt das Faß auf das Lager l, l.

Alsdann wird die Schraube se (Figur 5) abgeschraubt und

an deren Stelle der in Fig. 6 über dem

Schenkfasse f im Durchschnitte durch die Mitte

dargestellte Apparat mittelst der Schraube s e', s e'

luftdicht befestigt.

Derselbe besteht zunächst aus der luftdichten metallenen Röhre r, r, in der sich die Metallstange st

mit dem an einer Stelle der Länge nach durchbohrten metallenen Cylinder bl auf- und abbewegen läßt. Diese Stange

hat an ihrem unteren Ende eine cylinderförmige Höhlung, welche über den

obenerwähnten Dorn der auf dem oberen Deckel des Schlauches befindlichen

Metallplatte gestülpt wird.

Die Röhre r, r hat, wie die Zeichnung ferner lehrt,

seitlich den Hahn ha, welcher mittelst der

Kautschukröhre s' mit dem im Keller befindlichen

Windkessel w in Verbindung steht.

Der Windkessel w, welcher ungefähr die Größe von zwei

Oxhoften hat, steht ferner mittelst der Kautschukröhre s'' mit einer Druckpumpe in Verbindung, die im Schenklocale aufgestellt ist. Dort hat die Röhre

s'' eine Abzweigung, welche ein Manometer und ein

Sicherheitsventil trägt. – Soll nun das Verschenken des Bieres beginnen, so

öffnet man den Hahn ha und es dringt aus dem

Windkessel w, in den man je nach Belieben etwa eine bis

zwei Atmosphären Luft hineingepumpt hat, so daß also der Luftdruck darin zwei,

respective drei Atmosphären beträgt, die comprimirte Luft in die Röhre r, r und von da in die Kapsel K,

K, so daß der Schlauch s, s von comprimirter

Luft umgeben ist und dadurch auch auf das Bier ein Druck ausgeübt wird.

Alsdann öffnet man den Hahn h und dann den Hahn h'. Das Bier steigt in der Kautschukröhre s, s empor und fließt aus dem Hahne h' in das untergehaltene Trinkgefäß. Zugleich sinkt der

obere Theil des Schlauches s, s (Figur 5) verhältnißmäßig

ein.

Dieses durch den Luftdruck hervorgebrachte Einsinken wird nun durch die in der Röhre

r, r (Figur 6) befindliche

Stange st und den Cylinder bl noch befördert und regelrecht ausgeführt, so

daß sich bei sortgesetztem Abzapfen der obere Kegel des Schlauches in den unteren

immer mehr hineinschiebt und diesen endlich vollständig ausfüllt, daher das Bier

ganz und gar ausfließt.

Ist das Faß nun leer, so werden die Hähne h', h und ha geschlossen und der Hahn h sammt Kautschukröhre s, s abgeschraubt.

Ferner wird die Schraube s e', s e' losgeschraubt und die

Röhre r, r mittelst des an ihr, wie die Zeichnung lehrt,

befestigten Seiles, welches über eine an der Kellerdecke befestigte Rolle geht, in

der Führung f', f' emporgezogen, alsdann die Stange st aus dem Fasse gehoben und dieses vom Lager l, l genommen, um es sofort mit Wasser auszuspülen.

Zu bemerken ist noch, daß, wenn der Apparat zum erstenmale in Gebrauch genommen wird,

etwas Luft aus der Röhre s, s in den Vierschlauch

dringen würde. Um dieses zu verhindern, füllt man diese Röhre durch den Hahn h, also ehe dieser am Fasse befestigt ist, mit so viel

Bier an, daß dasselbe vom Hahne h ab, nachdem derselbe

verschlossen und am Fasse befestigt und dieses auf das Lager gestellt worden ist,

abwärts bis etwas über dem tiefsten Punkte der Röhre s,

s steht. Das genügt zu diesem Zwecke.

Es ist gut, den Hahn h' zu öffnen, wenn das Einfüllen

vorgenommen werden soll, damit die Luft dem eindringenden Biere schneller Platz

macht.

Späterhin ist dieß Einfüllen nicht mehr nöthig, da die Röhre s, s stets voll Bier bleibt.

Dagegen dringt etwas Luft aus dem über dem Kegel des Hahnes h

befindlichen Theile

desselben stets in's Faß, wenn man keine Vorkehrung trifft. Es ist das zwar nur ein

Volumen von ein Paar Kubikzollen und wird nicht viel schaden, aber man kann diese

Luft sehr leicht vertreiben und wird dieß deßhalb auch thun.

Wenn nämlich der Hahn h eben an das Faß befestigt ist und

dieses also noch nicht auf dem Lager ist, sondern noch so auf dem Kopfe steht, daß

der Hahn h oben ist, so öffnet man diesen und es steigt

dann die Luft aus demselben im Biere empor und steigt in der Röhre s, s, wenn man den unteren Theil derselben etwas hebt,

ganz in die Höhe und entweicht schließlich aus dem Hahne h', sobald verschenkt wird.

Ist nun die Luft in der Röhre s, s emporgestiegen, so

schließt man den Hahn h und bringt das Faß auf das

Lager, worauf dann das Verschenken des Bieres, wie schon oben beschrieben, erfolgen

kann.

Die Vortheile nun, welche mein Apparat gegenüber den jetzt

üblichen Schenkgefäßen gewährt, ergeben sich, wenn man die Nachtheile betrachtet,

welche die letzteren mit sich bringen:

1) Es tritt beim Verschenken des Bieres Sauerstoff zu diesem. – Das Bier wird

also mehr oder weniger sauer, es bekommt einen Stich.

Bei meinem Apparate dagegen kann dieß nicht geschehen, indem

keine Luft zum Biere gelangt.

2) Es entweicht mehr oder weniger an Kohlensäure, Alkohol und anderen flüchtigen

Stoffen aus dem Biere, und zwar a) durch undichte

Stellen des Fasses, durch die Fugen, ferner neben dem fast niemals luftdicht

schließenden Spunde u.s.w., und b) entweichen diese

Stoffe selbst dann, wenn alle Theile des Fasses dicht schließen, indem sie sich in den Raum begeben, der sich im Fasse über dem

Biere bildet, sobald etwas abgezapft wird. Dieß findet selbst dann statt,

wenn dieser Raum, wie bei dem von Wecker zu Heilbronn

erfundenen Apparate, mit comprimirter Luft erfüllt ist, indem in Folge der sogen.

Diffusion Sauerstoff und Stickstoff in's Bier dringen und dafür aus diesem

Kohlensäure, Alkohol und Aroma entweichen.

Von allen diesen Stoffen kann dagegen bei Anwendung meines

Apparates nichts entweichen, weil er a) überall

luftdicht schließt und weil b) auf das Bier ein solcher

Druck ausgeübt wird, daß sich jene Stoffe aus dem Biere nicht entbinden können.

3) Es befinden sich im Biere oft Pechtrümmer, Korkstücke u.s.w. – auch das kommt bei Anwendung meines Apparates nicht vor.

–

Was nun den Kostenpunkt betrifft, so kommt mein Apparat, wenn derselbe zwei

Schenkfässer von Eimergröße, also von sechzig Quart hat.

auf etwa hundert und zwanzig Thaler. Das macht aber an jährlichen Zinsen zu fünf

Procent sechs Thaler. Angenommen, es betrügen nun ferner die Reparatur- und

Unterhaltungskosten jährlich noch zehn Thaler, so wären das in Summa 16 Thlr.

– das macht

pro

Tag sechzehn Pfennige.

Wenn nun ein Wirth durch Anwendung meines Apparates täglich nur drei, ich will sagen

vier Seidel Bier mehr verkauft als jetzt, so ist jene Ausgabe vollkommen gedeckt.

Daß er aber täglich nicht bloß vier Seidel Bier mehr als jetzt verkaufen wird, ist

gewiß – denn es wird mehr Bier getrunken werden als jetzt, indem man dasselbe

ganz in derselben Qualität trinken wird, wie es im Keller des Brauers ist.

Aber auch bequemer ist die Anwendung meines Apparates, als die Anwendung der

bisherigen, indem namentlich das Bier nicht mehr gespritzt zu werden braucht, was

mehr Anstrengung verursacht und mehr Aufmerksamkeit erfordert, als das Vollpumpen

des Windkessels.

Otto Engel

in Nordhaufen.

Tafeln