| Titel: | Das Wasserbarometer von Alfred Bird, Chemiker in Birmingham. |

| Fundstelle: | Band 180, Jahrgang 1866, Nr. LIV., S. 209 |

| Download: | XML |

LIV.

Das Wasserbarometer von Alfred Bird, Chemiker in

Birmingham.

Nach der Chemical News, December 1865, S.

268.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

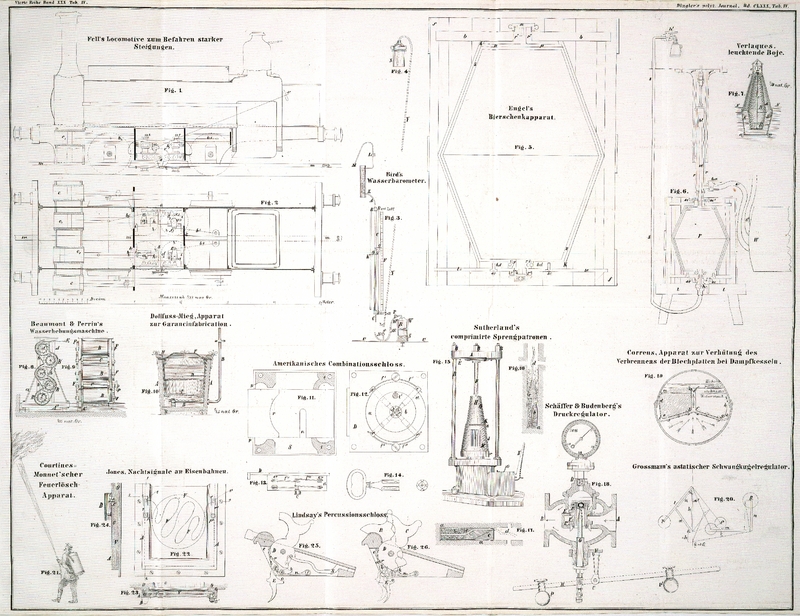

Bird's Wasserbarometer.

In unserer Quelle wird ein Wasserbarometer beschrieben, welches unter der Leitung von

Bird construirt, schon sechs Jahre lang befriedigende

Leistungen zeigte,

als dasselbe, dem Wunsche der British Association

entsprechend, der Veröffentlichung übergeben wurde.

Seinen Erfahrungen gemäß bemerkt Bird, daß wenn ein

Wasserbarometer brauchbar seyn soll, es ausreichend und nothwendig sey, daß bei der

Construction desselben die folgenden Bedingungen erfüllt werden: 1) muß das dazu

verwendete Wasser luftfrei gemacht werden; 2) darf während seiner Thätigkeit keine

Luft in das Wasser eindringen; 3) bei der Veränderung des Standes der Wassersäule

muß die directe Communication mit der atmosphärischen Luft vollständig abgeschlossen

bleiben; es muh daher das ganze Instrument an jeder Stelle vollkommen luftdicht

schließen, und das im Gefäße befindliche Wasser muß mit einer luftfreien Flüssigkeit

bedeckt seyn, welche die directe Communication mit der Atmosphäre abschließt.

Die Barometerröhre ist der Hauptsache nach an ihrem oberen und unteren Ende aus

Bleiröhren (die unter dem Namen „Compositions-Röhren“

bei Gasleitungen benutzt und aus einer Legirung von Blei und Zink angefertigt

werden) zusammengesetzt, während der mittlere Theil, der in Bleiröhren an beiden

Enden ausgeht, eine Glasröhre ist; letztere ist 6 engl. Fuß lang und hat 1 Zoll

Durchmesser, die Metallröhren haben bloß 1/2 Zoll inneren Durchmesser und sind, wie

wir nachher sehen werden, an verschiedenen Stellen mit Hähnen versehen, deren

Bohrung dieselbe Weite hat. Die Zusammensetzung des ganzen Barometers ist

schematisch in Fig.

3 dargestellt. Auf der festen Grundplatte U, U

aus Holz ist das mittelst einer Fassung W, W umgebene

und mit seinem beweglichen Boden auf dem Sockel S

aufsitzende Barometergefäß R unverrückbar angebracht;

der bewegliche Boden kann mittelst einer durch die Grundplatte gehenden Schraube

(ähnlich wie bei dem Fortin'schen Gefäßbarometer) gehoben

und gesenkt werden, um das als Index dienende Oelniveau bei der Anfertigung und

Correction des Barometers auf den Nullpunkt des Barometermaaßstabes einzustellen.

Dieses Barometergefäß R. faßt einen Gallon Wasser und

wird während des Füllens mit Wasser mit einer Oeldecke versehen. Das ganze Barometer

ist an ein Bret befestigt, das an einer Wand in dem Stiegenhause des Wohngebäudes

angebracht wurde. Die untere Metallröhre, mit den Hähnen N und P versehen, ragt mit ihrem abgebogenen

Ende in das Barometergefäß fast bis auf den Boden des letzteren; die Glasröhre C, C ist mit den Metallröhren A,

A mittelst erweiterten Fassungen aus Messing, in welche die Enden der

Röhren mittelst eines Kittes aus 2 Theilen Gutta-percha und 1 Theil

gewöhnlichem schwarzen Pech eingesetzt werden, luftdicht verbunden; die obere

Fortsetzung der Bleiröhre A geht durch ein cylindrisches

Gefäß K aus Zink, in das sie nahe am Boden eintritt, und

schlangenförmig dasselbe durchziehend, am oberen Ende von K wieder austritt, um an ihrem freien, nach aufwärts gehenden und dann

abgebogenen Ende an irgend einer Stelle mittelst eines Hahnes L abgeschlossen werden zu können. Dieser obere Theil des Barometers bildet

mit einem Theile der Glasröhre C das Vacuum; die an

derselben Wand angebrachte Scala F, welche noch die Höhe

einer Wassersäule von 422 engl. Zoll über dem Nullpunkte E abzulesen gestattet, ist in Zolle und Zehntel eines Zolles abgetheilt,

und man kann mittelst des an dem Stabe B, B

verschiebbaren Vernier g noch Unterabtheilungen ablesen;

der an dem Stabe h angebrachte Schieber g bildet einen Einstellungsindex für gewisse

Beobachtungsstunden.

Bezüglich der Anfertigungsweise dieses Wasserbarometers, die von dem Verfasser sehr

umständlich beschrieben und wobei unter Anderem gezeigt wird wie selbst beim

Verlöthen der einzelnen Röhrenstücke und Verkitten des Glasrohres in die Fassungen

das Auftreten von Luftblasen vermieden werden kann, mag bloß der Theil in Erwähnung

kommen, welcher sich auf das Füllen des Barometers bezieht. Zu dem Ende werden vor

Allem 4 Gallons destillirten Wassers in einer reinen zinnernen Kanne X, die mit einer engen Oeffnung versehen ist, über

starkem Feuer erhitzt und eine Stunde lang im Sieden erhalten. Hierauf wurden 2

Quart reines Olivenöl zugegossen, und das Sieden so lange unterhalten, bis kein

Luftaustritt aus dem Wasser mehr wahrgenommen werden konnte; in diesem Zustande ließ

man das Wasser erkalten, nachdem man das Gefäß X (Fig. 4) über

dem zu construirenden Barometer aufgestellt hatte. Beim Füllen wurde in die enge

Oeffnung dieses Gefäßes der kurze Schenkel einer langen heberförmigen

Gutta-percha-Röhre Y, Y (Fig. 4) von 3/8 Zoll

innerem Durchmesser hermetisch und so eingesetzt, daß das Ende desselben den Boden

des Gefäßes berührte; das untere Ende der Gutta-percha-Röhre Y, Y war durch eine Fassung mit dem Hahne Z (Fig. 3) von derselben

Bohrung wie die Röhre versehen. Die von dem untersten Theile der Röhre A ausgehende kurze Röhre ist mit einem Hahne N und an ihrem freien Ende mit der Schraube o versehen, über welche der schraubenförmige Ansatz von

Z befestigt werden und wodurch eine vollkommen

luftdichte Verbindung zwischen dem Gutta-percha-Rohre Y und dem Rohre A

hergestellt werden kann. Nachdem nun das Barometergefäß R mit Olivenöl ganz und gar angefüllt und einstweilen von dem Barometer

getrennt worden war, brachte man das Wasser aus dem Gefäße X zum Ausfließen, setzte die Gutta-percha-Röhre Y in genannter Weise mit dem Rohre o in Verbindung, öffnete nun die sämmtlichen Hähne und ließ so lange an dem

untersten Ende der Barometerröhre das Wasser ausfließen, bis die Luft aus diesem

Theile entfernt war und verschloß sodann dieses Ende mit dem Daumen, während man

dasselbe gleichzeitig in das Barometergefäß R

hineinschlüpfen ließ; der Hahn bei L wurde geschlossen,

und man ließ nunmehr so lange das Wasser in das Barometergefäß einfliehen, bis von

dem darin befindlichen Oele nur mehr eine Schichte von etwa 3 Zoll Höhe zurückblieb,

deren Niveau beiläufig mit dem Nullpunkte E der Scala

coincidirte. Der Hahn P wurde hierauf geschlossen, und

nachdem wieder der Hahn Z zur Fortsetzung des Füllens

geöffnet worden war, wurde auch der Hahn L geöffnet, und

man ließ so lange das Wasser durch den längeren Theil der Barometerröhre gehen und

bei M abfließen, bis keine Luftblasen mehr in dem

Barometer wahrgenommen werden konnten. Die Hähne L, N

und Z wurden nunmehr geschlossen, die Communication

zwischen der Barometerröhre und dem Gefäße R durch

Drehen des Hahnes P hergestellt, und das Barometer war

so vollendet. Bei dem erstmaligen Processe den auf diese Weise Bird durchführte, fiel die Wassersäule im Barometer so weit, daß sie

nunmehr einen Wasserbarometerstand von 400 engl. Zoll angab, während gleichzeitig

ein Quecksilberbarometer bei einer Temperatur von 20° C. 30,4 Zoll zeigte.

Bei viermaliger Prüfung während mehrerer Wochen dadurch, daß man mit dem gleichen

Apparate durch den längeren Schenkel des Barometers das Wasser aus dem Gefäße X durch die Röhre Y, Y in

der genannten Weise laufen ließ, zeigte jedesmal, wenn man die Hähne Z, N, L verschloß und den Hahn P öffnete die Wassersäule in dem Barometer eine Höhe, welche dem Stande

des Quecksilberbarometers äquivalent war. – Die Prüfung der Dichtheit der

ganzen Röhre wurde durch Wasserdruck mittelst eines Pumpwerkes vorgenommen: bei

einem Drucke von 40–50 Pfd. auf den Quadratzoll, unter welchem das Barometer

durch 10 Stunden erhalten wurde, konnten keine Mängel wahrgenommen werden.

Der Verfasser erwähnt bei dieser Gelegenheit, daß er nach mehrjährigen Beobachtungen

an seinem Wasserbarometer dieselben Erfahrungen zu machen Gelegenheit hatte, welche

seiner Zeit von Daniell durch ein im Local der Royal Society zu Somersethouse aufgestelltes und während

zweier Jahre von 1830–1832 beobachtetes Wasserbarometer constatirt

wurden.Polytechn. Journal Bd. XLVII S.

242. Die hohe Empfindlichkeit zeige sich unter Anderem dadurch, daß die

Wassersäule im Barometer selbst bei ruhigem Luftzustande fortwährend und zwar von 4

1/3–4 1/3 Minuten oscillire, welche Oscillationen übrigens nur mittelst einer Loupe deutlich

wahrgenommen werden können, da sie höchstens 1/30–1/20 eines Zolles betragen;

hingegen sind die Schwankungen des Wasserbarometers während eines Gewitters den

einzelnen Phasen des letzteren entsprechend, namentlich wenn dasselbe von starken

Niederschlägen begleitet ist, von sehr beträchtlicher Größe. Den Gang seines

Wasserbarometers während eines starken Gewitters mit Hagel, das am 20. Juli 1859 zu

Birmingham ausbrach und von 3 3/4–4 3/4 Uhr Abends andauerte, hat Bird in seiner Abhandlung graphisch dargestellt. Während

die Curve des Quecksilberbarometers innerhalb dieser Zeit nur sehr geringe

Veränderungen erkennen läßt, zeigt die Curve des Wasserbarometers dabei etwa 6

Wendepunkte, denen Barometerdifferenzen von beiläufig 1 Zoll, 0,9, 0,6, 1,1, 1,3

Zoll etc. entsprechen.

Das hier beschriebene Wasserbarometer unterscheidet sich jedenfalls sehr vortheilhaft

von anderen Instrumenten dieser Art; namentlich sind es die bei der Construction

beobachteten Umstände, welche den Apparat wieder in den gehörigen Zustand zu

versetzen gestatten, wenn derselbe – ohne jedoch dabei eine Beschädigung zu

erfahren – durch irgend welche Einflüsse in Unordnung gerathen sollte. Da der

obere Theil der Vacuum-Röhre gleichsam wie ein Kühlgefäß angeordnet ist, so

ist man im Stande, den Stand des Wasserbarometers unter gewissen Umständen sogar mit

dem Quecksilberbarometer genau zu vergleichen. Wird nämlich in das Zinkgefäß K schmelzendes Eis oder Schnee gebracht, so wird der im

Vacuum enthaltene Wasserdampf condensirt und in Wasser, welches die Temperatur des

Thaupunktes hat, verwandelt; unter diesen Umständen wird also der Barometerstand mit

dem des Quecksilberbarometers vergleichbar seyn. Exacte Correctionen aber läßt auch

das Bird'sche Wasserbarometer nicht zu, da es mit großen

Schwierigkeiten verbunden ist, den Einfluß der Capillarität, der sehr

ungleichartigen Ausdehnung des Wassers bei verschiedenen Temperaturen u.s.w. genau

in Rechnung zu bringen. Es kann aber nicht in Abrede gestellt werden, daß wenn man

einen passenden Raum zur Aufstellung eines derartigen Wasserbarometers zur Verfügung

hat, in welchem dasselbe gegen alle nachtheiligen Einflüsse und namentlich gegen das

Gefrieren des Wassers geschützt bleibt, ein Apparat dieser Art für die Zwecke der

praktischen Meteorologie große Wichtigkeit erlangen kann. – Ob es nicht als

vortheilhaft erscheint, anstatt des reinen Wassers für ein Wasserbarometer verdünnte

Schwefelsäure in Anwendung zu bringen, wie dieß bei einem von Henry im Jahre 1857 construirten Barometer der Fall war (siehe

Fortschritte der Physik, Bd. XIII S. 503) kann hier nicht entschieden werden, da über die

Brauchbarkeit des Henry'schen Wasserbarometers keine

weiteren Erfahrungen bekannt geworden sind.

Tafeln