| Titel: | Humphrey's Knopflochnähmaschine; beschrieben von Friedrich Kick. |

| Fundstelle: | Band 180, Jahrgang 1866, Nr. XCIII., S. 338 |

| Download: | XML |

XCIII.

Humphrey's Knopflochnähmaschine; beschrieben von Friedrich Kick.

Aus der Wochenschrift des nieder-österreichischen

Gewerbevereins, 1866, Nr. 8.

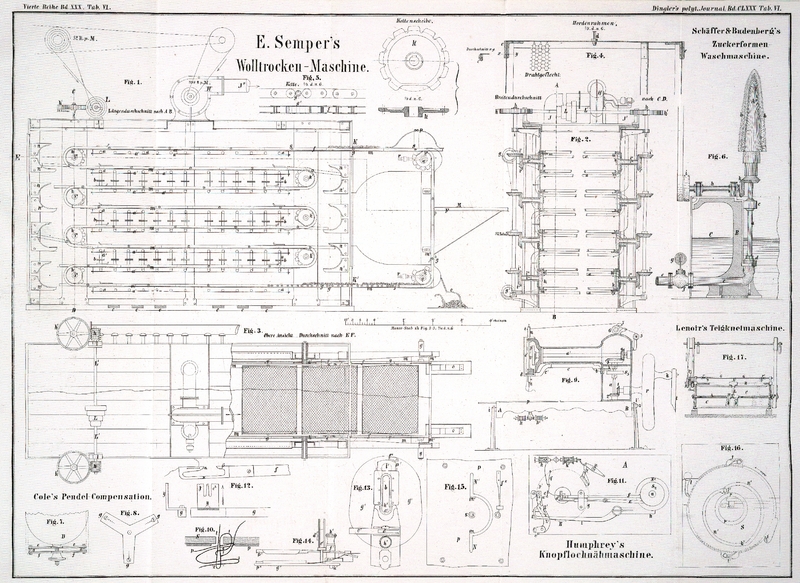

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Humphrey's Knopflochnähmaschine.

Fig. 9 der

bezüglichen Abbildungen zeigt diese Maschine in der Längenansicht nach der

Entfernung der Vorderwand, wodurch der innere Mechanismus ersichtlich wird. Das

Schwungrädchen r kann sowohl mittelst des Handgriffes

k, als auch durch die Treibstange t, welche mit einem Fußtritt in Verbindung steht, in

Bewegung gesetzt werden. Die drehende Bewegung wird von r mittelst der Rädchen 1, 2 auf die verticale Achse a übertragen, welche unterhalb der Nähplatte p

zwei Nuthenscheiben s₁ und s₂ (Fig. 11), oberhalb

derselben die Nuthenscheibe s₃ und das

Kegelrädchen 3 trägt. Das Rädchen 3 bewirkt die Drehung von 4 und somit der Achse

a', an deren Ende die Scheibe v sitzt. Das Zäpfchen z sitzt fest an v und greift in die etwas gekrümmte Nuth eines Ansatzes

ein, welcher mit der Nadelstange unveränderlich verbunden ist. Dreht sich die Achse

a' und somit auch v, so

kommt z in verschiedene Horizontalebenen zu liegen und

zwingt den Ansatz, der Bewegung zu folgen; hierdurch erhält die Nadelstange und

daher auch die Nadel die verticale Bewegung.

Da die Knopflochnaht der Uebernaht sehr ähnlich ist, der Nadelfaden also die

Stoffränder umschlingen muß, so ist ein weiteres Erforderniß der Nadelbewegung, daß

die Nadel einmal in den Stoff nahe an der Kante und hierauf in die Spalte des

werdenden Knopfloches steche. Es erfolgen also die Abwärtsbewegungen der Nadel in

zwei, um ungefähr 0,002 Meter von einander entfernten Verticalebenen. Es muß daher

der Nadelschieber bald um 0,002 Meter nach links, bald um eben so viel nach rechts

verschoben werden. Dieß bewirkt die Nuthenscheibe s₃, deren Nuth einem an b sitzenden

Zäpfchen die entsprechende Bewegung mittheilt, welche, da b mit c fest verbunden ist, auf c übertragen wird; c, mit

der Leitung c' der Nadelstange n aus einem Stücke, empfängt daher die Bewegung bald nach links, bald nach

rechts von s₃.

Wie das Festhalten des Nadelfadens an der Unterfläche des Stoffes geschieht, ergibt

sich am leichtesten aus der Betrachtung des gebildeten Stiches. Es stelle in Fig. 10

S den auf der Nähplatte p

liegenden Stoff im Durchschnitt und l den mittelst

Ausschlageisens hergestellten Schlitz des Knopfloches dar, welcher durch

entsprechendes Aufziehen des eingespannten Zeuges erweitert wurde. Es steche nun die

Nadel bei 1 durch den Stoff, nahe an der Kante des zu bildenden Knopflochs. Hat die

Nadel ihren tiefsten Stand erreicht und beginnt sie sich zu heben, so tritt die

Schlingenbildung ein, welche ähnlich wie bei den Doppelkettenstichmaschinen von Grover und Baker durch die bei

d (Fig. 9) angedeutete

Zangen- und Klemmvorrichtung befördert wird. Die entstandene Schlinge wird

von einem Haken erfaßt und etwas gegen links gezogen; dadurch kommt sie so zu

liegen, daß die nur durch den Spalt 1 herab kommende Nadel gezwungen ist, in die

Schlinge 1 zu stechen. Gleichzeitig schwingt der oben erwähnte Haken nach rechts,

1wird frei und legt sich fest an die Nadel an. Diese gelangt an ihre tiefste Stelle,

und wenn sie wieder zu steigen beginnt, bildet sich die Schlinge 2. Diese wird nun

abermals von einem Haken erfaßt, durch dessen Oehr der Unterfaden gezogen ist.

Hierdurch wird die Schlinge 3 des Unterfadens in die Schlinge 2 des Oberfadens

gebracht, 2 wird durch 3 gehalten, 3 aber durch die nächste Schlinge des Oberfadens,

wie 4 durch 1. Bevor die Nadel den Stoff durchdringt, hat eine Verschiebung des

Zeuges in der Richtung der Knopflochkante stattgefunden. Der Deutlichkeit halber ist

in Fig. 10

sowohl die Nadel, als der untere Apparat weggelassen, zu dessen Beschreibung wir nun

übergehen.

Fig. 11

stellt die Ansicht der Maschine von unten dar. A, B

bezeichnet, wie in Fig. 9, die Grundplatte, a die bereits

erwähnte Hauptachse der Maschine. Die Nuthenscheiben s₁ und s₂ übertragen die Bewegung

auf die Theile e, f und h,

und zwar erlangt hierdurch f eine Verschiebung bald nach

rechts, bald nach links, während die zweiarmigen Hebel e,

g und h, i eine Bogenbewegung erhalten. Der

untere Faden kommt von der Spule k, geht durch die Oehse

der langen Blattfeder q und hierauf durch o zum Haken x, welcher sich

am Ende der Stange f befindet.

Wie aus Fig.

12 ersichtlich wird, hat x zwei Spitzen α und β; der

Haken α ist mit Ochsen versehen, durch welche der

Unterfaden gezogen wird, während β glatt ist; g trägt an seinem Ende ein dünnes, an den Rändern

geglättetes Stahlblättchen y, dessen Enden γ, und δ

abwechselnd auf die gebildeten Schlingen wirken. Sticht nämlich, wie oben erwähnt

wurde, die Nadel bei 1 (Fig. 10) nach abwärts, so

wird die entstehende Schlinge 1 durch β erfaßt

und nach links gezogen; ist dieß geschehen, so bewegt sich y nach aufwärts, faßt mit γ einen Faden

der Schlinge und

breitet diese so aus, daß die bereits wieder herab kommende Nadel die Schlinge nicht

verfehlen kann. Ist die Nadel n in diese getreten, so

weicht y zurück, n sinkt

tiefer und hebt sich wieder, und es entsteht die Schlinge, welche von α erfaßt wird. Während die Nadel weiter steigt,

geht f und α nach

rechts. Nun beginnt y wieder zu steigen, erfaßt mit δ einen Faden der Schlinge 3 und bewirkt so die

Erweiterung der Schlinge, durch welche die Nadel abermals nach abwärts tritt, um

eine neue Schlinge zu bilden, welche wie früher von β erfaßt wird.

Da die Kante des Knopfloches aus zwei parallelen Theilen und einem Halbkreise

besteht, so muß der Stoff dem entsprechend transportirt und dirigirt werden. Hierbei

kann sich die Transportirung nicht auf eine Geradschiebung wie bei den gewöhnlichen

Nähmaschinen beschränken; denn es wäre für den Arbeiter unmöglich, den Stoff so

genau zu lenken, daß sowohl Stichlänge als Breite der Uebernaht in allen

Knopflochpartien im gewünschten Verhältnisse stände. Es ist also nothwendig, den

Stoff einzuspannen, und nur indem man die Spannvorrichtung transportirt, kann die

richtige Bewegung erzielt werden. Dieser kleine Apparat ist in Fig. 13 im Grundriß und

in Fig. 14 in

der Seitenansicht in der Hälfte der wirklichen Größe gezeichnet. Das Zeug, in

welchem bereits mittelst des Ausschlageisens ein dem Knopfloch entsprechender

Schlitz gemacht wurde, wird zwischen die zwei feilenartig gehauenen Stahlplatten p', p'' gelegt, und zwar der Art, daß das kreisförmige

Ende des Schlitzes concentrisch in a', der geradlinige

Spalt aber in die Mittellinie von b zu liegen kommt.

Wird nun die obere Platte, welche durch die Feder c''

nach aufwärts gedrückt wird, mittelst des um d'

drehbaren Excentrics e' herab gedrückt, so erfolgt das

Einpressen des Tuches. Um ein hübsches Knopfloch zu erhalten, ist sowohl ein genaues

Centriren, als ein kräftiges Aufspannen erforderlich. In der Hülse f' ist ein durch eine Feder nach abwärts gedrückter

kleiner Cylinder vertical verschiebbar, welcher in das Zäpfchen h' endigt. Denken wir uns nun den Klemmapparat mittelst

seiner Grundplatte g' auf die Nähplatte p (Fig. 15) aufgesetzt, und

zwar der Art, daß der kreisförmige Ausschnitt i' der

Grundplatte (in Fig. 13 punktirt angedeutet) auf das vorspringende Scheibchen s (Fig. 15) gesteckt wurde,

so hat der Klemmapparat einen Führungspunkt erhalten. Man verschiebt nun den

Apparat, bis das Zäpfchen h' in den Schlitz N, N' einfällt. Sobald dieß erzielt ist, kann der

Klemmapparat nur eine bestimmte Bewegung machen. Er wird zuerst in der in Fig. 13

gezeichneten Lage sich um die Länge der geraden Naht nach vorwärts schieben lassen,

indem h' in N und s in i', k''

die Führung erhält, bis

s nach a' und h' bis in gelangt. Nun kann nur eine Halbkreisbewegung

eintreten, wobei s der Mittelpunkt und m, m' die Leitung für h'

ist. Sobald h' bis m'

gelangt ist, geht die Bogenbewegung von h' wieder in die

geradlinige Bewegung über, h' schreitet von m' nach N' vor, während s wieder von a' gegen i' sich bewegt; hierbei ist der Klemmapparat in der um

180° gewendeten Stellung. Denkt man sich diese Bewegung in entsprechender

Uebereinstimmung mit der Nadelbewegung, so ist ersichtlich, daß zuerst die eine

gerade Knopflochkante, hierauf das Auge des Knopfloches und endlich die zweite

gerade Kante genäht wird.

Da man bei einem beliebigen Punkte von N, m und N', m' beginnen kann, so ist es möglich, Knopflöcher von

beliebiger Länge herzustellen. Es muß nun gezeigt werden, durch welche Vorrichtung

der Zapfen h' gezwungen wird, den Schlitz N, N' zu durchlaufen.

An der Oberseite des Maschinenkörpers ist unter der Nähplatte p eine kreisförmige Vertiefung ausgedreht, in die das Schiebrad 8

eingesetzt ist, welches um den Ring r gedreht werden

kann (Fig.

16). Das Schiebrad S hat an seinem Umfang kleine

schräg gestellte Zähne, in welche der Sperrkegel l (Fig. 11 und

16)

eingreift. In der Fläche von S ist eine Nuth n', deren Breite mit dem Durchmesser des oben erwähnten

Zäpfchens h' übereinstimmt. Die Excentricität ist gleich

der Länge von m, N oder m',

N' in Fig.

15.

Wenn wir uns nun p über S

gelegt denken, so wird durch den Schlitz N, N' die Nuth

n' sichtbar seyn. Das Zäpfchen h' hat genügende Länge, um unterhalb N, N' auch noch in n'

einzugreifen, und wird überdieß durch eine Feder beständig niedergedrückt. Ist der

Klemmapparat (Fig.

13 und 14) auf die Nähplatte in der früher erwähnten Weise aufgesetzt, so

durchschreitet bei dessen Verschiebung das Zäpfchen h'

den Schlitz N, N', und da es das Bestreben zu sinken

hat, so wird es auch in die Nuth n' einfallen, sobald es

bis zu jener Stelle geführt wurde, wo Nuth und Schlitz sich kreuzen. Wird nun das

Schiebrad gedreht, so wird, da h' gezwungen ist, sowohl

in der Nuth n', als im Schlitze N, N' zu bleiben, dieses Zäpfchen stets in der Durchkreuzungsstelle beider

sich befinden, welche Stelle der Reihe nach alle Lagen von N bis N' einnimmt. Beim Nähen der Längenseiten

des Knopfloches muß der im Klemmapparat gehaltene Stoff in jedem zweiten höchsten

Nadelstande um ein Kleines verschoben, daher S gedreht

werden; sobald aber das Auge des Knopflochs genäht wird, muß diese Drehung rascher

geschehen, damit die Fäden nicht zu dicht an einander kommen und das Knopfloch nicht

wulstig wird.

Hierdurch ist eine intermittirende, bald langsamere, bald raschere Drehung des

Schiebrades bedingt. Dieser Anforderung wird dadurch entsprochen, daß der Sperrhaken

l gezwungen ist, S bald

um mehr, bald um weniger Zähne weiter zu schieben. Hierzu ist auf der Unterseite der

Maschine (Fig.

11) der Arm j' angebracht, welcher eine kleine

Bogenbewegung um die Achse δ, zu machen vermag.

Auf dem Arm j' sind verschiebbar zwei Blättchen α', β' angebracht. In der Stellung, welche

Fig. 11

zeigt, kann der Sperrhaken l das Rad S nur um zwei Zähne weiter schieben. Wird aber j' nach rechts gedrückt, so verhindert der zurück

geschobene Vorsprung von α' nicht mehr den Sperrhaken l früher einzufallen, somit S um mehr Zähne

weiter zu schieben. Wenn man die Figuren 15 und 16 vergleicht,

so ersieht man hieraus, daß 8 um 180° sich drehen muß, um das in N, N' verschiebbare Zäpfchen h' des Klemmapparates von N nach m zu bringen; daß dieses Zäpfchen bei m angelangt ist, wenn es bei i'' in der Nuth n' (Fig. 16) steht; man

ersieht ferner, daß beim Durchschreiten des Halbkreises mm' das Zäpfchen unverändert in der Nuth bei i'' verharrt, S sich aber hierbei wieder um

180° dreht, und zwar nun rascher, und endlich ersieht man, daß h', bei m' angelangt, den

kleinen Schieber i'' zurück drücken muß, um in der

excentrischen Nuth bis k''' weiter schreiten und so bis

N' gelangen zu können. Dieß ergibt: bei einer

Drehung von S um 180° hat die Transportirung

langsam, bei einer weiteren Drehung um 180° rascher, endlich bei der letzten

Drehung um 180° mit der ersteren Geschwindigkeit zu erfolgen; es ist daher

Bedingung, daß der Arm j' in der ersten und dritten

Bewegungsphase in jener Stellung verharre, welche Fig. 11 zeigt, in der

zweiten aber nach rechts gedrückt sey. Dieß wird nun einfach dadurch erzielt, daß

j' an seinem Ende einen Stift γ' trägt,

welcher in eine Nuth reicht, die an der Unterseite von S

sich befindet und aus zwei concentrischen Kreissegmenten von etwas verschiedenen

Radien besteht, deren jedes einem Mittelpunktswinkel von nahe 180°

entspricht. Diese beiden Nuthen sind durch schiefe Verbindungsnuthen geschlossen und

bedingen die erforderliche Führung von γ' und daher auch von j'.

Da es wünschenswerth erscheint, Knopflöcher mit mehr oder weniger dichtem Stiche

herstellen zu können, so sind die Blättchen α', β' verschiebbar und

können so gestellt werden, daß bei der langsamen Drehung von S zwei, drei und auch vier Zähne gewonnen werden, bei der raschen Drehung

entsprechend mehr. Der vorerwähnte kleine Schieber i''

kann zurück gedrückt werden, sobald er unter m' zu

liegen kommt, indem im Ringe r dieser Stelle

entsprechend an seiner Mantelfläche eine kleine Nuth vorhanden ist, welche das

Ende von i'' aufnimmt und so die Zurückschiebung

gestattet. Die Sperrkegel t, t' haben den Zweck, das

Zurückdrehen von S zu verhindern. Außer jener Bewegung,

durch die l auf S übertragen

wird, kann dieses Schiebrad auch mittelst des Hebels μ durch ε gedreht werden.

Die Eigenthümlichkeiten dieser Maschine dürften durch eine kurze Darstellung ihres

Gebrauchs noch klarer sich darstellen.

Soll mit Humphrey's Maschine ein Knopfloch genäht werden,

so sind vor Allem Ober- und Unterfaden in die richtige Lage zu bringen. Der

Oberfaden wird von der Spule 5, wie in Fig. 9 ersichtlich ist,

zur Spannscheibe 6, hierauf durch das Oehr des Federchens 7 nach 8 und durch d zum Nadelöhr geleitet. Um den Unterfaden richtig

anzuordnen, wird die ganze Maschine um die Achse i, i'

(Fig. 9),

um welche sie drehbar ist, umgelegt. Hierdurch wird die Unterseite leicht

zugänglich. Man nimmt hierauf von k (Fig. 11) den Unterfaden,

zieht ihn durch q und o,

fädelt ihn in α (Fig. 12) in der

gezeichneten Weise ein und führt ihn endlich durch das Stichloch bei s (Fig. 15) nach aufwärts.

Der dickere Füllungsfaden wird von k' unmittelbar durch

ein Löchelchen in s gezogen.

Ist dieß geschehen, so wird der Schlitz mittelst des Ausschlageisens in den Stoff

geschlagen und dieser in den Spannapparat (Fig. 13) richtig

eingelegt und etwas ausgespannt. Nun wird das Schiebrad S mittelst des kleinen Hebels μ so weit

gedreht, bis k''' (Fig. 16) unter N sichtbar geworden ist. Die etwas zusammengedrehten

Unterfäden werden durch die Spalte des Klemmapparates gezogen, und während man i' auf s setzt, etwas

gespannt und unter das Federchen f'' (Fig. 13) gesteckt. Durch

langsames Vorwärtsschieben sucht man das Zäpfchen h'

über N, N' und n' zu

bringen; sobald es in beide eingefallen, verschiebt man das Sperrrad S wieder mit μ so

lange, bis der Anfang des Schlitzes im Stoff gerade unter der Nadel sich befindet.

Nun erst beginnt die Maschinenarbeit. Das Knopfloch wird seinem ganzen Umfange nach

genäht, und f''' (Fig. 15) hat hierbei nur

den Zweck, zur ruhigen Führung von g' beizutragen.

Ist die Nadel am Ende des Knopfloches angelangt, so hält man die Maschine (beim

höchsten Nadelstande) an, hebt das Zäpfchen h' aus Nuth

und Schlitz, indem man den Kopf h'' benutzt, und

verschiebt den Apparat, bis i' mit s zusammenfällt, der Apparat abgehoben und der Stoff aus

dem Spannapparat entfernt werden kann.

Alle diese Operationen erfordern bedeutende Uebung, nicht minder das Richtigfallen der Nadel, die

entsprechende Wahl des Faden etc. Es ist leicht, bei einiger Uebung in zwei Minuten,

die Zeit für die Vorarbeiten mit gerechnet, ein Knopfloch zu nähen. Wie weit es

vollendete Fertigkeit bringen kann, ist schwer zu bestimmen; so viel ist gewiß, daß

der Gebrauch dieser Maschine, welche im Verhältniß zum hohen Preise der Nähmaschinen

nicht theuer ist, nur dort sich lohnt, wo ein Arbeiter beständig an ihr beschäftigt

werden kann. (Sie ist zu beziehen von dem Nähmaschinenfabrikant Ludwig Bollmann in Wien.)

Tafeln