| Titel: | Beschreibung der vom Civilingenieur E. Semper construirten Wolltrocken-Maschine. |

| Fundstelle: | Band 180, Jahrgang 1866, Nr. XCIV., S. 344 |

| Download: | XML |

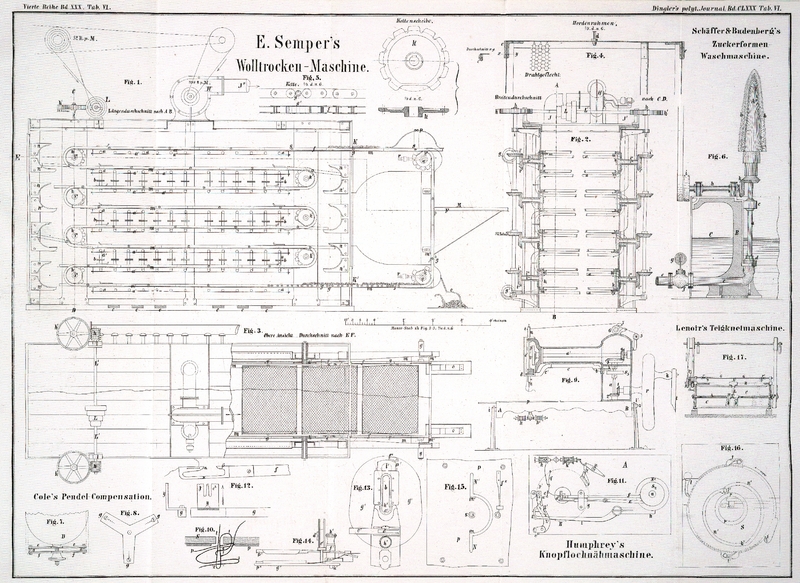

XCIV.

Beschreibung der vom Civilingenieur E. Semper construirten

Wolltrocken-Maschine.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Semper's Wolltrocken-Maschine.

Erst in den letzten Jahren war man bestrebt, für das Trocknen der nassen Wollen

durchgreifende Reformen einzuführen und eine bis dahin noch in altherkömmlicher

Weise verrichtete Handarbeit durch maschinelle Einrichtungen und rationellen Betrieb

zu ersetzen. Und doch ist gerade das Trocknen ein so wesentlicher Theil der

Behandlung der Wollen und der Wollenwaaren, es ist von so großem Einflüsse auf die

Güte und Schönheit des Fabricats, daß es zu verwundern ist, daß die Aufmerksamkeit

der Spinnereibesitzer, Wollenwaarenfabrikanten und Techniker sich nicht früher in

höherem Grade der Verbesserung der Trockenvorrichtungen zugewendet hat. Während

sonst alle Verrichtungen bei Bearbeitung der Wollen durch Maschinen in geordneter

Reihenfolge betrieben werden, blieb das Trocknen in zeitraubender Weise ausgeführt;

für dasselbe mußten große Räume reservirt und kostspielige Heizungen unterhalten

werden; dem aufmerksamen Fabrikanten konnte es auch nicht entgehen, daß gerade die

unzweckmäßige Einrichtung für das Trocknen sehr oft erhebliche Nachtheile für das

Fabricat nach sich zogen. War die Wolle nicht gleichmäßig getrocknet, so konnten die

Wölfe und nach diesen die Krempeln den Schmutz und Staub nicht genügend ausscheiden

und kein klares Garn vorbereiten, – war sie übertrocknet, so hatte sie ihre

Geschmeidigkeit und Elasticität eingebüßt, wurde spröde, verlor am Gewicht und ergab

schließlich ein trocknes, hartes Fabricat.

Bei der Construction einer Maschine zum Trocknen der Wolle treten zwei Hauptaufgaben

in den Vordergrund:

1) das Abtrocknen durch eine Maschine auszuführen, in welcher die angewendete Wärme

zur vortheilhaftesten Ausnutzung kommt, und eine entsprechende Ventilation das

Abtrocknen fördert, welche daher im Stande ist, in möglichst geringem Umfange viel

zu leisten, und welche ohne zu große Kraftaufwendung die Handarbeit durch

mechanische Einrichtungen ersetzt, deren Construction endlich ihre Aufstellung in

jedem Arbeitssaale gestattet;

2) das Abtrocknen der Wolle mit dieser Maschine aber in einer Weise zu bewirken,

welche der Natur der Wolle entsprechend und derselben nicht schädlich ist.

Erfahrungsmäßig ist eine Wärme von 80–90° R. der Wolle nicht

nachtheilig, so lange sie naß ist; das Kochen der Wolle thut z.B. der

Geschmeidigkeit und Weichheit derselben keinen Abbruch; eine trockene oder nahezu

trockene Wolle aber wird schon bei 30–40° R. überdörrt. Es ist also

bei dem Trocknen darauf zu sehen, daß, so lange die Wolle naß ist, sie der stärksten

Einwirkung der Wärme ausgesetzt ist, um die Verdunstung des Wassers in derselben zu

fördern, daß aber in dem Maaße wie die Wolle trocken wird, sie in mildere Temperatur

übergehe; es ist ferner darauf zu sehen, daß eine angemessene Lufterneuerung in dem

Trockenraume stattfindet, um die trockene Wolle zu kühlen, und daß die feuchten

Dünste abgesogen werden, um das Trocknen selbst zu beschleunigen. Es ist also in dem

Trockenraume selbst eine Verschiedenheit der Temperatur herzustellen, und demnächst

die nasse Wolle mechanisch in die wärmste Temperatur zu bringen und in dem Maaße wie

sie trocknet, in die kühlere Luft, und schließlich aus dem Trockenraum

hinauszuführen. Diese Procedur schließt schon eine continuirliche Arbeit der

Maschine in sich, wodurch eine regelmäßige und fördernde Leistung erzielt wird; die

nasse Wolle muß also ununterbrochen fortlaufend in die Maschine hineingehen und

ebenso dieselbe getrocknet verlassen.

Allen diesen Erfordernissen ist in der hier dargestellten

Maschine Rechnung getragen; sie ist in der Wirkungsweise des Trocknens der

von demselben Constructeur im Jahre 1862 veröffentlichten

Wolltrocken-Maschine (polytechn. Journal Bd. CLXIII S. 89) ähnlich, was die mechanische Arbeit betrifft, aber

wesentlich von derselben verschieden und vervollkommnet.

Fig. 1 zeigt

die Wolltrocken-Maschine im Längendurchschnitt nach der Linie AB von Fig. 2;

Fig. 2 zeigt

dieselbe im Querdurchschnitt nach der Linie CD

und

Fig. 3 im

Grundrißdurchschnitt nach der Linie EF mit

Weglassung der Heizröhren.

Der Maschinenheizraum ist rundum von eisernem Gestell und eisernen Wandfüllungen

umschlossen; diese sind in 4–5° Entfernung von einer zweiten hölzernen

Wand umgeben, welche jede Wärme-Ausstrahlung abhält, und deßhalb die

Aufstellung der Maschine in jedem Arbeitssaale zulässig macht; an beiden Enden des

Heizraumes befinden sich an den inneren Seiten mit Eisenblech bekleidete Thüren, um

die Maschine durch dieselben im Inneren reinigen zu können.

Zu den Heizungsröhren a sind gezogene schmiedeeiserne

Röhren von 9/8'' äußerem Durchmesser verwendet, welche in Schlangenwindungen von

oben nach unten durch die Maschine gehen, und an den Seiten derselben mittelst der

Rundschienen a' aufgehängt sind; die Verschraubungen b der Röhren befinden sich, leicht zugänglich, ebenfalls

an den Seiten der Maschine; oben am Anfange der Rohrwindungen und unten am Ende

derselben sind längs der Maschine auf Trägern die Hauptrohre G, G' gelagert, in welche sämmtliche Rohrwindungen a ein- und ausmünden. In das obere Hauptrohr G wird der aus dem Dampfkessel direct geleitete gespannte Dampf

eingelassen und vertheilt sich aus demselben gleichzeitig durch sämmtliche

Rohrwindungen, aus welchen demnächst das condensirte Wasser nach dem unteren

Hauptrohre G' abfließt, und aus diesem durch einen

Condensationswasser-Ableiter (von Schäffer und Budenberg)Beschrieben in diesem Bande des polytechn.

Journals S. 21. abgelassen wird; derselbe hält den Dampf zurück und läßt nur Wasser

abfließen, so daß also in den Röhren fortwährend gespannte Dämpfe sich befinden,

durch welche rasch eine intensive Wärmeentwickelung stattfindet.

Nach physikalischen Grundsätzen wird bei dieser Anordnung der Heizröhren die größte

Wärme nach oben steigen und im oberen Theile des Maschinenraumes sich ansammeln,

unten aber eine kühlere Temperatur bleiben; dieser Temperaturunterschied wird aber

noch durch die angeordnete Ventilation gefördert. Auf der Maschine ist der Exhaustor

H angebracht, welcher durch die beiden in der Decke

des Heizraums mündenden Rohre J, J' die feuchte Luft

ansaugt, und durch das Rohr J'' in's Freie treibt. (Bei

Wasserwerken kann diese warme, allerdings feuchte Luft vortheilhaft in die Radstube

geleitet werden, um im Winter das Einfrieren des Wasserrades zu verhüten.) Am Boden

des Heizraumes, in der Länge desselben vertheilt, befinden sich die Luftlöcher c, durch welche die frische Luft einströmt. Anzahl der

Heizröhren, Größe und Schnelligkeit des Exhaustors, und Größe und Anzahl der

Luftlöcher bestimmen sich nach der beanspruchten Leistungsfähigkeit der Maschine und deren Umfang.

Die hier dargestellte Maschine liefert in 12 Arbeitsstunden 800 Pfd. trockene Wolle;

wird die nasse Wolle vorher in einer Centrifugal-Ausschleudermaschine

behandelt, so behält sie noch circa 35 Proc. Wasser; es sind in dem vorliegenden

Falle also per Tag circa 280 Pfd. oder per Stunde circa 23 1/3 Pfd. Wasser auszutreiben, d.h. zu

verdunsten und abzuleiten. Es befinden sich 13 Rohrwindungen, jede zu 45' Länge, im

Ganzen also 585 laufende Fuß Röhren von 9/8'' äußerer Weite in der Maschine;

dieselben haben eine Gesammtoberfläche von circa 170

Quadratfuß; es sind also hier circa 25 laufende Fuß mit

circa 7,33 Quadratfuß Außenfläche für die

Wärmeausstrahlung angewendet, um per Stunde ein Pfund Wasser aus der Wolle zu verdunsten, welche

ausreichend genügen, wenn der Dampf direct aus dem Dampfkessel mit 2–3

Atmosphären Spannung eingelassen wird. – Der Exhaustor macht circa 1200

Umdrehungen per Minute.

Die Temperatur am unteren Theile des inneren Maschinenraumes, da wo die trockene

Wolle bei K' die Maschine verläßt, ist circa 15° R., während dieselbe im oberen Theile,

wo bei K die nasse Wolle in den Heizraum eintritt, sich

auf circa 55° steigert. Die bei K mit der nassen

Wolle eintretenden Horden werden zwischen den Rohrwindungen durch hin und her

geführt, und dabei immer um eine Lage niedriger geleitet, und verlassen den Heizraum

bei K' mit der getrockneten Wolle; es kommt also die zu

trocknende Wolle überall an den Heizrohren nahe vorbei, so daß deren

Wärmeausstrahlung ohne irgend welchen Wärmeverlust zur Einwirkung gebracht wird.

Die Trockenhorden Fig. 4 sind von schwachem Winkeleisen mit Eckenverstärkungen

zusammengenietet und mit Drahtgeflecht überzogen; in der Mitte der beiden kürzeren

Seiten des Rahmens, welche in der Maschine an den Langwänden zu liegen kommen,

befinden sich runde Zapfen d, welche, wie weiter unten

beschrieben, in den entsprechenden Kettengliedern lagern; außerdem sind die

Langseiten der Horden zunächst der Ecken mit den abgerundeten Stücken e versehen, mit welchen sie an den Führungsbogen n gleiten.

Die Betriebseinrichtung der Maschine für den Gang der Trockenhorden ist nun in

folgender Weise ausgeführt:

An den beiden inneren Langseiten der Maschine befinden sich Ketten f, von denen ein Stück in vergrößertem Maaßstabe in Fig. 5

dargestellt ist; dieselben sind aus Bandeisen mit Kettenbolzen leicht beweglich

zusammengenietet; das jedesmal zwölfte Glied g der Kette

ist aus Gußeisen und hat

ein Zapfenloch g, worin der Zapfen d der Wollhorde Fig. 4 gelagert ist; die

Entfernung dieser durchbohrten Kettenglieder unter einander beträgt 24 1/2''; es

kann also die Maschine eben so viel Trockenhorden gleichzeitig aufnehmen, als die

Kette je 12 Glieder oder gußeiserne durchbohrte Zapfenglieder enthält; bei der hier

dargestellten Maschine somit 40 Horden. Der fortschreitenden Bewegung der Ketten

werden also die Horden vermöge der Zapfenverbindung in den massiven Gliedern folgen

müssen, dagegen sich um ihre Zapfen drehen können, da wo sie nicht durch anderweite

Auflage behindert sind. Die beiden parallel laufenden Ketten erhalten ihre Bewegung

von der mit Stufenscheibe L versehenen Welle L' aus; an den beiden Enden der letzteren befinden sich

die eine mit Rechts- und die andere mit Linksgewinde versehenen einfachen

Schnecken h, welche mit den auf den stehenden Wellen i befestigten Schneckenrädern h' in Eingriff sind; auf den stehenden Wellen i sind ferner die conischen Räder i'

angebracht, welche ihre Bewegung auf die gleich großen Winkelräder i'' übertragen, und durch diese die Bewegung vermittelst

der mit letzteren fest verbundenen Zapfen i''' auf die

an dem entgegengesetzten Ende derselben und an der inneren Seite der Maschinenwände

sitzenden Kettenscheiben k fortpflanzen; die Zapfen i''' sind in den am Maschinengestell angeschraubten

Büchsen i'''' gelagert. Die Kettenscheibe ist

zwölftheilig, entsprechend der Kette, und hat für die Aufnahme des zwölften massiven

Kettengliedes einen angemessenen Ausschnitt. Die Kettenscheiben k' und k'' dienen zur

Führung der Kette, und werden von dieser selbst mitbewegt; die Kettenscheiben k'' sitzen auf längeren Zapfen, welche hier, wo das

Maschinengestell sich um die Länge der Hordenzapfen d

erweitert, nach der Gestellweite auseinander geschoben werden können, um an dieser

Stelle die Horden behufs Reinigung derselben aus den Ketten nehmen oder wieder

einhängen zu können; im gewöhnlichen Betriebe werden die Horden nicht aus den Ketten

genommen. Die in Stellkloben liegenden Schrauben r

dienen zum Vorschieben der in Schlitzlöchern am Gestell gelagerten Büchsen q, um dadurch die Ketten anspannen zu können. Die

Stufenscheibe L hat den Zweck, durch Verlegen des

Riemens den Ketten- und Hordendurchgang durch den Heizraum der Maschine zu

verlangsamen oder zu beschleunigen. Beim mittleren Gange derselben macht die Welle

L' 52 Umgänge per

Minute, also die Schneckenräder h', welche 52 Zähne

haben und durch die einfachen Schnecken h nach rechts

und links bewegt werden, per Minute eine Umdrehung; es

werden folglich auch die Kettenscheiben k per Minute

eine Umdrehung machen und damit 12 Kettenglieder und denselben entsprechend per Minute eine Hordenlänge

durch die Maschine

führen, so also, daß die in der Maschine befindlichen 40 Horden in 40 Minuten

dieselbe passiren. Jede Horde nimmt etwas über 1 Pfund trockene Wolle auf; es wird

daher die Maschine in einer Stunde 60 Horden durchgehen lassen, und auf denselben

zwischen 60 bis 70 Pfund, also per Tag circa 800 Pfund getrocknete Wolle liefern. Da aber nicht

alle Wollen, bei gleicher Temperatur im Heizraum, auch gleich rasch trocknen,

leichte und loose Wollen vielmehr rascher, schwere, feste und futterige Wollen aber

langsamer trocknen, so kann man durch Verlegen des Riemens auf der Stufenscheibe L sich helfen und dem Durchgang der Horden eine

langsamere oder beschleunigte Fortbewegung geben. Hat man ein geringeres Quantum

Wolle abzutrocknen, so kann man die Maschine langsamer gehen lassen und dagegen an

dem Dampfverbrauch sparen; es wird dann die Wolle durch den längeren Aufenthalt in

der Maschine auch bei niedrigerer Temperatur trocken werden.

Der Gang der Horden ist folgender:

Die Horden, welche bei K eine horizontale Lage haben,

behalten diese bei, indem sie auf den Führungsleisten m',

m' gleiten, bis sie mit dem abgerundeten Eck e

an die Winkel n stoßen. Durch diese Winkel n und die Winkel n' werden

nun die Horden gezwungen, indem ihr Drehungszapfen den Weg auf der Kettenscheibe

passirt, eine senkende Bewegung zu machen und dann wieder in ihre horizontale Lage

zurückzukehren. Diese Bewegungen wiederholen sich so oft, als an der Maschine Etagen

vorhanden sind.

Ist die Horde nun bei K angekommen, so wird sie durch die

Federn o gezwungen, eine verticale Stellung zu nehmen

und dabei sich ihrer Wolle zu entledigen.

Diese verticale Stellung behält sie bei, bis sie an die Federn p stößt. Diese Federn p geben hierauf der

Horde wieder ihre erste horizontale Lage bei K, wo sie

mit frischer Wolle belegt wird.

Triebwerk. – Von der vorhandenen

Hauptbetriebswelle wird das mit loser und fester Riemscheibe versehene erste

Vorgelege zu 52 Umdrehungen per Minute betrieben; auf demselben ist die mit der

Wolltrockenmaschine correspondirende Stufenscheibe befestigt, durch welche die

Maschine in Bewegung gesetzt wird. Um für den Lloyd'schen

VentilatorBeschrieben im polytechn. Journal Bd. CXLII

S. 258. die nöthigen 1200 Umgänge per Minute zu erzielen, ist ein Zwischenvorgelege

zur Uebersetzung der Geschwindigkeit angebracht.

Durch die Einführung der Wollwasch-Maschine und nun vollends durch die Erfindung der

Wolltrocken-Maschine ist es möglich geworden, für die Wollschweiß-,

Wasch- und Trocken-Einrichtung eine Aufstellung von Maschinen

anzuordnen, welche die verschiedenen Proceduren in ununterbrochener Reihenfolge

ausführen läßt; mit wenig Arbeitskräften sind die Arbeiten zu verrichten, die Wolle

wird nicht hin- und hergeschleppt, Säcke und Körbe werden gespart, der

Uebergang der rohen Wolle zur getrocketen und für die Spinnerei vorbereiteten Wolle

nimmt kaum 2 Stunden Zeit in Anspruch, die Arbeit verfolgt ohne Unterbrechung ihren

Gang und liefert ein gleichmäßiges, der Natur der Wolle entsprechendes Product. In

dieser zweckmäßigen Zusammenstellung der zugehörigen Maschinen liegt schließlich der

wesentlichste Vortheil, den die Wolltrocken-Maschine gewährt.

S.

––––––––––

Ueber die in Obigem beschriebene Wolltrocken-Maschine sprechen sich unter

Anderen die Herren Gebrüder Repphahn, Fabrikbesitzer in

Kalisch, in folgender Weise aus:

„Mit Vergnügen bezeugen wir Hrn. Semper in

Görlitz, daß derselbe vor Kurzem eine seiner neuconstruirten

Wolltrocken-Maschinen bei uns in Betrieb setzte. Indem wir dieselbe in

Betreff ihrer Leistungsfähigkeit bestens empfehlen, bemerken wir noch, daß ein

verhältnißmäßig sehr geringer Raum zu ihrer Aufstellung erforderlich

ist.“

Hr. Franz Hendrichs, Fabrikbesitzer in Eupen, sagt:

„Dem Hrn. E. Semper bescheinige ich hiermit,

daß seine patentirte Wolltrocken-Maschine seit einigen Monaten in meiner

Fabrik in Betrieb gesetzt wurde. Sowohl die Leistungsfähigkeit, als die solide

und zweckmäßige Construction dieser Maschine, verbunden mit der zu dem Betriebe

derselben nöthigen sehr geringen Kraft und der verhältnißmäßig kleine

Dampfverbrauch, empfehlen dieses System als sehr vortheilhaft.“

Tafeln