| Titel: | Lenoir's Teigknetmaschine. |

| Fundstelle: | Band 180, Jahrgang 1866, Nr. XCVII., S. 353 |

| Download: | XML |

XCVII.

Lenoir's Teigknetmaschine.

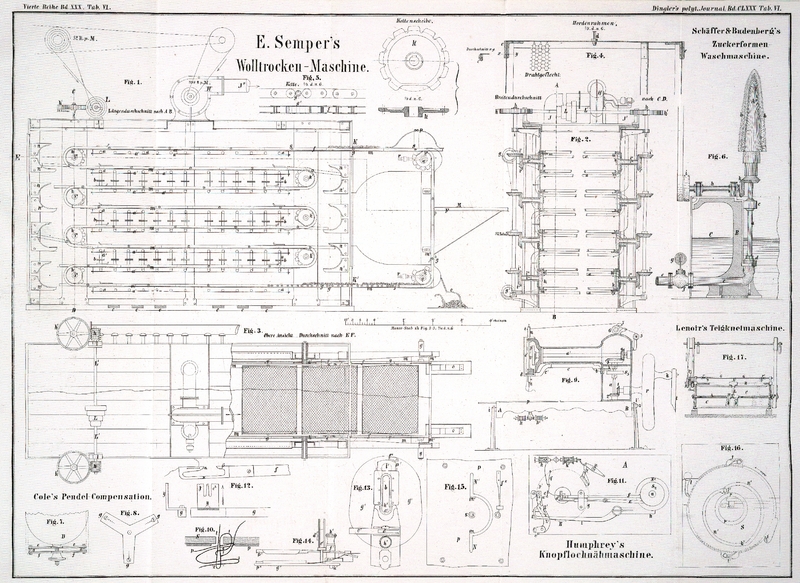

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

[Lenoir's Teigknetmaschine.]

Die Brodteigknetmaschine von J. J.

E. Lenoir in ParisIn England patentirt für J.

H. Johnson in London. zeichnet sich dadurch aus, daß in ihr nicht die ganze Teigmasse

gleichzeitig, sondern nacheinander geknetet wird. Fig. 17 zeigt dieselbe im

verticalen Durchschnitt nach der Mitte. Durch den Trog C, der den Teig enthält, geht der Länge nach von einem Ende zum anderen eine

Welle A, auf welcher der aus zwei Armen h, h bestehende Knetapparat sitzt; letzterer ist mit

einer Rippe versehen, die in eine entsprechende Nuth der Welle greift. Die Welle A liegt in Lagern E, E und

trägt außen eine Riemenscheibe P, durch die sie in

Bewegung gesetzt wird. Der Hebel L, L', der mit seinem

gabelförmigen Ende die Mitte l des Kneters umfaßt, sitzt

mit einem als Schraubenmutter dienenden Theil auf der Schraubenspindel B, die einmal nach der einen und dann nach der anderen

Richtung bewegt wird. An der Schraubenspindel sitzen außerhalb des Gestelles zwei

Riemenscheiben p, p', deren Naben gezahnt sind, so daß

ein auf der Achse B durch den Hebel l' verschiebbarer Klauenmuff in die eine oder die andere

eingreifen kann. Der Hebel l' kann mit der Hand bewegt

werden und ist mit der Stange G verbunden, die sich über

die ganze Länge der Maschine erstreckt und zwei Knaggen g,

g' trägt, gegen die der obere Arm L' des Hebels

L abwechselnd trifft. Hinter jeder Knagge liegt eine

Feder r. Ist der Knetapparat in die äußerste, in der

Abbildung punktirt angegebene Stellung gelangt, so wird sein Rückgang nach der

entgegengesetzten Seite dadurch bewirkt, daß der Arm L'

auf die Knagge g' trifft, wodurch die Stange G, der Hebel C und der

Klauenmuff n nach rechts bewegt und letzterer zum

Eingriff in die Scheibe p' gebracht wird, die Spindel

B somit nach entgegengesetzter Richtung umgedreht

und der Kneter nach links bewegt wird, während derselbe durch die Scheibe p fortwährend nach ein und derselben Richtung umgedreht

wird. Tritt dann der Arm L' gegen die Knagge G, so wird die Stange g nach

links bewegt und der Klauenmuff in Eingriff mit der Scheibe p' gebracht etc. (Nach dem London Journal of arts, März 1866, S.

141; aus der deutschen Industriezeitung, 1866, Nr. 13.)

Tafeln