| Titel: | Knochenbrennofen von Gits und du Rieux. |

| Fundstelle: | Band 180, Jahrgang 1866, Nr. XCIX., S. 359 |

| Download: | XML |

XCIX.

Knochenbrennofen von Gits und du Rieux.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

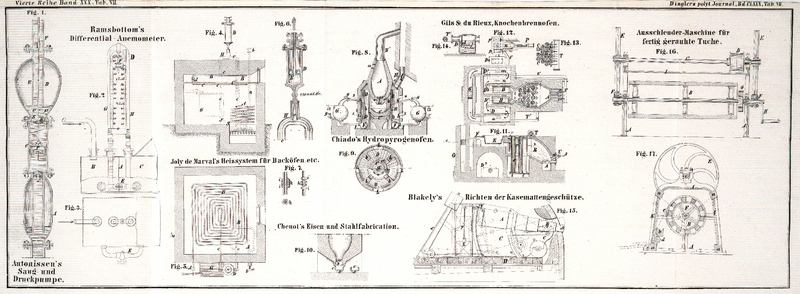

Gits und du Rieux's Knochenbrennofen.

Die Darstellung der Knochenkohle geschieht jetzt allgemein durch Verkohlen der

Knochen in Töpfen; verschiedene Systeme continuirlicher Oefen sind versucht, aber

wieder aufgegeben worden, theils weil sie sich sehr rasch abnutzten, theils weil sie

keine befriedigenden Resultate lieferten alle entwickelten mehr oder weniger die

bekannten höchst unangenehm riechenden Gase. Von allen diesen Uebelständen soll der

continuirliche Brennofen von Gits und du Rieux in Lille frei seyn, der in Fig. 11 im verticalen

Durchschnitt nach der Mitte und in Fig. 12 im horizontalen

Durchschnitt nach der gebrochenen Linie 1, 2, 3 der Fig. 11 dargestellt

ist.

Der Ofen besteht aus einer seitlichen Feuerung mit Verbrennungsraum B; die verticalen Brenncylinder C sind oben durch Röhren c mit dem

horizontalen, auf der Ofenmauerung liegenden Rohre T

verbunden (Fig.

11 und 13). Aus diesem Rohre gelangen die in den Cylindern entwickelten Gase durch ein

gekrümmtes Rohr F' (Fig. 12) in ein erstes

Waschgefäß D (punktirt in Fig. 12 und für sich in

Fig. 14

dargestellt). Die Knochen werden, bevor sie in die Cylinder gebracht werden, in den

Gefäßen E entfettet und über den Zügen a, in denen sich die Feuerungsgase in der Richtung der

Pfeile Fig.

12 bewegen, getrocknet. An die Brenncylinder schließen sich unten

Blechröhren c' an, in welchen die gebrannten Knochen

allmählich abkühlen, um dann mittelst der Schieber e

entfernt zu werden.

In den gußeisernen Waschgefäßen D, D' etc. befindet sich,

wie Fig. 14

zeigt, eine rechtwinkelige Scheidewand d, welche die

eintretenden Gase zwingt, durch die in den Gefäßen enthaltene Flüssigkeit zu gehen.

Das dazu nöthige Saugen wird durch die von der Dampfmaschine P betriebenen Pumpen p und p' bewirkt. Von diesen Luftpumpen werden dann die

angesaugten Gase durch das Rohr U nach der Feuerung

gedrückt, die dazu an der Vorderseite mit drei Düsen u

versehen ist; hier werden die Gase fast vollständig verbrannt und liefern einen

großen Theil der zum Verbrennen der Knochen nöthigen Wärme. Von den Waschgefäßen

enthalten die drei ersten ein Gemisch von gleichen Theilen Wasser und Schwefelsäure,

die zwei letzten eine Eisenvitriollösung. In den ersteren erhält man eine Lösung von

schwefelsaurem Ammoniak, in den letzteren werden die kleinen Mengen der stark

riechenden Cyanverbindungen absorbirt, die nicht von der Schwefelsäure aufgenommen

worden waren. Das schwefelsaure Ammoniak läßt sich durch Abdampfen der Flüssigkeit

leicht und ohne Geruch gewinnen; die cyanhaltige Lösung kann auf Berlinerblau

verarbeitet oder als Dünger verkauft werden. (Nach Armengaud's

Génie industriel, Februar 1866, S. 100; aus der

deutschen Industriezeitung, 1866, Nr. 14.)

Tafeln