| Titel: | Der Hydropyrogen-Ofen und seine Anwendung zum Zugutemachen der Kupfererze; von D. Chiado. |

| Fundstelle: | Band 180, Jahrgang 1866, Nr. C., S. 360 |

| Download: | XML |

C.

Der Hydropyrogen-Ofen und seine Anwendung

zum Zugutemachen der Kupfererze; von D. Chiado.

Aus Armengaud's Génie industriel, April 1866, S.

158.

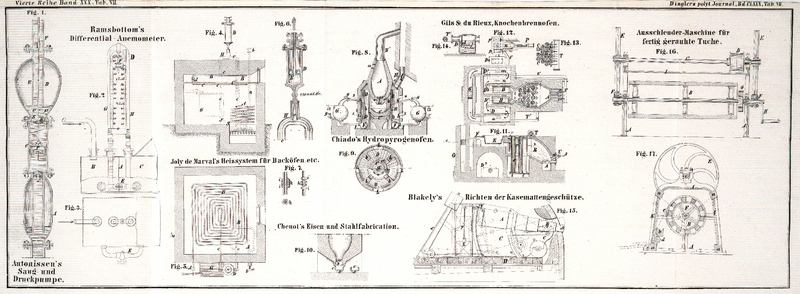

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Chiado's Hydropyrogen-Ofen.

Dieser, vom Erfinder Hydropyrogen-Ofen (four

pyro-hidrogénique) benannte Apparat besteht:

1) aus zwei Oefen, einem Krummofen und einem Flammofen; der erstere liegt über dem letzteren, so daß

beide nur einen einzigen Ofen bilden;

2) aus einer durch den Ofen selbst erhitzten Aeolipile,

oder einem Generator, welcher zwei oder mehrere Strahlen

von Wasserdampf erzeugt, die auf die zu verhüttenden Erze hinwirken; letztere fallen

nach gehöriger Vorbereitung aus dem Krummofen in den Flammofen hinab.

Durch die chemische Einwirkung des Wasserdampfes auf die Erze läßt sich mittelst

eitles einzigen Processes und mit einem im Verhältniß zu den bisher üblichen

Methoden sehr geringen Zeitaufwande direct gares Kupfer darstellen, welches in den

Handel gebracht werden kann, ohne erst noch raffinirt werden zu müssen. Dieses

Resultat wird augenscheinlich durch die besondere Einrichtung und die gleichzeitige

Wirkung der beiden Oefen bedingt; denn das im Krummofen vorbereitete Erz gelangt von

selbst nach der erforderlichen Zeit, ohne die geringste Temperaturerniedrigung, in

den Flammofen, und die Einwirkung der Hitze des letzteren auf das Erz beginnt in

demselben Momente, in welchem es aus dem Krummofen in ihn hinabfällt, wodurch

natürlich an Zeit und Brennmaterial erspart wird.

Fig. 8 stellt

eine Seitenansicht des neuen Ofens mit der Aeolipile oder dem Dampfgenerator

dar.

Fig. 9 ist ein

Grundriß des Ofens, und zwar in der oberen Hälfte im Durchschnitte nach der Linie

1–2, also beinahe in der Ebene des Reductionstiegels oder Sumpfes, in der

unteren Hälfte hingegen im Durchschnitte nach der Linie 3–4, an der Basis des

Krummofens.

Die aus den zugute zu machenden Erzen und Holzkohle bestehende Beschickung wird durch

die kleine Thür a in den Krummofen A aufgegeben. Unter diesem liegt der Flammofen B, in welchen das Brennmaterial kommt; in demselben sind

vier oder noch mehr Widerlager angebracht, welche den Krummofen tragen. Das durch

die Stichöffnungen a', a' (welche gleichzeitig zur

Beförderung der Verbrennung in diesem Theile des Flammofens dienen) ablaufende

Schwarzkupfer fließt in den Tiegel C, welcher in einem

zweiten Tiegel C' steht; letzterer dient zur Aufnahme

der beim Raffiniren abzuziehenden Schlacke.

Das Brennmaterial liegt auf dem Roste D, D und wird durch

die sehr genau und dicht schließenden Thüren b', b'

aufgegeben. Die Kessel oder Generatoren F, F, welche den

Aeolipilen oder Dampfkammern den Dampf zuführen, liegen unter diesem Roste. Diese

Aeolipilen oder Dampfkammern G, G sind mit

Sicherheitsventilen und Düsen, und die letzteren mit Hähnen g, g versehen, welche die Dampfströme in den Ofenraum

leiten.

H, H' sind die Essen der beiden Oefen, welche in eine

größere gemeinschaftliche Esse münden. H ist mit einem

Register h versehen, mittelst dessen sich der Zug des

Flammofens reguliren läßt.

Das flüssige Kupfer wird durch die Stichlöcher I, I

abgestochen und in Rosetten gegossen; dann wird die Asche entfernt und Luft

zugelassen, um den Verbrennungsproceß in beiden Oefen zu unterhalten. Die von dem

Tiegel C abgezogenen Schlacken werden durch die

Schlackenthüren L, L entfernt.

Betriebsweise des Hydropyrogen-Ofens. –

Zunächst wird der ganze Apparat gehörig abgewärmt; dann wird die aus den

abgerösteten Erzen und Holzkohle bestehende Beschickung in den Krummofen

aufgegeben.

Ist der letztere fertig beschickt, so wird tüchtig geschürt, bis das Schwarzkupfer

durch die Abstiche a', a' in den Tiegel C des Flammofens zu fließen beginnt. Der Tiegel ist zur

Aufnahme des Metalles bereits abgewärmt, denn er ist von dem Feuer umgeben, welches

durch das von Zeit zu Zeit durch die Oeffnungen b', b'

aufgegebene Brennmaterial unterhalten wird.

In diesem Stadium des Processes müssen die Hähne g, g

geöffnet werden, so daß der Wasserdampf auf das im Tiegel bereits angesammelte

Schwarztupfer strömt; letzteres geräth dann in's Kochen, die Schlacken schwimmen auf

der Oberfläche des flüssigen, durch die Einwirkung des Wasserdampfes gegarten

Kupfers, indem sich letzteres in Folge seines größeren specifischen Gewichtes im

unteren Theile des Tiegels hält; die Schlacken werden mittelst eines Hakens

abgezogen und sobald sich eine genügende Menge Garkupfer angesammelt hat, wird in

die Formen abgestochen.

Da aber die beiden Oefen in continuirlichem Betriebe stehen, so darf das Aufgeben der

Beschickung nicht eher unterbrochen werden, als bis der ganze Erzvorrath reducirt

ist, oder bis nach mehrtägigem ununterbrochenem Betriebe der Ofen selbst einer

Reparatur bedarf.

Die mit einem solchen Apparate von mittleren Dimensionen in einem Lande, wo die

Brennmaterialien nicht billig sind, erhaltenen Resultate sind folgende: vollständige

Reduction des in 1 metrischen Centner (= 2 Zollcentner) Kies von beliebigem

Kupfergehalte enthaltenen Kupfers zu verkäuflichem Garkupfer, und zwar binnen einer

Arbeitszeit von 5 Stunden mit einem Brennmaterial-Aufwande von 4 Francs (= 1

Rthlr. 2 Sgr.). Im

Verhältniß zu den mittelst der bisher angewendeten Verhüttungsmethoden erzielten

Resultaten ist dieß ein sehr günstiges Ergebniß in Bezug auf die Ersparniß sowohl an

Zeit als an directen Geldkosten.

Tafeln