| Titel: | Wollschweiß-Apparat von G. E. Donisthorpe in Leeds. |

| Fundstelle: | Band 180, Jahrgang 1866, Nr. CXXI., S. 430 |

| Download: | XML |

CXXI.

Wollschweiß-Apparat von G. E. Donisthorpe in

Leeds.

Nach dem London Journal of arts, April 1866, S.

210.

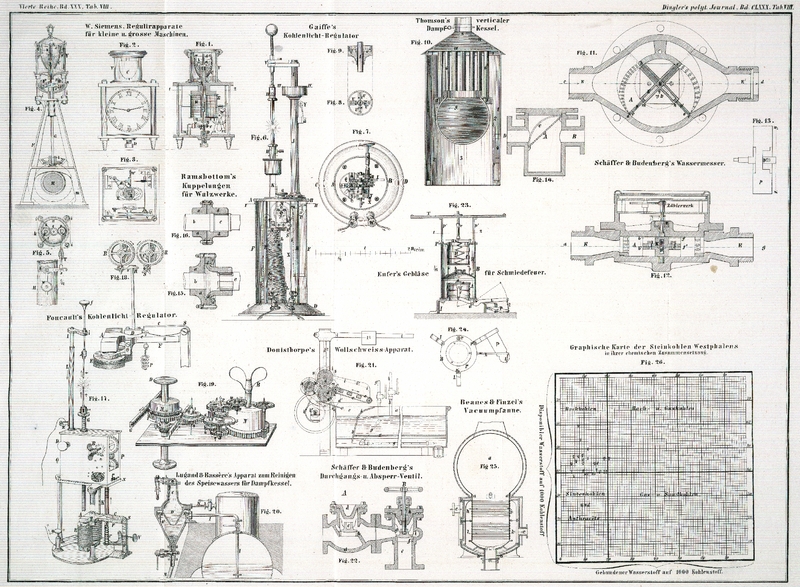

Mit einer Abbildung auf Tab. VIII.

Donisthorpe Wollschweiß-Apparat.

Zum Entfetten der Wolle für die Tuchfabrication hat sich bis jetzt der faule

menschliche Urin als das geeignetste Mittel bewährt. Die Beschaffung desselben,

besonders in den Städten wo die Tuch- und Bukskinfabrication stark betrieben

wird, ist aber häufig in genügender Menge nicht zu erlangen. Es muß daher jede

Einrichtung willkommen seyn, welche auf eine ökonomische Verwendung der Schweißlauge

hinzielt, und dieselbe während des Gebrauches recht lange in guter Qualität zu

erhalten geeignet ist.

Der in Figur

21 im mittleren Längendurchschnitt dargestellte Schweißapparat von Donisthorpe (patentirt in England am 22. März 1865) ist hauptsächlich für

den erwähnten Zweck construirt.

Der Schweißbottich a ist durch eine querüber angebrachte

Scheidewand b, welche bis auf circa 6'' an den Boden reicht, in zwei Abtheilungen a und e getheilt; die Abtheilung a, welche für die Aufnahme der zu entfettenden Wolle

bestimmt ist, hat, circa 10'' vom Boden des Bottichs

entfernt, einen fein durchlöcherten, eingelegten Siebboden f; unter diesem befindet sich das Dampfrohr g

zum Erwärmen der Schweißlauge; das Rohr h führt das

nöthige Wasser zu. Am äußeren Boden des Bottichs befindet sich ein Ventil zum

Ablassen und Reinigen desselben.

Gleich neben dem Bottich, am Ende der Abtheilung e

desselben, ist, in einem entsprechenden Gestell gelagert, ein Walzenquetschwerk

angebracht, um die entschweißte Wolle auszudrücken und die ausgepreßte Lauge nach

dem Bottich zurückzuführen.

Die Einrichtung dieses Quetschwerkes ist folgende: Die untere Walze d liegt in festen Lagern, während die darauf laufende

zweite Walze mit ihren Zapfen in den Schlitzen der Ständer Führung hat und sich in

denselben heben kann; gleichzeitig sind auf beiden Zapfenenden dieser oberen

Druckwalze die Druckstangen d² aufgesteckt, auf

welchen an deren oberem Ende die, in den an den Gestellwänden befestigten Zapfen l' sich drehenden, mit den Gewichten l² versehenen Hebel l

beschwerend wirken. Beide Walzen d haben auf einer Seite

die langgezahnten in einander greifenden Räder z,

wodurch die obere Walze von der unteren getrieben wird; auf dem entgegengesetzten

Zapfenende trägt diese letztere ein großes Stirnrad d',

in welches der Drehling k' eingreift; dieser ist auf der

Welle k befestigt, an welcher sich eine Kurbel zum

Handbetrieb oder Riemscheiben zum Maschinenbetrieb befinden.

Auf der Welle der unteren Walze d ist außerdem das

Zahnrad d³ befestigt, welches vermittelst des

Zwischenrades m das kleine Zahnrad c' und damit den endlosen Lattentisch c bewegt. Die mittelst einer Gabel aus dem Schweißbade

gehobene Wolle wird auf diesen endlosen Tisch c geworfen

und durch diesen den Quetschwalzen d zugeführt. Die an

beiden Seiten des Lattentisches c angebrachten und an

dem Maschinengestell befestigten Führungsstücke i

verhindern das Abfallen der Wolle nach den Seiten; der über denselben angebrachte

Querriegel i' begrenzt die Höhe der Wollauflage. Die

Seitenführungen i sind auf beiden Seiten in Falze der

unteren Walze d eingepaßt, welche letztere noch mit

Endscheiben versehen ist, um auch hier sowohl die Wolle als die ausgepreßte Lauge zu

verhindern seitwärts abzufallen; zu demselben Zwecke hat auch die obere Druckwalze d vorspingende Ränder, welche über die Seitenscheiben

der unteren Walze greifen.

Vor den Quetschwalzen d ist in Lagern l die mit den Schlägern n'

versehene Walze n angebracht, welche mittelst Riemen von

der Riemscheibe k² aus in Bewegung gesetzt wird,

und die von den Quetschwalzen ausgepreßte Wolle von diesen abschlägt und hinunter

wirft.

Das Leitungsbret p führt die ausgepreßte Lauge nach dem

Bottich zurück.

Die Vorzüge dieses Apparates bestehen darin, daß die ausgepreßte Schweißlauge nicht

direct in den Schweißbottich a zurückfließt, in welchem

die Wolle entfettet wird, sondern erst in die Abtheilung l geleitet wird, von dort unter der Scheidewand d durch, unter den Siebboden f kommt, und erst

durch diesen wieder in die Abtheilung a zur Benutzung

tritt. Die aus der Wolle ausgepreßten Unreinigkeiten, Sand und dergleichen, werden

daher in der Abtheilung e und unter dem Siebboden f auf dem unteren Boden zurückgehalten, das ausgepreßte

Fett aber wird in der Abtheilung e oben schwimmend

bleiben, und also nur die schmutzfreie Lauge wieder in der Abtheilung a zur Verwendung kommen und das Entfetten der Wolle

fördern.

Nachdem die Schweißlauge und der Schmutz aus der Wolle ausgepreßt sind, wird sich

dieselbe auch leichter waschen lassen und in der Waschmaschine einen geringeren

Wasserzufluß nöthig haben.

S.

Tafeln