| Titel: | Neuer Kohlenlicht-Regulator von Foucault; mitgetheilt von Dr. J. Krist. |

| Fundstelle: | Band 180, Jahrgang 1866, Nr. CXXIV., S. 437 |

| Download: | XML |

CXXIV.

Neuer Kohlenlicht-Regulator von Foucault; mitgetheilt von Dr.

J. Krist.

Aus Carl's Repertorium für physikalische Technik, 1866,

Bd. I S. 288.

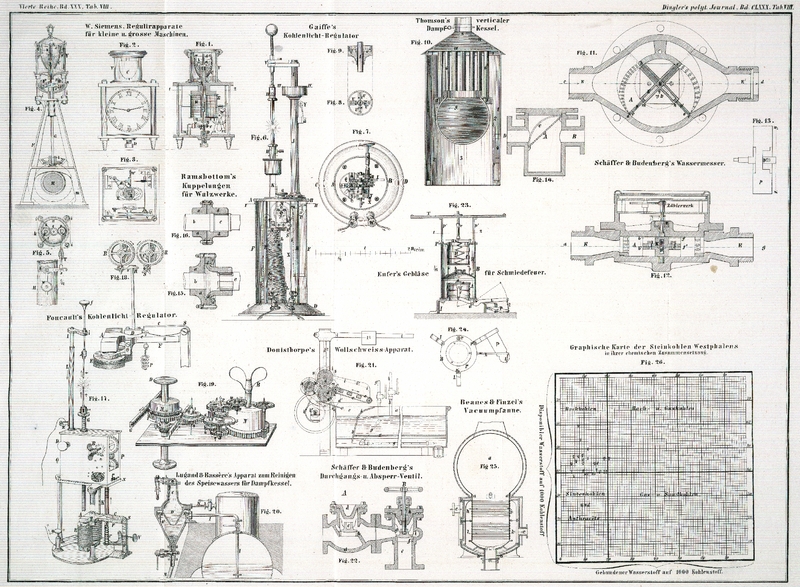

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Foucault's Kohlenlicht-Regulator.

Einer der wichtigsten Uebelstände, welche der Anwendung des elektrischen Lichtes zu

Beleuchtungszwecken ursprünglich entgegenstanden, ist bekanntlich die Unstetigkeit

desselben in Bezug auf seine Position und seine Intensität. Man war daher

fortwährend bemüht, diese Hindernisse zu beseitigen, nachdem Wright 1845 zum ersten Male das Kohlenlicht zur Beleuchtung benutzt

hatte.Polytechn. Journal Bd. CVI S.

267. Man suchte einerseits die Gaskohle, welche man als Polspitzen verwendete,

durch ein besseres Material zu ersetzen, in welcher Hinsicht namentlich Jacquelin's chemisch reine Stabkohle ein vortreffliches

Resultat lieferte, andererseits wurden zahlreiche Mittel ersonnen, um die aus dem

ungleichen Verbrauche der beiden Polspitzen entstehende Unregelmäßigkeit des Lichtes

aufzuheben. Die für den letzteren Zweck vorgeschlagenen Apparate, von dem ersten an,

welchen Staite 1847Polytechn. Journal Bd. CVIII S.

344. construirte, bis auf jene von Wartmann

Archives de Genève, t. XXXVI p. 332., Serrin

Du Moncel, Revue

des applications de l'électricité, 1857–58 p. 492., Siemens,Dub, die Anwendung des Elektromagnetismus,

S. 577. haben fast alle das gemeinsame Princip, die Distanz der Kohlenenden durch

Zuhülfenahme eines Elektromagneten in entsprechender Weise zu regeln und den Licht

erzeugenden Strom selbst die Regulirung des Lichtes besorgen zu lassen. In den

Details sind diese Apparate allerdings sehr verschieden, mehr oder weniger

complicirt und sie entsprechen ihrer Aufgabe in höherem oder geringerem Maaße, ohne

in Allem vollständig zu befriedigen.

Bei der Bedeutung, welche das elektrische Licht nicht nur in der Praxis, sondern auch

für den Experimentator gewonnen hat, ist es daher sehr erklärlich, wenn Männer, die

sich mit der Sache schon auf sehr erfolgreiche Weise beschäftigt haben, ihre

Aufmerksamkeit wieder von Neuem der Verbesserung der Kohlenlicht-Regulatoren

zuwenden. So hat denn auch Foucault, nach dessen Angaben

Duboscq bereits 1849Müller's Lehrbuch der Physik, Bd. II S. 277. den unter dem Namen „elektrische Lampe von Duboscq“ beschriebenen und häufig benutzten Regulator

construirt hat, der Pariser Akademie der Wissenschaften in ihrer Sitzung vom 26.

December 1865Comptes rendus, t. LXI p. 1148; S. 37 in diesem Bande des polytechn. Journals. Bericht erstattet über einen ganz neuen Regulator, welcher mit einer

Präcision arbeitet wie kaum einer der vorhandenen Apparate.

Foucault's erster Regulator oder die Duboscq'sche elektrische Lampe war so eingerichtet, daß

die leuchtenden Kohlen auf mechanische Weise zwar genähert, aber nicht von einander

entfernt werden konnten, was namentlich dann von Unzukömmlichkeiten begleitet ist,

wenn die Kohlen während der Verwendung des Apparates in unmittelbare Berührung kommen. Duboscq hat diesen Uebelstand zu beseitigen gesucht,

indem er einen zweiten Elektromagneten so einrichtete, daß dessen Anker bei einer

gewissen, erst bei stattfindender Berührung der Kohlenspitzen auftretenden

Stromstärke angezogen wird, und daß in Folge dessen die Kohlenspitzen von einander

getrennt werden. Der neue Apparat dagegen hält die Kohlen ohne Vermittelung eines

zweiten Elektromagneten stets in der nöthigen Distanz, indem er sie mechanisch

nähert oder entfernt, sobald ihr Zwischenraum um das Mindeste zu groß oder zu klein

geworden ist. Zu diesem Zwecke sind, um in Kürze das Wesentliche dieses Regulators

anzugeben, die Kohlen unter die Einwirkung zweier Räderwerke gestellt, so daß jene

in dem einen oder anderen Sinne bewegt werden oder ganz in Ruhe bleiben, je nachdem

durch eine mit dem Anker eines Elektromagneten verbundene Hemmung das eine oder

andere, oder beide Räderwerke arretirt werden. Um die Stellung des Ankers und in

Folge dessen die Lage der Hemmung der jeweiligen Stromstärke entsprechend zu

erhalten, ist von einem Hebel mit veränderlichem Arme, wie ihn Robert Houdin zuerst angewendet hat, Gebrauch gemacht.

Fig. 17 zeigt

den vollständigen Apparat. Derselbe besteht aus dem messingenen Gehäuse P, Q, welches die oben erwähnten Räderwerke enthält,

wovon das eine mit dem Schlüssel B, das andere mit dem

Knopfe D in der durch Pfeile angedeuteten Richtung

aufgezogen wird. Die gezahnten Messingstäbe G, I sind

die Kohlenträger. I läßt sich in der Messingröhre L, welche vom Gehäuse durch eine Elfenbeinscheibe

isolirt ist, mit schwacher Reibung bewegen. Der untere Theil des Apparates enthält

den Elektromagneten E und die Hebelvorrichtung, durch

welche die Hemmung der Räderwerke in die erforderliche Stellung gebracht wird. Wie

man aus Figur

18 ersieht, trägt der um O drehbare Hebels A, F bei A den Anker aus

weichem Eisen; dieser kann wohl innerhalb enger Grenzen hin- und

heroscilliren, nie aber mit dem Elektromagneten E in

volle Berührung kommen. Der anziehenden Kraft des Elektromagneten wirkt die

Spiralfeder r entgegen, welche mit ihrem Fortsatze den

Hebel A, F bei c durchdringt

und an dem zweiten Hebel C befestigt ist. Mittelst der

Schraube V

Fig. 17 kann

die Feder r der Stromstärke entsprechend gespannt

werden. Der Hebel C hat an der unteren Seite eine

eigenthümlich gekrümmte Fläche, weßhalb der beispielsweise in a angenommene Angriffspunkt des Druckes, welchen r durch Vermittelung von C auf F ausübt, eine Verschiebung nach rechts oder links

erleidet, sobald in der Stromstärke und demzufolge in der anziehenden Kraft des

Elektromagneten eine Aenderung eintritt. Auf diese Weise wirkt die Gegenkraft des

Elektromagneten auf einen Hebelarm von veränderlicher Länge und es kann die Stellung des

Ankers in jedem Augenblicke gewissermaßen als Ausdruck der eben herrschenden

Stromstärke angesehen werden. So lange der Strom jene Intensität besitzt, bei

welcher das Licht die gewünschte Helligkeit und die Kohlen die nöthige Distanz

haben, werden durch die bei D auf AF senkrecht stehende Hemmvorrichtung K, H die beiden Räderwerke, durch welche die Stellung

der Kohlenspitzen geregelt wird, in Ruhe erhalten. Es greift nämlich der Ansatz H in die Flügelchen s, s'

ein, in deren Getriebe beziehungsweise die Räder R, R'

von denen jedes mit einem der Räderwerke in Verbindung steht, einzahnen. Nimmt in

Folge des Abbrennens der Kohlen die Stromstärke etwas ab, so neigt sich K nach rechts, H hemmt R und das damit verbundene Räderwerk, während R' frei wird und daher die Kohlen durch das andere

Räderwerk auf die rechte Distanz genähert werden. Bei einer die normale Entfernung

überschreitenden Annäherung der Kohlen wird dagegen R'

gehemmt, R frei und dadurch jenes Räderwerk bewegt,

welches bestimmt ist, die Kohlen von einander zu entfernen. Wegen der großen

Empfindlichkeit der Ankervorrichtung gegen die Intensitätsänderungen des Stromes und

wegen der engen Grenzen, innerhalb welcher derselbe oscillirt, ändern die Kohlen

ihre gegenseitige Entfernung stets nur um Geringes und bewegen sich jedesmal nur

sehr wenig, so daß das Licht eine bemerkenswerthe Stetigkeit in seiner Lage und

seinem Glanze besitzt.

Der die Kohlenträger bewegende Mechanismus ist in Fig. 19 besonders

dargestellt. M und N sind

zwei Uhrtrommeln, von welchen N eine stärkere Feder als

M besitzt, so daß M

durch N mitbewegt werden kann. Das obere mit M verbundene Zahnrad 1 greift in die gezahnte Stange G, welche die positive Kohle trägt, das untere, nur mit

starker Reibung auf der Achse von M aufsitzende Rad in

den Träger I der negativen Kohle ein. Die Halbmesser

dieser zwei Räder stehen im Verhältnisse 2 : 1. Das mittlere auf derselben Achse

befindliche Rad 2 greift in das Rad 3 ein, welches die Bewegung vermittelst des

Rades 4 auf das sogenannte Satellitenrad 5 überträgt. Auf der Achse p, q dieses Rades sitzen oberhalb die mit einander

verbundenen Räder 7, 8 und ebenso unterhalb ein Rad mit Getriebe lose auf. Nebstdem

ist das Rad 5 nahe am Rande von einer Achse durchdrungen, auf welcher das Getriebe 6

und das Rädchen k sich drehen können. Das Rad 8 zahnt in

das Getriebe 9 des Rades 10 ein, welches durch Vermittelung zweier mit je einem

Getriebe versehenen, in der Figur der Deutlichkeit halber weggelassenen Zahnräder

mit dem Rade R'

Fig. 18 in

Verbindung steht. Wenn also die Hemmung K, H

Fig. 18 sich

nach rechts neigt, so wird M

durch seine Feder im

Sinne des Pfeiles gedreht, während N festgehalten ist.

Man erkennt leicht, wie diese Drehung auf die verschiedenen Räder bis auf R' übertragen wird, wenn man bemerkt, daß durch das

Satellitenrad 5 das Getriebe 6 um die Achse p, q

herumgeführt wird, wobei es sich auch um seine Achse dreht und so die Bewegung auf

7, 8, 9, 10 überträgt. Die Kohlenträger bewegen sich in diesem Falle in der

Pfeilrichtung; die Kohlenspitzen nähern sich einander.

Wird in Folge zu starker Annäherung der Kohlen die Hemmung K,

H nach links geneigt und dadurch R' arretirt

und R frei gemacht, so fängt die in M befindliche Feder an zu wirken; es dreht sich N von rechts nach links und überträgt die Bewegung auf

das untere Rad der Achse p, q, von dessen Getriebe das

Rädchen k und durch dessen Vermittelung das Rad 5

mitgedreht werden. Mit Hülfe der Räder 5, 4, 3 wird die Bewegung auch auf M übertragen, so daß die Kohlen entfernt werden. Die

Verbindung zwischen der Trommel N und dem Rade R ist durch zwei Räder mit je einem Getriebe, von denen

in der Fig.

19 nur das eine m, n abgebildet ist,

hergestellt. Um die Bewegung der Räderwerke gleichförmiger zu machen, sind die

Achsen von s und s'

Fig. 18 mit

je einem Windflügel u, v versehen.

Bei einem Apparate, wie ihn Fig. 17 darstellt, wird

der negative Pol der Kette mit der Klemmschraube z der

Röhre L, der positive Polardraht mit der Klemmschraube

y verbunden, so daß die positive Kohlenspitze unten

zu liegen kommt, wie das für physikalische Demonstrationen zweckmäßig ist. Soll

dagegen möglichst viel Licht nach unten, gegen den Boden gesendet werden, so wird

der positive Pol besser nach oben verlegt, wie das auch bei dem Apparate der Fall

ist, welcher der Fig. 19 zu Grunde liegt. Mittelst der Knöpfe D und X

Fig. 19

lassen sich die Kohlen jede für sich oder beide zusammen bewegen: die Kohlen nähern

sich auch, wenn man das unten am Messingkasten P, Q

Fig. 17

rechts unten befindliche, mit einem Zeiger versehene Knöpfchen x nach rechts dreht. Da auch der Stab f, d in einer Hülse verschiebbar ist und sich bei i ein Kugelgelenk befindet, so ist man im Stande, die

Kohlen mit größter Genauigkeit einzustellen. Wird x nach

links gedreht, so werden die Räderwerke vollständig gehemmt.

Als ein Vorzug des Apparates sey schließlich noch angeführt, daß derselbe in jeder

beliebigen Stellung ebenso gut, wie in verticaler Lage verwendet werden kann, und

daß selbst Erschütterungen und Schwankungen keinen störenden Einfluß auf die

Bewegung seines Mechanismus haben, weßhalb er sich zur Beleuchtung von Schiffen sehr

gut eignet. Herr Duboscq (Paris, 21 Rue de l'Odeon) führt den Regulator mit gewohnter Sorgfalt in zwei Größen

aus; ein Exemplar der kleineren Sorte kostet 450, eines der größeren Art 600

Frcs.

Tafeln