| Titel: | Melvin's Jacquardmaschine. |

| Fundstelle: | Band 182, Jahrgang 1866, Nr. VII., S. 11 |

| Download: | XML |

VII.

Melvin's Jacquardmaschine.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Melvin's Jacquardmaschine.

James Melvin in

Dunfermline ließ sich im l. J. in England eine Jacquardmaschine patentiren, die nur

für Zeuge bestimmt ist, welche zum Theil wiederholte Mittelmuster, zum Theil glatten

Grund oder gemusterten Rand haben und bei der die Zahl der zu einem Muster nöthigen

Karten bedeutend geringer ist als gewöhnlich. Ein rechteckiger Rahmen enthält die

Nadeln, denn Enden durch beide Seiten des Rahmens gehen und an jedem Ende ist eine

Feder angebracht, die zwischen Vorsprüngen der Nadeln und der inneren Seite des

Rahmens erhalten wird. Der Rahmen kann in horizontaler Richtung hin und her gleiten

und je nachdem er nach der einen oder anderen Richtung ein wenig bewegt wird, werden

die Federn an den Enden der Nadeln entweder zusammengedrückt oder unwirksam gemacht;

sind die Federn auf der einen Seite der Nadeln frei, so sind die gegenüberliegenden

zusammengedrückt und die Nadeln werden nach der entgegengesetzten Richtung

getrieben. An jedem Ende der Nadeln liegt ein Jacquardprisma, deren jedes seine

besonderen Karten hat. Bei der Bewegung in der einen Richtung werden also die

Platinen, außer wenn sie von der Karte bei Seite geschoben werden, gegen die

Hebmesser antreffen, bei der Bewegung in der anderen Richtung aber, wenn die

entgegengesetzten Federn zusammengedrückt sind, alle Platinen von den Messern

weggeschoben werden, außer wenn sie gegen dieselben angedrückt werden. Die Karten

des einen Prisma müssen daher entgegengesetzt wie die des anderen ausgeschlagen

seyn, d.h. wo die eine ein Loch haben muß, muß die andere undurchlocht seyn. Der

Messerkasten wird durch eine Kurbelstange vom Stuhl aus und die Prismen werden durch

Krummzapfen oder Excenter auf einer zweiten Welle so betrieben, daß das eine oder

andere außer Betrieb gesetzt werden kann. Beim Weben wird der Stuhl angehalten, wenn

ein Abschnitt fertig ist, das Prisma mit den für diesen Theil verwendeten Karten

wird ausgerückt und das Prisma mit den Karten für den nächsten Theil des Gewebes

eingerückt.

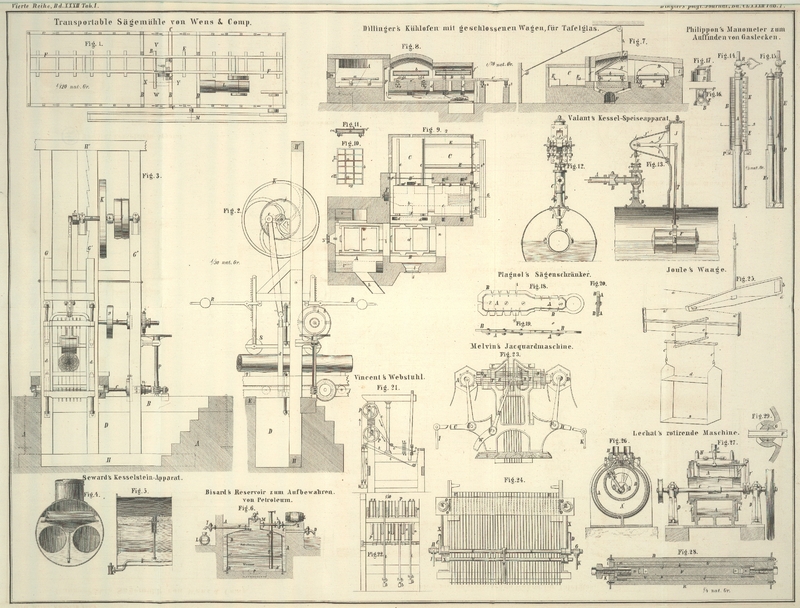

Fig. 23 zeigt

die Maschine in der Seitenansicht, Fig. 24 in der

Vorderansicht mit Weglassung des Prisma. Die zwei sechseckigen Prismen A und B liegen in Lagern in

den oberen Theilen der (in Fig. 24 abgebrochen

gezeichneten) Hebel C und D.

Diese Hebel sitzen auf zwei Wellen E und F fest, welche durch Hebel und Zugstangen G, H, I, K

von Excentern auf einer

in der Zeichnung weggelassenen Welle eine kreisförmig hin und her gehende Bewegung

erhalten. Die erwähnte Excenterwelle ist mit Kuppelungen versehen, so daß die

Stangen I und K abwechselnd

ein- und ausgerückt werden können. Das eine Prisma, z.B. A, hat Karten, die dem auf dem Gewebe zu erzeugenden

Muster entsprechend ausgeschlagen sind, das andere, B,

ist so ausgeschlagen, daß nur ein glatter Grund oder gemusterter Kreuzrand erzeugt

werden kann. Beim Uebergang vom Weben des Mittelmusters zu dem des Randes oder

umgekehrt, wird der Stuhl angehalten und das eine Prisma aus- und das andere

eingerückt.

Um zu ermöglichen, daß die Prismen auf beide Enden der Nadeln a, a wirken können, sind bei M und N die gewöhnlichen Federn angebracht, jenseits der

Federn aber Metallplatten O und P an den Enden zweier in Lagern T gleitender

Stangen R und S befestigt.

An den Nadeln befinden sich in beliebigen Entfernungen von den Enden Ansätze, gegen

die das eine Ende der Spiralfedern anstößt, während das andere Ende gegen die innere

Seite der Führungen M und N

anliegt. Wird also eine der Platten O, P dem

benachbarten Nadelbrete M oder N genähert, so werden die Enden der Nadeln auf dieser Seite durch die

Oeffnungen der Platten O, P soweit vortreten, daß die

Prismen auf sie wirken können. Da aber die Platinen mit einem einzigen Haken an

ihrem oberen Ende versehen sind und da Federn auf beiden Seiten auf sie wirken, so

werden sie, während sie durch die Federn auf der einen Seite von den Messern

abgedrückt werden, durch die Einwirkung der Federn auf der anderen Seite gegen die

Messer angedrückt; die Karten des einen Prisma müssen daher an den Stellen, wo sie

bei gewöhnlichen Jacquards ausgeschlagen werden müßten, ungelocht bleiben. Durch die

Hebel W und X an der Welle

V wird je nach Bedarf die eine oder andere der

Platten O und P in

Thätigkeit gebracht.

Einer der größten Vorzüge der Maschine besteht in der großen Kartenersparniß, die sie

ermöglicht; die Karten auf dem einen Prisma brauchen nicht zahlreicher zu seyn, als

für die einmalige Wiederholung des Mittelmusters nöthig ist, und auf dem anderen

Prisma bedarf man nur einiger weniger Karten für den glatten Grund oder den

gemusterten Rand. (London

Journal of arts, Juni 1866, S. 333; deutsche Industriezeitung,

1866, Nr. 6.)

Tafeln