| Titel: | Der Kühlofen mit geschlossenen Wagen, für Tafelglas, von Dillinger, Director der Glashütte zu Landquart im Canton Graubündten (Schweiz); Bericht von J. Armengaud jun. |

| Fundstelle: | Band 182, Jahrgang 1866, Nr. XII., S. 19 |

| Download: | XML |

XII.

Der Kühlofen mit geschlossenen Wagen, für

Tafelglas, von Dillinger,

Director der Glashütte zu Landquart im Canton Graubündten (Schweiz); Bericht von

J. Armengaud

jun.

Aus Armengaud's Génie industriel, Juli 1866, S.

1.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Dillinger's Kühlofen für Tafelglas.

In der Fabrication des zu Fensterscheiben, Spiegeln, Platten etc. bestimmten

Tafelglases sind seit mehreren Jahren wichtige Abänderungen eingeführt worden.

Dieselben betreffen hauptsächlich das Strecken und Kühlen des Glases und die zu diesen Processen

erforderlichen Oefen und Apparate. So ist z.B. der stehende Ofen durch den Canalofen

ersetzt worden, in welchem die zu kühlenden Tafeln auf die hohe Kante gestellt sind

und durch schmiedeeiserne Querstangen gehalten werden.

Ungeachtet der entschiedenen Vorzüge dieses Canalofens und des mit ihm verbundenen

Systems offener Wagen zur Aufnahme der auf die hohe Kante

gestellten Glastafeln, ist aber weder der erstere noch das letztere in allgemeine

Anwendung gekommen. Der Grund ist mehreren Ursachen zuzuschreiben, unter anderen dem

zu großen Raume, welchen der Canalofen zu seiner Anlage erfordert, dem sehr

nachtheiligen Einflusse der Temperaturschwankungen und der Verschiedenartigkeit des

Brennmaterials, endlich dem nie ganz zu vermeidenden Zutritt der äußeren Luft.

Hr. Dillinger, welcher in der seit mehreren Jahren unter

seiner Leitung stehenden Glashütte zu Landquart die beste Gelegenheit hatte, die bei

dem Kühlen des Tafelglases in's Spiel kommenden günstigen und ungünstigen Umstände

kennen zu lernen, hat ein neues Verfahren erfunden, welches als ein großer

Fortschritt in dem in Rede stehenden Proceß zu betrachten ist und eine beträchtliche

Ersparniß gewährt.

Dillinger's Verfahren besteht im Wesentlichen in der mit

einem Kühlofen von besonderer Einrichtung verbundenen Anwendung geschlossener Wagen zur Aufnahme der zu kühlenden

Glastafeln.

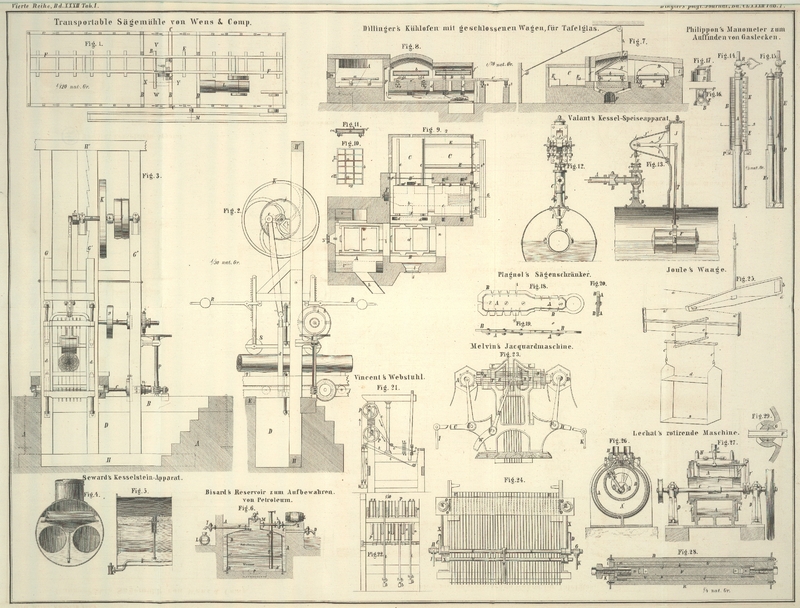

Dieser Ofen ist in Fig. 7 im Querschnitte nach der Linie 1–2 und in Figur 8 im

Längendurchschnitte nach der gebrochenen Linie 3–4–5–6 des

Grundrisses Fig.

9 dargestellt.

Die wichtigste Rolle bei dem Dillinger'schen Verfahren

spielt der in diesen drei Figuren mit b bezeichnete

Wagen. Die Bestimmung desselben ist, im Kühlofen die Glastafeln aufzunehmen, welche eben

gestreckt worden, aber noch zu heiß sind, um dort gekühlt werden zu können, sondern

zu diesem Zwecke nach und nach aus dem Ofen herausgebracht werden.

In Fig. 10 und

11 ist

dieser Wagen im Detail dargestellt. Fig. 10 zeigt den

Wagenkasten im Grundrisse, mit weggenommenem Deckel; Fig. 11 ist ein

Querschnitt des geschlossenen Wagens.

Dieser aus Gußeisen bestehende sogen. Kühlwagen kann, der

Ausdehnung des Betriebes der Glashütte entsprechend, sehr verschiedene Dimensionen

haben. Sein Kasten ist auf dem Boden mit hervorstehenden Rippen versehen, auf welche

die Glastafeln zu liegen kommen und die gleichzeitig zur Verstärkung des Wagens

dienen. Seine senkrechten Wandungen haben vom Boden bis zum Deckel eine Höhe von

beiläufig 14 Centimeter. Die beiden Seitenwände und die hintere Wand bilden zur

Hälfte theils mit dem Boden, theils mit dem Deckel ein Ganzes. Die vordere Wand

hängt in ihrer ganzen Höhe mit dem Deckel zusammen, denn ein hervorstehender Rand an

dieser Stelle des Wagens würde beim Einführen der Glastafeln hinderlich seyn.

Der Deckel ist mit dem Wagenkasten durch zwei Scharniere e verbunden und läßt sich mittelst Haken f

aufheben. Am oberen Rande des Kastens ist ringsum ein vorspringender simsartiger

Rand angebracht, welcher einen dichten Schluß sichert und das Eindringen von kalter

Luft in den inneren Wagenraum möglichst verhindert. Auch der Deckel ist durch Rippen

verstärkt. Der Wagen, welcher mittelst des Hakens g

fortgezogen wird, rollt auf den vier niedrigen Rädern i.

Wir gehen nun zur Beschreibung des Ofens über. Die Hauptpunkte, welche denselben

charakterisiren, sind: die Vereinigung der zu den verschiedenen Stadien des

Kühlprocesses nothwendigen Oefen oder Ofenabtheilungen in demselben Gebäude; die Art

der Vertheilung dieser einzelnen Oefen; endlich die eigenthümlichen Anordnungen,

welche das beliebige Oeffnen und Schließen der Communicationen zwischen den

einzelnen Oefen, sowie die Herstellung einer ununterbrochenen Circulation der

Kühlwagen gestatten.

Die einzelnen Theile des Ofens sind folgende:

A Streckofen für zwei übereinander stehende Wagen a, a'.

B, B' eigentlicher Kühlofen mit zwei Abtheilungen oder

Kammern, von denen die eine für die Streckwagen bestimmt

ist, während die andere für die zur Aufnahme der Glastafeln bereit stehenden Kühlwagen dient.

C verschließbarer Kühlraum (Kühlkammer), welcher nicht

erhitzt wird.

D Wärm- oder Anwärmofen für die Kühlwagen.

E Eisenbahn, auf welcher die gefüllten Kühlwagen

herausgezogen werden.

E' Eisenbahn, auf welcher die entleerten Kühlwagen wieder

eingeschoben werden.

F Heizcanal, durch welchen die Hitze in den Wärm-

und in den Kühlofen geleitet wird.

a, a' Streckwagen, auf denen die Glascylinder gestreckt

werden.

b Kühlwagen; in Fig. 7 ist derselbe

geöffnet und zur Aufnahme der zu kühlenden Glastafeln bereit.

c Kühlwagen, im Wärmofen stehend; derselbe ist

geschlossen und soll in diesem Zustande angewärmt werden.

d, d' geschleifte Züge, welche aus dem Heizcanal F abgehen.

e transversale Schienenbahn, auf welcher die gefüllten

Wagen in die Kühlkammern geschoben werden;

e' Wagen auf dieser Bahn;

e² transversaler Schienenweg zum Einführen der

leeren Wagen in den Wärmofen D.

f, f' Schieber, durch welche die Verbindungen zwischen

den einzelnen Kammern nach Erforderniß abgesperrt werden können.

g kleine Oeffnung, durch welche die zum Oeffnen der

Wagendeckel dienende Zugkette geht.

h Kette zum Oeffnen und Schließen des Deckels vom Wagen

b.

i', i' Roste des Streckofens.

k Oeffnung zum Einführen der Glascylinder in den

Streckofen.

l Oeffnung zum Einführen der gestreckten Glastafeln in

den geöffneten Wagen b.

m Arbeitsöffnung zum Strecken der Glascylinder.

n Oeffnung zum Herausziehen des Streckwagens oder der

Lagerplatte (des Strecksteins).

Wir wollen nun die verschiedenen Stadien des Kühlens besprechen und erklären, wie zu

diesem Zwecke das System des Ofens und der beschriebenen Wagen functionirt.

Zunächst wird der fertig geblasene Glascylinder auf dem im Streckofen stehenden

Streckwagen gestreckt. In dem Grundriß des Ofens, Fig. 9, ist dieser Wagen

unter der Streckplatte oder dem Lager befindlich; Fig. 8 zeigt ihn im

Längen- und Fig. 7 im Querdurchschnitte.

Die fertig gestreckte Glastafel wird in den Kühlofen B

gebracht, und zwar auf dem Wagen a, welcher in den unter

dem Wagen a' befindlichen freien Raum zu stehen kommt.

Dieser obere Wagen a' wird dann in den Ofen A geschoben, und nimmt hier einen neuen zu streckenden

Cylinder auf, wie dieß übrigens schon länger gebräuchlich ist; denn nicht der

Streckofen, sondern der Kühlofen ist bei dem Dillinger'schen Systeme abgeändert und hat eine ganz neue Einrichtung.

Sobald die auf dem Wagen a liegende Glastafel an der am

wenigsten heißen Stelle des Ofens B ihre Weichheit

verloren hat und erstarrt ist, wird sie mittelst einer Gabel durch die Oeffnung l herausgezogen und in den Kühlwagen b gebracht, welcher in diesem Momente geöffnet ist und

im Ofen B' steht. Die gestreckten Glastafeln werden in

dieser Weise successive in dem Kühlwagen auf einander gelegt, und wenn er deren 12

bis 14 Stück enthält, so wird sein Deckel niedergelassen und der verschlossene Wagen

in die Kühlkammern C, C auf dem transversalen Wagen e' geschoben. Nachdem der geschlossene Wagen die

Schienenbahn E passirt hat, kehrt der transversale Wagen

e' in Folge der Neigung der Bahn von selbst an

seinen früheren Platz im Ofen B' zurück.

Hierauf wird der Kühlwagen, welcher während dieser ganzen Zeit in dem Wärmofen D erhitzt worden ist, wieder auf den, in den Ofen B' zurückgelangten transversalen Wagen geschoben, dann

gleich dem vorhergehenden Wagen mit Glastafeln gefüllt und in die Kühlräume C, C gebracht. Bevor jedoch Letzteres geschieht, wird

der in diesen Kühlräumen C, C auf der Schienenbahn E stehende Wagen b nach

Oeffnung der Thür f' auf die Verlängerung der Schienen

gezogen, damit er an der äußeren Luft vollständig abkühlen kann. Ist dieß erfolgt,

so wird er mittelst eines anderen transversalen Wagens auf die Schienenbahn e², dann auf die Schienenbahn E' gebracht, und vor dem Entleeren in den Wärmofen D geschoben.

Die Schienen der Bahn e² steigen von E nach E' an, wie bei dem im

Ofen befindlichen Schienenwege, damit der transversale Wagen auch hier, nachdem er

entleert worden, von selbst an seinen früheren Platz zurückkehren kann. Zur größeren

Bequemlichkeit bei diesen Bewegungen können vorn an den transversalen Wagen Rollen

angebracht werden, damit man sie mit Hülfe von Ketten in derselben Weise ziehen

kann, wie der Deckel des Kühlwagens gehoben wird.

Das Füllen eines Kühlwagens nimmt etwa eine Stunde in Anspruch, und da das Kühlen

nach diesem Verfahren etwa fünf Stunden dauert, so müssen sieben Kühlwagen zur

Verfügung stehen, wenn keine Unterbrechung des Betriebes stattfinden soll. Während

einer der Wagen gefüllt und ein zweiter zum Anwärmen benutzt wird, bleiben die fünf

übrigen, welche dann

gefüllt sind, außerhalb des Ofens stehen, um vollständig zu erkalten.

Aus dem Vorstehenden sind die Vorzüge dieses Systems zum Kühlen des Tafelglases vor

den jetzt gebräuchlichen Methoden ersichtlich. So z.B. wird, während bei Anwendung

des bisher so vielfach üblichen Canalofens das Glas im Ofen selbst erkalten muß,

nach Dillinger's System gerade entgegengesetzt der mit

Deckel versehene Wagen mit einer passenden Anzahl von Glastafeln gefüllt, dann dicht

verschlossen und darauf sogleich aus dem Ofen entfernt. Durch seinen Verschluß wird

dieser Wagen in einen kleinen Kühlofen verwandelt und das Glas erkaltet in demselben

außerhalb des Hauptofens. Letzterer Ofen braucht daher nur die doppelte Größe von

derjenigen des Kühlwagens zu haben. Es ist unmöglich, daß die Glastafeln an ihrer

Oberfläche durch zutretende Luft abgekühlt werden; nicht der geringste Luftstrom

kann in den Wagen eindringen und es findet ein gleichmäßiges Erkalten des

Tafelglases durch seine ganze Masse hindurch statt; aus diesem Grunde zieht sich

auch das Glas während des Erkaltens so regelmäßig, als dieß nur möglich ist,

zusammen. In Folge davon fällt aber das Glas weit weniger spröde aus, als wenn es in

offenen Wagen im Ofen selbst gekühlt wird, weil im Augenblicke des Einschiebens der

Wagen der Zutritt von Luft in einem Canal von 20 bis 25 Met. Länge nicht verhütet

werden kann.

Bei dem neuen System findet das Kühlen von selbst, binnen fünf Stunden, statt,

während dieser Proceß im Canalofen zwölf bis achtzehn Stunden beansprucht.

Bei Anwendung des geschlossenen Wagens wird also in kürzerer Zeit ein weit

regelmäßiger und besser gekühltes Glas erhalten, welches sich außerordentlich gut

schneiden läßt. Ueberdieß erfordert die Heizung des Kühlofens in Folge seines

bedeutend kleineren Volums weit weniger Brennmaterial als die der langen

Canalöfen.

Abweichungen im Gange des Dillinger'schen Ofens lassen

sich sehr leicht erkennen, und die Regelmäßigkeit seines Betriebes ist dadurch

gesichert, daß die Mittel, um allen schädlichen Einflüssen zu begegnen, stets zur

Hand sind, was bei Anwendung der Canalöfen nicht der Fall ist, insofern bei diesen

die Ursachen zufälliger Betriebsstörungen sehr verschiedenartig und oft nur

schwierig aufzufinden sind.

Ueberdieß erfordert die Herstellung des Dillinger'schen

Ofens verhältnißmäßig nur geringe Kosten, da dieser Ofen nur den vierten Theil des

zu einem Canalofen mit offenen Wagen nothwendigen Raumes erheischt.

Das Dillinger'sche System beseitigt alle Mängel der

Canal- und der stehenden Oefen, ohne eines einzigen der Vorzüge dieser

letzteren zu entbehren.

Vermöge seiner Einfachheit und seiner Eigenthümlichkeit empfiehlt es sich hinlänglich

durch sich selbst; für erfahrene Glasfabrikanten brauchen wir Nebenvortheile, wie

z.B. das Wegfallen des Abwaschens der Glastafeln etc., nicht hervorzuheben.

Dillinger wendet seinen Ofen mit geschlossenen Wagen in

seiner Glashütte zu Landquart bereits seit mehreren Monaten mit günstigem Erfolge an

und ist gerne bereit, denjenigen Glashüttenbesitzern, welche, um ein den jetzigen

Anforderungen der Industrie entsprechendes Product liefern zu können, sich für die

Entwicklung seines Systems interessiren, die eingehendsten Erläuterungen zukommen zu

lassen.

Tafeln