| Titel: | Ramsbottom's Verbesserungen in der Fabrication der Radreifen aus Gußstahl. |

| Fundstelle: | Band 182, Jahrgang 1866, Nr. XXV., S. 84 |

| Download: | XML |

XXV.

Ramsbottom's Verbesserungen in der Fabrication der Radreifen aus

Gußstahl.

Aus dem Engineer, Juni 1866, S. 468.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

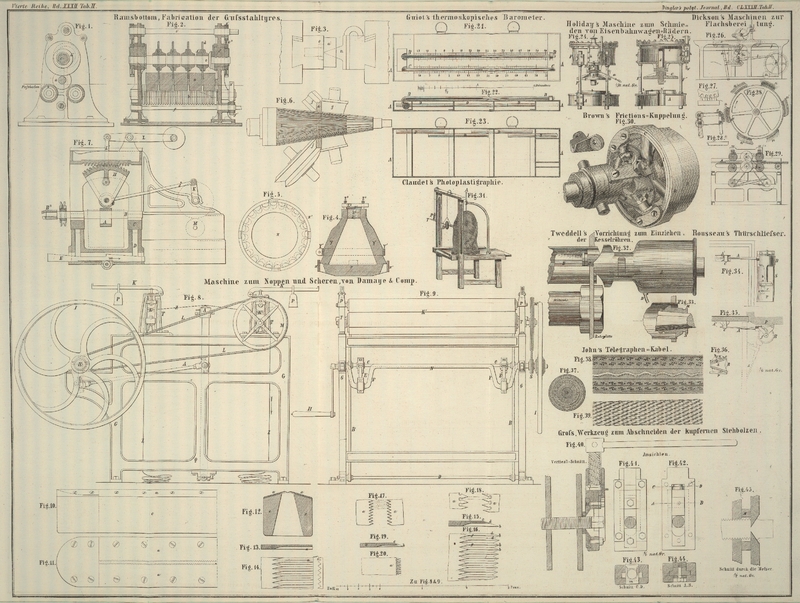

Ramsbottom's Fabrication der Gußstahltyres.

Ramsbottom ließ sich in der letzten Zeit Verbesserungen

in der Anfertigung von Radreifen (Tyres) aus Gußstahl patentiren, welche er in

seiner Werkstatt zu Crewe zur Ausführung gebracht hat.

Fig. 1 zeigt

die Endansicht und Fig. 2 den Längendurchschnitt einer Maschine zum Zertheilen der runden

Stahlbarren nach dem neuen Verfahren. a stellt die Barre

dar, welche auf den Frictionsrollen b, b liegt. Der

Umfang dieser Rollen ist mit schmalen ringförmigen Einschnitten oder Furchen versehen, um die

nöthige Reibung zu erzeugen, daß die Barre mit den Rollen in Drehung gesetzt wird.

Ueber der Barre liegt die Welle c, auf der sich vier

Scheiben d befinden, die mittelst der Flantschen d' befestigt sind. Die Enden der Welle c gehen durch die excentrischen Büchsen c¹ welche in Oeffnungen der Maschinenständer

gepaßt sind. An den excentrischen Büchsen sind Stirnräder c² befestigt, welche in die Getriebe e'

an der Welle e greifen. Wird daher die letztere gedreht,

so wird die Welle c mit ihren Scheiben d gehoben oder gesenkt. Die Rollen b erhalten ihre Drehung durch Elementarkraft von der

Betriebswelle f aus, welche durch die

Stirnrädervorgelege f', b' auf die Achsen der Rollen b wirkt.

Die Wirkungsweise ist nun folgende: Die Zeichnung stellt die Scheiben d in der tiefsten Stellung dar, so daß die ringförmigen

Einschnitte in der Barre schon gebildet sind; der Arbeiter muß nun die Welle e vermittelst einer am Ende derselben aufgesteckten

Kurbel so weit drehen, daß sie in ihre höchste Stellung gelangt und die Scheiben aus

den Einschnitten der Barre herausgezogen werden. Die Barre kann nun von der Maschine

genommen und eine andere, genügend erwärmte, an deren Stelle gelegt werden; die

Rollen b werden dann in Drehung versetzt, und die

Scheiben d allmählich heruntergelassen, um in den Umfang

der Barre hineinzuarbeiten. Hierbei werden die Scheiben durch kleine Wasserstrahle

kalt gehalten. Die drehende Bewegung der Rollen b

veranlaßt die Barre und die Scheiben sich auch zu drehen. Die Tiefe der in die Barre

zu machenden ringförmigen Einschnitte kann vergrößert und verkleinert werden, aber

es muß genügendes Metall gelassen werden, um die einzelnen Theile der Barre

zusammenzuhalten, bis sie durch eine Kreissäge getrennt werden, oder die Einschnitte

müssen so tief gemacht werden daß ein Durchsägen nicht mehr nöthig ist.

Ein anderer Theil der Erfindung besteht in der Anwendung eines rund auslaufenden

conischen Dorns anstatt eines flach endenden, um die Barrenscheibe zu durchlochen

ohne Metall zu verlieren. Aus Fig. 3 ist zu ersehen, wie

die Barrenscheibe a vermittelst eines Ramsbottoms'schen Doppeldampfhammers durchlocht und

ausgedehnt werden kann. In diesem Fall hängt der conische Dorn n an dem Hammerbär und der ausgehöhlte Block (die

Matrize) o ist auf dem Amboß befestigt; die Scheibe a ist auf eine Platte oder auf Rollen gelegt, um das

Wenden derselben während der Arbeit zu erleichtern, oder sie kann auch von Zangen,

die mit einem Krahn in Verbindung stehen, gehalten werden.

Der dritte Theil der Erfindung besteht darin, Barren von solcher Form herzustellen,

daß sie in Scheiben und folglich auch in Ringe und Tyres umgewandelt werden können,

ohne anderen Metallverlust als den durch die Oxydation entstehenden. Zu diesem Zweck

werden die Barren in Gestalt eines abgestumpften Kegels oder einer abgestumpften

Pyramide mit so viel Neigung gegossen, daß sie durch Hämmern oder Pressen in

Scheiben umgewandelt werden können. Die Grundfläche des Gußstückes kann mit einem

Kranz versehen werden, welcher den Spurkranz des Radreifens darstellt, oder der

Spurkranz kann auch bei einer folgenden Operation vermittelst eines Stempels

hergestellt werden. Der Einguß ist cylindrisch oder prismatisch und wird, nachdem

die conische oder pyramidale Gußform mit dem flüssigen Metall ausgefüllt ist,

entweder durch eine Platte und Sand ausgefüllt, oder er wird ausgebohrt und in die

Bohrung ein Metallpfropf eingetrieben. Die Form wird entweder bis an den Boden des

Eingusses oder bis ein Stück in den Einguß hinein gefüllt; in letzterem Falle wird

nach dem Gießen der cylindrische Anguß entfernt, damit er bei dem darauf folgenden

Verdichten nicht stört. Statt der conischen Formen kann man auch halbkugelförmige,

glockenförmige oder irgend welche conoidische Formen anwenden, welche die Umwandlung

des Gußstückes in eine Scheibe gestatten.

Fig. 4 zeigt

den Verticaldurchschnitt einer Gußform für conische Barren und Fig. 5 dieselbe von unten

gesehen. Die gußeiserne Platte x bildet die Grundplatte

der Form; sie hat eine Aushöhlung mit abgerundeten Kanten und ist mit einem

schmiedeeisernen Ring x' umgeben. Der conische Theil y der Form ist durch den Bügel y' abgesteift, der mit einem Oehr versehen ist, damit er leicht abgenommen

werden kann. Der oberste Theil der Form ist cylindrisch und durch eine zwischen zwei

Platten z¹ befindliche Sandfüllung z⁴ geschlossen. Der auf diese Weise gebildete

Pfropf wird mittelst des durch die Bügel z³

gesteckten Bolzens z² nieder gehalten. Ramsbottom macht die untere Platte z¹ so dünn, daß sie im Ofen durch Oxydation verschwindet, und sie

braucht daher vor dem Verdichten nicht entfernt zu werden.

Viertens hat sich Ramsbottom den in Fig. 6 dargestellten, mit

Längenriffeln versehenen Dorn zum Ausdehnen der Reifen patentiren lassen; a bezeichnet den auszudehnenden Ring, l den conisch zulaufenden Dorn, g, j, j die Walzen, welche den Ring auf den Dorn auftreiben.

Endlich erstreckt sich das Patent auf die Anfertigung von Ringen zur

Kesselfabrication aus cylindrischen Gußstücken oder aus solchen Gußstücken, welche

erst in dicke Ringe umgewandelt und dann nach Durchmesser und Länge so weit

gestreckt werden, daß sie auf einem Walzwerk vollendet werden können. Der

verbesserte Mechanismus zum Ausdehnen der dicken Ringe besteht in einem Dorn, auf

welchen der Ring aufgelegt wird. Zu beiden Seiten des Dorns befinden sich Walzen, und die Oberflächen des

Dorns und der Walzen sind diagonal nach entgegengesetzten Richtungen gefurcht, so

daß rhombenförmige Zahnvorsprünge an ihnen gebildet werden. Die Walzen werden durch

Elementarkraft getrieben und gegen den Ring angedrückt, welcher durch den Druck und

die seitliche Wirkung der Zahnvorsprünge an Walzen und Dorn sowohl im Durchmesser

erweitert als der Länge nach gestreckt wird. Nachdem der Ring auf diese Weise ein

Stück gedehnt worden ist, wird er auf einen anderen Dorn oder nach einem größeren

Durchmesser desselben Dorns geschoben und von Neuem zwischen den Walzen bearbeitet,

oder der dicke Ring wird über einen rotirenden Dorn gelegt und durch eine Walze,

welche sich parallel zur Achse des Ringes fortbewegt, nach Durchmesser und Länge

gestreckt. Bei der letzteren Anordnung müssen Ring und Walze gegen einander

angedrückt werden.

Dieses Verfahren, dicke Ringe zu strecken, zeigt der Verticaldurchschnitt in Fig. 7. Der zu

bearbeitende Ring A ist auf den in den Lagern C ruhenden Dorn B

aufgeschoben, der vermittelst des Muffes B² in

langsame Umdrehung gesetzt wird. Das Eigengewicht des Dorns wird hierbei durch eine

über die Rolle B¹ gelegte, belastete Kette

ausgeglichen. Beim Strecken des Ringes werden die Lager C durch die Säulen D, welche durch ausgesparte

Räume in den Ständern der Maschine hindurch gehen, allmählich gehoben. Die unteren

Enden der Säulen D legen sich auf die Keile E, die an ihrer unteren Fläche eine Verzahnung haben und

vermittelst eines in diese eingreifenden Getriebes F

nach der Richtung des Pfeiles fortbewegt werden. Oberbalb des Ringes A befindet sich die Walze G;

sie steckt lose auf der Achse G¹, die durch die

Nabe des Sectors H gelegt ist, und der letztere greift

mit seiner Verzahnung in eine am Gestell befestigte Zahnstange I. Die Kurbelstange J und

Kurbel K ertheilt der Walze G eine hin- und hergehende Bewegung, und der Sector H, sowie die Zahnstange I

dienen dazu, die Walze G bei ihrer Bewegung in

horizontaler Ebene zu erhalten. Durch den belasteten Hebel L und die Gelenkstangen L' wird der Eingriff

zwischen dem Sector H und der Zahnstange I gesichert. Die Welle der Kurbel K erhält ihre Bewegung von der Betriebswelle M.

Das Strecken der Ringe kann auch durch Hämmern hervorgebracht werden. Dann ruht der

Dorn auf einem Amboß und der auf den Dorn aufgeschobene Ring wird durch einen oder

mehrere Hämmer, die ähnlich wie bei der Ryder'schen

Schmiedemaschine angeordnet sind, bearbeitet, indem er fortwährend um den Dorn

herumgedreht wird.

Zuletzt werden die Ringe auf einem Walzwerk vollendet. Hierbei werden sie in erhitztem Zustande

erhalten, entweder durch Luft, welche vorher in einer gemauerten Kammer erhitzt

worden ist und dann durch einen Ventilator gegen den Ring geblasen wird, oder durch

directe Flammenstrahlen, welche den Ring während des Walzens umspülen.

Tafeln