| Titel: | Die Maschine zum Noppen und Scheren von Damaye und Comp. in Paris; beschrieben von E. Hoyer. |

| Fundstelle: | Band 182, Jahrgang 1866, Nr. XXVIII., S. 91 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Die Maschine zum Noppen und Scheren von Damaye und Comp. in Paris; beschrieben von E. Hoyer.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1866 S. 26.

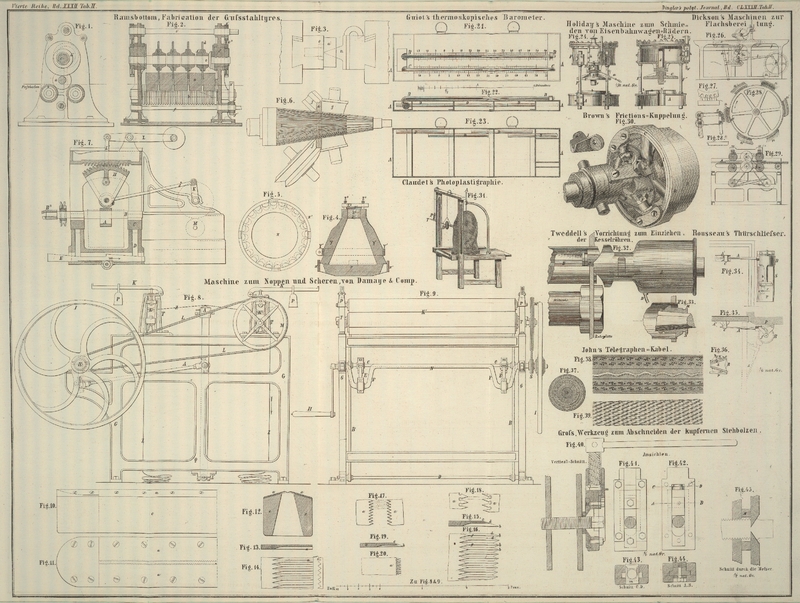

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Maschine zum Noppen und Scheren von Damaye u. Comp..

Bei der Fabrication der wollenen Gewebe kommt unter dem Namen Noppen eine Operation vor, die den Zweck hat, alle zufällig in das Gewebe

gerathenen fremdartigen Körper, Strohtheilchen, Holzsplitterchen u.s.w., sodann die

hervorragenden Fadenenden, die durch Anknüpfen abgerissener Fäden entstandenen

Knoten u. dgl. m. zu entfernen. Diese Arbeit, die auch wohl das Belesen genannt

wird, ist, ganz besonders für die Tuchmacherei, von großer Wichtigkeit, weil sie auf

das Aussehen und somit den Werth der Waare von großem Einfluß ist, und deßhalb

dreimal vorgenommen werden muß. Zuerst wird das vom Webstuhl kommende Gewebe, der

sogenannte Loden, der Behandlung des Noppens unterworfen

(Fettnoppen). Das zweite Noppen geschieht nach dem

Auswaschen vor dem Walken, und das dritte nach dem auf das Rauhen der gewalkten

Stoffe folgenden Scheren.

Wenn die in Rede stehende Operation durch Handarbeit verrichtet wird, so geschieht

sie auf die Weise, daß drei oder vier Arbeiterinnen (Nopperinnen), neben einander vor einem schrägen Tische sitzend, von

welchem das Zeug herunterhängt, dieses einer genauen Besichtigung unterwerfen und

mit einer Federzange, mit verhältnißmäßig breitem Maule und einer Spitze versehen

(Noppzange, Noppeisen), die in die Augen fallenden

fremdartigen Theile ausstochern und ausziehen gelegentlich auch kleine Löcher durch

Aneinanderschieben der Fäden beseitigen. Man sieht leicht ein, daß auf solche Weise

das Noppen, wenn es gute Erfolge haben soll, große Aufmerksamkeit erfordert und

dadurch langwierig und kostspielig ist, um so mehr als es, wie beim Tuche, dreimal

wiederholt werden muß. Es ist daher sehr erklärlich, daß man sich bestrebte, die

Handarbeit durch viel rascher arbeitende Maschinen oder wenigstens durch dergleichen

Handwerkzeuge zu ersetzen oder zu unterstützen.

Verschiedene Versuche, die nach der einen oder der anderen Richtung schon vor

längerer Zeit gemacht sind, hatten wenigstens in Bezug auf Streichwollstoffe (Tuche)

wenig oder gar keinen Erfolg, entweder weil sie den Zweck nicht vollkommen genug

erreichten oder im anderen Falle dem Stoffe zu sehr schadeten. Es gehören dahin das

Abschleifen mit Bimsstein oder Sandpapier, oder das Ueberwegziehen des Zeuges über

eine Walze, welche mit einem Kratzenbeschlag, wie bei Kratzmaschinen, beschlagen war

und eine der Bewegung des Zeuges entgegengesetzte Drehung hatte. Auch eine Art sehr

grob gehauener Raspeln, die so lang waren als das Zeug breit, und mit der Hand

geführt wurden, hat man versucht. Sowohl die Anwendung von Schleifmitteln als die

der Kratzen ist zu verwerfen. Versucht man die Knoten wegzuschleifen, so drücken

sich diese unfehlbar in das Zeug und lassen sich nur wegnehmen, wenn auch die sie

umgebenden Stellen so weit fortgeschliffen sind, was natürlich kahle, namentlich

durch das Färben sichtbar werdende Stellen veranlaßt. Wendet man einen

Kratzenbeschlag an und setzt voraus, daß die Kratzenhäkchen wirklich den Knoten

fassen, was noch sehr fraglich ist, so werden diese entweder abgerissen oder jene

verbogen, also bald unbrauchbar. Im ersten Falle geht dem Abreißen aber eine

Verlängerung des Fadens voraus und hierdurch entsteht ein Krauswerden des Zeuges und

ein heraushängendes Fadenende, welches wieder zu beseitigen ist. Aehnliche

Verhältnisse liegen in dem Gebrauch der Raspel.

Das einzig richtige Princip liegt, wenn es sich darum handelt, die Knoten zu

beseitigen, was die Hauptsache ist, indem die anderen fremdartigen Theile durch die

Waschungen zum größten Theil wohl entfernt werden, darin, daß man sie mit einem

Instrumente faßt und in demselben Augenblicke abschneidet und nicht abreißt.

Nach dieser Grundidee wurde bereits 1847 eine Noppmaschine gebaut und in Frankreich

patentirt.Description des machines et de procédés

pour lesquels des Brevets d'invention ont éte pris sous le

régime de la loi du 5 Juillet

1844. Paris, t. XIII p. 95. – Polytechn. Journal Bd. CXXXI S. 18. Sie

bestand der Hauptsache nach in einem Werkzeuge, dem Noppkamm, welches aus zwei

Stahlstäben gebildet wurde, die mit einer sehr feinen Verzahnung versehen und wie

Hobeleisen an einem hölzernen oben metallenen Rahmen befestigt waren, der in der

Mitte eine Höhlung hat, um die weggenommenen Knoten durchzulassen. Dieser Kamm wurde

entweder mit der HandSchweizerische

polytechnische Zeitschrift, 1859 S. 49. oder einer einfachen

Maschine auf der Oberfläche des Zeuges hin- und hergeführt.

Nach einer Mittheilung in einem englischen JournalePractical Mechanic's Journal, 1865 p. 270. ist die eben nur kurz

angedeutete Maschine (eine Erfindung des französischen Fabrikanten David, und nicht, wie dieß Blatt angibt, der folgenden

Firma), nachdem die Firma Damaye u. Comp. in Paris Verbesserungen angebracht hat, worauf sie sich in England

ein Patent erworben, in Frankreich sehr viel in Gebrauch, und aus diesem Grunde

folgt hier eine Beschreibung in dieser neuen verbesserten Construction.

Den Haupttheil des Mechanismus bildet das noppende Werkzeug, welches bei der

ursprünglichen David'schen Erfindung aus einer dünnen sägenartig verzahnten Schiene bestand. Die Zahl

der Zähne war verschieden und somit auch ihre Feinheit je nach der Dicke der Stoffe;

zum Noppen von Merino giengen z.B. durchschnittlich 20 auf 1 Centimeter Länge, wobei

sie fast 2 Millimeter tief waren. Die Zähne bildeten dann also eine Reihe sehr

dünner Spitzen, deren Herstellung schwierig und deren Haltbarkeit äußerst gering

war, um so mehr als die Zahnlückenränder scharfe Schneiden seyn müssen. – Bei

der vorliegenden Construction hat man eigentlich nur an diesem Werkzeuge

Verbesserungen angebracht, die auf eine größere Haltbarkeit und leichte Zuschärfung

zunächst hinstreben. Wie dieß erreicht ist, geht aus der Betrachtung der Fig. 13, 14, 19, 20 hervor.

Eine Stahlplatte von etwa 3 Millimeter Dicke und 5 Centimeter Breite wird auf der

einen, nachher nach unten zu liegen kommenden Seite auf der Hobelmaschine mit einer

Reihe dreieckiger Furchen a, a versehen, die etwa so

tief sind als die halbe Dicke der Platte (Fig. 13 im Durchschnitt,

Fig. 14

in der Seitenansicht und im Grundriß) und je nach der Stärke des zu noppenden Zeuges

1 bis 2 Millimeter Breite haben. Die so vorgerichtete Platte wird hierauf an der

oberen Seite so abgeschliffen, wie die Linie cb,

Fig. 15,

andeutet. Die angeschliffene Fläche durchschneidet dabei sämmtliche Furchen in der

Länge d, b, und bildet mit den Furchenrippen f, b die scharfen Spitzen b, b,

b, b, Fig.

16, von welchen die Schneiden d, b, d, b als

Kanten der entstandenen

kleinen dreiseitigen Pyramiden auslaufen und in d

zusammenstoßen, wodurch das Ganze die größte Aehnlichkeit mit einem Zahnhobeleisen

erhält. Außerdem soll es noch erforderlich seyn, die scharfen Ecken d, d, welche von den zusammenstehenden Schneidkanten d, b, d, b gebildet werden, durch Ausfeilen etc.

abzustumpfen, wie Fig. 18, 19, 20 angeben, wodurch das Abschneiden der feinen Wollhärchen, welche sich

leicht hineinklemmen, vermieden wird.

Zwei solche Blätter von der Länge der Zeugbreite werden nun mit den Verzahnungen

einander entgegenstehend auf einen Holzklotz aufgeschraubt, wie aus Fig. 10 bis 12 hervorgeht.

Der Holzklotz hat der Länge nach einen Schlitz, der sich nach unten erweitert (Fig. 12,

Durchschnitt) und dazu dient, die von den Blättern fortgenommenen Theile zu

beseitigen, weßhalb er so lang als die Blätter selbst seyn muß. Auch die letzteren

müssen aus gleichem Grunde einen gewissen Abstand von einander haben, der 4 bis 6

Millimeter beträgt. Die Oberfläche des Klotzes ist nach beiden Seiten hin

abgeflacht, weil sie aus nachher anzugebendem Grunde convex. gestaltet seyn muß.

Ueber die Oberfläche dieses Werkzeugs wird das Zeug, welches genoppt werden soll, in

stramm angespanntem Zustande weggezogen, während das Werkzeug selbst eine

oscillirende Bewegung macht. Am zweckmäßigsten dient dazu eine Maschine, obgleich

auch die Führung des Werkzeugs mit der Hand vielerwärts im Gebrauch ist. Eine solche

Maschine ist durch Fig. 8 in der Seiten- und Fig. 9 in der

Vorderansicht dargestellt.

Sie besteht zunächst aus einem rahmenartigen Gestell G,

G, welches durch starke Schrauben mit dem Fußboden verbunden wird. An jeder

Seite des Gestells und zwar unten an dem Querstück Q

befindet sich ein Lager L zur Aufnahme einer Achse D, welche von Lager zu Lager durchgeht und zwei in der

Zeichnung vertical stehende Arme B, B trägt. In einer

Höhe von etwa 0,66 Meter über der Achse D befindet sich

eine zweite Verbindungsstange C, C, welche zur Aufnahme

zweier Zugstangen E, E dient. Diese Zugstangen liegen

mit den anderen Köpfen um die Kurbeln F, F der

gekröpften Welle N, so daß, wenn letztere gedreht wird,

der Rahmen D, B, B, C, C um die untere Achse schwingt.

Oben auf diesem Rahmen liegt, auf geeignete Weise durch Schrauben befestigt, das

Noppwerkzeug A, etwa 1,25 Meter von der Achse D entfernt. Da nun der Durchmesser der Kurbel F circa 0,25 Meter beträgt, so legt A bei jeder Kurbelumdrehung den Weg 1,25/0,66 . 0,25 =

0,47 Met. zurück. Das Noppwerkzeug muß, weil es im Bogen schwingt, oben convex

gekrümmt seyn, damit eine

sanfte, gleichmäßige und stetige Flächenberührung mit dem Zeuge vorhanden ist. Das

Zeug Z wird durch zwei Walzenpaare, welche in die

Lagerböcke T, T auf bekannte Weise eingelegt sind, in

angemessener Spannung und mit entsprechender Geschwindigkeit über den schwingenden

Noppapparat weggeführt. Die Spannung wird auf einfache Weise durch die Pressung

erzeugt, mit welcher die Walzen gegen einander wirken und diese durch Gewichte P, P, welche an Hebeln K, K

hängen, in veränderlicher Größe hervorgebracht. Nur eine, nämlich die untere Walze

des hinteren Walzenpaares, bekommt Drehung, während die anderen zur Reibung

mitgehen, und ihre Geschwindigkeit bestimmt die Geschwindigkeit des Zeuges, die

natürlich kleiner seyn muß, als die die des arbeitenden Apparates. Nach der

Berechnung aus den von der Zeichnung genommenen Dimensionen, wornach der Durchmesser

der Schnurscheibe S, welche auf der Kurbelwelle N sitzt und die Drehung durch die Schnur L, L auf das größere Rad M

vom Durchmesser gleich 0,35 Meter überträgt, 0,08 Meter, derjenige der Walze 0,046

Meter ausmacht, ergeben sich (0,08 . 0,35)/0,046 . 3,14 = 0,19 Meter als

Geschwindigkeit für das Zeug bei einer Kurbelumdrehung. – Die Bewegung des

Ganzen wird entweder durch Menschenkraft oder von einer Maschine aus hervorgebracht,

in welchem ersten Falle eine Handkurbel H auf dem einen

und ein Schwungrad J zur Ausgleichung der

Geschwindigkeit auf dem anderen Ende der Welle G steckt,

im zweiten Falle anstatt der Kurbel eine Riemenscheibe vorhanden ist.

Wenn man auch nicht, wie es in der Natur der Sache liegt, die Geschwindigkeit

beliebig weit treiben kann, so ist doch so viel schon einleuchtend, daß eine sehr

große Zeitersparniß bei Anwendung dieser Maschine eintreten muß. Nur 30 Umdrehungen

pro Minute angenommen, wird eine Tuchlänge von 30 .

0,19 = 5,7, also etwa 6 Meter pro Minute genoppt. In der

englischen Patent-Beschreibung wird die Zeuggeschwindigkeit zu 10 Yards, das

sind 9 Meter, angegeben, was etwa 45 Umdrehungen entspricht, und daher nicht zu hoch

gegriffen ist.

Vorstehend beschriebene Maschine soll auch zum Scheren der Tuche mit Erfolg benutzt

werden können; in diesem Falle ist aber das Einsetzen solcher Blätter nöthig, wie

sie in Fig.

17 gezeichnet sind, weil man von dieser Construction (siehe oben und Fig. 15 und

16) ein

besseres Abscheiden erwarten kann. Außerdem ist dann noch die Stellung der Blätter

gegeneinander abweichend von derjenigen, wie sie das Noppen erfordert. Ist das Noppen die Aufgabe, so steht der Zahnlücke des einen Blattes immer eine Zahnspitze des anderen Blattes gegenüber, wie in Fig. 18 dargestellt ist,

während beim Scheren die Blätter so stehen, wie Fig. 17

angibt, nämlich Zahnspitze gegenüber Zahnspitze.

Endlich soll man bei denjenigen Stoffen, die nur nach einer Richtung geschoren werden dürfen, die Blätter in tangentialer Lage

auf eine sich drehende hölzerne Welle aufschrauben. In diesem Falle möchte es jedoch

fraglich seyn, ob die Arbeit wohl mit derjenigen anderer Schermaschinen concurriren

kann, selbst wenn man auch noch neben dem Schercylinder einen Bürstencylinder, wie

vorgeschlagen wird, anbringt.

Tafeln