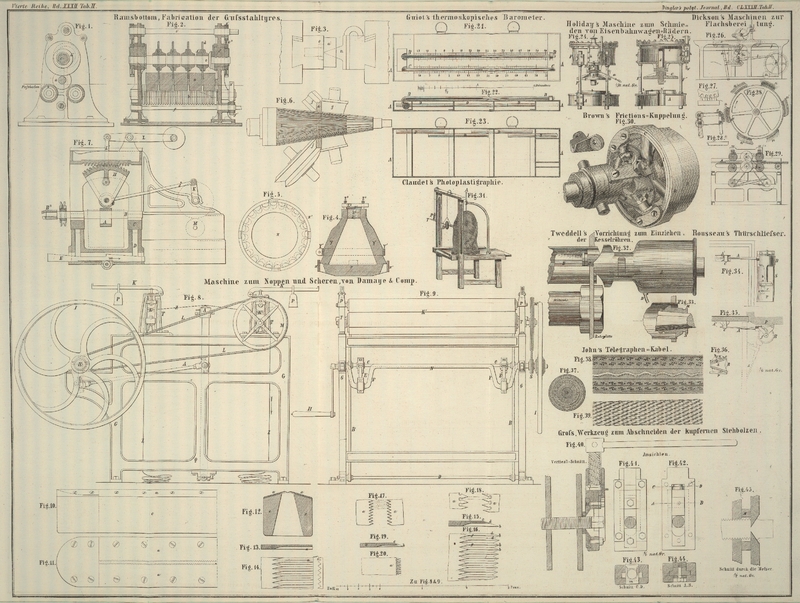

| Titel: | Maschinen zur Flachsbereitung, von J. H. Dickson. |

| Fundstelle: | Band 182, Jahrgang 1866, Nr. XXIX., S. 96 |

| Download: | XML |

XXIX.

Maschinen zur Flachsbereitung, von J. H. Dickson.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Dickson's Maschinen zur Flachsbereitung.

Fig. 26 zeigt

eine Brechmaschine mit einem Apparat zum Entfernen der Samenkapseln. Der letztere

besteht aus einer größeren Riffelwalze a, gegen welche

zwei kleinere b durch eine Feder c angedrückt werden. Die Achsen der Walzen b

lagern in den kürzeren Armen der Hebel d, deren längere

Arme an der Feder c befestigt sind. Die Samenenden der

Stengel werden der Länge nach zwischen die Walzen a und

b eingeführt; werden nun die letzteren in Drehung

gesetzt, so werden die Samenkapseln zwischen den Zähnen der Walzen zerquetscht und

fallen auf den Fußboden nieder, ohne daß die Enden der Stengel abgezogen oder die

Fasern irgendwie beschädigt werden.

Hierauf werden die Stengel, in geröstetem oder ungeröstetem Zustande, der Wirkung von

anderen geriffelten Flächen ausgesetzt, welche die holzigen und klebrigen

Bestandtheile zerbrechen und absondern. Zu diesem Zwecke dient der geriffelte

Schlitten e, auf welchen das Flachsstroh der Länge nach

aufgelegt wird, in Gemeinschaft mit den Riffelwalzen f,

welche durch Reibung von dem Schlitten in Drehung gesetzt werden. Der Schlitten

sowohl wie die Riffelwalzen, sind in drei Abtheilungen mit verschiedenen

Zahntheilungen zerlegt. Durch den Eingriff der Zähne in einander wird das zwischen

den geriffelten Flächen durchgeführte Flachsstroh einer quetschenden Wirkung

ausgesetzt. Die einzelnen Walzen drehen sich auf einer gemeinschaftlichen Achse g, sind aber einzeln belastet. Die Tiefe, auf welche die

Riffeln in einander eingreifen, richtet sich nach der Einstellung der

Belastungsgewichte h durch die Stellmuttern i. Durch die hin und her gehende Bewegung des Schlittens

unter den Walzen wird

eine gewissermaßen schleifende Wirkung hervorgebracht, welche das Ablösen der

holzigen und klebrigen Theile von den Fasern bedeutend erleichtert. Die

Zwischenräume zwischen den Zähnen des Schlittens e sind

offen, so daß der holzige Staub und die klebrigen Theile frei hindurchfallen können

(Fig.

27). Arbeitet man unter Anwendung von Wasser oder einer anderen Flüssigkeit

auf der Brechmaschine, so muß oberhalb der Riffelwalzen ein Gefäß angebracht seyn,

aus welchem die Flüssigkeit nach dem über dem Schlitten hin und her geführten

Flachsstroh niederfließen kann. Der Schlitten e ist

unten mit Rollen versehen, welche auf Führungen j

laufen, und empfängt seine Bewegung durch den Hebel m

und die Stange l von der Treibwelle k.

Nach dem Waschen und Trocknen kommen die Fasern auf eine Hechelmaschine, welche die

durch die vorhergehenden Operationen gelockerte Schäbe aus den Fasern herauskämmt.

Diese Maschine, welche in Fig. 28 dargestellt ist,

besteht aus einer Anzahl Kämmen n und Schabern n¹ am Umfang einer Trommel n², welche von Hand oder durch Elementarkraft in Drehung gesetzt

wird.

Die Fasern werden in den Zangen o so festgehalten, daß

etwas mehr als ihre halbe Länge herabhängt, und die Zangen selbst durch ein endloses

Band, welches durch eine Handkurbel in Drehung gesetzt wird, der Hecheltrommel

langsam entgegengeführt. Die Schäbe, welche durch die Kämme und Schaber aus den

Fasern entfernt wird, fällt entweder frei nieder oder wird durch den Luftstrom,

welchen die Drehung der Hecheltrommel erzeugt, weggeblasen. Die Hechelmaschine kann

entweder für sich aufgestellt, oder mit der in Fig. 26 dargestellten

Brechmaschine verbunden werden.

Soll der Flachs in Gemeinschaft mit Baumwolle, Wolle, Seide oder anderen Faserstoffen

verarbeitet werden, so muß er nach der Reinigung in Längenstücke zerschnitten

werden, deren Länge der der beizumengenden Fasern gleich ist. Die Maschine, welche

hierzu dient, ist in Fig. 29 dargestellt, und

besteht aus einer Anzahl Kreissägen r, welche so weit

von einander gestellt sind als die Längenstücke lang werden sollen. Die Flachsbündel

werden der Breitenrichtung nach auf einen hin und her gehenden Schlitten s aufgelegt und unter der Wirkung der Kreissägen r zerschnitten. Die Walzen t

dienen zum Festhalten und Vorwärtsführen der Flachsbündel. Der so erzeugte

Schnittflachs wird dann in einem Oeffner mit der Fasersubstanz, der er beigesetzt

werden soll, gemischt. – Patentirt in England am 21. October 1865. (London Journal of arts, Juni 1866, S. 349;

polytechnisches Centralblatt, 1866 S. 1047.)

Tafeln