| Titel: | Differentialheber zur Beobachtung der Wasserstände von Flüssen und Seen, Brunnenschächten etc.; von Ingenieur A. Gressly aus Solothurn. |

| Fundstelle: | Band 182, Jahrgang 1866, Nr. LII., S. 194 |

| Download: | XML |

LII.

Differentialheber zur Beobachtung der

Wasserstände von Flüssen und Seen, Brunnenschächten etc.; von Ingenieur A. Gressly aus

Solothurn.

Aus der schweizerischen polytechnischen Zeitschrift, 1866,

Bd. XI S. 101.

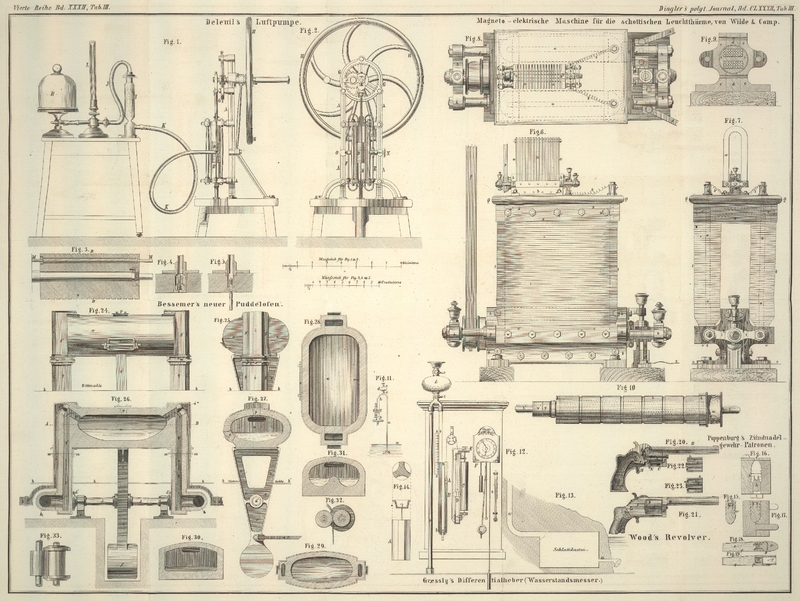

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Gressly's Instrument zur Beobachtung des Wasserstandes von Flüssen

etc.

Zur Beobachtung der Wasserstände von Flüssen und Seen, sowie von Brunnenschächten,

Bohrlöchern unter 30 Fuß Tiefe etc. fehlt es bis jetzt noch immer an zweckmäßigen

Instrumenten.

Bei offenen Gewässern bedient man sich des gewöhnlichen Pegels. Um genauere

Ablesungen machen zu können, muß man sich aber immer in unmittelbare Nähe des

Wasserspiegels begeben. Je nach der Uferbeschaffenheit und dem Grad der Unruhe des

Wasserspiegels wird dieses Ablesen oft sehr schwierig, zur Nachtzeit sogar

unmöglich, indem man meistens nicht im Stande ist, die Pegelscale genügend zu

beleuchten. Aus gleichem

Grunde ist auch das unmittelbare Ablesen des Wasserstandes in Brunnenschächten,

Sodbrunnen, Bohrlöchern etc. ganz unmöglich.

Die im Wasser stehenden Pegel haben auch noch den großen Nachtheil, daß sie der

Verschlammung sehr ausgesetzt sind, und daß die Farbe nach 12 bis 15 Monaten in der

Nähe des gewöhnlichen Wasserspiegels trotz aller Vorsichtsmaßregeln zerstört wird.

Man hat schon auf verschiedenen Wegen diesen Uebelständen abzuhelfen versucht,

besonders durch Schwimmer, welche einen Zeiger an einer Pegelscale mit dem

Wasserspiegel auf- und abschieben. Auch hat man an den Meerhäfen

Wasserstandsmesser angebracht, welche mittelst mechanischer Uebersetzung die großen

Bewegungen des Wasserspiegels in verkleinertem Maaßstabe wiedergeben.

Diese meist sehr sinnreich eingerichteten Apparate fallen aber immer sehr groß und

kostspielig aus; auch sind dieselben der Beschädigung durch schwimmende Körper und

dem Einfrieren sehr ausgesetzt, wenn nicht wie in Trieft und Cherbourg ganz

abgesonderte Schächte, welche mit dem Wasser des Flusses oder See's in Verbindung

stehen, erbaut werden. Immerhin sind derartige Einrichtungen so kostspielig, daßdäß es unmöglich ist, sie im Allgemeinen in Anwendung zu bringen.

Da in letzterer Zeit die Wichtigkeit hydrometrischer Beobachtungen anerkannt wird,

auch manche gewerbliche Einrichtungen es sehr wünschbar machen, den Stand von

Flüssigkeiten in Gefäßen leicht und sicher messen zu können, so wird das Bedürfniß

nach zweckmäßigen Pegeln und Wasserstandsmessern lebhaft fühlbar.

Ich erlaube mir hier ein von mir vorgeschlagenes und versuchsweise ausgeführtes

Instrument näher zu beleuchten. Dasselbe ist zunächst frei von vielen der oben

bezeichneten Nachtheile. Dagegen besitzt es den Vortheil großer Einfachheit und

Billigkeit in der Anschaffung.

Ferner reducirt dasselbe die Ablesungsscale in höchst einfacher Weise auf

Dimensionen, die bei den hier in Frage kommenden Differenzen des höchsten und

niedrigsten Wasserstandes mit einem Blick überschaut werden können, ohne der

Genauigkeit Eintrag zu thun; eine Scale von 6'' bis 10'' Länge (180 bis 300

Millimeter) reicht z.B. hin für Niveaudifferenzen bis auf 13 Fuß.

Die Ablesung kann in bedeutender Höhe über dem Wasserspiegel, z.B. auf Brücken,

Ufermauern, ja sogar in dem Ufer nahegelegenen Gebäulichkeiten geschehen.

Die Wirkung dieses Apparates beruht auf den Hebergesetzen. Ein ungleichschenkliger

Heber wird so mit verschieden schweren Flüssigkeiten gefüllt, daß die schwerere im

kürzeren Heberschenkel Platz nimmt.

Wenn nun die Spiegel der beiden Flüssigkeiten in verschiedener Höhe sind, so wird die

tieferliegende die andere nach sich ziehen; sobald aber jene höherliegende, welche

zugleich die schwerere ist, so weit aufgestiegen ist, daß ihr Gewicht der zwar

höheren, aber specifisch leichteren Säule der anderen Flüssigkeit entspricht, so

wird ein Gleichgewichtszustand hervorgerufen und die Bewegung der Flüssigkeit wird

aufhören.

Für unseren Fall bedient man sich des Quecksilbers und Fluß- oder

Seewassers.

Von einer unter dem tiefsten Wasserstande gelegenen Stelle aus führt eine beliebig

gebogene Bleiröhre nach dem Ort, wo man die Ablesung zu machen wünscht. Die

Ablesungsstelle darf aber nicht höher über dem niedrigsten Wasserstand liegen, als

eine Atmosphäre, in Wassersäule ausgedrückt, beträgt.

Das eigentliche Instrument besteht der Hauptsache nach nur aus einem mit der

erwähnten Bleiröhre verbundenen, abwärts gebogenen Glasrohr von circa 30'' Länge, welches unten in ein Quecksilbergefäß

eintaucht. Wie die nähere Beschreibung des Apparates und seiner Functionen zeigen

wird, steigt das Quecksilber in dieser Glasröhre bis zu einem bestimmten Punkte in

die Höhe und steigt und fällt im entgegengesetzten Sinne und verkleinerten Maaßstabe

mit dem Wasserspiegel, indem das Gleichgewicht stetsfort durch die Schwere der

auf- und absteigenden Quecksilbersäule erhalten wird.

Beschreibung eines zur directen Ablesung eingerichteten

Differentialhebers. – In Fig. 11 ist a, a, a eine bleierne Wasserröhre, oben umgebogen und in

eine Glasröhre b, b, b endigend, welche zur Aufnahme von

Quecksilber bestimmt ist. Zum Füllen des Apparates dient ein Aufsatzgefäß d mit zwei Hahnen oder besser zwei gut geschliffenen

Zapfen, von welchen der untere c mittelst einer Stange,

welche durch den oberen e hindurch geht, ohne die

Stellung von e zu verändern, geöffnet oder geschlossen

werden kann. Nehmen wir der Einfachheit halber zwei Hahnen an. g Gefäß zur Aufnahme des Quecksilbers; s, s die Scale zum Ablesen der Wasserstände.

Gang der Operationen bei Aufstellung und Einrichtung des

Apparates zum Gebrauch. – Der ganze Apparat wird solid und fest an

eine Wand befestigt, dann das Gefäß g mit dem nöthigen

Quecksilber gefüllt, der Hahn c geschlossen und e geöffnet und das Wassergefäß mit Wasser gefüllt,

hierauf e geschlossen und c

geöffnet. Das Wasser fließt durch die beiden Röhren a

und b ab, wird aber zum Theil durch den äußeren

Luftdruck (resp. innere Luftverdünnung) in der Röhre zurückgehalten. Es wird nämlich

schon beim ersten Einfüllen eine der Wassersäulenhöhe entsprechende Luftverdünnung in dem

Inneren der Röhre hervorgerufen, was ein entsprechendes Steigen des Quecksilbers zur

Folge hat.

Nun schließt man wieder c und füllt d aufs Neue und schließt e

und öffnet c, so wird wiederum das Wasser in die beiden

Röhrenschenkel abfließen. Die Oeffnung bei c muß aber so

groß seyn, daß neben dem niederfließenden Wasser die Luft in das Gefäß d entweichen kann. Durch Wiederholen dieser Operationen

wird man bald das ganze System mit Wasser füllen. Selbstverständlich wird die

Heberwirkung schon nach dem ersten Wassereingießen beginnen und das Quecksilber

steigt in dem Glasrohr in die Höhe. Nachdem das ganze System so gefüllt ist, wird

die Quecksilbersäule eine gewisse Höhe, die dem jeweiligen Wasserstande und dem

Abstand der Flüssigkeitsoberflächen entspricht, angenommen haben. Kennt man den

momentanen Wasserstand, so kann man nun auch leicht die Scale anbringen; dieselbe

erhält ein für allemal die gleiche Eintheilung, bedingt durch das sich nahezu gleich

bleibende Verhältniß der specifischen Gewichte von Flußwasser und Quecksilber. Der

Nullpunkt muß, dem augenblicklichen Wasserspiegel w

entsprechend, zugleich in die richtige Lage zum Quecksilberspiegel q zu liegen kommen.

Da an den Wänden der Röhre von Anfang noch Luft haftet, welche sich in kleinen

Bläschen ablöst und in das Gefäß d aufsteigt, so wird

nach ein oder zwei Tagen ein Nachfüllen dieses Gefäßes nöthig werden; überhaupt wird

es gut seyn, von Zeit zu Zeit das Wasser in dem Apparate zu wechseln, was ohne jede

Schwierigkeit geschehen kann. Durch geringe Zusätze von Alkohol wird ohne Zweifel

das Wasser länger frisch erhalten. Hierüber sind noch Versuche anzustellen.

Andeutungen, wie obiges Instrument in ein selbstregistrirendes

umgeändert werden kann (Fig. 12–14). –

Es bezeichnet hier a die Wasserröhre, b die Quecksilberröhre, d

das Gefäß, e, e Hahnen zum Füllen der Röhre, f eine Rolle, A den

Schwimmer (in Fig.

14 groß dargestellt), B Gegengewicht mit Stift

zum Eindrücken in den Papierstreifen, C Walzenpaar zur

Führung des Papiers, D Führungslineal, E Hebel zur Uebertragung der Uhrbewegung auf das Lineal,

F die Uhr, s Scale zum

directen Ablesen, t Thermometer.

Um dieses Instrument zu einem selbstregistrirenden umzugestalten, hat man einfach die

Quecksilbersäule durch den Schwimmer A mit

Schnurvorgelege mit der Registrirvorrichtung in Verbindung zu setzen und auf ganz

gleiche Weise wie bei dem selbstregistrirenden Barometer, dessen Construction hier

als bekannt vorausgesetzt wird, zu verfahren, indem man durch das Gegengewicht des

Schwimmers das Steigen und Fallen an einem mittelst Uhrwerk in Bewegung gesetzten

Papierstreifen markiren läßt.

Es wird dem sorgfältigen Beobachter nicht entgehen, daß die beschriebene Einrichtung

einige im Systeme liegende Fehlerquellen in sich schließt: beruhend auf der

Niveaudifferenz des Wasser- und Quecksilberspiegels und auf dem dadurch

erzeugten Ueberdruck der Atmosphäre, ferner auf der ungleichen Reibung in den beiden

Röhrenschenkeln, auf der Veränderung des specifischen Gewichtes bei

Temperaturwechseln etc.; er wird sich aber auch leicht überzeugen, daß die hier

besprochenen Fehler sich zum größten Theil aufheben und daß der zur Wirkung

gelangende Rest dieser Fehlerquellen unter allen Umständen so klein ausfallen muß,

daß derselbe für den vorliegenden Fall füglich übergangen werden kann, ohne daß die

Genauigkeit darunter merklich litte.

Tafeln