| Titel: | C. Emmet's verbesserter Dampfhammer. |

| Fundstelle: | Band 182, Jahrgang 1866, Nr. CXIX., S. 441 |

| Download: | XML |

CXIX.

C. Emmet's verbesserter Dampfhammer.

Aus dem Mechanics' Magazine, August 1866, S.

116.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

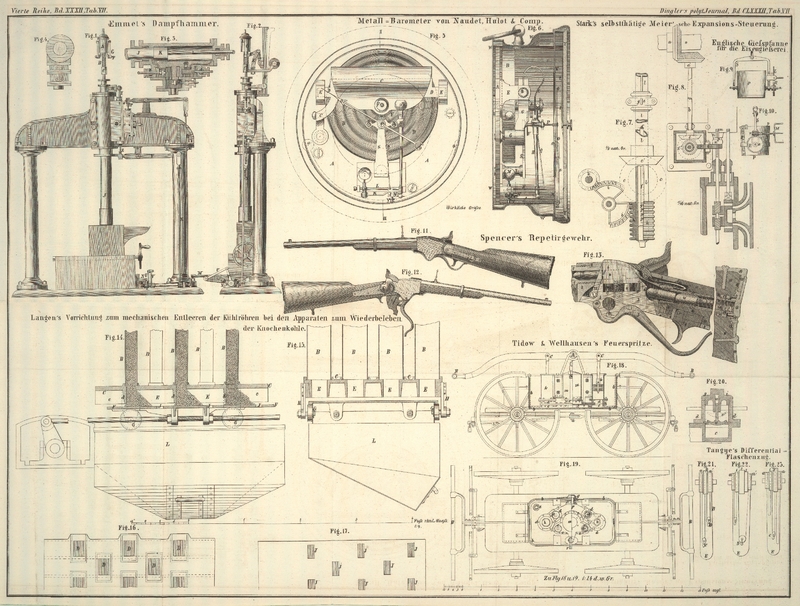

Emmet's Dampfhammer.

Die Erfindung von C. Emmet, Ingenieur in Dalton bei

Huddersfield, zerfällt in zwei Haupttheile.

Der erste Theil hat zum Gegenstand, den Dampfhammer unmittelbar nach dem Schlag

selbstthätig umzusteuern, mag der Hub groß oder klein, das zu bearbeitende Metall

dick oder dünn seyn. Dieses wird durch ein Gewicht hervorgebracht, das von einer

Feder, die an der Kolbenstange befestigt ist, getragen wird. Ein gekröpfter Hebel

ist mit der Kolbenstange und ein anderer mit der Schieberstange verbunden. Das

Moment des Gewichtes, durch einen Hub des Hammers hervorgebracht, überwindet die

Federkraft und bewegt dadurch den zuerst genannten Hebel, der wieder auf den zweiten

Hebel wirkt und dadurch den Schieber hebt, so daß der Dampf über dem Kolben

ausströmen kann, während der stets unter dem Kolben befindliche Dampf denselben in

die Höhe bewegt.

Der zweite Theil der Erfindung besteht in der Anwendung von Dampfhämmern zu den

gewöhnlichen Schmiedearbeiten und zwar in der Art, daß man dem Schlag jede

gewünschte Kraft und Geschwindigkeit geben kann. Dieses wird vermittelst eines Trittes

hervorgebracht, welcher (in Verbindung mit einer Schaukelbewegung) eine gleitende

Bewegung anzunehmen vermag und durch einen Hebel auf den Schieber, welcher den Dampf

unter den Kolben läßt, wirkt. Die Geschwindigkeit des Kolbens wird durch das

Zulassen des Dampfes und die Stärke des Schlages wird durch die Schaukelbewegung des

Trittes regulirt.

Fig. 1 ist die

Vorderansicht des Dampfhammers und Fig. 2 eine Seitenansicht

desselben; Fig.

3 ist ein Verticaldurchschnitt des Cylinders und der Schieberkästen in

größerem Maaßstabe, und Fig. 4 ist ein Grundriß

des Dampfhammers.

A ist ein verschiebbares Gewicht auf dem oberen Ende der

Kolbenstange, welches durch die Feder B, die auf dem

Bund C sitzt und eine Frictionsrolle D hat, getragen wird; ein Arm E, an welchem, um eine Achse drehbar, ein Kniehebel F befestigt ist, sitzt auch an C fest. Der

eine Arm dieses Hebels ist durch zwei Stangen mit dem Gewicht A verbunden, während an dem anderen Arme ein Klotz befestigt ist, der an

dem Arm des Hebels H gleiten kann. Dieser Hebel H ist um eine Achse, welche auf dem Cylinder befestigt

ist, drehbar und greift mit seinem zweiten Arme an die Schieberstange I. Es ist aus den Zeichnungen zu ersehen, daß der Hammer

J, der Kolben K und die

Kolbenstange L wie gewöhnlich aus einem Stück sind, und

daß das Gewicht A und der Hebel F mit diesen Theilen auf und ab bewegt werden; es ist aber auch

einleuchtend, daß bei dem Herabfallen des Hammers, wenn derselbe auf den Amboß oder

das zu bearbeitende Metall stoßt, diese Bewegung plötzlich aufhört, während das

Gewicht A nun ein hinreichendes Trägheitsmoment hat, um

die Kraft der Feder B zu überwinden und den Hebel F zu bewegen. Letzterer wirkt auf den Hebel H, der den Schieber mittelst der Schieberstange I dadurch in die in Fig. 3 gezeichnete

Stellung bringt. Der Dampfeintritt über dem Kolben ist nun geschlossen, des Austritt

geöffnet, und der unter dem Kolben befindliche Dampf kann jetzt den Hammer heben.

Nähert sich nun der Kolben dem oberen Theile des Cylinders, so kommt auch die

Frictionsrolle D an das obere Ende des Hebels H (welcher sich in der punktirten Stellung befindet) und

wirkt auf denselben, wodurch der Dampfeintritt über dem Kolben geöffnet und ein

neuer Schlag hervorgebracht wird.

Wir gehen nun auf den zweiten Theil der Erfindung über. M

ist ein Tritt, der sich um eine an einem verschiebbaren Rahmen N befindliche Achse dreht. Dieser Tritt ist durch einen

Hebel O mit dem einen Ende einer oscillirenden Welle P verbunden, an deren anderen Ende sich der Hebel Q befindet, der durch eine Stange R mit dem Hebel S zusammenhängt; der Hebel S ist an der Stange des Schiebers T befestigt,

der dazu dient um mehr oder weniger Dampf über den Kolben K gelangen zu lassen. Der Schmied oder der Hammerführer kann nun

vermittelst seines Fußes den Tritt M bewegen und dadurch

mehr oder weniger Dampf über dem Kolben zulassen. Der Gleitrahmen N ist durch eine Stange U

mit einem Hebel V verbunden, welcher auf einer Hülse,

die sich um die Welle P bewegt, befestigt ist; an dem

anderen Ende dieser Hülse befindet sich ein Hebel W, der

durch die Stange X mit dem Hebel Y in Verbindung steht; letztere ist wieder mit der Stange des Schiebers

Z verbunden. Dadurch, daß dieser Schieber den

Dampfzutritt unter dem Kolben K regulirt, kann der

Schmied, indem er den Rahmen mit dem Fuße vor- oder zurückbewegt, mehr oder

weniger Dampf unter dem Kolben zulassen.

Tafeln