| Titel: | Ueber Feuerspritzen und insbesondere über die der Mechaniker Tidow und Wellhausen in Hannover; von Professor Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 182, Jahrgang 1866, Nr. CXXII., S. 444 |

| Download: | XML |

CXXII.

Ueber Feuerspritzen und insbesondere über die der

Mechaniker Tidow und Wellhausen in

Hannover; von Professor Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1866 S. 155.

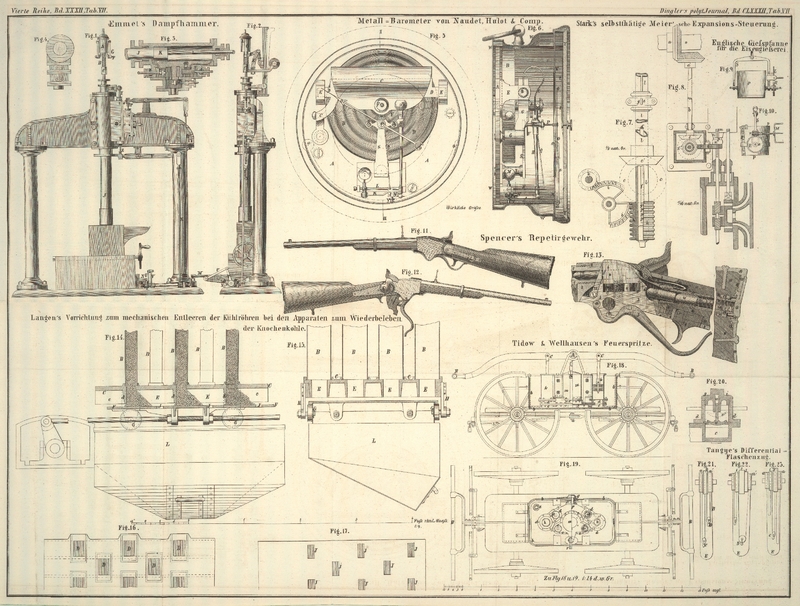

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Rühlmann, über Feuerspritzen.

Mehrfach an mich gerichtete Fragen über die Bezugsquelle guter Feuerspritzen, so wie

nicht uninteressante Wahrnehmungen bei verschiedenen Versuchen mit solchen,

veranlassen mich zu gegenwärtigem Aufsatze, den ich besonders in letzterer Beziehung

der Beachtung empfehlen möchte.

Indem ich zuerst an die Artikel über englische Dampf-Feuerspritzen erinnere,

welche der Jahrgang 1862 der Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins S. 112

und 356 (polytechn. Journal Bd. CLXVIII S.

409) enthält, bemerke ich hier, zur Vervollständigung der Mittheilungen

über diese Spritzengattung, daß mir seit dieser Zeit, als Jurymitglied der

vorjährigen Cölner Ausstellung landwirthschaftlicher Maschinen und Geräthe neue

Gelegenheit zur Beurtheilung derselben geboten wurde, welche im Allgemeinen meine

bereits im Jahre 1862 ausgesprochenen Ansichten im vollsten Maaße bestätigte.

Auch das Urtheil der gedachten Cölner Ausstellungsjury ging nach Anstellung

sorgfältiger Concurrenzversuche (wobei es sich um einen Geldpreis von 500 Thalern

handelteDie mit Abbildungen

begleiteten Beschreibungen der in Cöln concurrirenden vier

Dampffeuerspritzen finden sich in dem Werkchen des österreichischen

Ingenieurs Wottitz, welches den Titel führt:

„Specialbericht über die Maschinen und Geräthe der

internationalen landwirthschaftlichen Ausstellungen in Stettin und Cöln

im Mai und Juni 1865, erstattet an das k. k. österreichische Ministerium

für Handel und Volkswirthschaft“, Seite 112–130.Die betreffenden Versuchsresultate sind in folgender Tabelle

zusammengestellt, wozu bemerkt werden muß, daß das gelieferte Wasserquantum

der 11. Columne ausschließlich dasjenige ist, welches in Fangschläuche als

Zielscheibe gespritzt und in einem besonderen kubicirten Gefäße, vermöge

herabhängender (weiter) Schläuche aufgefangen wurde (man sehe hierüber

polytechn. Journal Bd. CLXVIII S.

413), also mit dem von der Spritze angesogenen (und aus den

Mundstücken geworfenen) Wasser nicht verwechselt werden darf, das ohne

weiteres dem Rheinstrome entnommen wurde.Textabbildung Bd. 182, S. 445Firma, welche die

Dampfspritze lieferte; Gewicht der Dampfspritze in Pfunden;

Dampfmaschine; Cylinderdurchmesser in Zollen; Hub in Zollen; Pumpenzahl;

Pumpenkolben; Durchmesser in Zollen; Hub in Zollen; Durchmesser des

Mundstücks in Millimetern; Dampfspannung in Pfunden per Quadratzoll;

Zeit des Dampfmachens in Minuten; Geliefert. Wasserquantum; Kubikfuß;

Zeit in Minuten; Horizontale Entfernung d. Mundstücks bis zum

Kubicirreservoir in Fußen; Strahlhöhe in Fußen; Anmerkung; H. Moltrecht

u. Comp. in Hamburg; Bean-Amoskeag in Manchester, Nordamerika,

(von Wirth in Frankfurt a. M. ausgestellt); Shand und Mason in London;

Merryweather u. Söhne ebendaselbst; Das Reservoir konnte nicht ganz

gefüllt werden; Ruhiges Wetter; Bei heftigem Winde; Bei mäßigem

WindeDie Cölner Jury erkannte der Firma Merryweather

und Söhne in London den ausgesetzten Geldpreis

von 500 Thalern zu, Shand und Mason erhielten eine goldene Medaille, Bean-Wirth (im polytechn. Journal Bd. CLXXI S. 97 beschriebene

Construction) und Moltrecht jeder eine silberne

Ministerial-Medaille., dahin, daß die Dampfspritzen fast

ausschließlich bloß

für größere Städte und auch selbst da nur rathsam sind, wenn hinlängliche

(bedeutende) Wassermassen an geeigneten Orten sofort zur Verfügung stehen, daß sie

ferner vorzugsweise zur Unterstützung, nicht aber zum Ersatze der von Menschen

betriebenen Spritzen dienen sollen, endlich auch wohl als Zubringer verwandt werden

können, wenn man einer größeren Zahl von Handspritzen von einer bestimmten Stelle

aus (z.B. aus einem Flusse, Teiche etc.) Wasser zuzuführen im Stande ist.

Des Zeitmangels wegen wurde bei der Cölner Ausstellung den eingesandten

Handfeuerspritzen eine wünschenswerthe Aufmerksamkeit nicht geschenkt, und im

Berichte des Hrn. Wottitz (S.

129) die Feuerspritzen aus den Fabriken von J. Beduwé in Aachen und von Requilé

und Beduwé in Lüttich als die vorzüglichsten

genannt, ohne der ebenfalls von Tidow und Wellhausen ausgestellten Feuerspritzen zu gedenken,

welche man zur Zeit in Hannover als das Ausgezeichnetste seiner Art, nach

Construction, Material und Ausführung bezeichnen muß.Als einen besonderen Vorzug der Feuerspritzen

von Beduwé muß man das Anbringen eines

(zweiten) Windkessels am Saugrohre derselben bezeichnen.

Tidow's eigenthümliches

Wagengestell seiner Feuerspritzen mit scharnierartigem Langbaume und vier gleichgroßen Rädern, welches sich vorzüglich für

Stadtspritzen (weniger für Landspritzen) eignet, wurde bereits in meinem früheren

Aufsatze (polytechn. Journal Bd. CLXVIII S.

419) beschrieben und durch Abbildungen erläutert, weßhalb nur bemerkt

werden mag, daß auf unserer (hier beigegebenen) Tab. VII Fig. 18 der

Vereinigungs- und Drehpunkt des zweitheiligen Langbaumes mit dem Buchstaben

a bezeichnet ist.

Der Wasserkasten b, b der Tidow'schen Spritze (Fig. 18 u. 19) ist aus

genietetem Eisenblech und Winkeleisen gebildet, und vor dem Rosten durch guten

Lackfirniß wohl geschützt.

Als eine eigenthümliche Anordnung derselben ist zunächst

die Grundplatte c, c

Fig. 18 (auch

in der Detailfigur 20 bemerkbar) zu bezeichnen, welche die erforderlichen Canäle für

die Wassermenge sinnreich zusammendrängt, ohne nachtheilige Querschnittsverengungen

zu veranlassen und die Zugänglichkeit wichtiger Theile zu beeinträchtigen. Auf diese

Grundplatte sind drei andere gußeiserne Kästen geschraubt, wovon zwei zur Aufnahme

der Pumpencylinder k, k, sowie für die Saugventile g, g bestimmt sind, deren Grenzen und Gestalt in Fig. 19 mit

den Buchstaben d, d bezeichnet wurden, während der

dritte Kasten e, e zur Aufstellung des Windkessels m und für Placirung der Steigventile i, i angeordnet ist.

Füllt man beim Gebrauche der Spritze den Wasserkasten durch Wassereimer etc. mit dem

auszuwerfenden Wasser, so verschließt man vorher durch eine äußerlich angeschrobene

Kapsel q die Oeffnung, durch welche im anderen Falle der

Saugschlauch eingeführt und mit dem Rohrstücke p

vereinigt wird, welches mit den Canälen der Saugventile communicirt. Der

Steigschlauch wird bei r angeschroben.

Zum Ablassen von Standwasser aus dem Wasserkasten ist in dem Boden des letzteren bei

t eine Oeffnung angebracht, welche zugleich in

gehöriger Weise verschlossen werden kann.

Von besonderer Art sind, wenigstens gegen das, was sonst bei Feuerspritzen üblich,

die (übrigens sämmtlich nach Gestalt und Größe gleich construirten) in derselben

Horizontalebene liegenden Ventile der Tidow-Wellhausen'schen Spritze, weßhalb die Zeichnung derselben (in

größerem Maaßstabe) Fig. 20 nicht überflüssig seyn dürfte.

Man erkennt ohne Weiteres, daß es sogenannte Muschelventile mit nach oben gerichteten

Führungsstielen sind, wodurch man allerlei Vortheile erreicht.

Es werden nämlich nach unten hin Verengungen der Wasserzufuhrcanäle möglichst

verhütet, das Herausnehmen der Ventile (nach Entfernen der Schließdeckel g, i) und vor Allem das Einschleifen derselben wird sehr

erleichtert, ferner ein Schrägstellen der sehr willig gehenden Führungsstifte u für das Dichten an der Sitzstelle unschädlich gemacht,

was bei gewöhnlichen Kegelventilen nicht immer der Fall

ist.

Man erreicht überhaupt mit diesen Muschelventilen Vortheile der Kugelventile, deren Anwendung bei Feuerspritzen einfach deßhalb nicht

räthlich ist, weil sie zu viel Raum nach oben hin erfordern und vor Allem nicht

wohlfeil genug hergestellt werden können. Daß Klappenventile bei der von Tidow gewählten Anordnung nicht räthlich waren, selbst

dann, wenn man ihre bekannten Uebel hätte beseitigen können, versteht sich wohl von

selbst.

Ich kann jetzt, nach vorstehenden Auseinandersetzungen, zum zweiten Theile meiner

Mittheilungen, nämlich zu den erwähnten Wahrnehmungen bei mit Tidow'schen Spritzen angestellten Versuchen übergehen.

Bei einer für die Stadt Pattensen (unweit Hannover) von Tidow mit äußerster Sorgfalt und mechanischer Vollkommenheit gefertigten

Spritze mit Kolben von 5 1/4 Zoll engl. Durchmesser bei 7 5/8 Zoll engl. Hub,

ergaben bei den genauesten Messungen sämmtliche Versuche ein

größeres Wasserquantum als sich nach der geometrischen Berechnung der Cylinder-

(Stiefel-) Inhalte, unter genauer Beobachtung der Hubzahl per Minute herausstellen konnte. Es blieb jedoch

zweifelhaft, ob man sich irgendwie geirrt habe, oder die Erscheinung als eine

Thatsache zu bezeichnen sey. Wiederholte Versuche mit dieser Spritze waren eiliger

Ablieferung wegen nicht möglich, weßhalb man die Vollendung eines ganz gleichen

Exemplars abwartete, welches wieder ein Meisterstück von Ausführung werden sollte,

besonders da die Spritze für die hannoversche Hofverwaltung in Herrenhausen bestimmt

war.

Nachdem die Abgabe der ausgezeichnet gearbeiteten Spritze Seitens Hrn. Tidow's erfolgt war, wurde am 23.

Juni eine Reihe von Versuchen angestellt, der eine äußerst sorgfältige Kubicirung

des Wasserkastens der Spritze vorausgegangen, auch ein besonderer Kubicirmaaßstab

angefertigt war, um Wassermengen bestimmen zu können, welche verschiedenen

Wasserständen im Wasserkasten correspondirten.

Unmittelbar vor Anfang der Versuche wurden noch folgende Maaße und besondere

Verhältnisse ermittelt und notirt:Zu bemerken

ist, daß unsere Abbildung auf Tab. VII einer größeren Feuerspritze

entspricht, als die, womit die Versuche angestellt wurden. Anordnung und

Verhältnisse waren jedoch dieselben.

Durchmesser der Pumpenkolben: 5 1/4 Zoll engl.,

Hub derselben: 7 5/8 Zoll engl.,

mechanische Hebellänge des halben Balanciers AB: 5 Fuß 10 1/4 Zoll, Entfernung des

Aufhängepunktes C der Kolbenlenkstangen vom Drehpunkte

A: 13 3/4 Zoll,

innerer

Durchmesser

der

Hanfschläuche: 2 3/8 Zoll engl.,

„

„

„

zugehörigen Verschraubungen: 2 Zoll engl.,

Schlauchlänge, von der Stelle r

(Fig. 19)

an gemessen, bis zum Mundstück: 29 1/2 Fuß.

Das conisch convergente Ausgußrohr hatte 790 Millimeter Länge, 51 Millimeter größten

und 30 Millimeter kleinsten Durchmesser. An letzterer Stelle wurden die Mundstücke

von 175 Millimeter Länge angeschroben, deren Mündungsdurchmesser 13 und 14

Millimeter betrug.

Der messingene Windkessel hatte (bei kreisförmigem Querschnitte) 18 1/2 Zoll Höhe und

9 1/4 Zoll Durchmesser.

Hiernach wurden 6 Versuche unter Mitwirkung ganz besonders geeigneter (älterer)

Studirender der polytechnischen Schule angestellt, während die an den Druckbäumen

arbeitende Mannschaft die Hofbauverwaltung gestellt hatte. Die ersten beiden

Versuche sollten zur Beurtheilung der Fähigkeit und Schnelligkeit des

Wasseransaugens aus einem Brunnen dienen, während vier andere Versuche zur Ermittelung der in

vorgeschriebener Zeit ausgeworfenen Wassermenge bestimmt waren, in letzterem Falle

also die Stelle p (Fig. 19) durch die Kappe

q verschlossen gehalten und der Wasserkasten durch

directes Einlaufen aus einem hoch gelegenen Wasserbassin gefüllt wurde.

I. Versuch.

Bei einer Saughöhe von 18 Fuß 6 Zoll, während an beiden Druckbäumen B zwölf gleich vertheilte Arbeiter 27 Hebungen

verrichteten, trat nach 23 Secunden das Wasser vor die Ausgußmündung, die, wie

bereits oben bemerkt, 29 1/2 Fuß vom Wasserkasten der Spritze von einem Arbeiter

(dem Schlauchführer) gehalten wurde.

Während darauf folgender 186 Hübe, in der Zeit von zwei Minuten, war die größte (horizontal gemessen) Wurfweite, welche die geschlossene Wassermasse (nicht einzelne Strahlen)

unter dem günstigsten Neigungswinkel erreichte: 78 FußVon dem Wasserkasten aus gerechnet, wurde also

das Wasser auf 29 1/2 + 78 = 107 1/2 Fuß fortgetrieben., wobei

das Mundstück 14 Millimeter Durchmesser hatte.

II. Versuch.

Saughöhe 18 Fuß 6 ZollSteigschlauchlänge 29 1/2

Fuß

wie bei Nr. I.

Mundstückdurchmesser (kleiner):

13 Millimeter,

Zahl der Arbeiter: 12.

Während einer Minute wurden 78 Hübe verrichtet und die horizontale Wurfweite betrug

vom Mundstück aus gemessen: 83 Fuß, das Wasser war also, vom Spritzenkasten aus

gerechnet, auf 83 + 29 1/2 = 112 1/2 Fuß Weite fortgetrieben.

III. Versuch.

Um 5 Kubikfuß (engl.) Wasser auszuwerfen, geschahen in 32,4 Secunden Zeit 46 Hübe.

Die horizontale Wurfweite (wieder vom Mundstücke aus gemessen) betrug 85 Fuß. Das

Mundstück hatte 13 Millimeter Durchmesser. Die Zahl der Arbeiter war dieselbe.

Hiernach und mit Bezug auf die früher angeführten Maaße ließen sich folgende Werthe

ermitteln:

Die erhaltene Wassermenge = M, auf eine ganze Minute Zeit

reducirt, beträgt:

M = 5 . 60,0/32,4 = 5 . 600/324 =

9,25 Kubikfuß.

Die Kolbengeschwindigkeit = v per

Secunde ergibt sich zu:

v = 7⅝/12 . 46/32,4 = 0,90

Fuß.

Die Geschwindigkeit = c per

Secunde des Angriffspunktes der Arbeiter am Druckbaume B

zu:

c = 0,9 . 70,25/13,75 = 63,225/13,75

= 4,6 Fuß.

Ferner erhält man für den Querschnitt = a eines Pumpenkolbens:

a = (21/4)² . 0,785 = 21,64

Quadratzoll.

Daher das Volumen per Hub: 21,64 .

7 5/8 = 165,0, folglich das per Minute dem Wasser zum

Ausfüllen in den Cylindern gebotene Volumen = M¹:

M¹ = (21,64/144) . 0,9 . 60 =

8,11 Kubikfuß.

Hiernach:

M/M¹ = gemessene Wassermenge/berechnete oder theoretische Wassermenge =

9,25/8,11 = 1,140.

IV. Versuch.

5 Kubikfuß Wasser wurden bei 44 Hüben in 31 Secunden ausgeworfen, während 14 Mann

(kräftige Polytechniker) an den Druckbäumen gleichförmig vertheilt arbeiteten.

Mundstück 13 Millimeter Durchmesser,

Wurfweite 95 Fuß,

alles Sonstige wie vorher.

Hiernach ist

M = 5 . 60/31 = 9,67 Kubikfuß,

v = 0,902 Fuß,

M¹ = 8,20 Kubikfuß.

Folglich:

M/M¹ = gemessene Wassermenge/berechnete oder theoretische Wassermenge =

9,67/8,20 = 1,179.

V. Versuch.

5 Kubikfuß Wasser wurden bei 44 Hüben in 25 Secunden durch dieselbe Mannschaft auf 96

Fuß Weite geworfen, während der Mundstückdurchmesser 13 Millimeter betrug. Alles

Andere wie vorher. Demnach

M = 5 . 60/25 = 12,0 Kubikfuß,

v = 1,12 Fuß,

M¹ = 10,025, folglich:

M/M¹ = gemessene Wassermenge/berechnete oder theor. Wassermenge =

12000/10025 = 1,197.

VI. Versuch.

5 Kubikfuß Wasser wurden bei 44 Hüben in 28 Secunden auf 95 Fuß horizontale Weite

geworfen, wenn 12 Mann (Hofbauarbeiter) gleichförmig an beide Druckbäume vertheilt

waren und der Mundstückdurchmesser 14 Millimeter betrug. Hiernach ist

M = 5 . 60/28 = 10,7 Kubikfuß,

v = 1,12 Fuß,

M¹ = 9,17, daher

M/M¹ = gemessene Wassermenge/berechnete oder theoretische Wassermenge =

10,70/9,17 = 1,166.

Hiernach mußte ich, da nirgends Messungs- oder Beobachtungsfehler zu entdecken

waren, ohne Weiteres die bereits anderwärts (an der Pattenser Spritze) gemachte

Wahrnehmung als eine Thatsache betrachten, daß ganz ausgezeichnet gearbeitete

Feuerspritzen ein größeres Wasserquantum liefern können, als das beim Kolbenaufgange

der einfachwirkenden Pumpen sich darbietende geometrische Volumen ist. Bemerken

möchte ich hierzu nur noch, daß dieselbe Erscheinung auch zwei meiner Freunde an

sogenannten Bergwerkspumpen mit gut schließenden Doppelsitzventilen, jedoch bei sehr

langsamer Kolbenbewegung, wahrgenommen haben wollen.

Nimmt man in beiden Fällen die Thatsachen als zweifellos an, so gibt es zur Erklärung

derselben nur den sogenannten Beharrungszustand einer

bewegten Masse, der speciell bei den Tidow'schen

Feuerspritzen Veranlassung wird, daß die lebendige Kraft, welche der durch die

Saugventile eintretenden Wassermasse innewohnt, noch mehr oder weniger theilweise

wirksam bleibt, wenn der Kolben bereits im Niedergange begriffen, das Saugventil

noch nicht geschlossen ist und beide Wasserströme (sowohl der von oben als der von

unten ankommende) dem Steigventile (eine kurze Zeit hindurch) zugeführt werden.

Ich möchte dringend bitten, doch anderwärts mit so vortrefflich construirten und ausgeführten

Feuerspritzen, wie die, welche mir zu Gebote standen, recht sorgfältige Versuche

anzustellen, um meine Wahrnehmungen widerlegen oder bestätigen zu können.

Tafeln