| Titel: | Beschreibung einer Vorrichtung zum mechanischen Entleeren der Kühlröhren bei den Apparaten zur Wiederbelebung der Knochenkohle; von Eugen Langen in Cöln. |

| Autor: | Eugen Langen [GND] |

| Fundstelle: | Band 182, Jahrgang 1866, Nr. CXXV., S. 460 |

| Download: | XML |

CXXV.

Beschreibung einer Vorrichtung zum mechanischen

Entleeren der Kühlröhren bei den Apparaten zur Wiederbelebung der Knochenkohle; von

Eugen Langen in

Cöln.

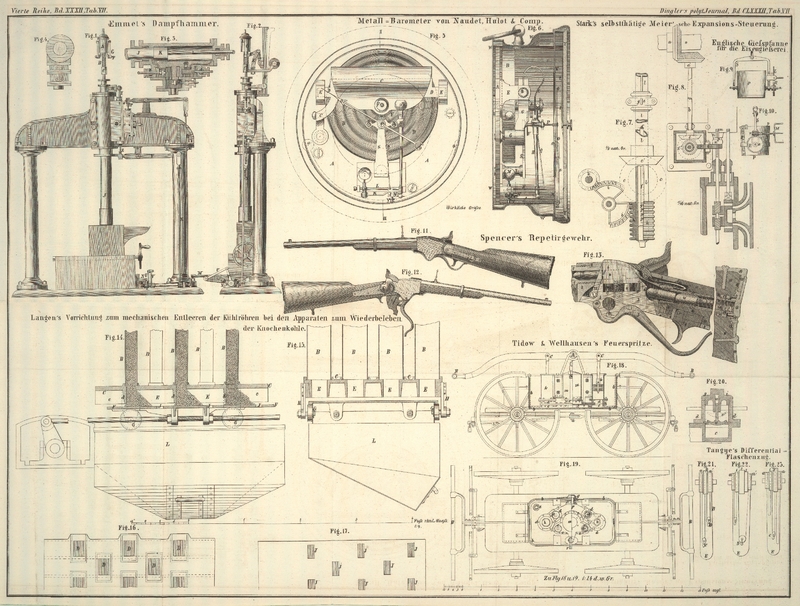

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Langen's Vorrichtung zum mechanischen Entleeren der

Knochenkohle-Glühöfen.

Die gekörnte Knochenkohle wird bekanntlich in der Zuckerfabrication zum Reinigen und

Klären der Säfte benutzt. Es geschieht dieß, indem man die Säfte durch dicke Lagen

von Knochenkohle hindurch filtriren läßt, wobei sich die in der Zuckerlösung

enthaltenen Unreinigkeiten auf ihr absetzen. Die Kohle büßt hierbei allmählich ihre

reinigende Kraft ein, und man muß sie, um ihr diese wieder zu ertheilen und sie so

von Neuem benutzbar zu machen, von den von ihr aufgenommenen Stoffen von Zeit zu

Zeit befreien. Am besten und wirksamsten geschieht dieß durch Glühen der Kohle bei

Abschluß der Luft.

Soll das Glühen seinen Zweck vollständig erfüllen, so müßen die einzelnen

Kohlentheilchen der gleichen Glühhitze während einer gleichen Zeit ausgesetzt werden, und dürfen erst dann,

wenn sie völlig abgekühlt sind, mit der Luft wieder in Berührung kommen.

Das Glühen der Kohle geschieht fast immer in eisernen Röhren, die von Feuergasen

umspült werden. An die einen Enden dieser Glühröhren schließen sich Kühlcylinder an,

in welchen die Temperatur der ausgeglühten Kohle wieder so weit abnimmt, daß sie

ohne Nachtheil der Luft ausgesetzt werden kann. Die Entfernung der Kohlen aus den

Glühcylindern geschieht nun bisher immer durch die Hand eines Arbeiters, der einen

am Kühlcylinder angebrachten Schieber von Zeit zu Zeit öffnet und das ihm fertig

dünkende Quantum Kohle austreten läßt.

Es hat diese Einrichtung den empfindlichen Uebelstand, daß sie das Verweilen der

Kohle im Glührohr und im Kühlcylinder, und damit den ganzen Glühproceß in seinem

wichtigsten Momente von der Willkür des Arbeiters abhängig macht. Diese zu

beseitigen und das Entleeren der Kühlcylinder durch einen selbstthätigen, leicht

regulirbaren Mechanismus zu bewirken, ist der Zweck der neuen Vorrichtung, welche

von der besonderen Construction des Glühofens ganz unabhängig ist.

In den beigegebenen Abbildungen sind für einen einzelnen Ofen diejenigen Theile in

größerem Maaßstabe dargestellt, welche die neue Vorrichtung bilden. Fig. 14 ist ein

Längen- und Fig. 15 ein Querschnitt durch die unteren Enden der 18 zu einem Ofen

gehörenden Kühlröhren B. Diese ruhen auf der gußeisernen

Platte C auf, welche hierzu auf ihrer oberen Fläche mit

angegossenen Leisten versehen ist, zwischen denen die einzelnen Kühlröhren eingepaßt

sind. Für jede Kühlröhre hat die Platte C eine dem

Querschnitte jener entsprechende Durchbrechung D.

Auf der unteren Fläche hat die Platte C ihrer

Längenrichtung nach 8 angegossene Rippen C, wodurch 7

nach unten offene Canäle entstehen. Diese sind noch durch die Querrippen d, welche sich an die Oeffnungen D anschließen, in einzelne Abtheilungen E

geschieden, von denen jede durch eine der Oeffnungen D

mit einem der Kühlrohre in Verbindung steht.

Die Rippen c und d sind

deutlich aus Fig.

14, 15 und 16 zu ersehen; Fig. 16 ist eine obere

Ansicht der Platte C.

In einem Abstande von etwa 9 Linien unter den Rippen c

und d der Platte C ist eine

gußeiserne Platte F angebracht, von welcher Fig. 17 eine

Oberansicht ist. Die Platte F ruht auf vier Rollen G, welche auf Zapfen stecken, die von, an der Platte C angeschraubten Haltern H

getragen werden. Auf diese Weise kann die Platte F in

ihrer Längenrichtung unter der Platte C um einen

gewissen Weg hin und her geschoben werden.

Die Platte F hat, wie besonders aus Fig. 17 zu ersehen ist,

18 sie durchbrechende Oeffnungen J, von denen sich je

eine unterhalb einer der Abtheilungen E befindet, welche

von der Rippe c und d

gebildet werden.

Die Wirkungsweise der beschriebenen Theile ist nun folgende: Wenn die Kühlröhren mit

ausgekühlter Kohle gefüllt sind, so sinkt dieselbe durch die Oeffnungen D der Platte C hindurch und

lagert sich auf der Platte F auf, indem sie die

Abtheilungen oder Kammern E zum Theil anfüllt, wie dieß

deutlich aus Fig.

14 zu ersehen ist. Wird jetzt die Platte F um

einen kleinen Weg von links nach rechts (Fig. 14) fortbewegt, so

nimmt das in jeder Kammer E auf ihr liegende

Kohlenquantum an dieser Bewegung nicht nur Theil, sondern es wird während derselben

noch neue Kohle aus den Kühlröhren auf die Platte F

nachschießen. Wird darauf aber die Platte F um die eben

vorwärts gemachte Strecke wieder zurückbewegt, so verhindern die Querrippen d, daß an dieser Rückwärtsbewegung das auf F ruhende Kohlenquantum Theil nehmen kann.

Bei jeder Vorwärtsbewegung von F wird die in den Kammern

E befindliche Kohle um ein bestimmtes Quantum

vermehrt, welches von der Größe des Querschnittes der Kammern E und des Weges der Platte F abhängt. In Folge

hiervon rücken die unteren Theile der Kohlenböschung allmählich und so lange vor,

bis ihnen zuletzt bei, er Rückwärtsbewegung (von rechts nach links Fig. 14) der Platte F die in dieser angebrachten Oeffnungen J begegnen, durch welche dann ein bestimmtes

Kohlenquantum hindurch fällt, und von einem für jeden Ofen angebrachten

Sammelbehälter L aufgefangen wird. Hat auf die

beschriebene Weise der Ausfluß der Kohle aus den Kammern, resp. den Kühlröhren

einmal begonnen, so wird bei jeder Hin- und Herbewegung der Platte F ein bestimmtes Quantum Kohle entleert.

Es bleibt nun noch zu zeigen, wodurch das regelmäßige Hin- und Hergehen der

Platte F bewirkt wird. Zunächst sind die Platten F der sämmtlichen gebräuchlichen vier Oefen durch

Zugstangen, welche an Rippen, die an die Platten angegossen sind, angreifen, unter einander verbunden.

Es braucht also nur das eine Ende dieser Zugstangen bewegt zu werden, damit die

sämmtlichen vier Entleerungsapparate in gewünschter Weise wirksam werden. Als Motor

für die Bewegung der Zugstangen ist eine kleine Wassersäulenmaschine gewählt worden,

die aus einem in den meisten Fabriken vorhandenen, höher gelegenen Reservoir

gespeist wird. Dieser Motor eignet sich für diesen Zweck besonders gut, da er auf

die Zugstangen eine fast constante Kraft ausübt, und da auch der Widerstand, welcher

sich dem Hin- und Herschieben der Platten F

entgegensetzt, nahe constant ist, so müssen dieselben eine annähernd gleichförmige

Bewegung annehmen, deren Geschwindigkeit sehr leicht regulirbar ist.

Der beschriebene und durch die Zeichnungen erläuterte Apparat erfüllt daher

vollständig den Zweck: die Knochenkohle aus den Kühlröhren auf

mechanische und regelmäßige Weise zu entleeren.

Die Einrichtung ist in den größeren deutschen und auch in den meisten Staaten des

Auslandes patentirt.

Tafeln